La Tumba 3 del Templo XVIII-A de Palenque y su pintura mural

Tomb 3 of the Temple XVIII-A of Palenque and its mural painting

Adscrita al Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma De Barcelona. Sus líneas de investigación son: arte y cultura maya, muerte, y pintura mural prehispánica. E-mail: liliananoguez@gmail.com

RESUMEN

La Tumba 3 del Templo XVIII-A de Palenque es el lugar en donde se localizó el entierro primario más antiguo conocido hasta el momento en este sitio arqueológico y, por lo tanto, la fuente más importante para acercarnos a una parte de la historia temprana de esta ciudad. En la cámara fue enterrado un hombre con escoliosis idiopática severa acompañado de una mujer. El hombre tenía restos de cinabrio en su pelvis con fines conservativos y simbólicos. Su ajuar funerario consistía en platos y cuencos rojos y negros del complejo cerámico Motiepa, jades, conchas, una máscara y unas hachuelas de un cinturón ceremonial. Las paredes y las jambas estaban decoradas con un fondo blanco de estuco con figuras en rojo realizadas con cinabrio. Desde el descubrimiento de esta tumba se ha especulado sobre su posible dueño: K’uk B’ahlam (431-435), Ch’a (435-487), B’utz’aj Sak Chiik (487-501) y Ahku’l Mo’ Naahb’ I (501-524), ya que ha sido considerada como el modelo de K’ihnich Janaab’ Pakal para realizar su propio mausoleo en el Templo de las Inscripciones. Pero el enigma continúa ya que recientes pruebas de radiocarbono la ubican antes que todos ellos (250-420 d. C.).

Palabras clave:

tumba maya, pintura mural prehispánica, tradición funeraria prehispánica, ofrendas mortuorias, rojo cinabrio, Palenque, estética y arqueología.

ABSTRACT

Tomb 3 of Temple XVIII-A of Palenque is where the oldest complete burial known to date in this archaeological site was located and, therefore, the most important source to get closer to part of the early history of this city. A man with severe idiopathic scoliosis accompanied by a woman was buried in the chamber. The man had traces of cinnabar in his pelvis for conservative and symbolic purposes. His grave goods consisted of red and black plates and bowls (from the Motiepa complex), jades, shells, a mask, and hatchets from a ceremonial belt. The walls and jambs were decorated with a white stucco background with red figures made with cinnabar. Since the discovery of this tomb, there has been speculation about its possible owner: K’uk B’ahlam (431-435), “Ch’a” (435-487), B’utz’aj Sak Chiik (487- 501) and Ahku’l Mo’ Naahb’ I (501-524) since it has been considered as the model for K’ihnich Janaab’ Pakal to build his own mausoleum in the Temple of the Inscriptions. But the enigma continues since recent radiocarbon tests placed it before all of them (250-420 AD).

Keywords:

Maya tomb, Pre-Hispanic mural painting, Pre-Hispanic funerary tradition, Mortuary offerings, Red cinnabar, Palenque, Aesthetics and archaeology.

Recibido: 18/05/2023 • Aceptado: 15/08/2023 • Publicado: 06/05/2024

Introducción

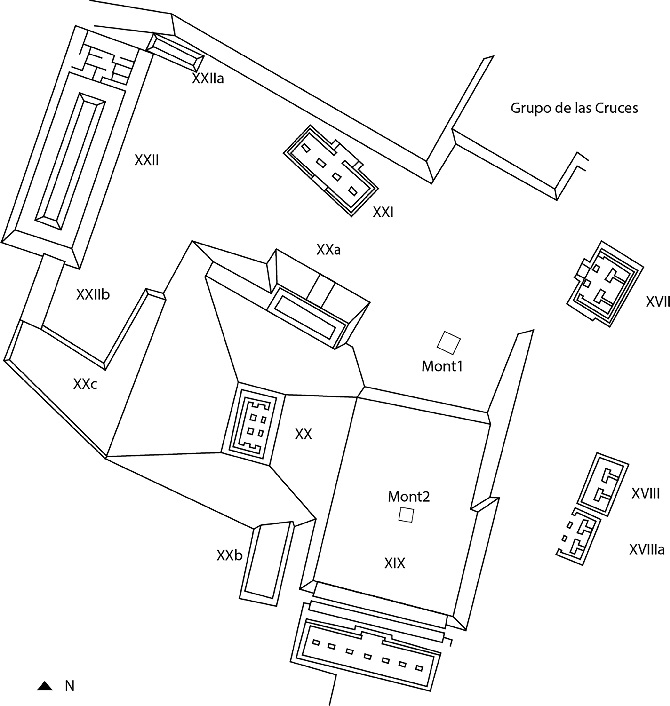

La Acrópolis Sur de Palenque está situada al sur del Grupo de las Cruces y está integrada por los Templos XVII, XVIII, XVIII-A, XIX, XX y XXI (Bernal Romero, 2006:18) (Fig. 1). De estos, el Templo XX y en el XVIII-A contuvieron tumbas reales del Clásico Temprano1 (Schele, 1986:114).

Todos los templos que componen la Acrópolis Sur son de importancia ritual por diferentes razones: en el Templo XVII se encontró un tablero donde se menciona la fundación de la ciudad Lakam Ha’ en el año 490 (Stuart y Stuart, 2008:117); el Templo XVIII y el Templo XVIII-A se conocen como “los templos gemelos” porque están juntos, son iguales y posiblemente fueron construidos al mismo tiempo (Ruz Lhuillier, 2007:334; Marken, 2007:67); el Templo XIX es una gran fuente de inscripciones jeroglíficas —una alfarda, una pilastra, un relieve de estuco policromado, y un altar pequeño— que registran eventos míticos y dinásticos (Stuart, 2005:11-12); el Templo XXI, tiene decoraciones sorprendentemente similares al monumento del interior del Templo XIX, siendo ambos templos de la misma época y mostrando paralelismos en el corpus de sus textos (Stuart, 2005:15). Por último, y como ya se mencionó, en la Subestructura del Templo XX hay otra tumba del Clásico Temprano que además tiene pintura mural2 (González Cruz, 2011; Balcells González, 2007).

El Templo XVIII-A y la Tumba 3

El Templo XVIII-A es el edificio contiguo al Templo XVIII. Está construido con piedras irregulares y mortero de lodo, y en algunas partes se utilizó cal y estuco. Tiene un edificio superior con un pórtico de tres entradas con dinteles que miran al oeste, un santuario y dos cuartos laterales con bóvedas3 (Ruz Lhuillier, 1956:9; 2007:459, 526; Marken, 2007:65).

Figura 1. Acrópolis Sur (dibujo de Liliana González basado en Barnhart, 2000, Palenque Mapping Project).

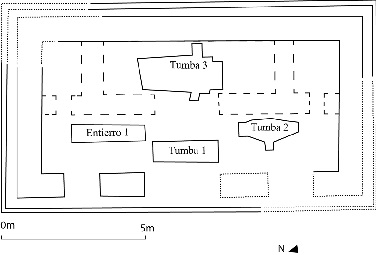

Debajo del piso del pórtico había un entierro (Entierro 1)4 y dos tumbas con algunos huesos y objetos diversos5 (Tumbas 16 y 27 ). Debajo del piso del santuario se encontró una ofrenda8 y otra tumba (Tumba 3), la más antigua y con osamenta completa de Palenque conocida hasta el momento, la cual además estuvo decorada con pintura mural9 (Ruz Lhuillier, 1956:10; Ruz Lhuillier, 2007:461; Stuart y Stuart, 2008:118; Couoh Hernández, 2015: 711; Delgado Robles et al., 2015:8).

En 1956 Heinrich Berlin descubrió a 0.50 m debajo del suelo del santuario del Templo XVIII-A una apertura con un conducto tubular de mampostería de 8 cm de diámetro, hecho con piedras amarradas con cal y propuso que podría ser un psicoducto10 (Ruz Lhuillier, 1956:12, 22; 2007:464; Stuart y Stuart, 2008:119; Couoh Hernández, 2015; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015:81). Al año siguiente, Víctor Segovia lo confirmó y constató que el psicoducto se prolongaba mediante agujeros perforados a cuatro losas superpuestas hasta la cámara funeraria, a la que denominó “Tumba 3”11 (Ruz Lhuillier, 1957:3; 2007:526; Couoh Hernández y García, 2015:80) (Fig. 2).

Figura 2. Planta del Templo XVIII-A y sus tumbas (dibujo de Liliana González basado en Ruz Lhuillier, 1957)

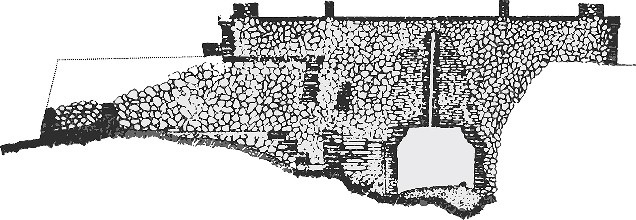

En la fase más temprana de construcción se realizaron cinco escalones del lado sur del Templo XVIII-A para dar acceso a la tumba (Stuart y Stuart, 2008:119), cuatro de los escalones eran de mampostería y el último estaba tallado directamente sobre la roca madre. Entre este escalón y la puerta cerrada de la cámara funeraria, es decir, una losa vertical, se encontraron restos de cuatro esqueletos en muy malas condiciones (Ruz Lhuillier, 1957:16; 2007:537) (Fig. 3). Estas personas pudieron ser sacrificados12 como parte de los largos rituales que incluyen quemas y mutilaciones con la finalidad de mostrar el prestigio del personaje principal (Tiesler y Cucina, 2004:73-74; Scherer, 2015:72, 140, 153), y es posible que su depósito sea secundario.13 La losa que servía como tapa de la cámara funeraria estaba asegurada en la roca madre mediante un corte y una fila de piedras con cal. Detrás de ella se encontraba una tapia de piedras unidas con tierra y cal (Ruz Lhuillier, 1957:3).

Figura 3. Corte A-B del Templo XVIII-A: Tumba 3, Palenque, Chiapas (dibujo de Liliana González basado en Ruz Lhuillier, 1957)

En la Tumba se encontraron vasijas de la etapa Motiepa (350-500 d. C.), es decir, del periodo Clásico Temprano; y recientes estudios de radiocarbono 14 datan el entierro específicamente entre el 250-420 d. C.14 (González Cruz y Balcells González, 2015: 10; Couoh Hernández, 2015:711; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015). Debido a esta datación se descartan las hipótesis de que la tumba pudiera pertenecer al que en los textos jeroglíficos aparece como el fundador de dinastía K’uk’ B’ahlam, quien ascendió al poder en el 431 d. C. según el Tablero de la Cruz, y automáticamente se descartan también todos los demás candidatos, dado que son posteriores (Schele, 1986:114, 117; Stuart y Stuart 2008:119). Por tanto, se continúa sin conocer la identidad del personaje de esta tumba, pero probablemente pueda vincularse al topónimo de Toktahn15 y al título de Señor Sagrado de Toktahn, el cual está asociado con los primeros gobernantes, como K’uk’ B’ahlam y Ch’a, antes incluso del establecimiento de Lakam Ha’ (Palenque). Según el texto del Tablero del Templo XVII, en el año 490 B’utz’aj Ch’ik (487-501 d. C.) funda Lakam Ha’, y a partir de este momento los gobernantes se comenzaron a nombrar como “Señores Sagrados de B’aaku’l” o “Señores Sagrados de Matwiil” (Stuart y Stuart, 2008:113; Vega Villalobos, 2017:44).

La Tumba 3 posiblemente tuvo una planta rectangular de 2.50 por 1.25 metros. Su piso consistía en seis lajas de piedra con aplanado de estuco. Tenía dos nichos,16 uno en el muro este y otro en el oeste. La cámara estuvo techada con una bóveda de cuatro escalones invertidos, cerrada con filas superpuestas de lajas revocadas con cal, a una altura de 2.10 metros al cierre. En la última fila de los paramentos de la bóveda y en su tapa había huellas de tejido.17 Sus muros y las jambas se decoraron con motivos pintados en rojo sobre un fondo blanco (Ruz Lhuillier, 1957:12-13; 2007:527-530; Couoh Hernández, 2011:6; Couoh Hernández, 2015; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015:80-81).

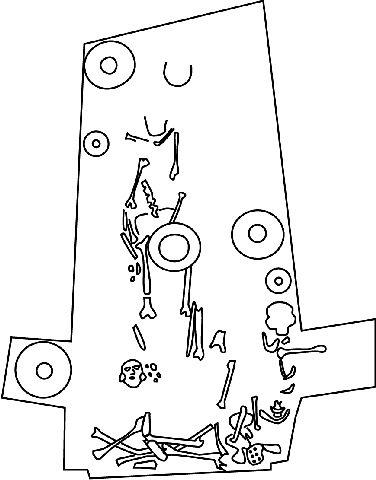

Dentro de la cámara funeraria se encontraron dos entierros primarios.18 El cuerpo principal fue colocado en el centro del piso en posición decúbito dorsal, con un orientación norte-sur19 y los análisis bioarqueológicos más recientes lo han identificado como un hombre de aproximadamente 27 años,20 robusto, con altura de 1.62 metros, con modelado de cráneo tabular erecto y sin modelado dental. El segundo cuerpo fue identificado como una mujer de 37 años,21 sin modelado de cráneo22 (Ruz Lhuillier, 1957:13, 17; 2007:532-533, 536; Couoh Hernández, 2011:4, 17, 31; Couoh Hernández, 2015:716; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015:83). La mano izquierda del hombre descansaba sobre el área pélvica23 y la mano derecha estaba extendida junto a su pierna sosteniendo una cuenta de jade.24 También contaba con un par orejeras de jadeíta cuadradas y una cuenta de jade en la boca25 (Ruz Lhuillier, 1957:14; 2007, 532-533).

Los restos óseos de este personaje muestran que padeció una escoliosis idiopática severa, la cual es una deformidad progresiva de la columna vertebral que afecta la morfología de la columna, la movilidad y la simetría del tronco (Couoh Hernández, 2011:8, 20; Couoh Hernández, 2015: 716-717; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015:81, 84) (Fig. 4).

Figura 4.Columna Vertebral del personaje principal de la Tumba 3, Templo XVIII-A, Palenque, Chiapas (dibujo de Liliana González basado en Couoh Hernández, 2015)

La representación de deformidades físicas de la dinastía de Palenque en la escultura es común, por ejemplo, en la Pilastra C lado sur de la Casa C se muestra a un personaje jorobado,26 o el caso de Kan B’ahlam, quien es representado con seis dedos en la Pilastra C del Templo de las Inscripciones, en el Pilar E de la Casa A de El Palacio y en el Panel de la Puerta Norte del Templo del Sol (Schele y Freidel, 1990:236).

Según Robertson et al. la deformidad en Palenque fue probablemente la fuerza controladora detrás de un importante sistema de creencias de los mayas del Clásico Tardío (2004:2).

Varias partes del cuerpo del hombre estaban cubiertas con cinabrio27 , principalmente la zona pélvica. Se constató la utilización de este mineral por medio de análisis de fluorescencia de rayos X (Ruz Lhuillier, 1957:14; Couoh Hernández, 2011:9, 41; Couoh Hernández, 2015:715; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015:81-82). Según Vázquez de Ágredos Pascual, el color rojo como pintura corporal en contextos funerarios tenía la finalidad de conferir vida al cuerpo (2018:11).

El cinabrio es un mineral se encuentra principalmente en ambientes volcánicos y depósitos de aguas termales (Gliozzo, 2021:7). Por estas características, y su color, los mayas lo asociaban con el fuego y con el sol —además del brillo intenso que le confiere el mercurio—. Creían que, si pintaban el cuerpo o una parte de él con este pigmento rojo, les otorgaba calor solar y vitalidad. También imitaba el color y la textura de la sangre28 y con ello se combatía la muerte (Vázquez de Ágredos Pascual, 2018:13). En otras tumbas de Palenque se registraron tratamientos mortuorios con cinabrio, como con K’ihnich Janaab’ Pakal y la Reina Roja29 (Scherer, 2015:78).

Los mayas usaron el cinabrio en ceremonias funerarias30 de gobernantes o personas de alta categoría social desde el Preclásico Medio, en Tikal (Vázquez de Ágredos Pascual et al., 2019:6; Cook et al., 2022:4). La transformación del cinabrio en pigmentos implicó el desarrollo de técnicas y tecnologías que producen diversos rangos de rojos y cualidades como diferente tonalidad, intensidad o brillo. El cinabrio era un bien muy valioso ya que era escaso, implicaba un complejo proceso de manufactura, y era transportado por rutas de comercio de larga distancia (Vázquez de Ágredos Pascual, 2018:12; Cook et al., 2022:17). En el área Maya hay seis grandes fuentes que se han identificado en los Altos de Guatemala y en Honduras, incluyendo las minas de San Miguel Acatlán, Zunil, Nahualá, La Cañada, Los Izotes y La Paz (Houston et al., 2009:65). En Mesoamérica, otros yacimientos de cinabrio que se conoce eran explorados en tiempos antiguos se localizan en los actuales estados de Querétaro (Ávila et al., 2014: 48), Guerrero, Guanajuato y San Luis Potosí (Cook et al., 2022:7).

Pintar los cuerpos de rojo era parte del tratamiento mortuorio de los ancestros reverenciados en toda Mesoamérica, y también era parte de los rituales de reentrada a las tumbas tiempo después de la muerte (Ávila et al., 2014:48; Tiester et al., 2018:41, 52; Vázquez de Ágredos Pascual et al., 2019: 2). Junto con estos rituales se quemaban varias sustancias, se introducían o sustraían objetos de la cámara, y se involucraba a la comunidad para convertir a los muertos en ancestros (Núñez Enríquez, 2012:57).

El tratamiento funerario estaba reservado para la realeza maya, ya que el pigmento de cinabrio y su exposición inmediata provoca fiebre, confusión, vómito, abatimiento y de forma más continua genera insomnio, pérdida de la memoria, depresión, anemia y gingivitis; mientras que el envenenamiento por mercurio provoca la muerte (Vázquez de Ágredos Pascual, 2009: 70, Nota 24; Ávila et al., 2014:48; Scherer, 2015:76-77; Cook et al., 2022:17).

Se sabe, por estudios de otras muestras, que los mayas usaron aditivos para el cinabrio como resinas, gomas y aceites, por sus propiedades aromáticas y de alteración de la conciencia (Vázquez de Ágredos Pascual, 2018:15; Vázquez de Ágredos Pascual et al., 2018).

Además, existe una asociación y correspondencia entre el color y la parte del cuerpo donde fue usado, en este caso, en los órganos reproductivos31 , lo que confiere un significado añadido de fertilidad y posiblemente la continuidad del linaje, dadas sus cualidades conservativas —es un poderoso bactericida y tiene propiedades insecticidas— y de retardo del proceso de descomposición biológica, donde al mismo tiempo no afecta el ADN (Vázquez de Ágredos Pascual, 2018:20-21; Tiesler et al., 2018:49-50; Cervini-Silva et al., 2018; Gliozzo, 2021:9).

Los mayas también utilizaban el cinabrio como ofrenda dentro de vasijas32 o bien in situ (esparcido en la cámara o cista), y fuera del contexto funerario para pintar el cuerpo, para tatuar, como cosmético, para lustrar cerámica33 e incluso para tratamientos médico-farmacéuticos (Cervini-Silva et al., 2018:563, 567; Vázquez de Ágredos Pascual et al., 2019:3; Gliozzo, 2021:8).

En la esquina sureste de la cámara, se encontraron los huesos completos de una mujer. Estaba sentada con las piernas extendidas, apoyada en la pared este de la tumba cerca de la entrada y en sus huesos reflejaron que presentó anemia en su infancia. Según los arqueólogos que excavaron esta tumba, este esqueleto no tenía ofrendas y, por lo tanto, es de un estatus más bajo34 . A pesar de que tiene tres traumatismos en la cabeza y una fractura en su costilla derecha, no se sabe si fue sacrificada (Ruz Lhuillier, 1957:14; 2007:535-536; Couoh Hernández, 2011:38; Couoh Hernández, 2015:718-719; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015:80). Schele propone que esta mujer fue enterrada viva; que ella fue quien realizó el segundo tapiado de la entrada —el de estuco—35 y ahí murió (1986:114) (Fig. 5).

Figura 5. Tumba 3, Templo XVIII-A Palenque, Chiapas (dibujo de Liliana González basado en Ruz Lhuillier, 1957)

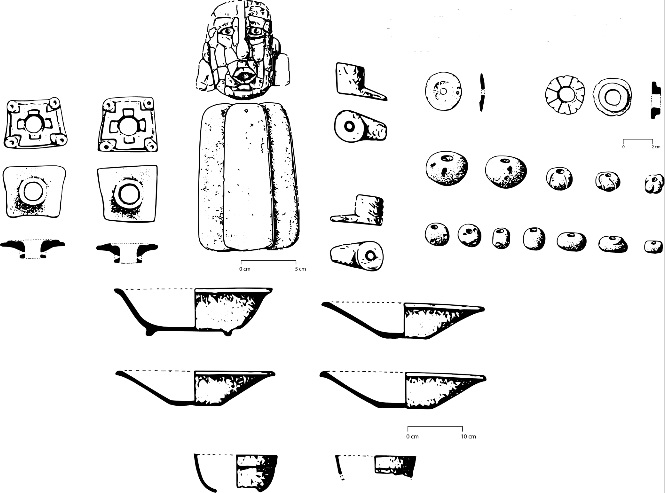

Además de las joyas de piedra verde o jade36 ya mencionadas, tenía un cinturón de máscara de jadeíta, albita, obsidiana y concha,37 y tres hachuelas planas de piedra de carbonato de calcio.38 Según Scherer, este tipo de cinturón ceremonial era usado en un ritual donde el gobernante baila como el dios del maíz y tiene la finalidad de producir sonido al chocar entre sí (2015:91). Por último, se localizaron un par de narigueras39 de concha (Ruz Lhuillier, 1957:14-16; 2007:532-533; Delgado Robles et al., 2015:8). La presencia de la jadeíta en época tan temprana es de resaltar ya que para la época en la que está datada la tumba (250-420 d. C.) la explotación de los depósitos de Verapaz y Motagua apenas comenzaba (Delgado Robles et al., 2015:1, 3; Filloy Nadal, 2015:31), además hay que destacar sus asociaciones simbólicas con la vida, la fertilidad y lo precioso (Scherer, 2015:63). En la tumba había también tres platos de barro rojo lisos y de paredes divergentes, un cajete trípode de barro rojo liso y dos cajetes de barro negro pulidos de la fase cerámica Motiepa, que marca el inicio de la dinastía. Estos no tenían engobe y son de producción local40 (Ruz Lhuillier, 1957:14; Rands, 2012:116; Rands, 1974a, 1974b, 2007; Bernal Romero, 2006:24; Ruz Lhuillier, 2007:536; San Román Martín, 2009:63-64) (Fig. 6).

Figura 6. Ofrenda de la Tumba 3, Templo XVIII-A, Palenque Chiapas (dibujos de Liliana González basados en Ruz Lhuillier, 1957)

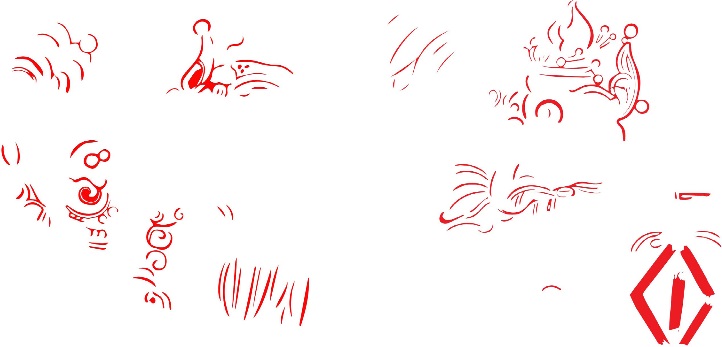

La pintura mural de la Tumba 3 del Templo XVIII-A

Las paredes de la cámara funeraria poseía un fondo blanco de estuco con motivos rojos de cinabrio (Ruz Lhuillier, 1957:3; 2007: 529; Couoh Hernández y Cuevas García, 2015:81). La decoración de las tumbas en fondo blanco con motivos o textos en rojo es común en la tradición maya, por ejemplo, la podemos encontrar en las Tumbas 1, 6, 12, 23, 25 o en la Tumba de la Habitación 1 de Bolonkín (Adams, 1999; Acuña, 2015; Sheseña y Tovalín, 2021).

Según Schele, las jambas también tenían como marco líneas rojas en la parte de arriba a 1.45 metros de alto (1986:114). La Tumba 3 perteneció a un individuo sumamente importante, porque está decorada con materiales de prestigio que involucran mucha inversión laboral (Villaseñor y Aimers, 2008:30). El uso de la cal y del cinabrio requirieron un proceso de manufactura artificial y su producción involucró reacciones químicas controladas —los procesos de obtención y colección del material de la mina, así como su lavado, preparación, refinado y utilización— (Houston et al., 2009: 43); es por esta razón que el material fue utilizado de manera muy selecta en el Templo XVIII-A.

Por su parte, la piedra caliza es el material con el que se construyeron la mayoría de las ciudades mayas (Rossi, 2018: 207). La caliza y sus parientes geológicos son de las fuentes más abundantes en el paisaje kárstico de la Península de Yucatán (Seligson et al., 2018:2; Villaseñor y Aimers, 2008:30). También fue constante la utilización de conchas marinas o conchas de río molidas (Houston et al., 2009:63 y 64). Palenque fue construida sobre una de las formaciones geológicas más antiguas de la región, ya que en el Paleoceno —63,000 años— estaba bajo el mar y con el tiempo se convirtió en capas de carbonatos y margas, por lo que, literal y metafóricamente, utilizaron al Mar Primordial como materia prima (Cuevas García y Alvarado Ortega, 2012:33-34).

Los mayas comenzaron a utilizar la tecnología de la cal en el Preclásico, alrededor del 1,000 a. C. en las Tierras Bajas (Wernecke, 2008:202). Para su producción eficiente es posible que varios especialistas supervisaran diferentes pasos del proceso. Estos probablemente administraron trabajadores organizados por grupos, además de ubicar y dirigir la excavación de afloramientos de piedra caliza, que eran los más deseables para producir polvo de cal (Abrams, 1996:205; Carmean et al., 2011:147-148). Los productores de cal también debían conocer las diferentes especies de árboles que proporcionaban las mejores maderas para la producción (Russell y Dahlin, 2007:410-413). El transporte de materias primas a los sitios de producción requería una cantidad significativa de mano de obra, principalmente para cortar madera y triturar la piedra caliza a tamaños manejables en el sitio o sacar grandes trozos de piedra caliza de la cantera. Una combinación de cuestiones logísticas, requisitos de combustible y tasas de consumo llevó al desarrollo de diferentes esquemas de organización en otras subregiones del área maya (Seligson et al., 2018:9).

La calcinación de la piedra de la cal a cielo abierto requería temperaturas de al menos 800°C durante un tiempo suficientemente largo, y existen evidencias arqueológicas41 de algunas estructuras permanentes de quemado (Villaseñor y Aimers, 2008:29-30). Posteriormente se agregaba agua al óxido de calcio, de manera manual y gradual, para producir el polvo blanco fino conocido como cal quemada o hidratada —hidróxido de calcio— (Seligson et al., 2018:2).

Para realizar el estuco42 de los murales, los mayas añadían un material orgánico adhesivo —de aminoácidos, como proteínas, semillas de leguminosas y cereales o gomas vegetales— y que modifica su resistencia (Magaloni et al., 1995:483, 486). Por ejemplo, se utiliza el extracto de la corteza de varios árboles como el chucum (Pithecolobium albicans), chacté (Caesalpinia platyloba), chacah (Bursera simaruba) y el jabín (Pescidia communis) para incrementar su eficacia, produciendo más brillo, firmeza y para reducir las grietas (Littmann, 1960:593, 596).

Todo este proceso de manufactura también involucra creencias y rituales (Rossi, 2018:207). Por ejemplo, la producción de cal era concebida como un nacimiento o transformación donde la pira de calcinación se concibe como un útero y, por lo tanto, se asocia con la fertilidad (Schreiner, 2003:483; Villaseñor y Aimers, 2008:30).

El estuco fue una perfecta superficie para los colores que destacan sobre el fondo blanco (Robertson, 1979:1; Rossi, 2018:206). En particular, los colores de las tumbas mayas son profundamente conservadores (Houston et al., 2009:82); y en las prácticas funerarias de la élite, la calcita y el cinabrio fueron pigmentos en especial sobresalientes, ya que ambos tienen propiedades antimicrobianas y antibacterianas (Rossi, 2018:208; Vázquez de Ágredos Pascual et al., 2019:6).

Al mismo tiempo hay emociones ligadas a ciertos colores, y existe una jerarquía estética que afectó la percepción maya del color, un fenómeno donde intervenían varios sentidos: la vista, el olfato y el tacto (Houston et al., 2009:42). Las paredes pintadas de las tumbas demuestran que los espacios mortuorios no eran lugares fríos y oscuros, sino que fueron concebidos como lugares solares y brillantes (Scherer, 2015:219).

El significado del rojo en el área maya es polivalente, por ejemplo, como un instrumento de organización en el sistema direccional del universo, ya que este color está asociado al este por el sol. Otra asociación es el calor y lo grandioso o grande (Houston et al., 2009:24, 28, 31). El rojo se vincula con la sangre, la vida, la muerte y el sacrificio (Gliozzo, 2021:8).

Según Stuart y Stuart, la pintura mural de esta tumba tiene un estilo que parece de un periodo posterior, y por ello argumentan que se elaboró a partir de un reingreso (2008:118-119).43 Al comparar las pinturas murales de los edificios más antiguos del Palacio de Palenque, podemos percatar que realmente los artistas ya contaban con una destreza suficiente y bien aprendida, que posteriormente los llevó a desarrollar su espléndida escultura en estuco (Robertson, 1979:4).

Los dibujos de las jambas nos muestran restos de imágenes de dioses. En la del lado Oeste, se conservó del lado izquierdo el rostro de un personaje con ojo serpentino que posiblemente es K’ihnich, con restos de su tocado en la parte de arriba y con unas volutas y plumas enfrente. En la parte superior derecha de la jamba quedan restos de lo que Schele identificó como el dios “bufón” (Schele, 1986:114). Particularmente, parece que es en su advocación de Uux Yop Hu’n, la cual está relacionada con el Ave Principal y una ceiba (o amate). Por lo general, este dios no está representado de forma completa, sino solo la cabeza. Por su relación con el jeroglífico Ajaw foliado se le ha llamado también K’ihnich Yajawte’ Uux Yop Hu’n.

Uux Yop Hu’n es una deidad recurrente en los monumentos posteriores de Palenque, por ejemplo, está representado en el Trono del Templo XIX; en la tapa de la tumba de K’ihnich Janab’ Pakal; en el suelo del pórtico del Templo de las Inscripciones —como un grafito inciso—, y está nombrado en el Tablero del Palacio (Ruiz Pérez, 2018:38-40, 246).

Es posible que aquí sea parte de su tocado, ya que este es el lugar donde Uux Yop Hu’n suele ser representado. En Palenque se encuentra, entre otras, en la Pilastra D y E de la Casa C del Palacio; en la Plataforma Sur del Templo XIX; en la pared de la cámara funeraria del Templo de las Inscripciones en las figuras 5, 8 y 9, y en varias de las figuras de los costados del sarcófago (Ruiz Pérez, 2018:131-135).

El dios “bufón” en su versión de Uux Yop Hu’n también está representado en la pintura mural de otras dos tumbas mayas: la Tumba 19 de Río Azul, donde aparece tres veces de perfil mirando a la izquierda y en dos de los tocados de los personajes pintados en la Tumba de la Subestructura del Templo XX de Palenque (Ruiz Pérez, 2018: 243-245).

En la Jamba Este se reconoce el rostro de perfil de un personaje zoomorfo, con un tocado con plumas y collar de cuentas. En la parte inferior derecha se ve un motivo en forma de rombo que posiblemente era el cetro44 de este personaje. El animal representado parece ser un pecarí, el cual es ampliamente representado en el área maya. Este mamífero es sociable y forma manadas numerosas, beneficiándose de la defensa grupal y siendo guiado por un líder (Hernández Pérez et al., 2016:14).

Lo destacable de estas imágenes es que se encuentran en las jambas, en un punto físicamente intermedio, entre el adentro y el afuera, un espacio que para los mayas es liminar. Las figuras representan a dioses y es probable que fueran miembros de la dinastía personificándolos. Otro aspecto es que, al parecer, en ambos casos, los personajes de las jambas están mirando al norte, hacia el interior de la tumba y al personaje enterrado, es decir, están entrando para acompañarlo por la eternidad.45 Es indudable que esta tumba tuvo la función de venerar al individuo allí enterrado como un ancestro.

Conclusiones

La Tumba 3 del Templo XVIII-A de Palenque es la más temprana con una osamenta completa y demuestra lo poco que conocemos sobre el inicio de la dinastía palencana, ya que existió un personaje entre el 250 y 420 d. C. que fue lo suficientemente importante para contar con los recursos materiales y rituales necesarios para convertirse en un ancestro relevante, y que por alguna razón no está mencionado en los textos jeroglíficos. Este entierro y su pintura mural demuestra que Palenque claramente fue un asentamiento importante antes del evento de su fundación como Lakam Ha’ en el 490 (Stuart y Stuart, 2008:117).

La Tumba 3 comparte la tradición funeraria de la dinastía maya: una tumba en roca madre que cuenta con bóveda, psicoducto, escalera de acceso, ajuar —cerámica, jade, concha, obsidiana, cinabrio, pintura mural—, acompañantes sacrificados, un templo superior, etc.

En Palenque, esta tumba, al ser la más antigua, establece los patrones que debieron conservarse en las tumbas posteriores. Por lo tanto, marca una tendencia al compartir varios elementos arquitectónicos, de distribución, de orientación y de contenido con otras tumbas importantes de Palenque, siguiendo así la tradición. Cabe destacar que cada una de estas tumbas también presentan sus particularidades.

El cinabrio en la pelvis del personaje enterrado —el mismo material que se utilizó en la pintura mural— tiene una finalidad particularmente conservativa, ya que se encuentra en el área reproductiva, y muy simbólica, dado que posiblemente se mezcló con otros productos como fragancia. Además del cinabrio, en esta tumba de Palenque había otros objetos obtenidos a larga distancia como, el jade, la obsidiana y la concha. Estos materiales provienen de las Tierras Bajas mayas, de zonas costeras y del Centro de México, lo que sugiere la existencia e implicaciones de relaciones políticas y económicas extendidas entre Palenque y estas regiones distantes (Vega Villalobos, 2017:44).

Los datos de radiocarbono sitúan la tumba entre el 250-420 d. C., antes de K’uk’ B’ahlam I (431-435) quien es conocido como el fundador de la dinastía y, por lo tanto, tampoco pertenece a ninguno de los gobernantes posteriores. Lamentablemente la identidad del personaje con escoliosis idiopática severa de esta tumba sigue siendo desconocida (Couoh Hernández, 2015: 714), pero es posible que fuera de los primeros miembros de la dinastía de los “Señores Sagrados de Toktahn”.

Bibliografía

Abrams, Elliot (1996) “The Evolution of Plaster Production and the Growth of the Copan Maya State”, En Mastache, Alba Guadalupe, Parsons, Jefrey, Santley, R. S. y Serra Puche, Mari Carmen (Coords.) Arqueología Mesoamericana: Homenaje a William T. Sanders, (V.2), pp. 193-208.

Acuña, Mary Jane (2015)“Royal Death, Tombs, and Cosmic Landscapes: Early Classic Maya Tomb Murals from Río Azul, Guatemala”. En Golden, C., Houston, S. y Skidmore, J., Maya Archaeology 3. San Francisco: Precolumbia Mesoweb Press. Pp. 168–185. Disponible en: https://www.mesoweb.com/articles/Acuna/RoyalDeath.pdf

Adams, Richard E.W. (1999) Río Azul: an ancient Maya city. Norman: University of Oklahoma Press.

Ávila, Alfonso, Josefina Mansilla, Pedro Bosch y Carmen Pijoan (2014) “Cinnabar in Mesoamerica: Poisoning or Mortuary Ritual?”. En Journal of Archaeological Science, (V.49), pp. 48-56. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.04.024

Balcells-González, Joshua (2007) “Following the Traces of Temple XX: Proyecto de las Cruces 2002 Excavations”. En Marken, Damien (ed.), Palenque: Recent Investigations at the Classic Maya Center. New York: Altamira Press. Pp. 161-174.

Barnhart, Edwin (2000) The Palenque Mapping Project, 1998 – 2000. Final Report. FAMSI. Disponible en: http://www.famsi.org/reports/99101/

Bernal-Romero, Guillermo (2006) El trono de K’inich Ahkal Mo’ Nahb’: una inscripción glífica del Templo XXI de Palenque, Tesis para obtener el grado de Doctor en Estudios Mesoamericanos. UNAM. Disponible en: http://132.248.9.195/pd2007/0610176/Index.html

Boucher-Le-Landais, Sylviane y Palomo-Carrillo, Yoly (2000) “Cerámica ritual de Calakmul”. En Arqueología Mexicana, (V.7, N.42), pp. 34-39.

Carmean, Kelli, McAnany, Patricia y Sabloff, Jeremy (2011) “People Who Lived in Stone Houses: Local Knowledge and Social Difference in the Classic Maya Puuc Region of Yucatan, Mexico”. En Latin American Antiquity, (V.22, N.2), pp. 143-158. Disponible en: https://doi.org/10.7183/1045-6635.22.2.143

Cervini-Silva, Javiera, Muñoz, María de Lourdes, Palacios, Eduardo, Jiménez-López, José Concepción y Romano-Pacheco, Arturo (2018) “Ageing and preservation of HgS-enriched ancient human remains deposited in confinement”, Journal of Archaeological Science: Reports, (V. 18), pp. 562-567. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.02.010

Cook, Duncan , Timothy Beah, Sheryl Luzzadder-Beach, Nicholas Dunning y Simon D. Turner (2022) “Environmental legacy of pre-Columbian Maya mercury”. En Frontiers in Environmental Science, (V.10), pp. 1-22. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.986119

Couoh-Hernández, Lourdes (2011) “Anexo 1. Análisis de los restos óseos de la Tumba III del Templo XVIII-A de Palenque, Chiapas”. En Cuevas-García, Martha, Angulo Edwin y Núñez, Luis Fernando (coords). Proyecto durante el Clásico Temprano: la exploración del Templo XX, 2010. Ciudad de México: Archivo Técnico de la Dirección de Monumentos Prehispánicos, INAH.

Couoh-Hernández, Lourdes (2015) “Bioarchaeological Analysis of a Royal Burial from the Oldest Maya Tomb in Palenque, Mexico” En International Journal of Osteoarchaeology, (V.25, N.5), pp. 711-721. Disponible en: https://doi.org/10.1002/oa.2338

Couoh-Hernández, Lourdes y Cuevas-García, Martha (2015) “La tumba real del Templo XVIII-A de Palenque, Chiapas”. En Arqueología Mexicana, (N.134), pp. 80-85. Disponible en: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-tumba-real-del-templo-xviii-de-palenque-chiapas

Cuevas-García Martha y Alvarado-Ortega, Jesús (2012) “El mar de la primordial creación primordial y geológico en Palenque”. En Arqueología Mexicana, (N.113), pp. 32-37. Disponible en: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-mar-de-la-creacion-primordial-un-escenario-mitico-y-geologico-en-palenque

Delgado-Robles, Alma A., Ruvalcaba Sil José Luis Pieterjan-Claes, Manrique-Ortega, Mayra, Casanova-González, Edgar, Maynez Rojas, Miguel Ángel, Cuevas García, Martha y García Castillo, Sabrina (2015) “Non-destructive in situ spectroscopic analysis of greenstone objects from royal burial offerings on the Mayan site of Palenque, Mexico”. En Heritage Science, (V.3, N.20), pp. 1-20. Disponible en: https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-015-0048-z

De Tomassi, Mirko (2023) Tafonomía, agujas y prácticas funerarias en Palenque: infiriendo la existencia de textiles en sepulturas mayas pobremente conservadas. Museo Popol Vuh-Universidad Francisco Marroquín, Guatemala [video]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NZUnwGY3jTU

Filloy-Nadal, Laura (2015) “El jade en Mesoamérica”. En Arqueología Mexicana, (N. 133), pp. 30-36. Disponible en: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-jade-en-mesoamerica

Filloy-Nadal, Laura y Martínez-del-Campo-Lanz, Sofía (2010) “El rostro eterno de K’inich Janaab’ Pakal. La máscara funeraria”, en Filloy Nadal Laura (coord.) Misterios de un rostro maya: la máscara funeraria de K’inich Janaab’ Pakal de Palenque, Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 109-129. Disponible en: https://difusion.inah.gob.mx/publicaciones/libros/2153.html

Fitzsimmons, James L. (2009) Death and the Classic Maya Kings. Austin: University of Texas Press. Disponible en: https://utpress.utexas.edu/9780292718906/

Gliozzo, Elisabetta (2021) “Pigments Mercury-based (cinnabar-vermilion) and white (calomel) and their degradations products”. En Archaeological and Anthropological Sciences, (V.13) Núm. de artículo: 210. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12520-021-01402-4

González-Cruz, Arnoldo (2011) La Reina Roja. Una tumba real, Ciudad de México: INAH-Turner.

González-Cruz, Arnoldo y Balcells González, Joshua (2015) “The funerary complex of Temple XX: Offering and ritual in the Early Classic Period of Palenque. Maya Archaeology”. En Mesoweb, pp. 92-115. Disponible en: https://www.mesoweb.com/articles/Gonzalez-Balcells/TempleXX.pdf

González-Cruz, Arnoldo, Rivero-Chong, Rogelio y Vázquez-Mercado, Miguel Ángel (2012) Informe de Campo, 2da. Temporada. Trabajos Arqueológicos en Palenque, Chiapas. Tomo 1. Primera y segunda parte. Archivo técnico. Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

González-Cruz, Arnoldo, Rogelio Rivero-Chong y Varela-Scherer, Carlos (2016) Trabajos Arqueológicos en Palenque, Chiapas. 2016. Vol 1., Exploración y conservación arquitetónica. Templo XX. Archivo de la Coordinación Nacional de Arqueología, INAH.

Hernández-Pérez, Edwin, Moreira Ramírez, José Fernando y Reyna-Hurtado, Rafael (2016) “El pecarí de labios blancos, símbolo de una vida social dentro de los bosques tropicales”. En CONABIO. Biodiversitas, (N.125), pp. 13-16. Disponible en: https://biblioteca.ecosur.mx/cgi-bin/ koha/opac-retrieve-file.

Houston, Stephen, Brittenham, Claudia, , Mesick, Cassandra, Tokovinine, Alexandre y Warinner, Christina (2009) Veiled Brightness: A History of Ancient Maya Color. Austin: University of Texas Press.

Littmann, Edwin R. (1960) “Ancient Mesoamerican Mortars, Plasters, and Stuccos: The Use of Bark Extracts in Lime Plasters”. En American Antiquity, (V.25, N.4), pp. 593-597. Disponible en: https://doi.org/10.2307/276642

Magaloni, Diana, Pancella, Renato, Fruh, Y., Cañetas, Jacqueline y V., Castaño (1995) “Studies on the Mayan Mortars Technique”. En MRS Online Proceedings Library, (V.352), pp. 483-489. Disponible en: https://doi.org/10.1557/PROC-352-483

Marken, Damien B. (2007) “The Construction Chronology of Palenque: Seriation within an Architectural Form”, En Marken, Damien (ed.), Palenque. Recent Investigations at Classic Maya Center, New York: Altamira Press. Pp. 57-84.

Nieto-Calleja, Rosalba y Schiavon Signoret, Humberto (1989) “El Templo Olvidado de Palenque, Chiapas”. En Arqueología, (N.5), primera época, abril, pp. 191-210.

Núñez-Enríquez, Luis Fernando (2012) “Las sepulturas de Palenque”. En Arqueología Mexicana, (N.113), pp. 56-61. Disponible en: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-sepulturas-de-palenque

Ortiz-Ruiz, Soledad, Avto Goguitchaichvili y Juan Morales (2015) “Sobre la edad de los hornos de cal en el área maya”. En Arqueología Iberoamericana, (N.28), pp. 9-15. Disponible en: https://zenodo.org/records/1312640

Quintana, Patricia, Tiesler, Vera, Conde, Mario, Trejo-Tzab, Rudy, Bolio, Catalina, Alvarado-Gil, José Luis y Aguilar, Daniel (2015) “Spectrochemical characterization of red pigments used in classic period maya funerary practices”. En Archeometry, (V.57, N.6), pp. 1045-1059. Disponible en: https://doi.org/10.1111/arcm.12144

Rands, Robert L., Rands, Barbara (1974a) “The Ceramic Position of Palenque, Chiapas”. En American Antiquity, (V.23, N.2) (1a. parte), pp. 140-150. https://doi.org/10.2307/276437

Rands, Robert L. (1974b) “A Chronological Framework for Palenque”. En Robertson, Merle Greene (ed.) Primera Mesa Redonda de Palenque Part I. A Conference on the Art, Iconography, and Dynastic History of Palenque. Pebble Beach: The Robert Louis Stevenson School Pre-Columbian Art Research. Pp. 35-39. Disponible en: https://www.mesoweb.com/pari/publications/RT01/Chronological-OCR.pdf

Rands, Robert L. (2012) “Cerámica de la región de Palenque, México”. En Estudios de Cultura Maya, (N.6), segunda edición [1967]. https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.1967.6.286

Robertson, Merle Greene (1979) “A Sequence for Palenque Painting Techniques”. En Maya Archaeology and Ethnohistory, New York: Norman Hammond and Gordon R. Willey, pp. 149-171. Disponible en: https://doi/10.7560/750401-012

Roberston, Merle Green (1985) The Sculpture of Palenque, Vol. II. The Early Buildings of the Palace and the Wall Paintings. Princeton: Princeton University Press.

Robertson, Merle Greene, Morales Cleveland, Alfonso y Larios-Villeta, Carlos Rudy (2000) Informe preliminar de Campo, Tercer año. Proyecto grupo de las Cruces, Tomo 1. Ciudad de México: Archivo Técnico de Arqueología del INAH.

Roberston, Merle Green, Rosenblum-Scandizzo, Marjorie y Scandizzo, John R. (2004) [1976] “Physical Deformities in the Ruling Lineage of Palenque, and the Dynastic Implications”. En Robertson Merle Greene (ed.) The Art, Iconography & Dynastic History of Palenque Part III, Pebble Beach: Robert Louis Stevenson School. Pp. 59-86. Disponible en: www.mesoweb.com/pari/publications/RT03/Deformities.pdf

Rossi, Franco D. (2018) “Skin of Walls: Plaster Practices Across Maya Books, Buildings and People”. En Dupey García, Elodie y Vázquez de Ágredos Pascual, María Luisa (eds.), Painting the Skin: Pigments on bodies and códices in Pre-columbian Mesoamerica. Tucson y Ciudad de México: The University of Arizona Press, UNAM. Pp. 206-220.

Ruiz-Pérez, Diego (2018) Los tres rostros del dios bufón: iconografía de un símbolo de poder de los gobernantes mayas durante el período clásico (250-950 d.C.). Tesis para obtener el grado de Maestría en Estudios Mesoamericanos. Ciudad de México: UNAM. Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2017/diciembre/0768972/Index.html

Russell, Bradley W. y Dahlin, Bruce H. (2007) “Traditional Burnt-lime Production at Mayapán, México”. En Journal of Field Archaeology, (V.32, N.7) pp. 407-423. https://doi.org/10.1179/009346907791071494

Ruz-Lhullier, Alberto (1955) “Temporada 1954-1955”. En Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, (V.18, N.1), pp. 126-129.

Ruz-Lhullier, Alberto (1956) Exploraciones Arqueológicas en Palenque, Chiapas. Archivo Técnico de la Dirección de Monumentos Prehispánicos. INAH, Tomo XXV.

Ruz-Lhullier, Alberto (1957) Informe de las exploraciones y restauraciones llevadas a cabo en Palenque, Chiapas, 1957. Archivo Técnico de la Dirección de Monumentos Prehispánicos, INAH, Tomo XXVI.

Ruz-Lhullier, Alberto (2007) Palenque 1947-1958: Alberto Ruz Lhuillier, García Moll Roberto (Compilador), México: INAH.

Ruz-Lhullier, Alberto (2013) El Templo de las Inscripciones. Segunda Edición [1973]. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

San Román-Martín, María Elena (2009) “Palenque’s ceramics: searching for a methodology for their study and classification”. En FAMSI. Disponible en:http://www.famsi.org/reports/03097/

Schele, Linda (1986) “Architectural Development and Political History at Palenque”. En BensonElizabeth (ed.) City-States of the Maya: Art and Architecture. Denver: Rocky Mountain Institute for Pre-Columbian Studies. Pp. 110-137.

Schele, Linda y Freidel, David (1990) A Forest of Kings: The Untold Story of the Ancient Maya. Nueva York: William Morrow and Company, Inc.

Scherer, Andrew (2015) Mortuary Landscapes of the Classic Maya. Rituals of Body and Soul. Austin: University of Texas Press.

Schreiner, Thomas P. (2003) “Aspectos rituales de la producción de cal en Mesoamérica: Evidencias y perspectivas de las Tierras Bajas Mayas”. En J.P. Laporte, B. Arroyo, H. Escobedo y H. Mejía(eds.) XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2002, Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, pp. 480-487. Disponible en: https://www.asociaciontikal.com/simposio-16-ano-2002/43-02-thomas-schreiner-doc/

Seligson Kenneth E., Ortiz-Ruiz, Soledad y Barba-Pingarrón, Luis (2018) “Prehispanic Maya Burnt Lime Industries: Previous Studies and Future Directions”. En Ancient Mesoamerica, (V.30, N.2), pp. 1-21. Disponible en: https://doi.org/10.1017/S0956536117000347

Sheseña, Alejandro y Tovalín, Alejandro (2021) “Excavaciones arqueológicas en el sitio de Bolonkin, Chiapas, México”. En Latin American Antiquity, (V.32, N.2), pp. 431-439. Disponible en: https://doi.org/10.1017/laq.2021.9

Stuart, David (2005) The Inscriptions from Temple XIX at Palenque A Commentary. San Francisco: The Pre-Columbian Art Research Institute. Disponible en: https://www.mesoweb.com/publications/Stuart/TXIX.s.pdf

Stuart, David y Stuart, George (2008) Palenque: Eternal City of the Maya. London: Thames and Hudson.

Tiesler-Blos, Vera y Cucina, Andrea (2004) “Los acompañantes de Janaab’ Pakal y de la “Reina Roja” de Palenque, Chiapas. Significado de sacrificios humanos en las exequias del a sociedad maya del clásico”, En Tiesler Blos, V. y Cucina, A. (eds.), Janaab’ Pakal de Palenque: vida y muerte de un gobernante maya. Ciudad de México: UNAM-UADY. Pp. 69-94.

Tiesler, Vera, Pérez-López, Kadwin y Quintana, Patricia, (2018) “Painting the dead in the Northern Maya Lowlands”. En Dupey-García, Elodie y Vázquez-de-Ágredos-Pascual, María Luisa (eds.), Painting the Skin: Pigments on bodies and códices in Pre-columbian Mesoamerica. Tucson y México: The University of Arizona Press, UNAM, pp. 43-55.

Vázquez-de-Ágredos-Pascual, María Luisa (2009) “El color y lo funerario entre los mayas de ayer y hoy. Ritual, magia y cotidianeidad”. En Península, (V.4, N.1), primavera de 2009, pp. 61-73. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/peni/v4n1/v4n1a4.pdf

Vázquez-de-Ágredos-Pascual, María Luisa (2018) “Painting the skin in Ancient Mesoamerica”. En Dupey-García Elodie y Vázquez-de-Ágredos-Pascual, María Luisa (eds.), Painting the Skin: Pigments on bodies and códices in Pre-columbian Mesoamerica. Tucson y México: The University of Arizona Press, UNAM, pp. 11-23.

Vázquez-de-Ágredos-Pascual, María Luisa, Vidal-Lorenzo, Cristina, Horcada-Campos, Patricia y Tiesler, Vera (2018) “Body Colors and Aromatics in Maya Funerary Rites”. En Dupey García, Elodie y Vázquez de Ágredos Pascual, María Luisa (eds.), Painting the Skin: Pigments on bodies and códices in Pre-columbian Mesoamerica, Tucson y México: The University of Arizona Press, UNAM, pp. 56-74

Velásquez-García, Erik (2012) Los vasos de la entidad política de ‘Ik’: una aproximación histórico-artística: estudio sobre las entidades anímicas y el lenguaje gestual y corporal en el arte maya clásico. Tesis para obtener el grado de Doctor en Historia del Arte. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2009/noviembre/0651153/Index.html

Vega-Villalobos, María Elena (2017) El gobernante maya: historia documental de cuatro señores del Periodo Clásico. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, Fideicomiso Felipe Teixidor y Montserrat Alfau de Teixidor. Disponible en: https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/gobernante_maya/685.html

Villaseñor, Isabel y Aimers, James (2008) “Una de cal por las que van de arena: un estudio diacrónico de los estucos de Calakmul y Palenque”. En Estudios de Cultura Maya, (V.33), pp. 25-50. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-25742009000100002&script=sci_abstract&tlng=es

Villaseñor, Isabel y Price, Clifford A. (2008) “Technology and decay of magnesian lime plasters: the sculptures of the funerary crypt of Palenque, Mexico”. En Journal of Archaeological Science, (V.35, N.4) pp. 1030-1039. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jas.2007.07.006

Weiss-Krejci, Estella (2006) “The Maya Corpse: Body Processing from Preclassic to Postclassic Times in the Maya Highlands and Lowlands”. En Jaws of the Underworld: Life, Death, and Rebirth Among the Ancient Maya. 7th European Maya Conference: The British Museum, London, November 2002. Disponible en: https://primo.getty.edu/primo-explore/fulldisplay/GETTY_ALMA21114013830001551/GRI

Wernecke, Clark (2008) “A Burning Question: Maya lime Technology and the Maya Forest”. En Journal of Ethnobiology, (V.28, N.2), pp. 200-210. Disponible en: https://doi.org/10.2993/0278-0771-28.2.200

Notas

1 En el pórtico del Templo XVIII se localizaron tres tumbas con losas pintadas de rojo y dos entierros, unas saqueadas y otras selladas con pocos huesos, posiblemente por descomposición o por ser entierros secundarios. Estos hallazgos se datan a fines del siglo VII y principios del VIII. Asimismo, debajo del piso del Templo XXI se encontró otra tumba, pero vacía (Ruz Lhuillier, 2007:343-363, 377; 1955: 127-129).

2 Sobre los relieves de estuco de la tumba del Templo de las Inscripciones se observó una capa fina de pintura negra a base de carbón, que cubre algunos de los acabados. En el Conjunto Murciélagos encontraron una laja que era la tapa de una tumba con restos de estuco, pintura y fósiles de peces. Las tumbas del Templo XVIII tienen tapas de losas pintadas de rojo. Y particularmente, en la Tumba 3 del Templo XVIII-A el piso era de estuco y estaba pintado de rojo (Ruz Lhuillier, 1955:127; 1956:463; Villaseñor y Price, 2008:1033, 1038; Cuevas García y Alvarado Ortega, 2012:36).

3 Hay varias estructuras en Palenque con esta misma planta: Templos IV, XII, XIII, XV, XVIII (Marken, 2007:61).

4 Se localizó a un metro de profundidad, conservando algunos huesos del cuerpo tendido sobre cal, colocado en posición decúbito dorsal y con orientación al norte. Se encontraron también dos pendientes de concha, tres placas de concha y dos cuentas de piedra verde (Ruz Lhuillier, 1956).

5 Es común en Palenque encontrar tumbas alineadas en el pórtico, por ejemplo, en el Templo del Conde y el Templo XVIII (Ruz Lhuillier, 1955:128; 1956:21).

6 Ubicada en el centro del pórtico, con el piso y las paredes estructuradas por grandes losas. La tapa de la tumba también estaba compuesta por tres losas de considerable tamaño. En su interior se localizó poco material óseo, lo que sugiere fue saqueada en la época prehispánica. En ella se encontraron una mano de mortero de piedra caliza, un pendiente de piedra, un silbato de barro café con restos de azul, un plato tosco de barro miniatura, dos caracoles perforados, un collar y un mosaico de piedra verde que posiblemente era una máscara con concha y obsidiana (Ruz Lhuillier, 1956:461, 462).

7 Se halló intacta en el pórtico, con una planta rectangular, paredes de mampostería y un piso estucado pintado de rojo. Lamentablemente, se encontraron pocos huesos y objetos, entre los que destacan un cajete de barro rojo, un disco perforado y una pulsera de piedra verde, un vaso cilíndrico de barro rojo, 96 hojas de obsidiana, 600 pedazos de mosaico de pirita —posiblemente un espejo—, dos discos de obsidiana, una aguja de hueso, plaquitas y fragmentos de nácar (Ruz Lhuillier, 1956:463, 464).

8 Consistía en una cabecita de piedra verde y un vaso de barro con tapa que en su interior contenía un núcleo de obsidiana y huesos, posiblemente de jabalí (Ruz Lhuillier, 1957:464; Couoh Hernández, 2011 y Couoh Hernández y Cuevas García 2015; Scherer, 2015:81).

9 Un fragmento de hueso encontrado en la cámara central de la Tumba de la Subestructura del Templo XX de Palenque fue datado entre el año 21-209 d. C., es decir, en el Preclásico Tardío (Solís et al., 2021: 1121).

10 Otras tumbas de Palenque con psicoducto: Templo XX (Ruz Lhuillier, 1957:22); Tumba 2 del Templo XVIII (cf. Lámina XLIII, Ruz Lhuillier, 2007:352) y Templo de las Inscripciones. En el Templo XIII solamente hay una pequeña perforación sobre la lápida (González Cruz, 2011:174, 176; Scherer, 2015:208).

11 Durante los trabajos del Proyecto Grupo de las Cruces, en el año 2000, se rellenó la cámara de esta tumba (Robertson et al., 2000:3). Lamentablemente en los informes arqueológicos no consta una razón específica para este hecho ni tampoco se brinda más información sobre el proceso. Pero, es posible que se haya realizado con la intención de estabilizar la estructura, así como se realizó en el año 2016, con la otra tumba pintada de Palenque y ubicada enfrente del Templo XVIIIA: la tumba del Templo XXSub que, para evitar el desplome, desplazamiento y hundimiento de la estructura y con la intención de proteger las pinturas de la subestructura fue rellenada con capas de piedra y tierra (González Cruz et al., 2016).

12 Durante los trabajos del Proyecto Grupo de las Cruces, en el año 2000, se rellenó la cámara de esta tumba (Robertson et al., 2000:3). Lamentablemente en los informes arqueológicos no consta una razón específica para este hecho ni tampoco se brinda más información sobre el proceso. Pero, es posible que se haya realizado con la intención de estabilizar la estructura, así como se realizó en el año 2016, con la otra tumba pintada de Palenque y ubicada enfrente del Templo XVIIIA: la tumba del Templo XXSub que, para evitar el desplome, desplazamiento y hundimiento de la estructura y con la intención de proteger las pinturas de la subestructura fue rellenada con capas de piedra y tierra (González Cruz et al., 2016).

13 Como en Caracol, donde existe una combinación de entierros primarios y secundarios en un solo evento de deposición (Fitzsimmons, 2009:162). O bien, también es posible que estos sacrificados hayan sido parte de los rituales de veneración posteriores.

14 Se envió un trozo del hueso de la tibia al Centro di Datazione e Diasnostica (CEDAD) de la Universidad de Lecce en Italia, donde se utilizó espectrometría con acelerador de masas (Couoh Hernández, 2015:713-714).

15 En el siglo III se empezaron a unificar los pequeños grupos humanos que antes estaban dispersos alrededor de Palenque. Aunque también es posible que Toktahn se refiera a otra sede del poder político o bien a un sector específico de la ciudad, el lado oeste (Vega Villalobos, 2017:43-44).

16 En Palenque hay tumbas sin nichos y con uno o dos nichos, ubicados a cada lado (Nieto Calleja y Schiavon Signoret, 1989:205).

17 En el templo del Conde también se encontraron restos de impresión de tela, por lo que Ruz Lhuillier propone que se ponía una tela para cubrir el cuerpo antes de cerrar la bóveda, esto con el fin de evitar que le cayera estuco (Ruz Lhuillier, 1955:128; 2007:407).

18 Los entierros primarios son aquellos que conservan su contexto original, por lo que suelen conservar su posición anatómica y a veces estar completos (Weiss-Krejci, 2006:72).

19 Esta práctica es común no solo en este templo sino también en el XIII, XVIII, XXI, Conde y Olvidado (Nieto Calleja y Schiavon Signoret, 1989:205).

20 Al momento de su descubrimiento Genovés propuso que tenía 19 años (Ruz Lhuillier, 2007:334).

Genovés propuso que tenía 25 años (Ruz Lhuillier, 2007:536).

21 Genovés propuso que tenía 25 años (Ruz Lhuillier, 2007:536).

22 Forma ligeramente bilobulada, no es claro si fue intencional (Couoh Hernández, 2015:718).

23 Según Schele en esta mano tenía uno de los platos, pero no especifica cuál de ellos (1986:114).

24 Hay otras tumbas en Palenque donde se encontraron a sus moradores con una cuenta o pieza de jade —máscara— en la mano, por ejemplo, en el Templo de las Inscripciones, K’ihnich Jannab’ Pakal tiene una cuenta circular en la mano izquierda y una cuenta cuadrada en la derecha. También la Reina Roja, localizada en el Templo XIII, posiblemente tuvo una máscara pequeña en su mano izquierda; y en el Entierro 23 del Grupo IV, se localizó en la mano derecha una cuenta de jade. En Calakmul por su parte, la mujer de la Tumba 6 de la Sub IIB sostenía en su mano izquierda un rostro de piedra verde (Ruz Lhuillier, 2013:207; González Cruz, 2011:195-196; Boucher Le Landais y Palomo Carrillo, 2000:35).

25 Al igual que K’ihnich Janaab’ Pakal, la Reina Roja y el individuo del Entierro 23 del Grupo IV (De Tomassi, 2023).

26 Cf. Robertson, 1985, Fig. 267.

27 En una vértebra lumbar, costilla, cúbito, rótulo y espina ilíaca (Couoh Hernández, 2011:13).

28 Lamentablemente los datos arqueológicos de este entierro no informan cómo fue aplicado el cinabrio —en polvo, pasta o crema—, ya que de esto depende su textura y tonalidad. Por ejemplo, puede mezclarse con resinas, miel, sal, copal, liquidámbar, carbonato de calcio, aceites y gomas. El sublimado del cinabrio se desarrolló hasta el año 600-650 d. C. (Vázquez de Ágredos Pascual, 2009:66; 2018:18; Vázquez de Ágredos Pascual et al., 2018).

29 El cuerpo de la Reina Roja estaba embadurnado por completo con cinabrio, además de ser puesta sobre un lecho de cinabrio de entre 2 a 4 cm. El exterior y el interior del sarcófago también tenían cinabrio esparcido (González Cruz, 2011:139). En el cráneo del Entierro 23 del Grupo IV de Palenque se encontró pigmento rojo (De Tomassi, 2023). En las tierras bajas mayas se usó pigmento rojo como parte del tratamiento mortuorio en las tumbas 19 y 23 de Río Azul, en la Tumba 1 de la Estructura 3 de Calakmul, en la Tumba 4 SubIIB de Calakmul y en los entierros reales de Tikal (Scherer, 2015:79), solo por mencionar algunos ejemplos.

30 También se ha encontrado en restos de madera, en cerámica, piedra, muros, pisos (Gliozzo, 2021:1; Quintana et al., 2015; Tiester et al., 2018:41; Cook et al., 2022:5).

31 También es común encontrar asociados a esta zona de los genitales: conchas Spondylus, figurillas de piedra verde, punzones de hueso, esponjas de mar, etc., todos ellos relacionados con la fertilidad.

32 En la ofrenda de la Tumba 2 del Templo XVIII se encontró un cajete de barro rojizo con restos de cinabrio —y otro más con ocre— (Ruz Lhuillier, 2007:366).

33 Por ejemplo, en algunas de las vasijas Chocholá donde se moldeaban los detalles y el resto se bruñía para producir un contraste entre el mate y el brillo (Velásquez García, 2012:192).

34 También es posible que no se sepa diferenciar entre los objetos que pertenecen a cada uno de los individuos dentro de la cámara.

35 Esto lo propone debido a unas huellas de dedos que se quedaron impresas en el estuco (Schele, 1986:114). Los arqueólogos que excavaron la tumba consideran que estas huellas son las que su realizador dejó desde el otro lado (Ruz Lhuillier, 1957:531). Stuart y Stuart consideran que son muestra de las reentradas a la tumba (2008).

36 Se han realizado análisis solamente a tres piezas de piedra verde de la Tumba 3, y se determinó eran jadeíta (cf. Couoh Hernández, 2015).

37 El ocupante de la Tumba 3 del Templo Olvidado fue enterrado con una pieza idéntica, pero de pizarra en vez de jade (Nieto Calleja y Schiavon Signoret, 1989:209; Marken, 2007:73).

38 Este tipo de hachuelas también se han localizado en la Tumba 2 del Templo XVIII, en la Tumba 5 del Templo de la Cruz, en la Tumba 2 del Templo de la Calavera, en la tumba del Templo Olvidado y en la tumba de la Reina Roja, en el Templo XIII (Nieto Calleja y Schiavon Signoret, 1989:206; González Cruz, 2011:188-189).

39 Ruz Lhuillier menciona que pueden ser bezotes (1957:4), y Scherer (2015:72) que son orejeras. Las piezas son muy parecidas a las que se encontraron en forma de flor en la tumba del Templo de las Inscripciones, solo que mucho más sencillas (cf. Ruz Lhuillier, 2013:204; Filloy Nadal y Martínez del Campo Lanz, 2010:112).

40 La pasta rojo-café es una larga tradición en Palenque y abarca desde el Preclásico hasta el final de su ocupación (San Román Martín, 2009:10).

41 Existen evidencias arqueológicas de hornos para la producción de cal en Chichen Itzá, Copán, en Cauinal, La Aguada, Pulltrouser Swamp, el este del área Puuc, en Oxkintok, en Ichkaantijoo y Costa Noroeste (Ortiz Ruiz et al., 2015:10; Seligson et al. 2018:11-15).

42 El estuco también se utilizó en edificios, códices, vasijas, objetos —como tocados, máscaras, orejeras— y para envolver restos humanos (Rossi, 2018:215).

43 Como ha sido mencionado, estamos frente a una tumba que alberga dos entierros primarios y no existen pruebas directas de que haya tenido una re-entrada.

44 Cf. con la Estela 1 de Bonampak.

45 Los personajes representados en la tumba del Templo XX Sub de Palenque también (González Cruz et al., 2012:24; González Cruz y Balcells González, 2015:103).