Visibilizando pueblos indígenas de Guanajuato, México, a través de un análisis sociodemográfico

Identifying indigenous peoples of Guanajuato, Mexico, through sociodemographic analysis

*Héctor Daniel Vega Macías ORCiD: 0000-0002-5550-7744

*Profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos, Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra, doctor en Sociología por el Instituto de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, sus líneas de investigación son: migración internacional, análisis estadístico y sociodemográfico y métodos de investigación social. E-mail: daniel.vm@ugto.mx

** Perla Shiomara del Carpio Ovando ORCiD: 0000-0002-4907-783X

**Profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos, Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra, doctora y maestra en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, su línea de investigación es grupos vulnerables. E-mail: pdelcarpio@ugto.mx

RESUMEN

El propósito de este artículo es analizar y reconocer a la población indígena del estado de Guanajuato, México, desde una perspectiva sociodemográfica, utilizando datos del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. Los resultados indican que, aunque Guanajuato ha sido considerada una entidad federativa con una población homogénea, esta percepción es solo parcialmente correcta. Para comprender plenamente la multiculturalidad de Guanajuato es necesario adoptar una perspectiva más amplia que refleje mejor la presencia de los pueblos indígenas. Esto no solo permite valorar la riqueza étnica y cultural del estado, sino también entender cómo los pueblos indígenas acceden al bienestar social. Se concluye que la cantidad de población indígena reconocida, su dispersa concentración geográfica y el crecimiento económico de Guanajuato han contribuido a invisibilizar a esta población. Por lo tanto, es necesario aumentar las investigaciones sobre este tema.

Palabras clave:

minorías étnicas, multiculturalidad, indicadores sociales, población indígena, estadísticas de muestra censal, diversidad cultural.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze and recognize the indigenous population of the state of Guanajuato, Mexico, from a sociodemographic perspective, using data from the 2020 Census of the National Institute of Statistics and Geography (INEGI) of Mexico. The results indicate that, although Guanajuato has been considered a federative entity with a homogeneous population, this perception is only partially correct. To fully understand the multiculturalism of Guanajuato, it is necessary to adopt a broader perspective that better reflects the presence of indigenous peoples. This not only allows us to value the ethnic and cultural richness of the state, but also to understand how indigenous peoples access social welfare. It is concluded that the amount of recognized indigenous population, its dispersed geographic concentration and the economic growth of Guanajuato have contributed to the invisibility of this population. Therefore, it is necessary to increase research on this topic.

Keywords:

Ethnic minorities, Multiculturalism, Social indicators, Indigenous population, Census statistics, Cultural diversity.

Recibido: 24/05/2023 • Aceptado: 01/03/2024 • Publicado: 12/06/2024

Introducción

México sobresale en América Latina por ser uno de los países con mayor número de hablantes de lenguas indígenas y, a nivel mundial, es una de las 10 naciones con más lenguas originarias, al contar con aproximadamente 364 variantes lingüísticas, habladas por 68 grupos indígenas provenientes de 11 familias lingüísticas diferentes (Gobierno de México, 2017). Dentro de las lenguas indígenas sobresalen el náhuatl, el maya y el tseltal (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022a).

En el país existen aproximadamente 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, y 7,364,645 personas son hablantes de alguna lengua indígena; siendo estados como Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero los que concentran el mayor porcentaje de esta población (INEGI, 2022a). Además, la migración ha provocado que, en mayor o menor medida, en todas las entidades federativas del país existan hablantes de lenguas indígenas (Instituto Nacional de Mujeres [INMUJERES], 2006).

Menciónese también que en el país los estados registrados con un menor porcentaje de población hablante de lengua indígena son Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila (INEGI, 2022a). Por ello, y en comparación con otras entidades federativas del país, la magnitud de la población indígena que reside en el estado de Guanajuato puede considerarse escasa, a pesar de que existe población que habla náhuatl, chichimeca jonaz, otomí, mixe y mazahua (INEGI, 2020). La invisibilidad de esta población obedece, entre otros motivos, a la visión errónea de que Guanajuato no es una entidad con población indígena, lo cual pone en riesgo los derechos culturales de estos grupos de población (Martínez, 2014).

Esta percepción se ha basado, principalmente, en que la población hablante de lengua indígena en el estado alcanzó apenas alrededor de 14 mil personas en 2020, lo que representa solo el 0.23 por ciento de la población total de Guanajuato. De acuerdo con estimaciones de García et al. (2004), además de su magnitud relativa tan reducida, la población indígena tiene un carácter disperso, es decir, buena parte de ella se encuentra diseminada a lo largo del territorio guanajuatense, salvo en algunas excepciones. Esto es de subrayarse, ya que, en general, el reconocimiento de las regiones indígenas se encuentra ligado a la distribución espacial de poblaciones cuya identificación considera las lenguas y diferentes pueblos con ciertos elementos distintivos. Como ejemplo, sobresalen en el país Los Altos de Chiapas, las Mixtecas, la Sierra Tarahumara, el Gran Nayar, las Huastecas, entre otras regiones (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI], 2006).

Al considerar la región Otomí de Hidalgo y Querétaro, la CDI (2006) indicó, por ejemplo, que la región se construyó considerando como base la región otomí con indicadores del anterior Instituto Nacional Indigenista (INI), y al revisar su composición se determinó excluir los municipios de Ezequiel Montes (Querétaro) y Tierra Blanca (en Guanajuato), ya que se consideró no contenían núcleos importantes de población indígena. Lo anterior permite constatar que, aunque en el estado de Guanajuato hay población indígena, ha estado poco reconocida o “invisible” dado que, en sentido estricto, el número de personas que hablan lengua indígena puede llegar a considerarse “escaso”.

Como ejercicio que permita ilustrar lo anterior y para ofrecer un valor de referencia, es útil notar que, por ejemplo, el estado de Oaxaca ocupa el primer lugar nacional en cuanto a presencia relativa de población indígena, donde esta alcanza un porcentaje del 31.2% y con concentraciones territoriales importantes, lo cual contrasta con el estado de Guanajuato que ocupa el lugar número 30 (de 32 entidades federativas en el país) de acuerdo con su porcentaje de población hablante de lengua indígena, solo por encima de Aguascalientes y Coahuila.

No obstante que el número de hablantes de lengua indígena en relación con el total poblacional del estado entra en el terreno de lo nimio, en esta investigación partimos de la premisa de que es necesario tener un panorama sociodemográfico más amplio, que considere una batería de indicadores que ofrezca una perspectiva integral de la presencia de pueblos indígenas. Por lo anterior, este artículo tiene como objetivo brindar un panorama de las características sociodemográficas de la población indígena en Guanajuato. Para ello, se considera como base el Censo de Población y Vivienda levantado en 2020 por el INEGI, así como la muestra censal derivada del mismo instrumento.

La relevancia de esta investigación radica en su contribución respecto al conocimiento y comprensión de un grupo poblacional importante en el estado de Guanajuato que, aunque disperso y poco numeroso, es parte de la población indígena del país. Contribuye también al conocimiento de las dificultades y formas de vida de poblaciones indígenas urbanas y los derechos culturales en lugares donde la población indígena es escasa, pero que cualitativamente es igual de importante que el resto de grupos indígenas con mayor presencia en los otros estados del país. Finalmente, busca conocer y analizar algunos indicadores que ofrezcan elementos para valorar la situación socioeconómica y las condiciones de vida de este grupo vulnerable en particular.

En las siguientes páginas, el lector encontrará una sección de antecedentes históricos sobre los pueblos originarios en Guanajuato, en particular de la época prehispánica. Enseguida se muestran la fuente de información y los métodos de investigación en los que se basa este artículo. Posteriormente, se presenta una sección de resultados y discusión, desarrollando aspectos sobre su magnitud, lugar de nacimiento, estructura por edades y sexo, distribución territorial, lenguas predominantes y algunos indicadores sociales. Para finalizar el artículo, se exponen las conclusiones derivadas de la investigación.

Antecedentes históricos prehispánicos

Como indican Blanco et al. (2011) respecto a la historia de Guanajuato, es muy limitado lo que se conoce de los pueblos originarios en la entidad federativa. Si bien otras regiones de lo que hoy es México cuentan con referencias más claras de sus orígenes y patrones de poblamiento, la región que nos ocupa ha tenido otra suerte, dados los escasos trabajos arqueológicos que se han desarrollado en la zona. Aunque, como bien trazan, poco a poco se van conociendo elementos que permiten conocer la dinámica sociocultural de sus primeros pobladores.

Mientras algunas tradiciones culturales como la olmeca (1200 y 600 a. C.) surgían en Mesoamérica, el Bajío mexicano seguía siendo habitado por grupos nómadas. Se considera que los primeros asentamientos se establecieron hacia mediados del primer milenio a. C., al mismo tiempo que surgían importantes centros urbanos en el valle de México. Los otopames —los pames y los chichimecos jonaces— pueden ser considerados los primeros habitantes sedentarios en el Bajío (Wrigth, 2014).

Uno de los primeros indicios del poblamiento de Guanajuato puede situarse en Chupícuaro, en el actual municipio de Acámbaro, cuya cultura que abarcó un periodo estimado entre el 600 a. C. y el 250 d. C. La importancia de la región puede ser sopesada en la medida en que, junto con Teuchitlán en Jalisco y Cuicuilco en el valle de México, es considerada uno de los sitios o unidades políticas más importantes en el periodo clásico (200 a. C.-150 d. C.). Es precisamente en Chupícuaro donde se reporta la primera ocupación de agricultores sedentarios en la entidad federativa. Uno de los factores determinantes en su florecimiento fue su ubicación cercana a la ribera del río Lerma, una de las principales vías fluviales de México (Blanco et al., 2011).

De hecho, los primeros rastros de poblamiento se ubican en el lugar que ocupa ahora la presa Solís, inaugurada en mayo de 1949. El conocimiento de la zona es relativamente reciente y destacan los trabajos iniciales de Rubín, Estrada, Román y Porter (Porter, 1956). Cabe mencionar que el lugar de las primeras excavaciones arqueológicas ahora se encuentra bajo un lago artificial en el denominado Chupícuaro Viejo. Sin embargo, los primeros hallazgos fueron hechos por pobladores en el año de 1926, cuando encontraron figurillas y otros pequeños objetos (Blanco et al., 2011; Porter, 1956).

Con todo y las pérdidas irreparables que pudo haber causado la inundación, se han seguido explorando los alrededores de la zona con la finalidad de conocer el comportamiento económico, político y cultural de la región. Tales son los estudios del Proyecto Chupícuaro, iniciado en 1998 por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) en esta zona, los cuales permiten continuar con su conocimiento a pesar de la inundación, así como de la erosión y los saqueos (Darras y Faugère, 2007).

En términos de densidad poblacional, la situación se vuelve muy compleja dada la escasez de vestigios que arrojen pistas de la dinámica demográfica. Sin embargo, trabajos arqueológicos, como los de Charles Florance (1989, 2000) han reportado un patrón de asentamiento denso en esta zona, mostrando que las poblaciones habían logrado una organización territorial importante y que Chupícuaro pudo haber estado relacionada con el crecimiento poblacional en los Altos de Jalisco. De hecho, Florance propuso la hipótesis de que el poblamiento de la región se debe a los movimientos migratorios del occidente de México, los cuales llegaron al Valle de Acámbaro entre los años 600 y 500 a. C., siguiendo el Valle del río Lerma (Florence en Darras y Faugère, 2007). En el periodo denominado Chupícuaro tardío (entre 400 y 100 a. C.), hay evidencias de una densa ocupación en el Valle de Acámbaro (Darras y Faugère, 2007).

La llamada tradición Chupícuaro tuvo influencia en otras zonas de lo que ahora es el estado de Guanajuato, e incluso más allá de sus actuales límites territoriales. Los estados de Querétaro, Zacatecas, Hidalgo y Nayarit son ejemplos de su influencia. En otros sitios arqueológicos se tienen registros de piezas de cerámica, en concreto de vasijas policromadas, con características inconfundibles de Chupícuaro (Blanco et al., 2011). Algunos autores sugieren que el incremento poblacional de este primer núcleo coadyuvó al desarrollo de la economía, lo que permitió expandirse por medio de migraciones hacia el norte siguiendo los ríos Lerma, Turbio y Laja (Zamora, 2004).

El área sobre la cual incidió Chupícuaro abarcó básicamente la Mesoamérica Septentrional. En Guanajuato se tienen evidencias de su influencia en El Cóporo, El Cubo, Carabino, Cañada de la Virgen, San Miguel el Viejo, Morales, La Gloria, Los Locos, Peralta, Los Garos, El Cobre, Plazuelas, La Virgen, Chupícuaro, San Bartolo y Tierra Blanca (Zamora, 2004). Posteriormente, se considera que en el Posclásico Temprano (900-1200 d. C.) muchos de los asentamientos del Centro-Norte del país fueron abandonados, principalmente por las sequías que hicieron insostenible la agricultura. Con todo, hay evidencias históricas de núcleos de población estables en Yuriria y Acámbaro al momento de la Conquista (Wright, 2014).

Fuente de información y método

En este artículo se realizan estimaciones estadísticas basadas en los microdatos derivados de la muestra censal levantada en marzo de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En dicho levantamiento se aplicó un cuestionario básico a toda la población y, adicionalmente, se utilizó un cuestionario ampliado a una muestra de 4 millones de viviendas en el territorio nacional. La muestra de viviendas fue seleccionada mediante criterios probabilísticos e incluyó las preguntas del cuestionario básico, así como una batería de preguntas adicionales respecto a otras características de las viviendas y de la población.

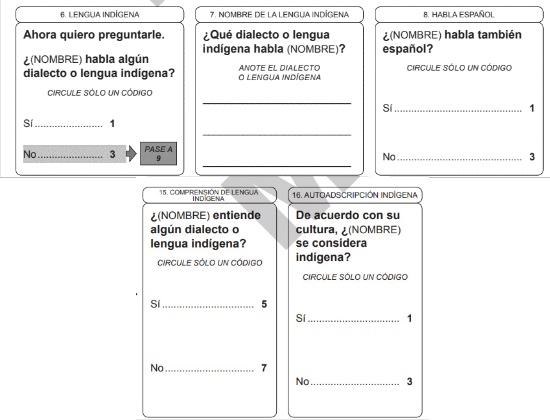

En el cuestionario básico se incluyeron preguntas sobre lengua indígena y sobre el uso del español (bilingüismo), mientras que en el cuestionario ampliado se preguntó, además, sobre la comprensión de la lengua indígena y la autoadscripción a una cultura indígena (figura 1). Cabe aclarar que estas preguntas solo fueron aplicadas a la población de tres años o más. Este criterio etario, aunque en la práctica puede variar, se basa en la idea de que entre los dos y tres años los niños mejoran en gran medida sus habilidades lingüísticas.

Figura 1. Preguntas relacionadas con la etnicidad en el Censo de Población y Vivienda 2020 de acuerdo con el tipo de cuestionario. Cuestionario básico

Nota: Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI)

Para el caso particular de Guanajuato, la muestra levantada fue de 419,018 casos, lo que equivalió al 6.8% de la población total en 2020. En esta muestra se detectaron 1,324 hablantes de lengua indígena, 1,268 personas que entendían lengua indígena pero no la hablaban, y 29,819 personas que, de acuerdo con su cultura, se consideraban indígenas. Cabe apuntalar el hecho de que estos valores son solo estadísticas de muestra; sin embargo, para realizar estimaciones del comportamiento de la población total, estos fueron ponderados de manera posterior con los factores de expansión brindados en el diseño muestral del censo.

Resultados y discusión. Estimaciones sobre la magnitud

La Tabla 1 permite observar la evolución de la población hablante de lengua indígena en los últimos 20 años, pasando de más de 10 mil hablantes en el 2000 a poco más de 14 mil en 2020. Sin embargo, es necesario advertir al lector que el criterio etario fue modificado a partir de 2010, ya que antes de esa fecha se preguntaba sobre el habla indígena a la población de 5 años y más, y posteriormente se redujo el límite de edad a los 3 años. Es decir, es necesario considerar que los datos no son directamente comparables y que parte del aumento en los últimos datos disponibles está relacionado con el cambio en la edad a los que se considera como hablantes de lengua indígena.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Guanajuato había 14,048 hablantes de lengua indígena, lo cual representa el 0.23% de los 6.2 millones de habitantes que residen en la entidad y el 0.24% de la población de 3 años y más. Como puede observarse, en los últimos diez años (los cuales son directamente comparables), este valor fluctúa alrededor de una media de 14 mil hablantes de lengua indígena (ver tabla 1).

Un criterio comúnmente usado para comprender mejor la magnitud de la población indígena ha sido el de “hogares indígenas”. Esta estimación considera a un hogar como indígena cuando la jefa, el jefe, su cónyuge o algunos de sus ascendientes declaran hablar una lengua indígena (INEGI, 2020a). Es decir, este criterio considera los lazos de parentesco como elementos que permiten conocer mejor el entorno familiar en el que se convive cotidianamente con la lengua indígena y la cosmovisión asociada a ella. Así, las características étnicas de uno o algunos de los miembros se extrapolan al entorno familiar en el hogar. Por tanto, de acuerdo con las estimaciones del INEGI1 para 2020, habría 5,611 hogares indígenas en Guanajuato, donde residen 25,976 personas.2

Tabla 1. Guanajuato: población de 3 años y más hablante de lengua indígena 2000-2020

2000* |

2005* |

2010 |

2015 |

2020 |

|

Población total |

4,049,950 |

4,306,794 |

5,132,574 |

5,508,487 |

6,166,934 |

Hablantes de Lengua indígena |

10,689 |

10,347 |

15,204 |

12,608 |

14,048 |

También habla español |

10,569 |

10,309 |

15,020 |

12,542 |

13,803 |

*Se contempla a la población de 5 años o más.

Nota: Elaboración propia con base en Censos de Población 2000, 2010 y 2020 (INEGI); Conteo de Población 2005 y Encuesta Intercensal 2015.

Sin embargo, si se considera solamente el criterio de habla de lengua indígena, es probable que se esté subregistrando el fenómeno en cuestión. Por tal razón, en las estimaciones sobre población indígena se suele considerar también a las personas que entienden la lengua indígena, aunque no sean capaces de hablarla. En este sentido, en Guanajuato hay 15,196 personas que entienden lengua indígena pero no la hablan. Es decir, sumando estos dos grupos de población y ligándolos por criterios lingüísticos, se llegaría a una cantidad de 29,244 personas que hablan o entienden lengua indígena.3

Lugar de Nacimiento

Un dato interesante para considerar es que del total de hablantes de lengua indígena y de aquellos que solo lo entienden, alrededor de la mitad nacieron en el estado de Guanajuato (55.5%), mientras que el resto habían nacido en otra entidad federativa como Oaxaca (11.1%), Estado de México (6.7%), Veracruz (4.6%), Ciudad de México (4.2%), Michoacán (2.8%), Hidalgo (2.4%) y Querétaro (2.3%). Esto da cuenta de los procesos de migración de población indígena al estado de Guanajuato, los cuales han sido relativamente recientes y se intensificaron en las décadas de los ochenta y noventa. Su magnitud actual se debe tanto a la llegada continua de indígenas a la región como al nacimiento de indígenas en la entidad (Jasso, 2018). Esto subraya cómo la migración es uno de los fenómenos de las ruralidades de México (Ramos, 2018), y ha propiciado que en todos los estados del país exista presencia de hablantes de lenguas indígenas (INMUJERES, 2006).

Respecto a quienes nacieron en Estados Unidos (aunque en cantidades muy pequeñas en comparación con la población nacida en otro estado del país), es menester señalar que está asociado al hecho de que Guanajuato es uno de los cuatro estados con un índice muy alto de intensidad migratoria hacia Estados Unidos, solo superado por Zacatecas, Michoacán y Nayarit (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2021). Esta migración ha convertido a Guanajuato en la sexta entidad federativa con mayor dependencia de las remesas en su economía, con un 8.4% de su valor agregado bruto (Fundación BBVA y Secretaría de Gobernación, 2021).

Otro dato interesante es que al desglosar entre hablantes y quienes entienden, pero no hablan lengua indígena, es posible observar las dificultades que existen para la transmisión de la lengua: entre los hablantes, un 40.0% nació en Guanajuato, mientras que entre aquellos que solo lo entienden, este valor es cercano al 70%. Es decir, hay más población indígena nacida en Guanajuato que solo entiende la lengua que aquella que también es capaz de hablarla. Los datos de la siguiente sección podrán ayudar al lector a tener un panorama más claro al respecto.

Distribución por edad y sexo

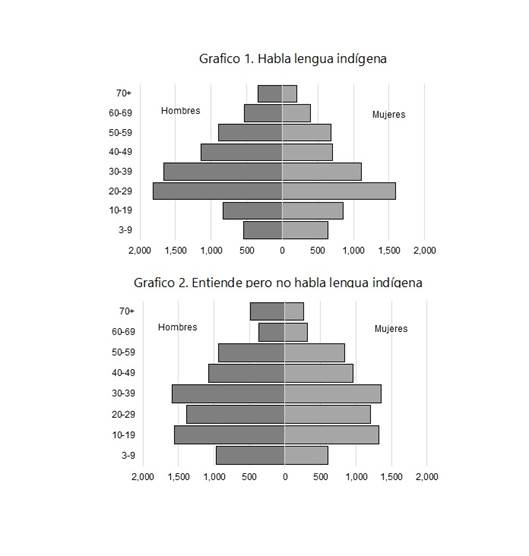

La población indígena en Guanajuato tiene una estructura demográfica que podría considerarse joven, dado que la edad promedio de los hablantes de lengua indígena es de 32 años (figura 2, gráfico 1), donde los grupos de edad con mayor presencia son los ubicados entre los 20 y 39 años. Algo que llama la atención es que entre las generaciones más jóvenes se puede observar cierta pérdida del habla indígena; los grupos de edad en la base de la pirámide tienen una menor magnitud que los subsecuentes, la cual dista de la pirámide de población de la entidad, donde los grupos más jóvenes son quienes tienen más presencia en la pirámide.

Por el contrario, cuando analizamos la pirámide de la población que entiende lengua indígena pero no es capaz de hablarla (figura 2, gráfico 2), aunque el promedio de edad es semejante al de hablantes (33 años), es posible observar que los grupos de población más joven (de 3 a 19 años) tienen una mayor presencia. Esto sugiere que el contacto con la lengua indígena está presente en los hogares de estas personas, pero que no desarrollan las habilidades lingüísticas necesarias para hablarla. Lo anterior, entre otros motivos, obedece a la discriminación de las lenguas indígenas (López, 2013), lo cual ha generado un proceso de desvalorización de las lenguas originarias y su escaso uso en espacios urbanos, comprometiendo su permanencia y pudiendo provocar su extinción. Esto no solo representaría la pérdida de una forma de comunicación sino también la desaparición de una cosmovisión (Ordorica et al., 2009).

Figura 2. Guanajuato: estructura por edad de la población indígena según habla o comprensión de la lengua indígena 2020.

Nota: Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI).

Dicha situación es compartida por lenguas indígenas de otros países, lo que ha propiciado que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el período 2022-2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, para expresar la difícil situación de las lenguas indígenas y generar acciones que permitan preservarlas, revitalizarlas y promoverlas (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], s.f.).

La disminución del desarrollo y reproducción de las lenguas indígenas en Guanajuato, a la luz de la información que se ha compartido y analizado, invita a considerar que persiste la discriminación hacia la población indígena, lo cual impide el reconocimiento y respeto a la alteridad, y se expresa en el hecho lastimoso de que la población indígena niegue, evite el uso o se avergüence de su propia lengua y cultura (López, 2013).

Distribución territorial

Esta sección se abordará con dos aproximaciones: en la primera se analizan cuáles son los principales municipios que, por su magnitud absoluta, concentran una mayor cantidad de indígenas. Posteriormente, se dará prioridad al peso relativo que representan los indígenas en los municipios de la entidad. Estas aproximaciones nos ofrecen elementos para valorar los municipios con una mayor presencia, por un lado, y los municipios que tienen una mayor concentración en relación con su población, por el otro. Como puede observarse en la tabla 2, los municipios de León, San Luis de la Paz, Tierra Blanca y Celaya ocupan, de acuerdo con el último censo, los primeros lugares en cuanto a la cantidad de habitantes hablantes de lengua indígena. Cabe notar que, siguiendo los criterios censales, estos cuatro municipios concentraron en 2020 un poco más del 60% de los indígenas del estado.

Tabla 2. Guanajuato: diez principales municipios según presencia de población indígena y porcentaje que representa del total de indígenas, 2020.

|

ABS . |

% |

León |

3,579 |

25.5 |

San Luis de la Paz |

2,293 |

16.3 |

Tierra Blanca |

1,513 |

10.8 |

Celaya |

1,076 |

7.7 |

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |

915 |

6.5 |

Irapuato |

742 |

5.3 |

San Francisco del Rincón |

340 |

2.4 |

San Miguel de Allende |

330 |

2.3 |

Apaseo el Grande |

309 |

2.2 |

Guanajuato |

281 |

2.0 |

Nota: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población 2020 (ITER).

Asimismo, es importante destacar que, del total de hablantes de lengua indígena, el 74% reside en localidades urbanas, mientras que solo el 26% está en localidades consideradas como rurales (menores a 2,500 habitantes). Esto significa que gran parte de las problemáticas que enfrenta la población indígena ocurre en entornos urbanos, donde suele encontrarse geográficamente más dispersa, lo que dificulta la atención de políticas públicas sobre la materia, conformar comunidades y ejercer ciertos derechos relacionados con lo indígena y que están establecidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, estos derechos están poco desarrollados para la población indígena urbana (Arias, 2016).

Lo anterior es relevante, ya que, en dicho contexto urbano y público, se incrementan las situaciones en las que esta población puede llegar a sentirse presionada por tener que comunicarse en español, incorporarse a la vida cotidiana y utilizar la lengua indígena solo en contextos privados (Schnuchel, 2018). En la ciudad de León, por ejemplo, la mayoría de la población indígena trabaja en el sector informal y vive en situación de pobreza, lo cual supone un obstáculo para que esta población logre integrarse (Schnuchel, 2017). Se ha considerado que quienes nacieron en comunidades indígenas rurales y migraron a la ciudad continúan padeciendo discriminación y exclusión social (Jasso, 2018).

Esta migración rural-urbana, como han reportado otros estudios (Lara et al., 2020), incrementa la informalidad en las ciudades de destino, lo cual puede asociarse a desprotección social y precariedad (López, 2017). Cuando se trata de población indígena, esta situación puede también estar asociada a racismo y discriminación en los ámbitos laboral y educativo (Baronnet, 2013). Esta migración a las ciudades y zonas metropolitanas se realiza con el interés de mejorar la calidad de vida (Cárdenas, 2014); sin embargo, propicia que se enfrenten a problemas como el rechazo, la discriminación y la incapacidad de las instituciones públicas para satisfacer sus necesidades básicas (Arias, 2016).

Señálese que cuando las instituciones de la administración pública brindan servicios de menor calidad y accesibilidad o excluyen a ciertos sectores amplios de la población, especialmente a la población indígena o de regiones rurales, se observa discriminación de tipo institucional, la cual da cuenta de que la exclusión persistente expresada en el género, etnia y clase, no solo se encuentra inspirada en rasgos físicos, sino también en esta discriminación institucional que se suma a las diversas dificultades que generan vulnerabilidad entre la población indígena en regiones consideradas como mestizas y con escasa población indígena (Baronnet, 2013). Este fenómeno se puede apreciar en algunas regiones de Guanajuato, donde siguen todavía vigentes representaciones sociales negativas de la población indígena, a la que se coloca en los peldaños más bajos de la estructura social, lo cual se expresa en prácticas de discriminación racial (Rea, 2017).

Como se ha señalado, la dispersión de la población indígena no solo se presenta en el estado de Guanajuato, sino también en otras ciudades del país, tal como se observa en la zona urbana del municipio de Guadalajara, Jalisco, que concentra parte importante de la población indígena, la cual se encuentra dispersa en las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas de la ciudad (Gracia y Horbath, 2019).

Ahora bien, otra perspectiva de análisis es considerar la intensidad de la presencia de la población indígena, de acuerdo con su porcentaje respecto a la población total del municipio. En el estado de Guanajuato este indicador fue de 2.3 hablantes de lengua indígena por cada 1,000 habitantes en 2020. Sin embargo, tanto Tierra Blanca como San Luis de la Paz superan por mucho este indicador, como lo muestra la tabla 3. En el caso de Tierra Blanca, es un municipio fundado dentro del territorio que los historiadores denominan la Gran Chichimeca, por lo que es uno de los municipios donde se conservan distintas manifestaciones culturales marcadas por una influencia prehispánica (Urbina, 2016).

Por su parte, San Luis de la Paz, y particularmente Misión de Chichimecas, es considerado uno de los últimos reductos de población indígena concentrada que permanecen en el estado de Guanajuato.

Tabla 3. Guanajuato: diez principales municipios según presencia relativa de población hablante de lengua indígena 2010 y 2020 (por cada 1000 habitantes).

Estatal |

2.3 |

Tierra Blanca |

75.6 |

San Luis de la Paz |

17.8 |

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional |

5.6 |

Comonfort |

2.8 |

Apaseo el Grande |

2.6 |

San Francisco del Rincón |

2.6 |

Villagrán |

2.5 |

Victoria |

2.2 |

León |

2.1 |

San José Iturbide |

2.1 |

Nota: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población 2020 (ITER).

Sin embargo, se ha observado un desplazamiento gradual de la lengua indígena, así como otros cambios culturales en la región relacionados con esta población (Villegas, 2017). Dentro de estos cambios sobresale la falta de interés de la niñez por aprender una lengua indígena, como se observa en las escuelas del servicio intercultural bilingüe en el estado, en las cuales muchos de los padres inscriben a sus hijos para recibir apoyos económicos y no necesariamente por el interés de que se conserve o promueva el uso de la lengua indígena (Carpio et al., 2015). Aunado a ello, el color de piel, la apariencia física, el género y la vestimenta llegan a constituir factores que propician discriminación y exclusión en la educación (Baronnet, 2013); y aunque la población local logre ser sensibilizada y llegue a mostrar una actitud positiva hacia la lengua indígena, sus deseos de aprenderla son prácticamente nulos, lo que puede interpretarse como un menosprecio implícito (Canuto, 2020).

En la tabla anterior se observa que los principales municipios con presencia de población indígena son Tierra Blanca y San Luis de la Paz, ambos localizados en el noreste del estado de Guanajuato (Gobierno de México, 2019). Tierra Blanca se encuentra en la subregión denominada Sierra Gorda, cuenta con 69 localidades y es el tercer municipio de la subregión con mayor superficie, el segundo en número de habitantes de la región y el primero en densidad de población de toda la subregión (Presidencia Municipal - Tierra Blanca, Guanajuato, 2022). Además, se considera como un municipio con un grado de marginación alto en la entidad (CONAPO, 2020; Presidencia Municipal - Tierra Blanca, Guanajuato, 2022).

En el Censo de Población y Vivienda 2020, Tierra Blanca registró una población total de 20,007 habitantes, donde 9,663 son hombres y 10,344 son mujeres (INEGI, 2020b). Este municipio cuenta con un alto grado de flujo migratorio hacia Estados Unidos, y en este existen 18 comunidades con población indígena, donde las lenguas con mayor frecuencia son el otomí y el náhuatl. Además, en Tierra Blanca aproximadamente el 0.28% de la población se considera afromexicana, negra o afrodescendiente (Presidencia Municipal - Tierra Blanca, Guanajuato, 2022).

Por otro lado, San Luis de la Paz cuenta con 604 localidades, dentro de las que sobresalen Mineral de Pozos, Mesas de Jesús, Misión de Chichimecas, Vergel de Bernalejo, Paso de Vaqueros, Jofre, Ortega, Santa Ana de Lobos y la cabecera municipal (Chávez y Mancilla, 2010). Sus antecedentes históricos han hecho que se conozca como “San Luis de la Paz, Nación Chichimeca”. En el municipio, la lengua indígena que sobresale es la chichimeca jonaz. Es una sociedad mayormente rural, con una alta feminización y niveles elevados de migración hacia Estados Unidos (Chávez y Mancilla, 2010).

Al igual que en Tierra Blanca, en San Luis de la Paz la migración a Estados Unidos es relevante, como lo es también la migración a otros municipios, lo que permite observar que en las comunidades indígenas la migración interna, la internacional y otros tipos de movilidades son importantes (Sánchez, 2014). Este fenómeno permite también considerar que es necesario abandonar viejas miradas y dicotomías entre lo rural y lo urbano, para dar paso a enfoques que permitan explicar complejidades que caracterizan la situación de la población rural (Ramos, 2018), tal como puede observarse en estos municipios que destacan por concentrar la mayor población indígena del estado de Guanajuato.

Lenguas predominantes

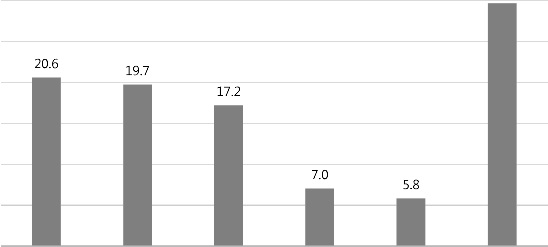

Si bien hay registro de 33 lenguas indígenas en Guanajuato, hay cinco lenguas predominantes (figura 3), relacionadas principalmente con el poblamiento de los pueblos originarios, pero también con los procesos de migración interna hacia la entidad federativa, como se describió en las páginas anteriores. Salvo las lenguas náhuatl, chichimeca jonaz, otomí, mixe y mazahua, el resto de las lenguas tienen una presencia minoritaria en la región, y enfrentan el riesgo de extinguirse con el paso de las generaciones.

Figura 3. Guanajuato: distribución de las lenguas indígenas 2020 (porcentaje)

Nota: Elaboración propia con base en Censo de Población 2020 (INEGI)

Esta diversidad lingüística representa una serie de retos sociales, sobre todo los relacionados con la preservación, transmisión y uso de las lenguas indígenas, pero también con otros conexos como la generación de esquemas de capacidades de gestión multicultural de servicios públicos en el sector salud o en el educativo. Por una parte, esta pluralidad dificulta su preservación, ya que el hecho de hablar una lengua indígena no necesariamente implica que se pueda usar con otros indígenas, ya que son reducidas las probabilidades de que en espacios públicos o en ciudades hayan hablantes del mismo grupo lingüístico, tornándose el español como la lengua franca o vehicular. Asimismo, cuando se trata de fomentar esquemas de preservación de las lenguas indígenas en el sistema educativo, esta pluralidad implica la multiplicación de esfuerzos y recursos para atender a las distintas lenguas.

Por otra parte, algo similar sucede cuando se trata de potenciar las capacidades interculturales para la atención de las poblaciones indígenas, como en el sector salud o en el judicial, donde la pluralidad lingüística puede representar un gran reto para su gestión.

Indicadores sociales

La tabla 4 muestra una serie de indicadores sociales que ayudan a dar cuenta de la situación y contexto de población indígena en Guanajuato, así como su situación relativa con quienes no hablan o no comprenden alguna lengua indígena. Aunque los indicadores no son muy halagüeños para la población indígena, es posible observar que no existen diferencias muy marcadas con el resto de habitantes del estado de Guanajuato. Por ejemplo, prácticamente no se observan diferencias en los niveles de pobreza entre la población que habla lengua indígena y aquellos que no la hablan —de hecho, algunas diferencias podrían deberse simplemente al margen del error de las estimaciones—. Mientras que el 42% de la población no indígena se encontraba en situación de pobreza, entre los indígenas este indicador se encuentra apenas tres puntos porcentuales por encima. Es decir, las diferencias fueron mínimas. Sin embargo, esto implica que en ambos grupos los niveles de pobreza son muy altos, lo que sugiere que la pobreza en el estado es un asunto estructural que afecta por igual a diversos grupos poblacionales.

Tabla 4. Guanajuato: indicadores sociales de la población hablante de lengua indígena y no hablante de lengua indígena 2020 (excepto pobreza la cual está referida a 2015).

Pobreza |

|||

|

Indígenas |

|

No indígenas |

Porcentaje de población en situación de pobreza 2015 |

45.0% |

|

42.0% |

|

|

|

|

Educación |

|||

|

Indígenas |

|

No indígenas |

Analfabetismo |

8.8% |

|

7.7% |

Escolaridad acumulada |

8 años |

|

7.5 años |

|

|

|

|

Salud |

|||

|

Indígenas |

|

No indígenas |

Acceso a servicios de salud institucionalizados |

19.0% |

|

16.8% |

|

|

|

|

Situación en el trabajo |

|||

|

Indígenas |

|

No indígenas |

Empleado u obrero |

56.9% |

|

66.3% |

Jornalero o peón |

8.0% |

|

6.1% |

Empleador |

3.5% |

|

2.8% |

Trabajador por cuenta propia |

23.7% |

|

18.1% |

Trabajador sin pago |

2.5% |

|

2.5% |

Ayudante con pago |

5.3% |

|

4.2% |

|

|

|

|

Prestaciones en el trabajo |

|||

|

Indígenas |

|

No indígenas |

Recibe aguinaldo |

60.0% |

|

54.2% |

Cuenta con esquema para ahorro para el retiro |

49.6% |

|

48.9% |

Recibe servicio médico en su trabajo |

54.5% |

|

43.6% |

Tiene derecho a reparto de utilidades |

38.8% |

|

38.3% |

Tiene derecho a licencias o incapacidad pagadas |

51.0% |

|

48.5% |

(1) Nota: incluye a la población que habla lengua indígena y a quienes solo la entienden.

(2) Nota: solo en el caso de la pobreza CONEVAL considera el criterio de hogares indígenas.

Nota: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de Población 2020 (muestra censal); *CONEVAL, 2019.

Incluso llama la atención que, en otros indicadores, la población indígena muestra valores ligeramente mejores. Como se ha mencionado, esto puede deberse a los errores estadísticos propios del muestreo, así como a dinámicas sociales específicas; no obstante, es imperativo considerar que, en términos absolutos, ambos grupos presentan indicadores socioeconómicos muy desventajosos para amplios sectores de población. Como ejemplo de ello están los niveles educativos promedio, los cuales alcanzan una media de alrededor de 8 años en la escolaridad acumulada, lo cual no representa ni siquiera la educación media obligatoria. También el lector puede observar que en lo referente al acceso a servicios de salud institucionalizados, la población indígena muestra valores “más satisfactorios” que la población no indígena; aunque, nuevamente es menester mencionar que son muy precarios, ya que solo uno de cada cinco indígenas tiene garantizada la atención en el sistema de salud del país.

Conclusiones

Guanajuato ocupó la sexta posición en México por su aportación al PIB, lo que representó el 4.2% del total del país (INEGI, 2022b). Además, en 2022, junto con Jalisco y Michoacán, destacó como uno de los tres estados con mayor captación de remesas (Gobierno del estado de Guanajuato, 2022). Es decir, se trata de una entidad federativa contrastante, donde se está experimentando una fuerte expansión económica derivada de una política de atracción de inversiones, la cual se refleja en la creación de miles de empleos directos e indirectos, que a su vez conlleva a una activación o reactivación de diversas actividades económicas y de servicios de todo tipo. Sin embargo, también es una región con grandes necesidades: en 2018, el 43.4% de su población se encontraba en situación de pobreza, y la población vulnerable por carencias sociales alcanzó un valor de 29.4% (CONEVAL, 2020).

Existen en la entidad municipios con un alto grado de marginación, y en ellos se concentra parte importante de la población indígena estatal, lo cual puede expresar que este crecimiento económico en la entidad y el acceso a diversos servicios puede ser diferenciado para la población indígena. Y aunque de acuerdo con los datos analizados no se perciban diferencias importantes con respecto a la población no indígena, esto no significa que sus indicadores sean satisfactorios; en todo caso, esto refleja que los indígenas comparten con el resto de la población desventajas socioeconómicas, lo cual merece una reflexión aparte e invita a la realización de futuros estudios.

Además, en este trabajo consideramos que la pujanza económica de Guanajuato posiblemente ha contribuido a la percepción de que en el estado no existe población indígena, ya que esta suele estar asociada, desafortunadamente, a la pobreza y la marginación. Si bien es cierto que la magnitud de la población indígena en Guanajuato es escasa en comparación con otras entidades federativas del país, es necesario estudiarla y conocer sus características sociodemográficas. Lo anterior permitiría profundizar en el conocimiento respecto a sus formas de vida y a las dificultades que también comparte con el resto de población indígena de México, como lo son la marginación, la discriminación y la exclusión. Estas problemáticas se acentúan en un contexto urbano, donde las posibilidades de sufrir estas violencias se incrementan, lo que vuelve aún más vulnerable a quienes solo usan su lengua originaria y no el español. Esto puede llegar a representar una barrera para la integración y dificultar el acceso al empleo y a diversos servicios.

La dispersión geográfica de la población indígena en Guanajuato juega también un papel importante, ya que imposibilita o reduce las oportunidades para las alianzas o uniones entre la población indígena para abordar, de forma conjunta, las múltiples problemáticas que les afectan. En próximos estudios será importante realizar trabajo de campo para recuperar la experiencia y percepción de la población indígena guanajuatense respecto a los indicadores sociales aquí abordados. Además, será necesario centrar especial atención en la población indígena de Tierra Blanca y de San Luis de la Paz, municipios que sobresalen en la concentración de gran parte de la población indígena guanajuatense.

Realizar estudios respecto a la migración interestatal de la población indígena es igualmente relevante, como también lo es aproximarnos a las barreras y retos que puede representar migrar a ciudades como León, que también concentran población indígena del resto del país. Abordar la situación del uso de las lenguas indígenas en Guanajuato (náhuatl, chichimeca jonaz, otomí, mixe y mazahua) requiere, sin duda, una reflexión aparte y mayor profundidad. Abordar esta amplia agenda de investigación permitirá visibilizar, por lo menos un poco más, a quienes, como sucede con población indígena de otras latitudes del país, no se les ha hecho justicia. Sirva este trabajo para contribuir a dicho esfuerzo.

Bibliografía

Arias, María Fernanda (2016) “Hacia una política pública de consulta y participación de la población indígena urbana con perspectiva de derechos humanos y enfoque intercultural: El caso de León, Guanajuato”. En Entretextos, (V.8, N.22), pp. 1–9. Disponible en: https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/396

Baronnet, Bruno (2013) “Racismo y discriminaciones en el sistema educativo mexicano”. En Ascencio-Franco, Gabriel (Coord.) Teoría y práctica de la educación intercultural en Chiapas, México: PROIMMSE, pp. 63-80. Disponible en: https://www.cimsur.unam.mx/index.php/publicacion/obra/41

Blanco, Mónica, Parra, Alma y Ruiz-Medrano, Ethelia (2011) Guanajuato. Historia breve. México: El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica.

Canuto-Castillo, Felipe (2020) “Actitudes hacia las lenguas indígenas por estudiantes en León, Guanajuato, México”. En Circula: revue d’idéologies linguistiques, (N.11), pp. 25–45. Disponible en: https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/17839

Cárdenas, Erika Patricia (2014) “Migración interna e indígena en México: enfoques y perspectivas”. En Intersticios Sociales, (N.7), pp. 1-28. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/ins/n7/n7a3.pdf

Carpio-Domínguez, Rosa Evelia, Hernández-Rodríguez, María Teresa y Ramos-Guerrero, Graciela (2015) Bilingüismo en la educación indígena del estado de Guanajuato. Ponencia presentada en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, Chihuahua, México. Disponible en: http://rixplora.upn.mx/jspui/handle/RIUPN/320

Chávez-Hernández, Gabriel y Mancilla-Aguilar, Luis Antonio (2010) San Luis de la Paz Nación Chichimeca. Guanajuato: Gobierno del estado de Guanajuato. Disponible en: https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2010_CEOCB_monografia%20San%20Luis%20de%20la%20Paz.pdf

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] (2006) Regiones indígenas en México. México : Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI], Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35735/cdi-regiones-indigenas-mexico.pdf

Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2020) Índice de Marginación por Municipio 2020 . Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372

Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2021) Índice de Intensidad Migratoria México Estados Unidos [Archivo de datos]. Disponible en: https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-intensidad-migratoria-mexico-estados-unidos-2020

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL] (2019) La pobreza en la población indígena de México, 2008-2018. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_Poblacion_indigena_2008-2018.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2020) Informe de pobreza y evaluación 2020. Guanajuato. Ciudad de México: CONEVAL. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Guanajuato_2020.pdf

Darras, Véronique y Faugère, Brigitte (2007) “Chupícuaro, entre el Occidente y el Altiplano central. Un balance de los conocimientos y las nuevas aportaciones”. En Faugère, Brigitte (Ed.) Dinámicas culturales entre el Occidente, el Centro-Norte y la Cuenca de México del Preclásico al Epiclásico. México: CEMCA-Colegio de Michoacán, pp. 52-84. Disponible en: https://books.openedition.org/cemca/1025

Florance, Charles (1989) “A Survey and Analysis and Terminal Preclassic Settlement along the Lerma River in Southeastern Guanajuato, Mexico”, tesis de doctorado, Columbia University

Florance, Charles (2000) “The late and Terminal Preclassic in Southeastern Guanajuato: Heartland or Peryphery?”. En Foster, Michael y Gorenstein, Shirley (Eds.) Greater Mesoamérica: The Archaeology of West and Nortwest Mexico. Salt Lake City: University of Utah, pp. 21-34.

Fundación BBVA y Secretaría de Gobernación (2021) Anuario de Migración y Remesas México 2021. México: Fundación BBVA y Secretaría de Gobernación. Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2021/

García-López, Juan Enrique, Vega-Macías, Daniel y Martínez-Herrera, Miguel Ángel (2004) Clasificación de localidades de México según grado de presencia indígena, 2000. México: Consejo Nacional de Población . http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Clasificacion_de_localidades_de_Mexico_segun_grado_de_presencia_indigena_2000 _

Gobierno del estado de Guanajuato (2022) Análisis de captación de remesas en el Estado de Guanajuato y sus municipios durante el período 2020-2021. Disponible en: https://migrante.guanajuato.gob.mx/docs/1695/Estudio-de-remesas_Vf.pdf

Gobierno del estado de Guanajuato (2023) Crece el envío de remesas a Guanajuato durante el primer trimestre del 2023. Disponible en: https://boletines.guanajuato.gob.mx/2023/05/04/crece-el-envio-de-remesas-a-guanajuato-durante-el-primer-trimestre-del-2023/

Gobierno de México (2017) Lenguas originarias. Disponible en:https://constitucionenlenguas.inali.gob.mx/lenguas-originarias

Gobierno de México (2019) Dolores Hidalgo, Guanajuato. Disponible en:https://www.gob.mx/sectur/articulos/dolores-hidalgo-guanajuato

Gracia, María Amalia y Horbath, Jorge Enrique (2019) “Exclusión y discriminación de indígenas en Guadalajara, México”. Perfiles latinoamericanos, (V.27, N.53), pp. 1-24. Disponible en: https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/994

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2020a) Censo de Población y Vivienda 2020: diseño de la muestra censal. México: INEGI. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197629.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2020b) Censo de Población y vivienda 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2022a) Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2022b). Producto Interno Bruto por entidad federativa 2021 (Comunicado de prensa No. 734). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/PIBEF/PIBEF.pdf

Instituto Nacional de Mujeres [INMUJERES] (2006). La población indígena mexicana. Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100782.pdf

Jasso, Ivy Jacaranda (2018) Jóvenes indígenas en la ciudad de León, Guanajuato. Oportunidades e integración. En Juventudes en perspectiva: juventudes leonesas bajo la lente de la investigación. León: Instituto Municipal de la Juventud de León, pp. 87-99. Disponible en: http://leonjoven.gob.mx/wp-content/uploads/2023/05/Juventudes-en-perspectiva.pdf

Lara, Jaime, Cruz, Marla, Moyeda, Diana, Prats, Adriana y Téllez, José (2020) “Rural-urban migration and informality in the metropolitan areas of Mexico. A short-term estimation”. En Estudios Económicos, (V. 35, N. 2), pp. 297-329. Disponible en: https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/405

López, Javier (2013) “Las políticas y los derechos lingüísticos en México”. En Ascencio-Franco, Gabriel (Coord.) Teoría y práctica de la educación intercultural en Chiapas.México: PROIMMSE, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, pp.15-24. Disponible en: https://www.cimsur.unam.mx/index.php/publicacion/obra/41

López, Josune (2017) “Trabajo informal y protección social: Análisis del Marco Jurídico Internacional”. En Estudios Latinoamericanos, (N.3), pp. 61-79. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6270160.pdf

Martínez-de-la-Rosa, Alejandro (2014) “Los derechos culturales de los pueblos indígenas: fundamentos conceptuales”. En Wright, David Charles y Vega-Macías, Daniel (Coords.) Los pueblos originarios en el estado de Guanajuato. México: Pearson-Universidad de Guanajuato, pp. 131-152.

Ordorica, Manuel, Rodríguez, Constanza, Velázquez, Bernardo y Maldonado, Ismael (2009) “El índice de reemplazo etnolingüístico entre la población indígena de México”. En Desacatos, (N. 29), pp. 123-140. Disponible en: https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/download/436/305/0

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] (s.f.) Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (2022-2032). Disponible en: https://www.unesco.org/es/decades/indigenous-languages

Porter, Muriel Noé (1956) “Excavations at Chupícuaro, Guanajuato, Mexico”. En Transactions of the American Philosophical Society, (V.46, N.5), pp. 515-637. Disponible en: https://doi.org/10.2307/1005749

Presidencia Municipal - Tierra Blanca, Guanajuato (2022) Programa de Gobierno Municipal 2021-2024. Periódico Oficial. Disponible en: https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2022_TIERRA-BLANCA_Programa_gobierno_municipal_2021-2024_municipio_tierra_blanca_guanajuato.pdf

Ramos, Teresa (Coord.) (2018) Ruralidades, cultura laboral y feminismos en el Sureste de México. Tuxtla Gutiérrrez, Chiapas: UNICACH. Disponible en: https://cesmeca.mx/images/Cesmeca-libros/Ruralidades_TR_PDF.pdf

Rea-Campos, Carmen Rosa (2017) “La construcción y el peso del discurso racial en México. El caso de los jóvenes estudiantes en la ciudad de León, Guanajuato”. En Sociológica, (V.32, N.91), pp. 1-37. Disponible en http://sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1153/1199

Sánchez-Gómez, Martha Judith (2014) “Reflexiones sobre la movilidad de la población indígena en México: desde la integración hasta la globalización”. En Amérique Latine, Histoire & Mémoire, (N.27). Disponible en: https://journals.openedition.org/alhim/5173

Schnuchel, Sophia (2017) “Circunstancias vitales de gente indígena en un contexto urbano - El caso de León de los Aldama”. En Acta Universitaria, (V.27, N.4), pp. 1-14. Disponible en https://www.scielo.org.mx/pdf/au/v27n4/2007-9621-au-27-04-69.pdf

Schnuchel, Sophia (2018) “Bilingüismo de indígenas migrantes y desplazamiento de idiomas autóctonos en León, Guanajuato”. En Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, (V.39, N.155), pp. 167-207. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292018000300167

Urbina-Villagómez, Mirta Leonela (2016) Urdir comunidad en tierra yerma: reconstrucción/desestructuración en la Congregación otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, Tierra Blanca, Guanajuato. Tesis doctoral, El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México. Disponible en: https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/246

Vega-Macías, Daniel y Partida-Bush, Virgilio (2014) Volumen, distribución territorial y estructura por edad de los indígenas. En Wright, David Charles y Vega-Macías, Daniel (Coords.) Los pueblos originarios en el estado de Guanajuato. México: Pearson-Universidad de Guanajuato, pp. 41-56.

Villegas-Ortiz, Ana Elizabeth (2017) “Fragmentación, familia e identidad en Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato”. En Balajú, Revista de comunicación y cultura, (V.4, N.6), pp. 61-86. Disponible en: https://balaju.uv.mx/index.php/balaju/article/view/2527/4412

Wright, David Charles (2014) “La prehistoria e historia temprana de los pueblos originarios del Bajío”. En Wright, David Charles y Vega-Macías, Daniel (Coords.) Los pueblos originarios en el estado de Guanajuato. México: Pearson-Universidad de Guanajuato, pp. 1-40.

Zamora-Ayala, Verónica (2004) “Asentamientos prehispánicos en el estado de Guanajuato”. En Acta Universitaria, (V.14, N.2), pp. 25-44. Disponible en: https://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/237

1 Disponibles en https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados

2 Incluye una estimación de personas de hogares censales indígenas en viviendas sin información de ocupantes y menores omitidos.

3 Aunado a ello, en la literatura académica se ha destacado la necesidad de desenganchar la etnicidad de los criterios puramente lingüísticos. Sin embargo, en trabajos previos se ha desestimado su uso dado que tiende a sobrerrepresentar a la población indígena. En el caso de Guanajuato, el criterio de adscripción magnifica la presencia indígena en la entidad federativa (Vega y Partida, 2014). En 2020, según la muestra censal, se estima que 372,238 personas en la entidad se consideran indígenas de acuerdo con su cultura, aunque no hablen o entiendan lengua indígena. Como notará el lector, este dato supera en casi 12 veces la cantidad de personas que hablan o entienden lengua indígena, lo cual nos invita a valorar este dato de manera cautelosa.