Bestializados y oprimidos: figuraciones del chiclero en la cuentística campechana del siglo XX

Bestialized and Oppressed: Figurations of Chicleros in 20th Century Campeche Short Stories

*Carlos Vadillo Buenfil ORCiD:0000-0002-2324-0934

*Profesor investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche. Es maestro en Letras Españolas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Literaturas Hispánicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación son los discursos narrativos del sureste mexicano y la narrativa española de los siglos XX y XXI. E-mail: cjvadill@uacam.mx

RESUMEN

La extracción de la resina del chicozapote en las selvas de Campeche fue boyante en la primera mitad del siglo XX. Sus protagonistas fueron, por un lado, trabajadores de la península de Yucatán y de estados limítrofes; por el otro, contratistas nacionales y compañías norteamericanas. Los comportamientos de los chicleros han sido ficcionados por cuatro cuentistas campechanos, en igual número de relatos, entre 1952 y 1978: Fausto Vallado Berrón, Joaquín Santella, Juan de la Cabada y Enrique Escalante Escalante. Por las tematizaciones, tramas y representaciones de seres salvajes y sometidos, este artículo analiza los cuentos bajo ciertos aspectos del naturalismo y del criollismo. Estos enfoques teóricos bosquejan el tópico civilización y barbarie, enfatizan la denuncia de la explotación del resinero y visualizan argumentos de combate contra la despiadada selva y la endeble condición humana. La paradoja de los chicleros fue que aportaron mano de obra barata para que unos cuantos se enriquecieran, pero pasaron a la memoria colectiva y a la prosa de ficción como individuos marcados por la ignominia; en suma, como sujetos degradados, temerarios y torvos.

Palabras clave:

cuento mexicano, cuento campechano, chicozapote, industria del chicle, literatura naturalista, selva campechana, extracción de resina.

ABSTRACT

The extraction of chicozapote resin in the jungles of Campeche was buoyant in the first half of the 20th century. Its protagonists were, on the one hand, workers from the Yucatan peninsula and neighboring states; on the other, national contractors and North American companies. The behavior of the chicleros has been fictionalized by four storytellers from Campeche, in the same number of stories, between 1952 and 1978: Fausto Vallado Berrón, Joaquín Santella, Juan de la Cabada and Enrique Escalante Escalante. Due to the themes, plots and representations of savage and subdued beings, this article analyzes the stories under certain aspects of naturalismo and criollismo. These theoretical approaches outline the topic of Civilization and barbarism, emphasize the denunciation of the exploitation of the resin collector and visualize combat arguments against the ruthless jungle and the weak human condition. The paradox of the chicleros was that they provided cheap labor so that a few would become rich, but they passed into collective memory and fictional prose as individuals marked by ignominy; in short, as degraded, reckless and grim subjects.

Keywords:

mexican short stories, campeche short stories, gum tree, gum industry, naturalist literature, campeche jungle, resin extraction.

Recibido: 03/09/2023 • Aceptado: 22/05/2024 • Publicado: 30/08/2024

Introducción

La economía del estado de Campeche se ha sustentado, en el transcurrir de su historia, en la explotación y exportación de productos naturales que nunca experimentaron procesos de transformación. De sus bosques tropicales y selvas se han extraído ―en distintos periodos― riquezas madereras, desde palo de tinte o de Campeche hasta maderas preciosas como caoba y cedro, además de resina de chicozapote, materias primas que se exportaron por toneladas y que hicieron mundialmente conocida a esta región de la península de Yucatán. No es casual que la historia de los aprovechamientos de los recursos naturales campechanos, tanto maderables como no maderables, sea el relato del saqueo propiciado por el comercio a larga distancia, tanto con la capital del país como allende las fronteras: Estados Unidos y Europa (Acopa y Boege, 1999:122).

La madera tintórea ―muy apreciada por su calidad internacional― era arrancada de la región geoeconómica ubicada “en la zona pantanosa que conformaban los ríos que confluían a la Laguna de Términos, rodeando a las Villas de el Carmen y Palizada” (Vadillo-López, 1994:21); se usaba como colorante de tejidos y fue “desde la Colonia … el producto forestal de mayor exportación” (Acopa y Boege, 1999:122). La actividad tuvo un distendido arco temporal: inició a fines del siglo XVI, cuando los piratas ingleses ocuparon la zona y realizaron las primeras exportaciones, y se prolongó hasta fines del siglo XIX, cuando la producción del palo de tinte declinó a consecuencia de la utilización de colorantes químicos en las fábricas textiles europeas (Vadillo-López, 1994:9-10).

Las primeras licencias para establecer el negocio de corte de palo de tinte datan de 1779, y fueron otorgadas a laguneros que hicieron valer sus derechos sobre tierras y ríos (Torras-Conangla, 2019:238-239). La comercialización del tintóreo concluirá definitivamente en “los primeros diez años del siglo XX cuando [su] catastrófica caída de precio en los mercados internacionales obligó a algunos miembros de la oligarquía a buscar nuevos destinos para sus inversiones, en tanto que a otros los dejó totalmente arruinados” (Vadillo-López, 1994:178).

El palo de Campeche constituyó la principal fuente de riqueza de la entidad hasta ser sustituido, hacia 1890, por la industria del chicle. Ante la mayor calidad y menor precio del látex campechano en comparación al exportado por el puerto de Tuxpan (Vadillo-López, 2003:40), durante el porfiriato se distribuyeron concesiones a compañías norteamericanas, hacendados y contratistas nacionales para que se instalaran en las selvas de Campeche; ocho fueron los consorcios asentados en los municipios de Carmen, Champotón, Candelaria, X´pujil, Hecelchakán y Hopelchén (Osorio-Medina, 2000:14).

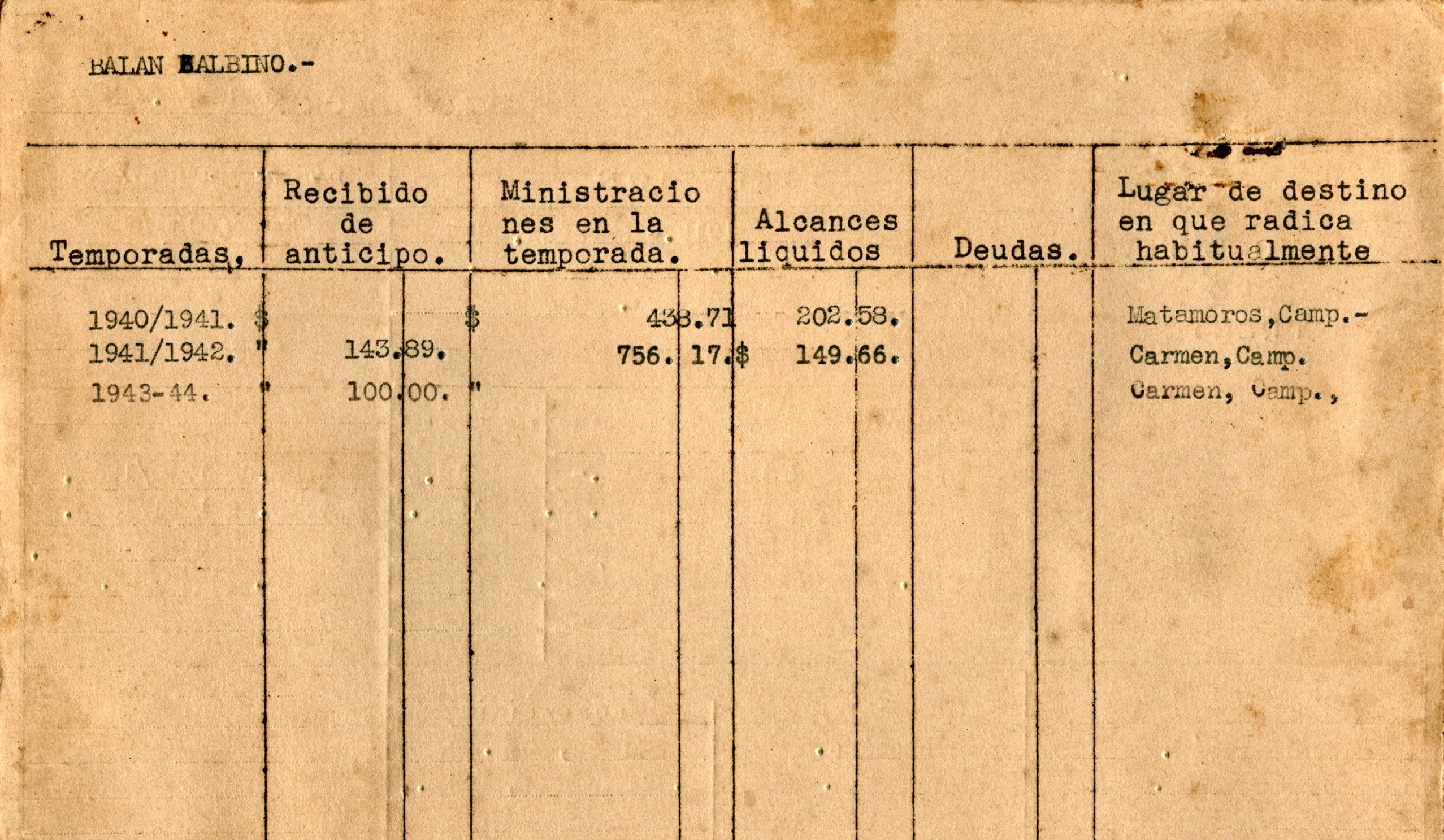

Un rasgo destacable es que, observa Dzib-Can, “la explotación chiclera nació subordinada al control monopólico norteamericano” (2000:67), por tanto, “durante el dominio norteamericano directo las relaciones laborales se caracterizaron por el peonaje y el endeudamiento anacrónicos”, sin prestaciones sociales y sin contratos, los trabajadores solo contaban con el “enganche” de adelanto (Dzib-Can, 2000:70). La extracción capitalista de la goma impuso una nueva estructura en el espacio regional que entretejió una variedad cultural: “aparecieron nuevos grupos dominantes y dominados: éstos dieron vida a un estilo de vida, a una cultura que podemos caracterizar como popular porque nació del seno de un grupo social explotado y subordinado … en la región” (Vadillo-López, 2001:417). Razón no falta al escritor Juan de la Cabada cuando asegura en sus memorias que “la del chicle es la historia de una explotación dura y larga … que deja muy poco salario a los trabajadores y un poco más a los contratistas que entregan toda la producción a las compañías norteamericanas”. De ahí su sarcasmo hacia la Mexican Explotation Company ―una de las primeras empresas controladoras de la producción―, al traducirla al español como “compañía de explotación de mexicanos” (de la Cabada en Fierros, 2001:27-28).

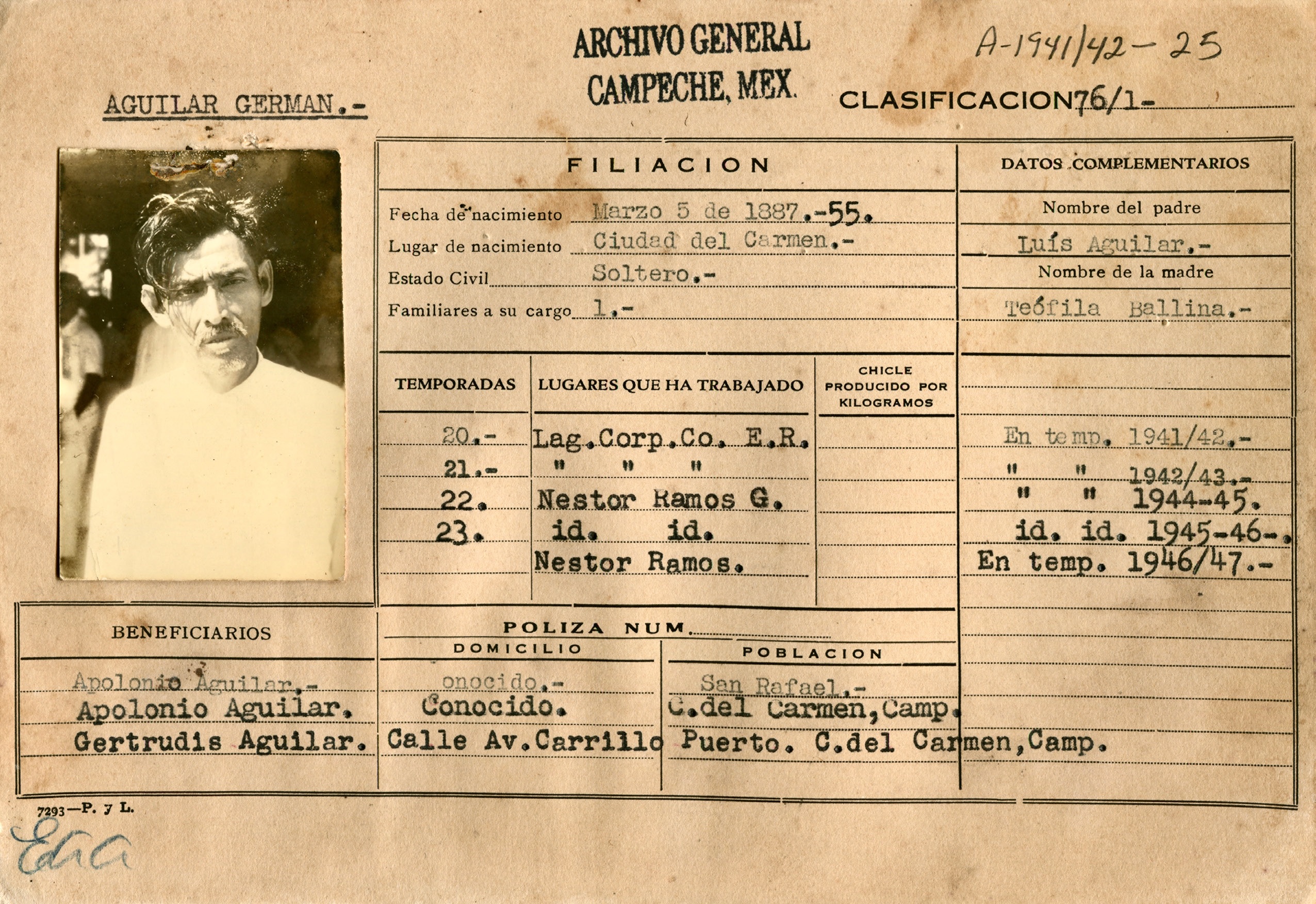

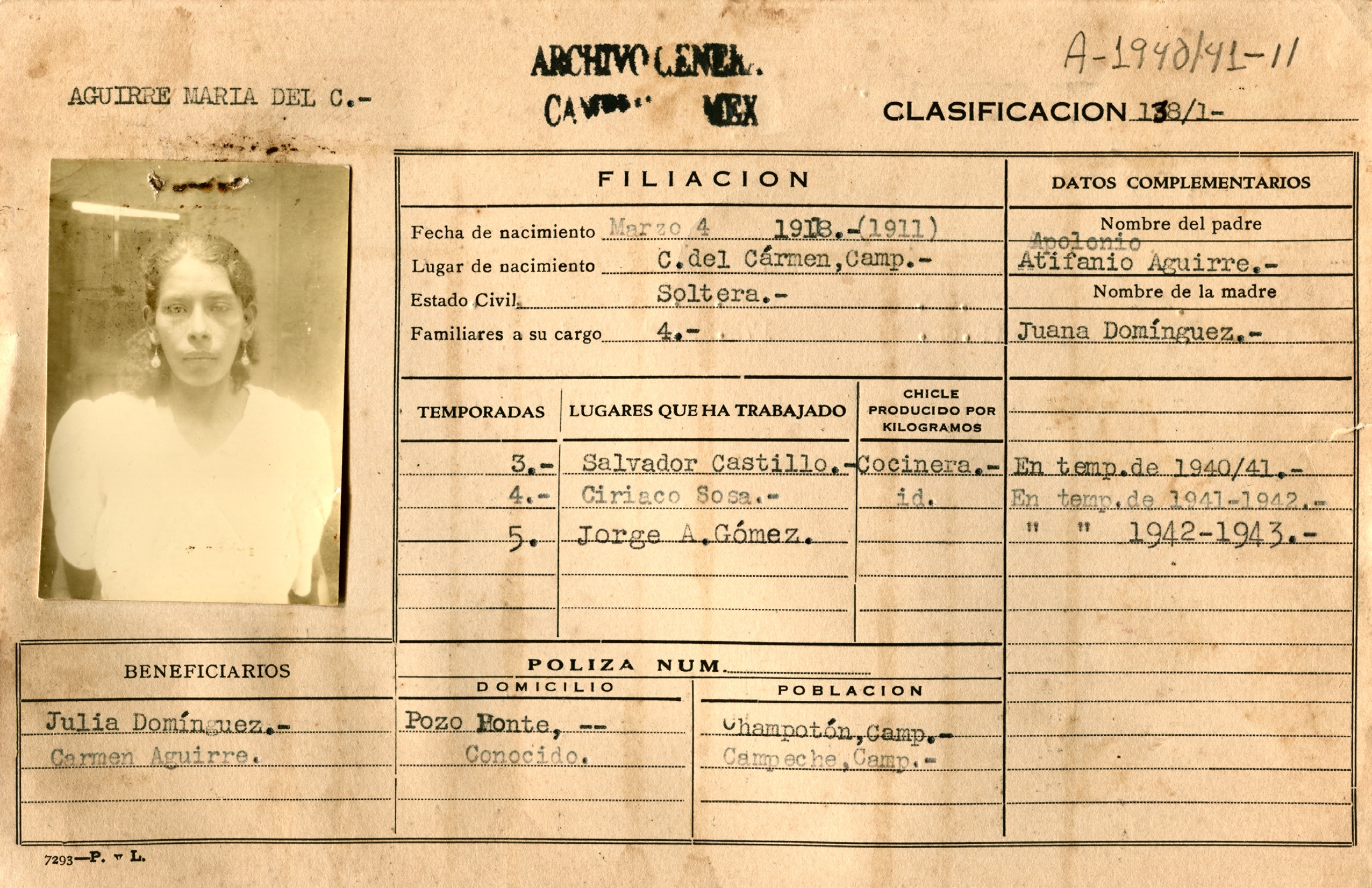

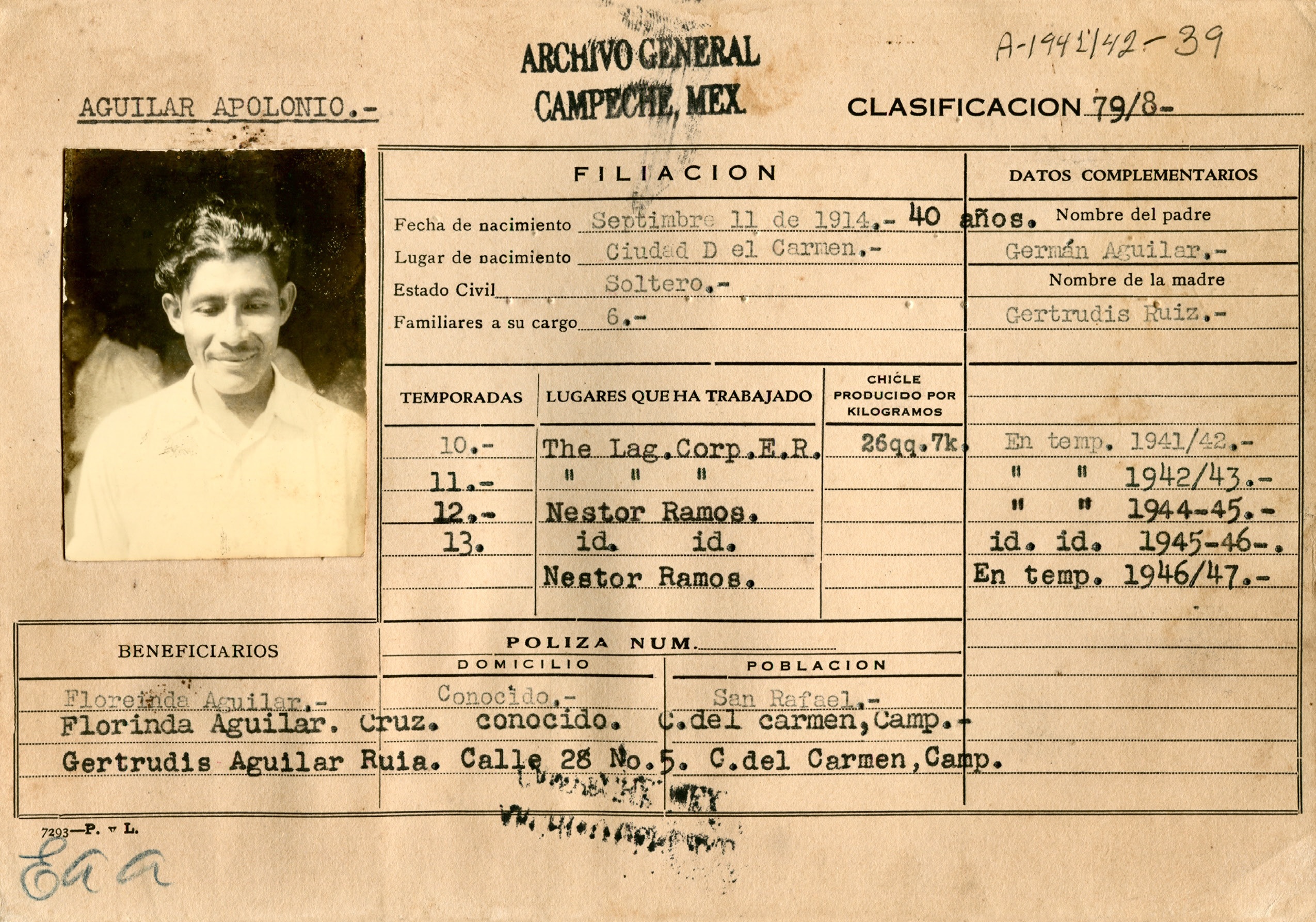

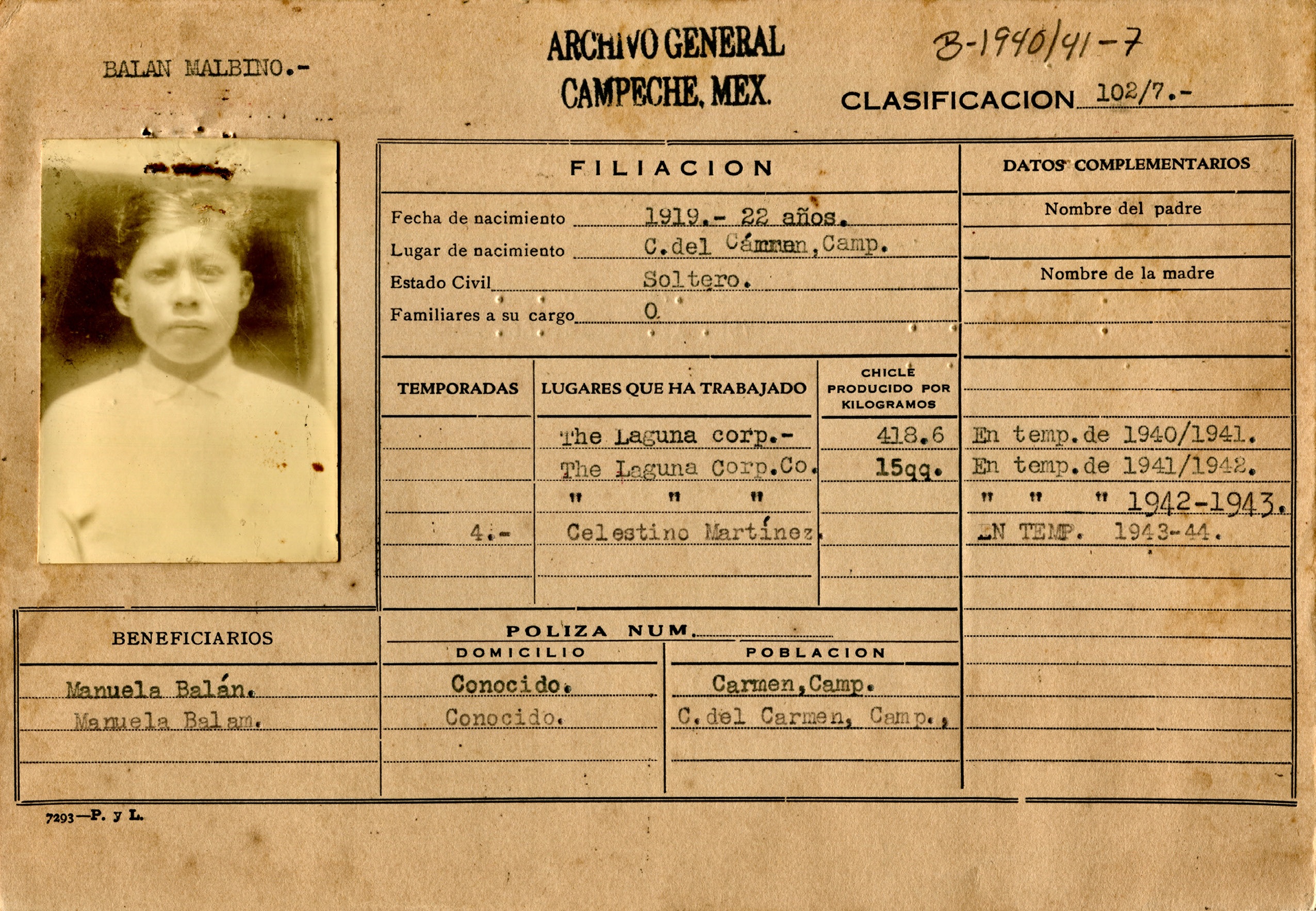

La situación cambió a fines de los años treinta, bajo el gobierno presidencial de Lázaro Cárdenas, al organizarse cooperativas y sindicatos chicleros que pugnaron por mejores condiciones laborales y económicas entre su base trabajadora (Dzib-Can, 2000:71), pero no es sino hasta 1941, durante la gubernatura de Héctor Pérez Martínez, cuando se crea un sindicato estatal que supervisa los beneficios entre sus agremiados: contratos, prestaciones, fondos de ahorro e indemnizaciones a los familiares por muerte del jornalero (Dzib-Can, 2000:75-76). Así, el nivel de la industria chiclera mejoró durante el mandato de Cárdenas y la gubernatura de Pérez Martínez, ya que estas administraciones coartaron los privilegios de los concesionarios al organizar jurídicamente a los peones de las regiones gomeras, todo “un proceso que culminaría con la expropiación de las tierras de la empresa The Laguna Corporation en 1947”, en la Laguna de Términos (Vadillo-López, 2001:360). Algo similar aconteció en la región chenera, por esta misma década:

La industria chiclera que tantas fortunas propició y que tantos quebrantos causó fue finalmente absorbida por fuentes oficiales en los años cuarenta que dejaron el chicle en manos de los sindicatos y cooperativas. Los contratistas particulares dejaron de trabajar y se dedicaron a otras actividades. Y los campos aéreos de Hopelchén, X Can Há y Xpuhil quedaron abandonados definitivamente como una cicatriz ya cerrada por donde antaño se derramaron sangre, salud, sudor y dinero. (Lara-Zavala, 2021:54-55)

Un período de auge para la producción de la resina fue el año de 1940: el 80% del chicle del orbe provenía de nuestro país, en especial del estado de Campeche, que en esa etapa aportó el 52% de la producción nacional (Vadillo-López, 1997:5). La producción fue decayendo gradualmente, y a fines de los cincuenta se percibió el fin del boom chiclero, aunque en la selva de Calakmul, entre 1968-1969, todavía 832 personas se afanaban para cocinar la resina y convertirla en goma de mascar (Acopa y Boege, 1999:123).

La temporada de sustracción del látex o sicté, como lo nombraron los mayas, abarcaba ocho meses de lluvias, de julio a febrero, tiempo en que los peones invadían los zapotales bajo condiciones de trabajo insalubres, jornadas que excedían las ocho horas, sueldos misérrimos y consumo obligatorio en las tiendas de raya. “Salíamos a picar nuestros árboles a las seis de la mañana ―recuerda Santiago Can, un ex chiclero entrevistado por Silvia Molina―. Era un infierno … Allí andábamos como los cortadores de caoba, con el agua a las rodillas, dentro de las nubes de mosquitos, respirando el aire húmedo, putrefacto, caliente…” (1996:115).

En su mayoría, los operarios de la selva eran hombres y mujeres analfabetas, gente pobre y proclive a las enfermedades ocasionadas por la miseria: disentería, tuberculosis, cirrosis, enfermedades venéreas, paludismo y malaria (Ponce-Jiménez, 1990:37). Otros riesgos provenían de ataques de felinos, serpientes, mosquitos y de la mosca “chiclera” ―causante de úlceras y desprendimientos de orejas, nariz y párpados―, así como de estados climatológicos tempestuosos, de caídas al picar los troncos y de diversiones que originaron pendencias, como los juegos de azar y el alcohol, ocios a los que recurrían los gomeros para olvidar su categoría de “desterrados en medio de la selva” (Beteta, 1937:46). Nadie estaba a salvo de tantos peligros, ratifica Beteta: “Indio, mestizo o blanco, la selva ataca por igual al chiclero” (1937:30). Buena parte de estos “peligros”, como veremos en la sección correspondiente, confeccionan las tramas de los relatos estudiados en este artículo.

La fuerza laboral chiclera estuvo integrada por indígenas mayas y campesinos mestizos de pueblos y rancherías de Campeche, a los que se sumaron inmigrantes de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatán. Estos grupos heterogéneos tuvieron que convivir con los colonos llegados de tierras del norte del país, una mezcolanza que, en muchas ocasiones, propició conflictos, desavenencias y delitos, ya que entre los chicleros se infiltraban prófugos de la ley.

En definitiva, basándose en datos, cifras e informes de gobierno, preciso es decir que la historiografía coincide en registrar que la explotación capitalista del látex no aportó cuantiosos beneficios al erario estatal ni a la mayoría de la sociedad campechana mediante la construcción de obras o servicios públicos. En cambio, las mayores ganancias se repartieron entre “las transnacionales estadounidenses que controlaban totalmente la industria del chicle, desde la posesión del suelo y la organización del trabajo en las selvas … hasta el procesamiento, distribución y consumo de la goma de mascar en el vecino país del norte” (Uc-Valencia, 2003:137).

Otros beneficiarios, a menor escala, fueron los productores y exportadores nacionales, asimismo el gobierno federal, a través de las recaudaciones de impuestos derivadas de la explotación de las riquezas del suelo selvático (Uc-Valencia, 2003:137-138). Ponce-Jiménez coincide con esta visión sobre el paupérrimo desarrollo de esta región del país al suscribir que “el trópico húmedo sólo jugó el papel de surtidor de materias primas… a la industria mundial, especialmente norteamericana, donde … surgieron fortunas a costa de la explotación y devastación de los hombres y bosques de los territorios sujetos al dominio imperial” (1990:5).

Ciudad del Carmen y la región de los Chenes, al noroeste de estado, son un par de ejemplos de los pocos beneficios que a Campeche trajo la depredación de la selva durante los años cuarenta. En la ciudad mentada, el municipio reparó varias obras como el Hospital Victoriano Nieves, el Parque Zaragoza y el palacio municipal; construyó el centro cultural para obreros y campesinos, y ayudó a ejidatarios: “Fue ese un año [1940] de gran prosperidad material para Ciudad del Carmen, muestra de la potencialidad de la riqueza chiclera y sus efectos en la vida regional” (Vadillo-López, 2001:282). Debido a la elevada explotación del chicle, la abundancia del maíz y la tala de maderas preciosas, los políticos y acaparadores denominaron a los Chenes como el “cuerno de la abundancia campechana”, mas el ciclo de esplendor no pudo consolidarse:

Hubo una riqueza material nunca antes vista y numerosas familias de Yucatán, Veracruz, Tabasco y otros puntos concurrieron en pos de este ilusorio emporio de riqueza [que acarrearía] la apertura de más expendios de licor y … prostitución, fenómenos sociales que dieron al traste con este espejismo. (Aranda-González, 1985:184-185)

Los apuntes centrados en el saqueo de la resina y los entornos infrahumanos de los chicleros en la selva campechana ponen de relieve el perfil histórico y socioeconómico que ha sido una constante en Hispanoamérica, como ha ensayado Carlos Fuentes: los hombres han sufrido explotaciones de los caciques locales y del imperialismo capitalista de Estados Unidos, además de ser eternamente aplastados por la fuerza de la naturaleza, quien, con el vigor de un protagonista, es “enemiga que traga, destruye voluntades, rebaja dignidades y conduce al aniquilamiento” (1998:10). No por nada, en la novela Caribal. El infierno verde (1954-1955), Rafael Bernal representa con realismo trágico a la selva tropical quintarroense y los destinos inexorables de los hombres que la pueblan:

Así es la selva chiclera, es la selva celosa de sus tesoros, es la selva asesina y fascinante. Miasmas que ahogan, aguas que se pudren en su inutilidad y que pudren los cuerpos y las almas de los hombres … Sí, así es la selva, dura y cruel, y así son los hombres que viven en ella, hombres muertos y podridos en vida, como las aguas estancadas y rojizas que se vierten lentamente a la bahía de Chetumal (2000:13-14).

La naturaleza selvática y humana en la narrativa hispanoamericana

Los contextos comentados en la sección precedente son parte del ciclo civilización contra barbarie de la novela, “un tema hispanoamericano tradicional” (Brushwood, 1984:77) que inicia en el XIX con Facundo (1845), del argentino Domingo F. Sarmiento, y continúa en el XX con La vorágine (1924), del colombiano José Eustasio Rivera, Don Segundo Sombra (1926), del argentino Ricardo Güiraldes, y Doña Bárbara (1929) y Canaima (1935), del venezolano Rómulo Gallegos, por citar algunos cimeros casos. Estas creaciones, llamadas también “novelas de la tierra”, dan vigor protagónico a zonas geográficas de América: la pampa, la selva o la llanura; además, integran en sus tramas a personajes colectivos, es decir, a grupos sociales representativos del medio ficcionado (Ainsa, 2010:7).

En la dicotomía civilización y barbarie se torna en simbolismo evidente el bautizo de personajes con ciertos atributos: “la barbarie de Doña Bárbara; la santa luz, el santo ardor del civilizador Santos Luzardo”, o cuando son configurados en simultáneo, por ejemplo, otorgándole al hombre civilizado destrezas del bárbaro (Anderson-Imbert, 1957:348). Para Anderson son narraciones colmadas de dramatismo, impresionismo, fuerza poética y violencia, escritas con un “lirismo de pesadilla, de fiebre, de espanto” (1957:344), en las que la naturaleza se impone en las conductas de los personajes, como en Doña Bárbara, pues “sobre un fondo de naturaleza implacable la acción destaca, románticamente, casi melodramáticamente, el esfuerzo heroico” (1957:348). La vorágine es vista por Brushwood como la “novela del hombre heroico y aventurero que es devorado por la naturaleza” (1984:53). Este crítico estima que el rol de la selva es fundamental en la novela hispanoamericana, y que “La vorágine es precursora de muchas novelas en lo que se refiere al reconocimiento del ambiente” (1984:55). Por su parte, Latcham considera en La vorágine que “la selva … desintegra al individuo con su imponente dominio verde, con sus animales ponzoñosos y acaba por meter la locura en la sangre” (1954:18).

Otro tanto ocurre en el plano mexicano con la novela Caribal. El infierno verde, de Bernal, perteneciente a la etapa hispanoamericana de civilización y barbarie (Torres, 2000:9). Los jóvenes protagonistas de Caribal, el doctor Ernesto Martínez y la maestra Issa Moreno, se trasladan del mundo “civilizado” a la selva de Chetumal y Belice, respectivamente, para ejercer con ilusión sus profesiones a expensas de desestabilizar a las mentes ofuscadas y a las esferas de poder que se benefician del miedo y el primitivismo de los locales. El joven encarna la ciencia que curará a los chicleros; Issa, el conocimiento que educará a la población negra; ambos representan los deseos de dominar la ignorancia y la indolencia de su medio: el doctor lucha contra la superstición, contra el cacique Pardiñas y sus servidores, que se aprovechan del atraso; la profesora, contra los blancos racistas, que no desean que cambien las cosas en provecho colectivo. Ernesto siente que su misión es “civilizar la selva, hacerla amable para la vida del hombre” (Bernal, 2000:29).

La narración de Bernal es despiadada como sus personajes antagónicos; muestra, como en un desvarío afiebrado, a la selva que envilece y acumula asco y horror en el interior de esos hombres que hierven en las pailas al “demonio blanco”, y que almacenan odio contra todas sus criaturas, incluyendo a esos otros “hombres que tratan de esclavizar a los otros hombres, que tratan de robarles hasta su sangre” (2000:97). Además, en el entramado del autor mexicano se refieren supersticiones, mitos y prácticas de magia, así como costumbres y credos ancestrales que han modelado la idiosincrasia de los pobladores peninsulares. Al decir de Torres, Caribal evidencia en su argumento un múltiple alegato: “contra la selva que corrompe a los hombres que se atreven a sacar la riqueza de sus entrañas [contra] la explotación y los padecimientos de los caucheros, pero también [es] memoria de las antiguas creencias y [narración] que desnuda a la más sucia condición humana” (2000:10-11).

En Caribal la representación del chiclero se carga de atributos feroces, y son expresados tanto por el narrador como por los protagonistas. La voz narrativa describe a dos de ellos: “Era un hombre de unos cuarenta años, duro, reseco, de mirada fría y brutal, con una horrible cicatriz que le cruzaba la cara”; el otro es “de manos temblorosas, ropa sucia y desgarrada y con los cartílagos de las orejas y de las narices destruidos por la mosca de chicle, lo cual le daba un aspecto repugnante de muerto que se está pudriendo lentamente” (Bernal, 2000:26). Dalia, la hija del cacique, se lo advierte a Ernesto: “Son gente brutal, que no conoce más ley que la de la fuerza, que no tiene otro dios que el dinero, o el chicle, que es símbolo de dinero para ellos. Todos son escapados de presidios, asesinos prófugos, lo peor, la hez de las ciudades” (2000:105).

Las pugnas político-sociales latinoamericanas por sacudirse las añejas estructuras coloniales y la antigua dominación española, piensa Carlos Fuentes, se resolvieron en la novela en un naturalismo “más cercano al documento de protesta que a la verdadera creación”. Esta “tendencia documental y naturalista” (1998:11) encuentra también cobijo en la ficción breve de la primera mitad del siglo XX, que se ha publicado bajo la óptica de dos propensiones narrativas: el naturalismo y el criollismo. El primero, lo entiendo con Menton, deriva de la manifestación del “hombre taimado y cruel … que, a fuerza de vivir en la soledad y frente a la hostilidad de la naturaleza, se ha convertido en el ejemplo clásico del hombre bestia de Zola”, sin reparos en sus actos delictivos (1980:127).

Las narraciones en ambientes agrestes y rurales, y la manera de configurar con metáforas y símiles animalescos, tanto al hombre como a la mujer, contribuyen a reforzar la deshumanización de los personajes (Menton, 1980:127). Por otro lado, el criollismo es, como bien enuncia Montenegro, un término complejo: “un concepto histórico, un fenómeno social y una modalidad literaria” (1956:51). De esta tendencia americana tomo en cuenta no esa vena en la que el escritor “siente palpitar una simpatía recóndita, un amor apasionado por su tierra y por su gente” (Montenegro, 1956:58), sino las temáticas literarias que giran en torno a la “fatalidad absorbente y trágica” (Uslar-Pietri, 1956:74); a “la derrota del hombre ante la barbarie de la naturaleza tropical”; las enfermedades y el alcoholismo de la gente; el antimperialismo o la airada protesta contra las compañías extranjeras estafadoras de la mano de obra local, y la preocupación por “interpretar las condiciones políticas, económicas y sociales” del propio país o de la región (Menton,1980:212,283,303).

Un prototipo de autor que aglutina rasgos de las corrientes naturalista y criollista es el uruguayo Horacio Quiroga: en varios de sus cuentos trata la índole humana repartida en una doble problematización: por un lado, el hombre frente a la selva virgen y la inmisericorde naturaleza; por el otro, “el hombre frente al hombre … los explotados obrajeros de Misiones [vistos como] mezquinas criaturas” (Flores, 1981:272). Sus cuentos de monte son historias “del hombre convertido en ser primitivo en el torbellino de las fuerzas naturales … el drama humano en lo grandioso e inexorable de la Naturaleza” (Lazo, 1986:XXI-XXII), apreciación con la que coincide Anderson: “La acción de gran parte de sus cuentos transcurre en medio de la naturaleza bárbara [y sus protagonistas] suelen aparecer deshechos por las fuerzas naturales” (1957:302). Así, en narraciones como las de Quiroga la naturaleza ha dejado de ser un mero decorado para recibir el tratamiento de héroe verdadero (Flores, 1981:272).

Para Montenegro uno de los hilos conductores que articula las obras de Gallegos, Rivera y Quiroga son las descripciones geográficas americanas hechas con “fervor pánico”; los tres prosistas sienten “la embriaguez del trópico, recargan … los tintes terroríficos de la selva y la sabana, y parecen sentir el goce sádico de pintar al hombre en toda la brutalidad de sus instintos” (1956:57), elementos que también destilan los cuentos de los autores campechanos, como se verá en el siguiente apartado.

Practicantes del cuento naturalista en México son ―de acuerdo con Leal― Mariano Azuela, Federico Gamboa y Marcelino Dávalos; este último es de particular interés por sus cuentos del libro ¡Carne de cañón! (1915), ubicados en el Territorio de Quintana Roo, durante el porfiriato. Por ejemplo, en “La tarea”, el narrador personaje describe el violento castigo a uno de sus compañeros reos que ha dejado de abrir brecha en un camino; la reprimenda consiste en que los demás presidiarios le dan planazos en la espalda con el machete, hasta que lo dejan con la boca espumante, “como bestia acosada, sin conservar otra cosa de humano, como no fuera su desgracia”, mientras el teniente ríe como Satanás. El cierre sugiere que, ante tanta sinrazón y abusos, “el clima del Territorio oxida las espiguillas… y ennegrece las conciencias” (Dávalos, 1915:21) de quienes se ensañan con los desamparados, tal como sucede en otros cuentos de Dávalos.

Los autores naturalistas reflejan en sus obras ciertas singularidades de la sociedad mexicana de la época, se ocupan de las víctimas y exponen las miserias y los hechos tal como los encuentran, narrándolos con “enérgica protesta social” (Leal, 1990:76-78). Para Navarro, los escritores hispanoamericanos que figuran como “naturalistas” son, en su mayoría, “realistas que se atreven a tratar temas sociales más o menos escabrosos”, con tendencia a crear “tipos y situaciones, en atención a las demostraciones sociales que se buscan” (1992:27).

Las líneas temáticas de contenido sociopolítico se encuentran por igual en cuentos mexicanos escritos entre los años treinta y cuarenta, como los de corte indigenista o rural, practicados por José Revueltas, José Mancisidor, Juan de la Cabada ―autor que trataré en el próximo segmento― y otros fabuladores de la generación literaria conocida como “segunda oleada de la Revolución” (Curiel, Glantz y Guzmán, 1984:10). Jiménez-Rueda señala que esta literatura de alcance revolucionario es de sentido neo-realista al dedicarse “a la explotación de temas campesinos y obreros” y penetrar “a los bajos fondos de la vida de la ciudad. Es una literatura de exaltación del proletario frente a las clases privilegiadas” (1953:302-303).

La breve revisión que he plasmado sobre las tendencias narrativas hispanoamericanas de la primera mitad del XX me lleva a considerar que ―por sus temáticas, argumentos, espacios inhóspitos, protagonistas y enfoques sociales― ciertas novelas e historias cortas dialogan y dejan sentir su influjo en los cuentistas campechanos que se ocuparon del existir en los hatos y las bárbaras circunstancias de los chicleros de la región.1

Ahora bien, antes de ocuparme de los relatos sobre chicleros estimo pertinente una observación sobre la literatura campechana: la notable ausencia de personajes cortadores de palo de tinte. Esta ocupación, como he desglosado en acápites anteriores, tuvo su auge entre los siglos XVII y XIX. Sin embargo, en mis registros no existen ficciones publicadas ―ni de autores campechanos ni de otras entidades― sobre estos trabajadores que ejercieron su fuerza en los humedales y en los ríos de la región para desplazar los maderos tintóreos. El palo de Campeche no tuvo su novelista, como sí lo tuvo el chicle con Rafael Bernal, por citar un ilustre ejemplo. Hecha esta aclaración, me concentro en los protagonistas de este texto.

Animalización y avasallamiento del chiclero en la narrativa breve campechana: Vallado Berrón, Santella, Cabada, Escalante Escalante

Disímiles contextos circundaron las labores de los chicleros: provenían de sectores vulnerables, vivían en la deuda permanente, sin acceso a la educación, expuestos a la desnutrición y a las enfermedades tropicales; fueron maltratados por el voraz ambiente, pero también por contratistas y negociantes poderosos, tan codiciosos como la selva misma; sus presencias causaban repeluzno entre la pacífica población que, a veces rayando lo hiperbólico y el clasismo, les endilgó apelativos denigrantes: borrachos, conflictivos y desalmados.

En las comunidades sureñas se les reconocía por sus llamativas vestimentas, por sus conductas desafiantes y sus miradas lúbricas y ansiosas. Un cronista describe a los chicleros en Ciudad del Carmen: “daba pena verlos caminar con sus orejas y narices carcomidas por la llamada mosca chiclera, manchada su piel por el vitiligo, el rodador y el tábano … con sus pantalones anchos y sus camisas chillonas, sombrero texano con alas descomunales” (Sierra, 1998:190). Un hecho innegable es que el dinero circulaba en los pueblos que acogían a los chicleros, quienes eran vistos como personajes audaces que sobrevivían a la selva y como agentes de riqueza (Sierra, 1998:189).

Un sentimiento dicotómico experimentaba la ciudadanía del Carmen al recibir, en tiempo de secas, a la chiclerada. Acudo nuevamente a Sierra: “La sociedad los admiraba y los temía; los comerciantes los explotaban en el ruido del fandango y la embriaguez … Con buen dinero, circulaban por las calles de la ciudad activando el comercio” (1998:190). Más tarde, agotados sus recursos, trabajaban como jornaleros mientras esperaban las lluvias, para volver a ser “enganchados” e internarse en la selva para la extracción.

Entre los carmelitas privilegiados, se equiparaba a un botarate con un chiclero: “los chicleros se ponían a comprar, compraban cosas sin fijarse, compraban aunque no les fuera útil, ellos compraban y en un momento acababan el dinero” (Vadillo-López, 2001:296). Otro testigo de los gomeros en la ciudad relató en entrevista que, apenas enganchados, “cogían su dinero [y lo] gastaban en bailes de zapateo [y] en pura cantina [los] chicleros … nunca llegaron a tener nada los pobres” (Vadillo-López, 2001:325). En suma, en Ciudad del Carmen, “tanto las familias dominantes como los isleños del común veían a los chicleros como extraños, diferentes, los extranjeros que sin hablar inglés gastaban su plata pero que eran violentos, indeseables y peligrosos” (Vadillo-López, 2001:322). Así, los espacios para la diversión marcaban claramente los territorios sociales: las familias burguesas de la isla, modelos de decencia y civilización, bailaban en el Casino; mientras que los caucheros, representantes de costumbres salvajes, zapateaban en los toldos, se emborrachaban y protagonizaban escándalos.

Juan de la Cabada rememora la percepción, teñida de trazos literarios, de los chicleros durante su infancia:

Cuando niño, los chicleros que venían del monte con un machete en la cintura nos parecían ogros. Se trataba de la “bajada de los chicleros” que alimentaban el comercio de los pueblos. Cuando los chicleros llegaban, se encontraban con que eran esperados a las puertas de cada tienda … El chiclero tendría ocho meses de estar en la selva y vendría deseándolo todo; una mujer, un poco de parranda, de alcohol, hasta un poco de helado … Dejaban toda la ropa sucia y se iban a la primera cantina. No era extraño oírlos gritar: “Acá hay mucho dinero, copas para todos” … Es el chiclero un personaje legendario, hombre extraño que durante la época más seca del año, con un machete a la cintura, otorga un aire pintoresco a la ciudad. A los chamacos nos quedaba siempre esa visión del chicle y del chiclero. (Cabada en Fierros, 2001:28-29)2

Esta arisca imagen de los gomeros también es repasada por Lara-Zavala en su crónica de las tierras cheneras:

Era común que hubiera constantes pleitos y luchas a machete en donde era muy fácil que uno de los contendientes perdiera la vida. Famosos por su carácter agresivo y sanguinario eran los tuxpeños que muchas veces llevaban deudas de tres o cuatro vidas en su haber. Cuando regresaban del monte esos hombres que habían estado expuestos durante meses a las inclemencias del tiempo y a una vida dura y de fatigoso trabajo se corrían unas parrandas que duraban días y que muchas veces terminaban en riñas mortales. (2021:49)

Los resineros, embrutecidos por la selva tropical, por los escenarios laborales y por sus explotadores, causaron la admiración de cuatro autores campechanos que propagaron, en distintas fechas y medios de comunicación, cuentos realistas con esta tematización. A continuación, enumero las historias por el orden cronológico en que vieron la luz pública, no sin antes aportar los datos de sus autores: Fausto Vallado-Berrón (1925-1973) se tituló como licenciado en Derecho. En Campeche dirigió la revista Mar (1947-1948), y fue corresponsal de El Nacional (1947) y de Novedades (1948). “Autor de artículos, editoriales, poemas, leyendas, cuentos, reportajes, para publicaciones regionales” (Sierra, 1997:296-297); cursó un doctorado en la UNAM, laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicó obras jurídicas; es autor de un solo libro de ficción narrativa: Nueve cuentos y un preámbulo (1952), de donde “Josefina”, el texto que he elegido para este análisis, forma parte. Joaquín Santella (¿?-2010) fue maestro rural; su creación se publicó en revistas y en ediciones colectivas de Ciudad del Carmen; “dirigió la revista Senda Universitaria que circuló entre 1968 y 1974” (Álvarez, 2003:961-962). Su relato “La montaña maldita” se da a conocer mediante fragmentos en un par de números de Senda Universitaria, revista de la Universidad del Carmen, en noviembre y diciembre de 1970, y en julio de 1971. Juan de la Cabada (1899-1986) fue un escritor señalado por su literatura socialmente comprometida y su militancia ideológica de izquierda; entre cuentos y guiones cinematográficos publicó una veintena de libros; “Aquella noche” se publica por primera vez en la revista Xilote, periodo 1974-1975, y es recopilado en su libro de cuentos Corto circuito (1982). Enrique Escalante Escalante (1930-2003) cursó Derecho y participó en la vida política y cultural de la entidad; escribió un par de textos narrativos de ficción y, por lo menos, un monólogo; “Allá en la Montaña” se incluye en el libro colectivo Escritores campechanos contemporáneos (1978), y se reproduce en El silencio cambia de voz. Antología Literaria Contemporánea de Campeche (1996).

Ninguno de nuestros autores fue resinero o descendiente directo de algún practicante del oficio. Sus experiencias sobre el tema provienen de la documentación, la transmisión oral y la convivencia personal con los chicleros en los campamentos. Estos escritores son ―como escribe Vadillo-López en su investigación―: “intelectuales urbanos, mestizos y regionalistas, provenientes de sectores medios de las ciudades de Campeche y Carmen” que se dan a la tarea de narrar y denunciar en sus textos “la lacerante realidad de los chicleros” (1997:7).

Los cuatro cuentos se vinculan por situar sus historias en zonas rurales y selváticas del estado de Campeche, como especificaré al examinar las particularidades de cada texto. A pesar del marco geográfico, en el plano de la expresión de estos discursos narrativos noto la casi ausencia de vínculos semióticos o “marcas” con la región, como la incorporación de expresiones lingüísticas regionales a nivel léxico, fonético o semántico. Los dos vocablos regionales más socorridos son “montaña” y “champa” o “champón”; el primero aparece inserto en los títulos de dos de los cuentos, ya que en el habla popular del sureste mexicano equivale a selva o monte; el otro, significa casucha. Sin embargo, los relatos se articulan como literatura regional en función de la temática chiclera y de la sustancia del contenido, como son: la “referencialidad” a hechos, la configuración de personas típicas, las relaciones sociales de dominio, las costumbres y los fenómenos atmosféricos característicos de la región (Prada, 2001:90-91).

Otro elemento prevaleciente en los cuentos de Vallado, Santella, Cabada y Escalante es la exacerbación de la sexualidad, herencia de la perspectiva naturalista. La preeminencia del instinto animal en los aislados personajes es parte de la estilística de Zola, tan atenta a “la vigorosa comprensión de lo sexual” y aficionada “a escarbar en el hervor del sexo” (Latcham, 1954:8,12). Esta animalidad es, además, leitmotiv de las intrigas, como diagnostica el relator de “Josefina” sobre esos hombres “cuya insatisfacción sexual por la falta de hembras les lleva a un peligroso desequilibrio mental” (Vallado-Berrón, 1952:36), carencia que los impele, ineluctablemente, hacia una truculenta concupiscencia y a la crueldad. Así, la proposición del narrador de Vallado es uno de los ejes temáticos que vertebran las historias de los otros cuentistas. Un chiclero de los Chenes testimonia la problematicidad ficcional aludida:

La ley de la montaña imperaba, la ley del oeste … en donde quiera que haya muchos hombres y una o dos mujeres hay problemas, un lugar sin mujeres es terrible … Entre los chicleros rara vez se daban problemas por celos de trabajo o por una muchacha, pero había casos que se mataban … En el monte, aunque la mujer esté negra las ves como una paloma, si no hay otra y es la única entre 20, 30 hombres… se llegaban hasta a matar, allá había salvajismo… había machete, pistolas, todos traían por eso no convenía llevar a su mujer. (Ponce-Jiménez, 1990:54,56)

No obstante, no toda la realidad chiclera fue tremendista o torcida hacia un solo extremo; se reconocen también testimonios orales de cocineras que afirmaron haber sido respetadas por los hombres de los campamentos de la Laguna de Términos, “una imagen que se contrapone a la mitología literaria que nos habla de mujeres colocadas en el centro de las pasiones de los chicleros” (Vadillo-López, 2001:233). A este argumento aduzco que la poética del cuento, como narración breve y contundente, es mostrar una fracción de realidad problemática sugestiva para los lectores, y la de las bajas pasiones en la espesura ha sido siempre una veta dramática y atrayente para la ávida curiosidad y la imaginación que urde historias sobre las sinuosidades humanas. En este punto, los autores campechanos confeccionaron sus ficciones con el mismo afán estético de los escritores realistas mexicanos, quienes “mezclaron a su realismo aquellos rasgos naturalistas que les parecieron una innovación aceptable” (Navarro, 1992:27).

El instinto sexual es casi siempre generador de arrebatos y criminalidad entre el conglomerado chiclero, pero en la creencia maya, la violencia se justifica y explica porque es originada por un espíritu de la selva, Juan Totlín, que actúa en contra de sus devastadores. En el mito “Juan del Monte” se habla de él como de un trasgo vengador que obliga a los chicleros a matarse “los unos a los otros. Por arte de magia ejerce influencia en nuestros cerebros y por cosas sin importancia nos quitamos la vida. Todos los años la extracción del chicle tiene sus víctimas” (Medina, 1975:101). Así, la saña y las disputas entre los chicleros se deben, según la mitología maya, al “castigo por robar la leche blanca del árbol del chicozapote; por lo tanto, la muerte es el resultado de atentar contra la naturaleza … la ruptura de la unidad entre el hombre y la selva” (Vadillo-López, 1997:8). Por eso, el anciano ex chiclero maya confiesa con desconsuelo al rememorar su pasado: “Durante toda mi vida herí sin piedad los árboles amigos y sus lágrimas las vendí al contratista. ¿Qué tengo ahora? El cuerpo roído. Vea mis orejas. Mi dinero lo gasté en el vicio” (Medina, 1975:102).

Un último señalamiento sobre las ficciones examinadas en este texto: en sus entramados, la naturaleza no se dibuja con matices idílicos o paradisiacos, como fue usual en las prosas del romanticismo latinoamericano; más bien, se asemejan a las novelas de la tierra en el sentido de que “la naturaleza que se describe está poblada de insectos, asolada por enfermedades y lluvias torrenciales y en sus páginas se invent[a] en forma minuciosa y documentada la realidad política, económica y social del continente” (Ainsa, 2010:8).

Entre los cuentos elegidos, “Josefina” es el que menos protagonismo presta a los chicleros, incluso estos afloran hasta la última secuencia del relato. El texto es narrado, de principio a fin, por una voz omnisciente que no renuncia a la posesión de la palabra ni a los ímpetus descriptivos, cualidades propias del realismo decimonónico. El argumento de “Josefina” descuella el tópico civilización contra barbarie. El progreso se representa en la pareja Josefina y Antonio, jóvenes contrayentes de la capital campechana, que ilusionados viajan en ferrocarril al sur de la entidad, a Candelaria ― “ruta prometedora de las nuevas poblaciones del interior del Estado de Campeche” (Vallado-Berrón, 1952:34) ― para establecer su hogar y “conquistar”, junto a colonos y pequeños propietarios, a la “selva hostil”, que es “una fuente más de riqueza en la entraña misma del territorio campechano” (Vallado-Berrón, 1952:35). Josefina proviene de una familia modesta afincada en San Román, barrio de marineros; Antonio pertenece a un linaje adinerado, ha estudiado una carrera y posee un terreno junto al río Candelaria, donde piensa ordenar un rancho y “un aserradero y muchos bienes más, sin que la más leve duda cruzara por su mente respecto a la realización de sus ambiciones” (Vallado-Berrón, 1952:35).

De este modo, Antonio pretende domesticar a la feral naturaleza, y sus sueños de porvenir pretenden abrirse paso entre la bárbara selva plagada de animales peligrosos, de frialdad nocturna y de un sol inclemente, de calenturas palúdicas, de “una lobreguez inquietante de noche eterna [que cubre] de negrura las sendas, las charcas y los pantanos que tapizan el terreno envueltos por la lujuriosa vegetación tropical, que aprisiona en su seno, destruyéndolo, cuanto el hombre edifica y cultiva” (Vallado-Berrón,1952:34); en resumen, en esa porción del mundo fermentan las pulsiones tanáticas, “un verdadero antro de tortura, semejante tan sólo al más espantable rincón dantesco” (Vallado-Berrón, 1952:39). A esta adversa espacialidad se une la primitiva creencia de los campesinos, que ven en la neblina matutina la materialización del “espíritu maléfico del paludismo” (1952:35).

Pero ningún óbice atenta más contra la razón como el instinto animal que trastorna la hombría, al descubrir a una joven por esas desoladas latitudes. La “lujuriosa vegetación tropical” enmaraña las pasiones y los deseos de Rafael, íntimo de Antonio, quien aprovecha las ausencias del amigo para someter y violar a Josefina. Para no crear problemas a su marido, Josefina pacta con Rafael, pero el traidor no se marcha del poblado y continúa arrastrando a la dama al adulterio. Roído por las sospechas, el esposo planea la vuelta antes de tiempo, sorprende a los amantes y asesina a machetazos al rival. Ella explica a Antonio los forzamientos padecidos, y ambos huyen de Candelaria para esconderse en la espesura y navegar de noche por el río. Tiempo después se asientan en el corazón de la “montaña”, cerca de un hato chiclero, y, como en fusión con el ríspido medio circundante, reaparece en ellos la fogosidad, la “posesión mutua, furiosa, acicateada por la lucha tenaz contra un ambiente adverso, que les hacía temer que cada abrazo fuese el último” (Vallado-Berrón, 1952: 39). Pero el hado trágico de la jungla recae sobre sus cuerpos y son, una vez más, víctimas de la libido salvaje, ahora del capataz y los seis chicleros vecinos.

El cuadro de los sujetos que delinea la voz narrativa encaja con la del hombre inconsciente, encadenado al desenfreno y al determinismo. Eran:

gentes que vivían la mayoría de ellas al margen de la ley, prófugos de la justicia, reos de delitos que iban desde el homicidio a la violación y del robo al asalto, mil veces más peligrosos que los audaces colonos de los pueblos comarcanos, bestializados por la selva, poseídos de esa sicosis que hace al hombre dejar de serlo y que se apodera aún de las personas cultivadas en ambientes de alta espiritualidad, volviéndolos esclavos de sus más primarios instintos. Todos ellos padecían … la peligrosa nostalgia del chiclero que al arribar a las poblaciones le hace reñir, embriagarse, prostituirse, con un ímpetu pasional tan poderoso que se torna incontenible para todas las barreras. (Vallado-Berrón, 1952:39)

Esta descripción se corresponde a la que Todorov elabora al plantear que “los bárbaros … transgreden las leyes más fundamentales de la vida común [y] marcan una auténtica ruptura entre ellos y los demás hombres” (2008:31). Por eso, no extraña que “la falta de hembras” y el alcohol instigue a los depredadores a embestir la choza de la pareja. Para los salteadores hay que poseer a la mujer con brutalidad, “como la selva enseña a querer las cosas … repudiando su civilizada pasividad de objeto de lujo y de placer … enfrentando su rebeldía al macho codicioso que debe emplear todo su vigor físico para domeñarla” (Vallado-Berrón, 1952: 39-40). Antonio es asesinado y Josefina ultrajada por las “aves de rapiña” (Vallado-Berrón, 1952:40). Más tarde, la mujer es recogida por un barquero que la traslada a su “champa” y la atiende “al precio de su carne magullada y vencida” (Vallado-Berrón, 1952:40); al poco, la mujer sucumbe por el paludismo.

En “Josefina” se advierten vislumbres del naturalismo y criollismo. No basta la buena voluntad civilizadora de los vehementes protagonistas de la narración, que pronto entienden que el espíritu destructor de la selva arrasa todo progreso y arranca a los chicleros su perfil racional; estos elementos conforman el abanico de temas sórdidos que los naturalistas elegían para exhibir la degradación humana (Menton, 1980:107). A la ferocidad del sujeto explorada en la inclinación naturalista se adiciona el carácter de la narrativa criolla; ésta muestra a las dignas intenciones engullidas por la vorágine y acude a la pasión y a la fatalidad, a la muerte violenta, al encarnizamiento, a “una literatura pesimista y casi siempre … trágica” (Uslar-Pietri, 1956:74). Justamente, esta es la visión que Vallado-Berrón enarbola en su relato.

Asimismo, en “La montaña maldita” se entrelaza la corriente naturalista y su método escritural con rasgos de criollismo, sobre todo cuando exhibe a la inflexible naturaleza, las condiciones infrahumanas de los chicleros y concibe una palmaria denuncia de los saqueadores, especialmente contra “el gringo rubio [que] era el explotador, dueño de mucho dinero y preferido en canongías [sic] por los gobernantes nacionales, pero eso era todo. Con su dinero hacían más dinero” (Santella,1970b: 10). En este sentido, la narración de Santella se desliza entre opresores y oprimidos, y coincide con el espíritu de Canaima: en “esta novela sobre la lucha entre Civilización y Barbarie” Rómulo Gallegos, “el escritor regionalista” expone, con “la fuerza de la palabra escrita”, el conflicto de los “poderosos armados de leyes coloniales [y] contratos transnacionales” (Fuentes, 1990:117-118).

Morelle explica que las historias naturalistas son verdaderas porque han sido sacadas de documentos, notas y hechos auténticos, y se nutren “de recuerdos personales, de conversaciones, de elementos autobiográficos o familiares” (1976:340), proceso semejante al usado por Santella en su relato; lo ratifica el escritor paliceño Radamés Novelo-Zavala en una declaración sobre creadores campechanos: los “datos (de ˈLa montaña malditaˈ) fueron captados directamente por el autor, ya que tuvo la suerte de convivir con los chicleros y conoció las costumbres de poblados como Mamantel y Pital, cuando estuvo por esos lares como maestro rural” (1984:8-B). También en un artículo periodístico, Daniel Cantarell ubica el texto en los años treinta o cuarenta del siglo XX, en la región de Candelaria. “La montaña maldita” es “una argumentación costumbrista, con escenificaciones y hechos reales … Don Joaquín llegó a los campos chicleros por cuestiones de servicio: era profesor rural y esto fue motivo para que se introdujera, con mayor precisión, a todo ese mundo del trópico que le inspiró también la fantasía de sus personajes” (1987:8).

En la fragmentada fabulación de “La montaña maldita”, el narrador omnisciente se ocupa de la relación entre María Luisa, la cocinera, y Marcial, joven visitador de las posesiones chicleras que organiza a los gomeros para rebelarse contra los amos, porque “le dolía ver la vida casi animal de los chicleros, sabía que un día tendría que hacer algo [y para eso tenía cerca de él a] María Luisa, flaca del cuerpo pero con una decisión que compensaba el ánimo” (Santella, 1971b:13).

En consonancia con la desbordante selva donde se desenvuelve la anécdota, el narrante aquilata los apetitos carnales de la pareja, que se mimetizan con el exterior al explotar bajo: “Noches de pasión desbordante, de lujuria casi salvaje, de deseos insatisfechos, de juramentos y pasiones y besos y mentiras” (Santella, 1971b:13); es la efusión humana que en la orientación criollista corre en paralelo “a la intensidad de la captación de la naturaleza” (Burgos, 1998:36).

La focalización social del relator se concentra en las víctimas que interactúan en la selva para arrancarle sus riquezas y entregárselas al usurpador y victimario dueño de las tierras. El trabajador es mostrado como un ser diezmado por las enfermedades, un animalizado y mísero ser aplastado por la “noche de la selva [que] tiene el alma negra y profunda como el abismo”, una criatura que “alza la mirada al cielo como interrogando en esperanzada súplica, casi siempre inútil” (Santella, 1970b:10). Además, el calor eterno “cocina las entrañas del chiclero y lo transforma en desesperado y salvaje de deseos. Es ansia. Es metamorfosis de espanto y pequeñez. Casi irracional el chiclero se vuelve un producto más de la selva, una alimaña más entre las muchas que produce” (Santella, 1970b:10). En “La montaña maldita” el chiclero es representado como un bruto inconsciente; por eso, a la menor provocación eclosionan sus instintos de violencia detonados por el alcohol, como sucede en un baile en el campamento: “Fue entonces al filo de la madrugada cuando el aguardiente había ya hecho su efecto y los machetes salieron a relucir tajando con su afilado acero la oscuridad de la noche” (Santella, 1971b:13).

Igualmente, el oficio convierte al chiclero en un nómada, porque, como analiza Vadillo-López, “tiene como primer rasgo cultural la trashumancia, un constante errar de campamento en campamento, en función del agotamiento de las manchas de los bosques de chicozapotes” (2001:211); así, cada nueva temporada se transporta en caravana para montar su refugio cerca de los zapotales. Lo describe el narrador de Santella en el fragmento subtitulado “La marcha”:

Tramos y más tramos de vereda que el chiclero tiene que dibujar de nuevo sobre la tierra barrosa, cuarteada y tórrida, fundida por el quemante sol de mayo en el trópico y transportar por ella a sus hijos, a sus mujeres, a sus gallinas, a sus pobres y escasos enseres caseros, a los indispensables perros famélicos, todo, hacia el nuevo campamento donde la cuadrilla pernoctará en espera de las lluvias, cerca de los árboles para picar … Mil pisadas al unísono ―de hombres y bestias― rítmicamente marcan la marcha. (Santella, 1970a:10)

Es como si el chiclero esperanzado buscara en su trashumancia la tierra histórica, una tierra de “promisión”, pero “la utopía no se ha cumplido ―sigo a Fuentes― y no se ha cumplido porque ha sido violada por el crimen, por la violencia impune [por] la violencia histórica. De allí el carácter inacabado de la historia” (1990:106).

Los causantes de esa violencia humana son exhibidos en el relato de Santella; son los tiranuelos, como los denomina Fuentes, las fuerzas del salvajismo que procuran un espacio injusto y bárbaro, bañado en sangre (1990:109), las sanguijuelas que viven del trabajo del otro: en primer término, los infectos inspectores que arriban al campamento para intercambiar resina por aguardiente introducido de contrabando; enseguida, el temible capataz “fuete en mano … torvo el ceño … voz de trueno”, y su inseparable escuadra “que mataba impunemente, hacía la cansedumbre del chiclero, esclavizaba la voluntad y aletargaba el ánimo de la manada, imponía el miedo ante la mansedumbre” (Santella,1970b:10).

El papel del capataz era mantener la disciplina “haciendo uso de castigos corporales, contando incluso con cárceles en las propias centrales para aquellos chicleros que huían del hato [para no] pagar su deuda” (Ponce-Jiménez, 1990:14); este subalterno era guardián y pieza de la maquinaria represora que pretende en el colectivo la sumisión y la despersonalización “cultivando sistemáticamente su capacidad de dureza y reprimiendo toda piedad [o] blandura” (Todorov, 1993: 199). Al final de la cadena se revuelve el “amo civilizado”, el equivalente al cacique que en contubernio con capataces criollos y gobernantes explota a todos como a bestias; es el adinerado “gringo rubio” que “se sabía dueño de inmensidad de tierras y bosques inagotables de riqueza y nada le interesaba las formas que se emplearan para hacer que rindieran mil veces más de lo invertido”; por esos motivos, trataba a los criollos que se vendían en las casas enganchadoras como a “seres sin condición humana” (Santella,1970b:10). El gringo de Santella es epígono de Míster Danger, el extranjero de Doña Bárbara, el enemigo que encarna al “rampante imperialismo norteamericano en la América meridional de las primeras décadas del siglo XX” (Ainsa, 2010:8). El “rubio extranjero apestoso a guiski y a tabaco perfumado” (Santella, 1970a:10) asume un papel ruin, semejante al de los déspotas en la ideología totalitaria: deshumanizar a las víctimas y no reconocer “que los demás son seres humanos [y que son] equiparables a los animales … incapaces de razonar … no dignos de vivir en libertad”; por eso, hay que luchar contra ellos (Todorov, 2008:33).

Zola afirmaba que el creador naturalista es un observador, a la par que un experimentador: “observa los hechos, los rasgos de carácter, y luego los provoca en una experiencia particular que es la historia que imagina y cuyos resultados registra” (Morelle, 1976:341). En el cause naturalista resaltan “la tragedia y la fealdad traídas a la vida por injusticias y desigualdades sociales tanto en las minas como en las pampas” (Flores, 1981:9), así como, agrego, las cometidas en las selvas por criaturas humanas degeneradas y esclavizantes. De esta guisa, con matices naturalistas y criollistas, en “La montaña maldita” Santella alza una iracunda voz para exponer que al chiclero se le convirtió en “bestia o máquina”, que son, a fin de cuentas, dos maneras efectivas de borrar la condición humana (Todorov, 1993:207). En su relato, el narrador carmelita delineó a personajes que rebasan sus individualidades para erigirse en la expresión de un conjunto de seres marginados: el proletariado que fue avasallado y despojado en las selvas campechanas durante la primera mitad del XX.3

En el cuento “Aquella noche”, Juan de la Cabada captura el microcosmos inhóspito y la ley de la selva que ciñe a los chicleros de la región de X´pujil, al sur de la entidad campechana, escenario cotidiano de ajustes de cuentas. La trama se centra en la amarga vivencia del vendedor ambulante Flavio Melgosa, quien avista ―en el galerón de una posada― un duelo a machetazos entre chicleros. Bajo amenazas de muerte del gomero asesino, que esgrime un machete, Flavio es obligado a abandonar sus cuentas, sus mulas, su caballo y sus mercancías: fue elegido entre los impávidos testigos para transportar durante horas, en medio de una noche de truenos y rugidos, el cadáver del contrincante; el criminal va siempre a sus espaldas hasta que le ordena, antes de desaparecer, arrojar el cuerpo en medio de la terrorífica selva. Después de balbucir unas plegarias al alma del difunto y a la suya, al fin pudo Flavio usar su pistola y disparar contra un felino que se le aproximó en la negrura: “¡Y te sirvió! … al amanecer, dos indios cazadores te hallaron junto al cadáver humano … a unos pasos [del] de un jaguar, que era un tesoro, y tuvo que cedérselos el comerciante (tú), a cambio de que … te ayudasen a retornar a Xpujil el cuerpo de Marente” (Cabada: 1982:101).

La anécdota es referida por un narrador homodiegético que no presenció el hecho, pero lo recrea, a veces por el empleo de una contundente segunda persona, al urdir los recuerdos del propio comerciante con los de los espectadores: “ahora que por mera compulsión de hablar, si bien basado en palabras del propio Flavio y las de testigos, me dispongo a revivir aquella noche, tres décadas atrás en X´pujil” (Cabada, 1982:96). Sobre este aspecto, Evodio Escalante destaca la práctica de Juan de la Cabada quien, como otros escritores de los años treinta, se vale de narradores que “parecen casuales, espontáneos y, hasta cierto punto, indeterminados” (1990:89), y se ocupan de la elaboración de una “enunciación colectiva”, como la utilizada en “Aquella noche”, pues en el relator resuenan voces que estructuran su exposición.

El anónimo narrador de este cuento adopta una actitud espontánea e informal; su crónica, que contiene información de un par de fuentes, se difumina y trueca en un “nosotros colectivo”, que es el hablante que enuncia problemas que atañen a todos (Escalante,1990:89-90), como al comerciante zamarreado por la violencia comunal. La voz interioriza:

un silencioso murmullo de otra conseja oída sobre el caso de aquella noche; murmullo dentro de mi mente que con sus revuelos trae una distinta manera de acabar esta historia: Giras, giras, giras… ―revolotea el murmullo― y de retorno al propio sitio topas con el corpulento estorbo de carne. (Cabada, 1982:100-101)

El buhonero es víctima colateral y mudo testigo de las diferencias entre los hombres que, de modo violento, resuelven sus arrebatos por la mujer que es objeto de cambio y un bien preciado en la soledad de esos parajes: “¡Lástima que haya muerto en tu poder la ingrata que me quitaste!” (Cabada, 1982:98), sostiene el victorioso amante, quien remata a su oponente con una daguita que clava en su corazón; luego, paladea la sangre que fluye de la herida y presume su osadía: “¡Mírenme bien, pendejos, mírenme! ¡Es dulce!” (Cabada, 1982:99). El vengador presume su atrocidad con el otro, con su enemigo al que ha encontrado después de una búsqueda por esos montes, y, como en un ritual primitivo, se apodera de su esencia o de su fiereza al absorber su sangre. Además, en un abuso de su poderío, condena a Flavio a cargar el cuerpo del “güero” Marente.

El cuerpo vencido del adversario tiene que ser arrojado en la selva, para que sea pasto de fieras, no hay compasión, solo ensañamiento: al atroz chiclero no le basta la derrota del enemigo o su muerte, sino que procura también, como sostiene Todorov, la humillación del antiguo rival que ha quedado convertido en simple presa (2008:33). El ser sanguinario del chiclero triunfador de la reyerta se anuncia desde su aparición en la posada con un trozo de carne cruda amarrado a un cordel; una imagen propia del naturalismo que da expresión a lo grotesco y a lo primitivo.

La frase “Aquella noche” es alegoría de todas las noches brutales de esos rumbos, por eso no desaparece de la memoria del comerciante el sobresalto por esas tierras a las que nunca quiere volver, pese a las tres décadas transcurridas y a las reiteradas invitaciones del personaje narrador, que cuando va a la ciudad pasa al negocio para instarlo, cortés pero malévolo, a visitarlo a su casa, en X´pujil, justo el poblado donde Melgosa ejercía como vendedor errante e intercambiaba a los indígenas sal, azúcar, pólvora y telas por marquetas de chicle destinadas “a la Wrigley de Chicago [o a] la Mexican Explotation Company” (Cabada,1982:96), compañías norteamericanas que explotaban el negocio de la goma. Una alusión criollista a los “civilizados” dominios imperialistas.

X´pujil es un punto donde se entrecruzan los destinos; es “crucero de caminos y brechas de la selva, pasaje de chicleros e indios mayas” (Cabada, 1982:96), por lo que es espacio que da cabida, a fines de enero, al fenómeno de la “bajada de los chicleros”; lugar emblemático es también la fonda posada donde se hospeda la peonía, punto clave donde coinciden “hombres sucios, macilentos, medio torvos” (Cabada,1982:97), que están a punto de partir a las poblaciones donde fueron contratados para cobrar lo trabajado, divertirse y laborar en otras faenas, a la espera del reinicio del ciclo que los ha marcado con el eros y el tánatos de sus existencias.

La memoria de Melgosa se espejea en la memoria colectiva: en ambas están grabados los repeluznos hacia este conflictivo grupo al que se excluye del estilo de vida de la sociedad; los ciudadanos temen verse involucrados con los chicleros en la temporada de secas, cuando estos retornaban de la selva; el narrador, a modo de portavoz, expone el miedo de los pobladores ante la bajada de los chicleros, la pavura a las tropelías de los brutos: “¿Será bueno anticipar que la generalidad temía verse mezclada en cualquier incidente que retrasara … la marcha en dirección a las poblaciones donde se les contrató, y cobrar allí algunos miles de pesos, alcanzados por su trabajo en la temporada de ocho meses al año de aislamiento en la selva?” (Cabada, 1982:97).

Los chicleros en la urbe son “los extraños, los diferentes [quienes vivían] un cambio drástico, un choque cultural brutal, de depredadores del árbol del chicozapote a personajes de la ciudad” (Vadillo-López, 2001:44,265). La “generalidad” referida por el narrador de Juan de la Cabada es la de los habitantes tradicionales que ven rota su ordenada vida por esos hombres de “comportamiento desparpajado [que] eran vistos como extraños y ajenos … Eran distintos por su forma de vestir colorida, porque andaban armados con machetes y porque dilapidaban su dinero en unos cuantos días” (Vadillo-López, 2001:332).4 El relato de Juan de la Cabada remarca, de nueva cuenta, la barrera ideológica, moral y cultural entre las familias acomodadas ―detentadoras de buenas conciencias―, que en muchos casos vivían a expensas de la explotación y el embrutecimiento de ese proletariado al que tanto despreciaban.

El machete, dentro de la narrativa, es instrumento de labor del chiclero, pero también arma para el duelo y la venganza; su mención en los relatos campechanos adquiere nivel de personaje, un ser adosado al trabajador cual extensión de su cuerpo, como expresa el chiclero narrador de “Allá en la montaña”: “El machete era parte de mí como si fuera una costilla” (Escalante-Escalante, 1996:137), locución que resuena al inicio de “El hombre muerto”, de Quiroga: “El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del bananal” (Quiroga, 1968:81). Juan de la Cabada, como apostilla en sus memorias, nunca olvidó la curiosa “percusión metálica” que le vibraba en los oídos al presenciar la pendencia entre dos chicleros: “En medio del rumor de hombres borrachos, de insultos y del estallido metálico de dos machetes, aparecía otra vez la inminencia de algo animal y, al mismo tiempo, terriblemente humano” (Cabada en Fierros, 2001:129-130); una viñeta que alteraba su sensibilidad al conducirlo a oscuras épocas de la humanidad.

A semejanza de “Aquella noche”, en “Allá en la montaña” también la trama gravita alrededor de una justa a machetazos entre chicleros, sin especificarse la región exacta, ocurrida treinta años atrás con relación al presente narrativo. Estas violentas confrontaciones tratadas en los cuentos de Juan de la Cabada y de Enrique Escalante-Escalante, respectivamente, invocan a los gauchos que resolvían sus problemas a cuchillo, como los del Facundo, de Sarmiento; González-Echeverría esclarece la distinción del gaucho: es un “estar fuera de la norma [que] se expresa por el hecho de que es, a menudo, un individuo que vive al margen de la ley … la propensión violenta del gaucho lo hace un individuo tanto en estado de naturaleza como fuera de la ley” (1988:403).

En “Allá en la montaña”, un yo narrador transmite sus deseos por iniciar la lectura del recién adquirido Pedro Páramo, pero las voces dentro de la cafetería se lo impiden; decide entonces trasladarse a una banca del parque del centro. Pero recién instalado es interrumpido, con el pretexto de un cerillo, por un hombre sesentón que se convertirá en la nueva instancia relatora del cuento, ya que comienza a desmigajar al frustrado lector de Rulfo una historia de la que él fue observador testigo. El primer relator advierte de inmediato que a su interlocutor le falta la mitad de una oreja, “señal inequívoca de que había sido chiclero”; además de su “mirada vidriosa y penetrante [portaba una] ropa que en un tiempo fue azul y estaba bastante raída por el uso; sombrero de ala grande que le cubría un cabello entrecano y grueso” (Escalante-Escalante,1996:137).

Tanto la prosopografía que el narrador-lector traza del inoportuno hombre, como la actitud indiferente y algo hosca que adopta hacia él nos remiten ―de acuerdo con Todorov― a la concepción binaria de la antigua Grecia: el mundo se partía en la fórmula “nosotros”, es decir, los “civilizados”, versus los “otros”, o sea, los “bárbaros”, los “extranjeros” (2008:30-31). El personaje lector pertenece al grupo dominante de no-chicleros, quienes compartieron la visión de “la miseria humana de las chiclerías [y] la sujeción de los chicleros a un destino trágico que ellos mismos construyeron con una vida distanciada de las reglas morales de la civilización cristiana y del respeto a las leyes” (Vadillo-López, 2001:31).

El meollo de “Allá en la montaña” es, según el relato del viejo peón, un desafío a moruna limpia entre dos líderes chicleros del mismo campamento: Tamariz y Chico Cerecero. El motivo de la riña es la invasión del caballo de Tamariz a la champa donde se cobijaba la tropa de Chico Cerecero, pero el trasfondo es la envidia de este por la mujer del otro: “una magnífica potranca … a la que no le faltaba pastura … una gran hembra” (Escalante-Escalante, 1996:138). En la descripción del combate traslucen indicios naturalistas, como el símil de los excitados hombres que “parecían dos fieras en busca de su presa” (Escalante-Escalante, 1996:140).

La relatoría del exchiclero permea la violencia en esos territorios donde todo era lucha, ya con la selva, ya con los hombres, “donde no había más ley que los puros calzones … Había que ser hombre, porque la vida es dura y la podía uno perder en cualquier momento; así que teníamos que cuidarla como una hembra. Muchos perdieron ambas cosas” (Escalante-Escalante, 1996:137). A modo de reflejo, vuelvo a la atmósfera del gaucho plagada “de transgresiones, de abusos, de rupturas, de interrupciones, de accidentes” (González-Echevarría, 1988:403-404).

En el rol de hablante, el chiclero sugiere dos universos sociales opuestos, dos ideologías vertebradas por sus propias maneras de enfrentarse al mundo, y que aluden a la civilización y a lo bravío: la del receptor de su discurso, quien pertenece a un estrato privilegiado, que atisba la vida de los otros en las páginas librescas; y la que él representa, la del analfabetismo y la pobreza: “Yo no soy leído, ni tengo preparación … Si yo pudiera escribir, contaría muchas cosas que pasaron hace ya un chingo de años” (Escalante-Escalante, 1996:136). Sin embargo, el chiclero es comunicador de un conocimiento personal y portador oral de historias de la región, que parten desde su infancia: “no había escuelas, ni maestros, ni nada. Así que no aprendimos de libros, ni de cuentas; vivíamos a galope rompiéndonos el cuero … cuando era joven y las fuerzas nos daban para caminar muchas leguas y luchar con la selva y con los hombres” (Escalante-Escalante, 1996:136-137).

De igual forma, como en las otras historias que he explorado, en el discurso del chiclero de “Allá en la montaña” también prevalece el recuerdo del afán sexual avivado por el aislamiento, razón para que los hombres alucinen en “los troncos retorcidos de los zapotes … cuerpos incitantes de mujeres que invitaban al placer” (Escalante-Escalante, 1996:138). La avidez carnal también se cuela en la narración de la cópula entre Tamariz y su mujer, imagen visual y auditiva que avivaba los deseos de los hombres pasivos: “se unían como piedras junto al fuego, calientes, al rojo vivo, que hacía crujir la champa” (Escalante-Escalante, 1996:138).

Por igual, es continua la deshumanización de las mujeres, cotejadas con objetos y animales: “se enganchaban como cocineras y para otros oficios. Alimento para el diablo que llevábamos dentro y que a veces sus contoneos y sus sonrisas se confundían con las filosas morunas, cuando se disputaban un rato de placer” (Escalante-Escalante, 1996:137). Muchas llegaban montadas sobre una mula conducida por su “dueño”, pero al concluir la temporada “unas venían en mulas distintas y otros dueños” (Escalante-Escalante, 1996:137). Por eso, no es de extrañar la naturalista despersonalización del individuo, la sumisión y docilidad de la mujer que entra a formar parte del patrimonio del chiclero vencedor, como queda de manifiesto en la escena inmediata a la pelea:

― ¿Cómo te llamas potranca? ―le preguntó.

Ella lo miró con admiración y respeto, y le contestó:

―Como tú quieras.

Le pasó el brazo sobre los hombros y la llevó hasta su mula, la colocó en la grupa y tomó el bozal. (Escalante-Escalante, 1996:140)

La figura femenina recreada por Escalante-Escalante como un bien de consumo es paralela a la de “Y un filón de rojo raulí” (1957) de Mariano Latorre, narrador chileno criollista; parte del argumento de esta narración versa sobre una joven mujer entregada por su resignado padre, como una herencia, al nuevo contratista del aserradero que, en su “derecho de pernada”, la volverá su querida. Pese a sus distintas periodicidades, el cuento de Escalante-Escalante y el de Latorre confluyen en sus asuntos: “Y un filón de rojo raulí es una narración con perspectiva social —apunta Burgos— que hilvana circunstancias crudas con notas de acento naturalista, donde se describe la explotación maderera y la de los obreros, con la anuencia institucional, en la selva del sur chileno” (1998:51-52).

En “Allá en la montaña” despunta también la cosmovisión del ser primitivo cercado por la superstición y la magia de objetos simbólicos. La manifestación espiritual se revela cuando el chiclero hablante recrea la acción de Chole ―la cocinera del campamento―, quien la noche anterior al reto regala a Chico “un colmillo de jabalí, bautizado con leche de zapote hembra” (Escalante-Escalante, 1996:139). En la elemental mente chiclera se alberga la idea del amuleto protector y del poder de la selva para salvaguardar a uno de sus habitantes, así como la virtud guardiana de la cruz de palo colocada en la sepultura de Tamariz, “para que lo respeten los animales de la montaña” (Escalante-Escalante, 1996:140). Esta idiosincrasia pertenece al mundo maya, donde las selvas y caminos se pueblan de seres benéficos y espíritus malévolos a los que hay que agradar pidiéndoles permiso y ofreciéndoles primicias; si no se cumplen los rituales se vuelven vengativos. En tal sentido, las adivinaciones e interpretaciones de la voluntad de los dioses o demonios (favorecedora o maléfica) son para Bajtín actos esenciales del pensamiento religioso y de la palabra divina (2011:90). La especulación religiosa se descubre también en el mundo chiclero ficcionado por Bernal en El infierno verde: los enterramientos de difuntos del piadoso Joselito, para que las almas no deambulen llorosas por la selva; la presencia del pájaro Chac y su canto anunciador de muertes, y la mención a los balanes, los dioses tutelares.

El final de “Allá en la montaña” nos devuelve al tópico civilización y barbarie: el ser civilizado es un culto lector que ha cumplido la función del oidor silente, pues ninguna pregunta o comentario formula al hablante, y queda meditabundo al final de la narración; el bárbaro, proveniente del ámbito de la montaña, después de su monólogo interior se aleja ―como un héroe derrotado― con pasos renqueantes, tal vez para contar su orgullosa historia por otros jardines, a otros oyentes que quizás se resistirán a oírla.5 La viñeta última del cuento se completa cuando en el mundo pacífico de la ciudad capital se esparcen las campanadas de la catedral que llaman al recogimiento, al rosario, es decir, al orden y al tradicionalismo.

La tragedia del chiclero de Escalante-Escalante se suma a la de los otros chicleros ficcionados: han sido ―lo pienso con Fuentes― “víctimas de la historia”. Tanto los chicleros textuales como los de la historia de Campeche, como en un engranaje de realidades reflejantes, han estado inmersos y perdidos en la historia sin posibilidades de salidas para entenderla y “hacerla mejor o simplemente distinta” (1990:118).

La figura del chiclero libertino no solo ha sido representada en la ficción narrativa, también en la poesía se ha plasmado la pintura del héroe malogrado. El chiclero, condenado por su sino trágico, lo personifica el poeta carmelita Antonio Vadillo en el poema en cuartetos titulado “En aquel hato chiclero” ―publicado a fines de los cuarenta―. Selecciono estrofas para ejemplificar la vivencia del resinero, ahogado de licor y pena por una mujer que lo relegó por un contratista; incluso, la voz lírica aconseja a Timoléon, para no sucumbir a los ímpetus criminales:

Que chula es la Soledad/ por eso desprecia al “ñero”/ los pesos quitan la edad/ a un contratista chiclero./ Tus músculos se templaron/ con el hacha y el machete/ el más perfecto juguete/ fue la selva en que te criaron/ Óyeme bien Timoleón/ tú eres de los de abajo/ Tu lema ha sido el trabajo/ el alcohol tu diversión./ No hagas lo que otros hicieron/ matando bien o a la mala/ que la salvación tuvieron/ metiéndose en Guatemala./ Tú eres un hombre cabal/ con tu afilada “moruna”/ vas picando una por una/ de Campeche el zapotal./ Y tal vez sigas picando/ por muchos, por largos años/ aunque tengas desengaños/ y te sigan explotando. (Vadillo, 1948:3

A modo de conclusión

Los caudales económicos derivados de la actividad chiclera fueron un trasunto de la situación del palo de tinte: empoderaron por generaciones a unos cuantos privilegiados, ya locales o extranjeros, que monopolizaron la explotación forestal y constituyeron las élites locales y regionales. “Si comparamos los nombres a quienes les fue otorgada licencia colonial de corte maderero con aquellos que, ya en pleno periodo republicano, obtuvieron títulos de propiedad de grandes extensiones de bosque en la misma región … vemos que son las mismas familias” (Torras-Conangla, 2019:247).

La fuerza laboral chiclera fue la principal impulsadora de la economía del estado campechano durante la primera mitad del siglo XX, pero la cruel paradoja es que los chicleros permanecieron, en su mayoría, en la sempiterna escasez y la marginalidad, sin gozar de los beneficios monetarios que repartió la resina, hundidos en el analfabetismo y la opresión que los degradó como humanos. La riqueza de los chicleros fue un espejismo: meses de sacrificios en la selva dilapidados en una sola noche de tragos y burdel en la ciudad; engañados por empresarios y comerciantes, robados por la policía que los detenía y encarcelaba por sus excesos etílicos en la vía pública. Un chiclero de los Chenes recuerda aquellas bonanzas: “Creíamos que el chicle no se iba a acabar, teníamos dinero a manos llenas y todo lo gastábamos pensando que nunca se iba a acabar… después vino una pobreza tremenda” (Ponce-Jiménez, 1990:107).

La figura del chiclero trasvasada a la narrativa breve campechana de mediados del siglo XX ha estado signada por la exclusión social: los gomeros han sido estigmatizados como seres violentos y briagos, provocadores de desórdenes e incapaces de respetar el derecho y la libertad de los otros; han sido descritos como individuos exóticos, merecedores de la cárcel y de encabezar las notas rojas de la prensa. Tal vez por sus dosis de sensacionalismo, las crudas vidas chicleras atrajeron la vena artística de algunos escritores, que las recrearon en sus invenciones. No obstante, esos episodios son un tanto deformantes del mundo real, ya que ficcionalizar solo estos comportamientos y posibilidades de los personajes equivale a reducir la psique humana a un plano anómalo y patológico.

Los cuentos de Vallado-Berrón, Santella, de la Cabada y Escalante-Escalante revisten influencias del naturalismo y del criollismo: exponen comportamientos básicos, no solo provenientes de los jornaleros sometidos, sino también de los explotadores, supuestamente civilizados. Los elementos presentes en las tramas auscultadas en este artículo recrean parte de la historia de un enclave del sureste mexicano de las primeras décadas del siglo XX; son narraciones emplazadas en un entorno regional violentado, pero, como sostiene Menton, no dejan de adquirir valor universal (1980:213). En este sentido, los relatos de chicleros exhiben la ceguera y el espíritu canallesco colectivos, la ignominiosa realidad de la industria extractora en cualquier ámbito ―sin importar latitudes ni fronteras geográficas― y la componenda de unas existencias individuales doblegadas; en síntesis, la gesta de los chicleros ha sido, una vez más, la traumática historia del fracaso de un prometedor destino colectivo perteneciente a la memoria histórica.

Las vidas humanas que se dedicaron a resinar edificaron una realidad histórica de perdedores y vencidos que, como asevera Ricoeur, necesita y merece contarse, pues “toda la historia del sufrimiento clama venganza y pide narración” (1995:145).

Bibliografía

Acopa, Deocundo y Boege, Eckart (1999) “Las selvas mayas en el sur de Campeche, México. Experiencias en la construcción de la forestería social en Calakmul”. En Primack, Richar, Barton-Bray, David, Galletti, Hugo y Ponciano, Ismael (Eds.) La selva maya. Conservación y desarrollo. México: Siglo XXI editores, pp. 120-135.

Ainsa, Fernando (2010) “Propuestas para una geopoética latinoamericana”. En Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América, (V.13, N.50), pp. 4-10. Disponible en: https://www.revistas.unam.mx/index.php/archipielago/article/view/20313

Álvarez-Aguilar, Luis Fernando (2003) Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Laguna de Términos, Tomo IV. Ciudad del Carmen, Campeche: Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen.

Anderson Imbert, Enrique (1957) Historia de la literatura hispanoamericana. Segunda edición. México: Fondo de Cultura Económica.

Aranda González, Mario Heberto (1985) Apuntaciones históricas y literarias del municipio de Hopelchén, Campeche. Mérida: Ayuntamiento de Hopelchén, Programa Cultural de las Fronteras.

Bajtín, Mijaíl (2011) “El hablante en la novela”. En Las fronteras del discurso, trad. de Luisa Borovsky. Buenos Aires: Las cuarenta, pp. 67-108.

Bernal, Rafael (2000) Caribal. El infierno verde. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Beteta, Ramón (1937) Tierra del chicle. México: Imprenta de Vicente García Torres.

Brushwood, John Stubbs (1984) La novela hispanoamericana del siglo XX. México: Fondo de Cultura Económica.

Burgos, Fernando (1998) “Reflexiones sobre el cuento criollista”. En Anales de Literatura Hispanoamericana, (N.27), pp. 35-58.

Cabada, Juan de la (1978) “La tarjetita”. En Todavía la gente no lo sabe. México: Universidad Autónoma de Guerrero, pp. 37-67 .

Cabada, Juan de la (1982) “Aquella noche”. En Corto circuito. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 96-101.

Cantarell-Alejandro, Daniel (1987, 19 de abril) “La elocuente obra de Don Joaquín Santella Patrón”. En Tribuna Dominical, p. 8.

Curiel, Fernando, Glantz, Margo y Guzmán, Francisco (1984) Los hijos de la revolución. Cuentistas mexicanos del siglo XX. México: Delegación Venustiano Carranza.

Dávalos, Marcelino (1915) ¡Carne de cañón!. Ciudad de México: Fundación Carlos Slim. Disponible en: https://cdn.pruebat.org/recursos/recursos/libros/pdf/Carne-de-canon.pdf