Género, clase y etnicidad en la producción de mezcal. Una genealogía familiar en Valles Centrales, Oaxaca

Gender, class, and ethnicity in mezcal production. A family genealogy in Valles Centrales, Oaxaca

*Es maestra y doctora en Sociología por la Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá. Profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados, sus líneas de investigación son género, medio ambiente y desarrollo rural. E-mail: vvazquez@colpos.mx

**Raquel Ramírez Castillo ORCiD: 0009-0007-9810-1254

**Es ingeniera en Recursos Naturales Renovables por la Universidad Autónoma de Chapingo, Maestra en Ciencias en estudios del Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados, sus líneas de investigación son feminismo, desarrollo rural, recursos naturales y sistema productivo maguey-mezcal. E-mail: raquel.rmz.castillo88@gmail.com (autora de correspondencia)

***Martín Hernández Juárez ORCiD: 0000-0002-2071-791X

***Es doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Wisconsin-Madison, USA. Profesor Investigador del Colegio de Postgraduados, sus líneas de investigación son seguridad alimentaria, planeación y evaluación de recursos y programas para el desarrollo rural. E-mail: mhernand@colpos.mx

RESUMEN

El mezcal es una bebida espirituosa de profundo valor histórico y cultural. La mayor parte de la producción se obtiene artesanalmente en comunidades rurales e indígenas de Oaxaca, en México, donde el trabajo de las familias es fundamental. Este artículo analiza las relaciones de género, clase y etnicidad en la historia de una familia zapoteca dedicada a la producción de mezcal en San Baltazar Guelavila, Oaxaca. Los métodos utilizados fueron desde historia oral, cuestionarios, talleres, hasta entrevistas que dieron lugar a una genealogía familiar. Identificandose cinco épocas en la producción de mezcal a lo largo del siglo XX que ilustran el proceso de apropiación de productos de pueblos originarios por parte del Estado y el capital. La desigualdad de género se expresa en la invisibilidad de los aportes femeninos, el feminicidio y el acceso diferenciado de las mujeres a recursos productivos y oportunidades educativas. Se concluye resaltando la necesidad de analizar a la cultura del mezcal desde la perspectiva de interseccionalidad de género.

Palabras clave:

interseccionalidad de género, bebidas espirituosas, agaves, patrimonio biocultural, mujeres mezcaleras, denominación de orígen mezcal, cooperativas femeninas.

ABSTRACT

Mezcal is a spirit drink of profound historical and cultural value. Most of the production is handcrafted in rural and indigenous communities of Oaxaca, Mexico, where family labor is fundamental. This article analyzes gender, class and ethnicity relations in the history of a Zapotec family dedicated to mezcal production in San Baltazar Guelavila, Oaxaca. The methods used ranged from oral history, questionnaires, workshops, to interviews that resulted in a family genealogy. Five epochs in the production of mezcal throughout the 20th century were identified, which illustrate the process of appropriation of products from native peoples by the State and capital. Gender inequality is expressed in the invisibility of women’s contributions, femicide and the differentiated access of women to productive resources and educational opportunities. We conclude by highlighting the need to analyze mezcal culture from the perspective of gender intersectionality.

Keywords:

Gender intersectionality, Spirit drink, Agaves, Biocultural heritage, Mezcal women, Mezcal appellation of origin, Women’s cooperatives.

Recibido: 14/12/2023 • Aceptado: 01/03/2024 • Publicado: 31/05/2024

Introducción

Los orígenes del mezcal se ubican en lo que hoy es Colima, sitio donde en el siglo XVI se registró por primera vez la elaboración de un “vino de cocos” por parte de esclavos filipinos (Machuca, 2018). La adaptación de sus técnicas de destilación dio origen a la producción de “vino mezcal” a partir de agaves, mismo que fue prohibido por la corona para dar prioridad a bebidas provenientes de España (Zizumbo y Colunga, 2007). A pesar de la prohibición, el mezcal se expandió hasta llegar a Oaxaca, estado que actualmente se constituye como el primer productor del país gracias a las condiciones agroclimáticas que permiten la existencia de múltiples variedades de maguey silvestre y la adaptación del espadín (Agave angustifolia Haw) (Luna, 1991; Nogales, 2019). Para el año 2022 se produjeron más de 12 millones de litros de mezcal en el estado, cantidad que representa un crecimiento considerable en relación con los 2 millones producidos en 2013 (COMERCAM, 2023).

Actualmente, el 95% del mezcal que se coloca en el mercado tiene la característica de ser producido artesanalmente (COMERCAM, 2023), es decir, con equipo rústico (horno de piedra, molino chileno o tahona y alambique de cobre). La producción se realiza en palenques (fábricas hechas con tablones de madera) y consta de cuatro fases: 1) cocción de las cabezas de maguey en horno cónico de piedra; 2) molienda en la tahona; 3) fermentación en tinas de madera; 4) destilación en alambiques de cobre (DOF, 2017). Las y los integrantes de la familia participan en mayor o menor medida en todas las etapas bajo la supervisión del “maestro mezcalero”, reconocimiento surgido en 2005, y que actualmente “todos quieren ganar” (Ángeles, 2021:11). Esto debido a la visibilidad que otorga en espacios de difusión y comercialización tales como la Feria Internacional del Mezcal y el Consejo Regulador del Mezcal (COMERCAM, 2020; Pimentel, 2022).

Hoy en día, gran parte de los maestros mezcaleros son hombres (Domínguez, 2020; Ángeles, 2021; Flores, Orozco y Sánchez, 2022), por lo que algunas autoras han comenzado a visibilizar el trabajo que realizan las mujeres en la siembra, fermentación, destilación, apertura de mercados y certificación de la bebida (Pardo et al., 2021; Flores et al., 2022, Vázquez, 2023). El presente trabajo busca contribuir a esta incipiente literatura analizando las relaciones de género, clase y etnicidad en torno a la producción de mezcal en San Baltazar Guelavila (SBG), comunidad zapoteca de Oaxaca. Se reconstruye la historia de cinco generaciones pertenecientes a la familia Hernández Martínez, misma que cuenta con varios reconocimientos en su haber, destacando Leonardo Hernández como Tesoro Cultural del Mezcal en 2020 y los premios obtenidos por Agapito Hernández por el Mezcal Grulani® (Medalla de Oro, Spirit Competition, Nueva Orleans 2022), y Cosme y Daniel Hernández por el Mezcal Convite® (Medallas de Oro, Spirit Competition, Nueva York 2023 y San Francisco 2023, respectivamente).

El artículo está dividido en ocho secciones después de esta introducción. Las dos primeras describen el enfoque teórico utilizado para abordar el problema de investigación, las principales características de la zona de estudio y los métodos a través de los cuales se recolectó la información. Las siguientes cinco desarrollan, desde un punto de vista cronológico, las relaciones de género, clase y etnicidad en torno al mezcal a lo largo de un siglo (1910-momento actual). Cada una de estas secciones cierra con un párrafo que destaca el rasgo distintivo de cada época. Finalmente, la octava y última sección resume los principales hallazgos y sus implicaciones para futuras investigaciones.

Propuesta conceptual

Las mujeres han estado ausentes de la historia por ser consideradas seres irracionales, amorales e incapaces de trascender (Hierro, 2002). Los esfuerzos para visibilizar sus aportes tienen antecedentes en el trabajo de Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, quienes en 1792 y 1791, respectivamente, escribieron la Vindicación de los derechos de la mujer y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (Wollstonecraft, 2005; Ramírez, 2015). A partir de los años sesenta del siglo pasado tomó fuerza el feminismo como teoría política y movimiento social, dando lugar a conceptos como patriarcado y perspectiva de género. El primero se define como un sistema de opresión que justifica la supremacía masculina a partir de la diferencia sexual (Cobo, 2005). Por su parte, la perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que permite analizar cómo las diferencias en valores y expectativas asignadas a cada sexo se traducen en la opresión de las mujeres (Lamas, 1986), y conducen a “la desigualdad, la injusticia y la jerarquización política de las personas” en función de su sexo (Lagarde, 2018:17).

El cuestionamiento de “mujeres de color”1 al pensamiento feminista ha dado lugar a la teoría de la interseccionalidad, desde la cual se argumenta que en cada contexto se conjugan distintos factores de opresión basados no solo en el género sino también en la clase, la etnicidad y la sexualidad (Collins, 2000). Estos elementos son “marcas potentes de sujeción o dominación” que interactúan entre sí para moldear las experiencias de las mujeres (Lugones, 2008:75). La teoría de la interseccionalidad se inspira en dos corrientes principales: las ideas y praxis política de mujeres de color, y el análisis de la colonialidad del poder formulado por Aníbal Quijano. Su conjunción permite analizar al “sistema moderno-colonial de género” a partir de tres elementos: 1) las nuevas identidades geoculturales producidas por la colonización, por ejemplo, las categorías de primitivo y civilizado, tradicional y moderno; 2) la división internacional del trabajo completamente racializada, que originó fenómenos como la esclavitud; 3) la organización diferencial del género, que impone no solo estereotipos sexistas sino también racistas a las mujeres de color. Algunos hombres colonizados son incapaces de reconocer su colaboración con el proyecto colonizador, situación que Lugones (2008) considera un acto de traición inclusive hacia su propio grupo familiar.

Una de las identidades geoculturales surgidas del proceso de colonización es justamente Mesoamérica. Desde el punto de vista geográfico este concepto comprende el centro y sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y partes de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Desde el punto de vista cultural, Mesoamérica comparte la cultura del maíz entendida no solo como un alimento, sino también como la divinidad que dio origen y que todavía mantiene la vida en esta parte del mundo. Mesoamérica comparte formas de organización que persisten en estados como Oaxaca, donde 73% de los municipios se rigen por Sistemas Normativos Indígenas (IEEPCO, 2018); 65% de la población se declara perteneciente a un pueblo originario (INEGI, 2019), y más de la mitad de la superficie del estado conserva la propiedad comunal de la tierra (RAN, 2023).

Para Bonfil Batalla (1989) Mesoamérica constituye el “México profundo” que ha persistido a lo largo de los siglos a pesar del proyecto civilizatorio del “México imaginario”, que niega las raíces indígenas del país o, en todo caso, las exotiza para convertirlas en un legado muerto o en productos comercializables. El mezcal es un buen ejemplo de esto último: los pueblos originarios han dejado de ser sus legítimos dueños para convertirse en simples maquiladores de la bebida porque no cuentan con suficiente capital para posicionar sus marcas en el mercado (Flores y Sánchez, 2020). La mercantilización del mezcal ha permitido que personas ajenas a las comunidades se apropien y beneficien de los conocimientos, habilidades y productos de pueblos originarios (Bautista y Terán, 2008). Vázquez (2023) incluso utiliza el término “extractivismo” para describir el proceso de despojo de productos indígenas para ponerlos al alcance de una pequeña parte de la población mundial, al grado que 75.5% del mezcal de exportación se produce en comunidades de Oaxaca.

Mesoamérica también comparte un sistema de organización familiar basado en dos características principales: 1) patrilinealidad en la trasmisión de la propiedad; 2) virilocalidad en las prácticas de residencia. Esto quiere decir que la tierra, principal pilar de la producción agrícola, se hereda a un hijo varón, de preferencia el menor. Al casarse, el resto de los hijos varones se establecen cerca de su padre para tener acceso a otros pedazos de tierra. Las hijas, en cambio, deben vivir con la familia de su marido al casarse, perdiendo todo vínculo con la propiedad paterna (Robichaux, 2005). En México, estos patrones de desigualdad se combinan con los emanados de la legislación agraria que han discriminado a las mujeres a lo largo de un siglo, al otorgarles derechos agrarios solo en condición de viudas con hijos menores de edad, es decir, como transmisoras de la tierra entre padres e hijos (Vázquez, 2016).

Otra característica de las sociedades indígenas es la reproducción de roles de género que mantienen a las mujeres en el ámbito doméstico a cargo de la crianza, la preparación de alimentos y la limpieza del hogar (Carlsen, 1999). Vázquez (2023) denomina “trabajo doméstico campesino” a las labores que realizan las mujeres indígenas de Oaxaca, estado donde la elaboración de tortilla mediante la técnica de nixtamalización ha adquirido relevancia y centralidad. A esto hay que añadir las actividades que realizan más allá del ámbito doméstico como son el cultivo de la milpa y la generación de ingresos, situación que produce “una sobrecarga de trabajo que tiene como consecuencia desgaste físico y emocional” (Torres, Tena, Vizcarra y Salguero, 2020:62). Dicha sobrecarga limita las oportunidades de estudio de las mujeres (Espinosa, 2009), lo cual, a su vez, contribuye a incrementar la pobreza y marginación en la que se encuentran (Olivera, 2009).

En Oaxaca, la “multipresencia” (Torres et al., 2020) de las mujeres indígenas se expresa en el comercio a pequeña escala de algunos de los productos más emblemáticos del estado (tejidos, bordados, quesos, alimentos hechos a base de maíz, animales pequeños). Las mujeres los intercambian no solo por dinero sino también por otros alimentos indispensables para complementar los nutrientes que aporta el maíz, apoyando así la economía y bienestar de sus familias. Esta labor es considerada una extensión de su rol reproductivo y, por lo tanto, culturalmente apropiada para las mujeres indígenas (Ortega et al., 2018; Gómez y Arellanes, 2018; Velasco, Cabrera y Castillo, 2021).

La violencia contra las mujeres se construye a partir de las desigualdades estructurales de género (Lagarde, 2008). El feminicidio es su manifestación más extrema, al objetivizar el cuerpo de las mujeres para desaparecerlas y silenciarlas de manera permanente y definitiva (Segato, 2019). En contextos de conflicto social, el poder patriarcal sobre el cuerpo femenino se incrementa (Prado y Castañón, 2016), convirtiéndolo en botín de guerra y objeto de posesión para atacar y vencer al enemigo (ONU Mujeres, 2014). La violencia feminicida también se agrava en condiciones de menor desarrollo social y escolaridad femenina (Lagarde, 2008). En Oaxaca la impunidad en feminicidios es del 100% (Impunidad Cero, 2022), demostrando la incapacidad de las instituciones para sancionar y detener los asesinatos de las mujeres.

El presente artículo retoma los conceptos presentados en esta sección para analizar cómo factores de género, clase y etnicidad fomentan la invisibilidad de las mujeres como productoras de mezcal y reproductoras de la familia en las primeras generaciones estudiadas (1910-1950); su victimización cuando algunas comenzaron a ser vistas en el sistema de producción (1950-1970); su papel en la apertura de mercados (1970-2000), y su falta de acceso a la tierra, al capital y a las oportunidades educativas en el periodo actual. Con ello, se pretende mostrar cómo cada etapa configura determinadas formas de exclusión y desigualdad en torno a la producción del destilado.

Zona de trabajo y metodología

San Baltazar Guelavila (SBG) pertenece al municipio de San Dionisio Ocotepec de la región Valles Centrales, integrada por siete distritos con características agroclimáticas distintas (Bautista y Smit, 2012). SBG cuenta con 3897 habitantes de los cuales 1859 (47.7%) son hombres y 2038 (52.3%) son mujeres. Un 76% de la población mayor de cinco años habla zapoteco (INEGI, 2021).

La producción de mezcal es una importante actividad en SBG. Según las autoridades locales, cerca del 60% de las personas salen a trabajar fuera de la comunidad en palenques (hombres) y envasadoras (mujeres) de Santiago Matatlán (ver figura 1), comunidad ubicada a 17 kilómetros (25 minutos en vehículo), y que ha sido denominada “capital mundial del mezcal” (Espinosa, Rivera y Maldonado, 2017). Además, en SBG existen alrededor de 50 palenques entre los que destacan los pertenecientes a las familias Hernández Reyes (tres) y Hernández Martínez (cinco), esta última motivo del presente trabajo.

Figura 1. Envasadora en Matatlán. Raquel Ramírez Castillo, mayo 2023, Santiago Matatlán, Oaxaca

La relación entre SBG y Matatlán en torno al mezcal data de al menos un siglo. Las y los habitantes de Matatlán señalan que, por muchos años, el destilado producido en SBG era comercializado por hacendados de Matatlán que abrieron rutas hacia el Istmo de Tehuantepec y el norte del país. En Matatlán también hay varios palenques de larga tradición, por ejemplo, la Fábrica de Mezcal Cinco Generaciones ubicada en el kilómetro 48 de la Carretera Cristóbal Colón.

El proceso de recolección de información requirió de mucha creatividad, dado que el acercamiento a las experiencias de integrantes de la familia que ya fallecieron tuvo que ser distinto de aquellos que siguen con vida. Para las personas fallecidas se utilizó la historia oral a partir de los testimonios de personas que las conocieron. Siguiendo a Ruiz-Funes (1990), con este método se buscó recuperar la participación de distintas generaciones de la familia Hernández Martínez en la elaboración y distribución del destilado, desde los tiempos en los que se producía de manera ancestral hasta llegar a la creciente demanda nacional e internacional del mezcal artesanal.2

Además de la reconstrucción de la historia a partir de testimonios, fue necesario acudir al Registro Civil y hacer recorridos en el cementerio de SBG. Este paso adicional fue especialmente necesario para las mujeres, ya que los nombres de las madres no aparecen en las actas de nacimiento más antiguas3 y la gente ni siquiera las recuerda. Dicho en otras palabras, la reconstrucción del lado femenino de la familia requirió de mayor creatividad para poner “en el centro a la memoria femenina, aquella que ha sido permanentemente silenciada y opacada por un discurso hegemónico androcéntrico”, capitalista y colonial (Rizo, 2021:72).

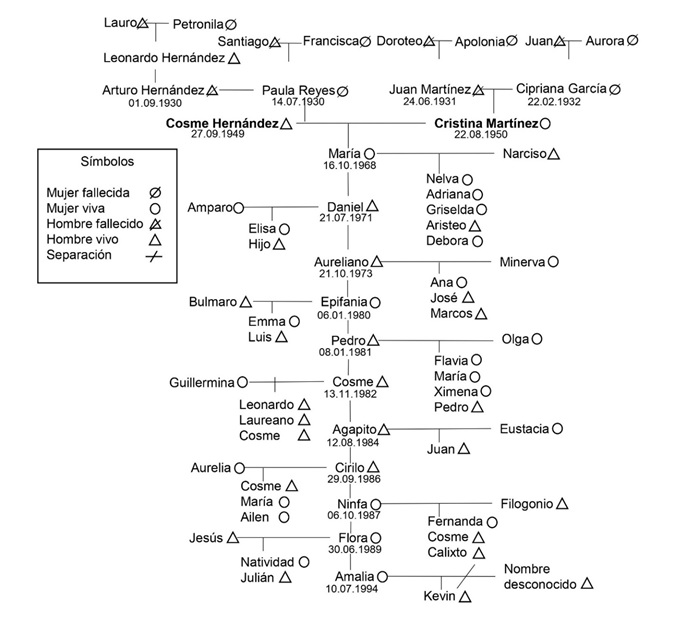

Con la información obtenida en esta fase fue posible elaborar una genealogía familiar de cinco generaciones. Davidson (2007) define a la genealogía familiar como el procedimiento que captura las relaciones de parentesco entre las y los integrantes de una o varias familias. Al igual que la historia oral, que se enfoca en formas de reproducción social no registradas en los libros de historia, la genealogía busca reconstruir las experiencias de personas que no forman parte de la lista de héroes de la historia oficial.

La genealogía realizada en SBG no se limitó a la descripción de las relaciones de parentesco, sino que también constituyó “un ejercicio de reconstrucción de procesos, con mirada de mujeres… mediante el ejercicio de ubicación espacio-temporal de las otras que no vivieron nuestro presente” (Restrepo, 2016:35). Dicho en otras palabras, la genealogía ayudó a identificar los obstáculos de género, clase y etnicidad que mujeres de distintas generaciones enfrentaron en su relación con el mezcal.

Para las y los integrantes vivas/os de la familia Hernández Martínez el abordaje fue distinto. Dependiendo de la edad, disponibilidad de tiempo y condición monolingüe o bilingüe de cada persona se utilizaron cuestionarios, entrevistas o talleres. Se contó con la participación de 34 integrantes con vida (11 hombres y 23 mujeres), que documentaron las experiencias de 45 personas en total (Cuadro 1).

Los cuestionarios estuvieron compuestos por preguntas cerradas distribuidas en los siguientes apartados: 1) datos generales; 2) cultivo de maguey; 3) producción y comercialización de mezcal; 4) división sexual del trabajo y distribución de ganancias económicas por género. Las entrevistas fueron semiestructuradas y se utilizaron para profundizar en el trabajo que realizan o realizaban las mujeres y los hombres de distintas épocas en la actividad mezcalera, así como su acceso diferenciado a los recursos productivos. Finalmente, se realizaron dos talleres. En el primero se convocó a mujeres de distintas generaciones para realizar un diagnóstico inicial sobre los cambios en la producción de mezcal, mientras que el segundo estuvo dirigido a la quinta generación (jóvenes de 12-25 años) con la finalidad de identificar su papel en el sistema productivo y sus aspiraciones a futuro.

Cuadro 1. Participación de la familia Hernández Martínez a través de distintos métodos

Épocas |

Década aproximada de nacimiento |

Hombres |

Mujeres |

Situación actual |

Forma de indagación |

1 |

1910 |

4 |

4 |

Fallecidos/as |

Testimonios, investigación documental (registro civil), recorridos en el cementerio |

2 |

1920-1930 |

4 |

2 |

Dos hombres vivos (bilingües), resto fallecidos/as |

|

3 |

1930 |

1 |

1 |

Con vida, monolingües zapotecos |

Entrevistas con familiares |

4 |

1950-1960 |

5 |

10 |

Vivos/as, bilingües |

Cuestionario, entrevistas, talleres |

5 |

1980-2020 |

4 |

10 |

Vivos/as, bilingües |

Cuestionario, entrevistas, talleres |

Total |

NA |

18 |

27 |

NA |

NA |

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo (septiembre 2022 -mayo 2023).

A lo largo de todo el trabajo de campo se hicieron reuniones y entrevistas con el comisariado de bienes comunales y el comité de agua de SBG para determinar la importancia de la actividad mezcalera en la localidad, así como su impacto en los recursos naturales. En Matatlán se entrevistó a empleadas/os de palenques e informantes clave de la comunidad, quienes compartieron su conocimiento acerca de la familia Méndez Torres, reconocida por su amplia experiencia en la elaboración y venta de mezcal, y por ser propietaria de El Cortijo®, primera marca registrada en Oaxaca.

Imagen 2. Árbol genealógico de la familia Hernández Martínez. Elaboración Propia.

La información cuantitativa (cuestionarios) fue procesada en Excel© para generar estadística descriptiva, mientras que la cualitativa (entrevistas y talleres) se grabó, transcribió y codificó con el programa Atlas.Ti©. Los códigos se establecieron considerando las transformaciones en la actividad mezcalera desde la perspectiva de género, organizando los testimonios en función de los siguientes temas: división sexual del trabajo, acceso a recursos y beneficios, participación en la toma de decisiones, autopercepción, aspiraciones y deseos. Salvo el caso de una persona cuyo nombre ha sido omitido, la investigación contó con el consentimiento informado de las y los integrantes de la familia. Sus respectivos nombres aparecen citados a manera de reconocimiento por los aportes realizados (ver figura 2).

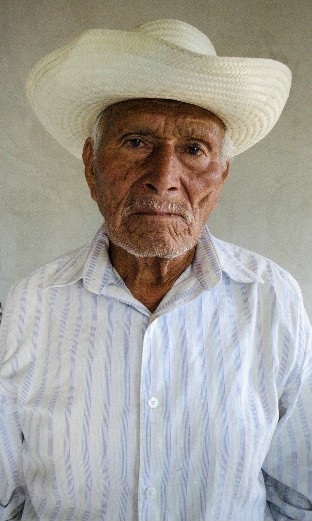

Las ausentes: 1910-1950

La principal fuente de información sobre esta época fueron dos hombres vivos y parcialmente bilingües: Leonardo Hernández (ver figura 3) y Pánfilo Hernández, de 89 y 85 años, respectivamente. Ambos relataron la forma en que trabajaban “los abuelos”, destacando la elaboración del mezcal como actividad complementaria a la milpa, la cría de animales y la venta de artesanías, combinación común en otras comunidades oaxaqueñas de la época (Ángeles, 2021; Olivera, 2021). Para el mezcal se usaba “maguey de campo”, que se recolectaba durante varios días hasta completar la carga necesaria para llenar el horno. La recolección se realizaba en tiempos de estiaje (febrero-mayo), dado que las plantas retienen una mayor cantidad de azúcares debido a la falta de agua. Después de cocerse, estas se machucaban manualmente con mazos en cuencos de madera, y se fermentaban en cueros de res sostenidos por horcones. La destilación se realizaba en olla de barro para producir lo que la NOM-070-SCFI-2016 hoy define como mezcal ancestral.

En esa época el mezcal tenía un uso medicinal (para combatir el cansancio y los “malos aires”), además de ritual y comunitario. Vázquez (2023) señala que el mezcal se sigue ocupando para curar estos males y otros más comunes, como dolores gastrointestinales, resfriados, heridas y accidentes graves (a manera de analgésico). Estos saberes siempre han estado en manos de las mujeres y forman parte del legado cultural asociado a la bebida.

Figura 3. Leonardo Hernández, “Tesoro cultural del mezcal”

María Hernández Martínez (54 años) complementó la información proporcionada por Leonardo y Pánfilo, señalando que su bisabuelo paterno trabajó como “mediero”4 en palenques de otros dueños, mientras que el materno producía mezcal con equipo propio. Al preguntar por las mujeres que formaron pareja con ambos bisabuelos la historia se hizo borrosa y fue necesario recorrer el cementerio. Al reencontrarse con las tumbas de sus ancestras, María poco a poco fue recordando algunos datos de sus vidas: Aurora fue partera y curandera; Petronila enviudó de su primer esposo y formó otra familia; Apolonia trabajó el mezcal en olla de barro con su esposo.5 Algunos estudios (Ángeles, 2021) han señalado el incipiente papel que jugaron las mujeres de esta época en la comercialización de la bebida, situación que no fue posible documentar para SBG.

En resumen, la ausencia de las mujeres en la memoria de la familia y los documentos del registro civil se fundamenta no solo en el androcentrismo racializado y capitalista que no considera a las mujeres como actores sociales de la historia, y mucho menos si son indígenas (Ruiz-Funes, 1990), sino también en la organización familiar mesoamericana que trasmite la riqueza por el lado masculino (Robichaux, 2005). En el caso de SBG, el tiempo de convivencia con el linaje femenino fue mucho más corto y fortuito en comparación con el masculino, dejando las historias de las mujeres en el olvido.

Las asesinadas: 1950-1970

La principal fuente de información de este apartado siguió siendo Leonardo Hernández. Dicho periodo está caracterizado por la introducción del alambique de cobre para la destilación, siendo uno de los elementos clave en la definición del mezcal artesanal según la NOM-070-SCFI-2016. Además de alargar la vida útil del equipo, el uso del alambique permite obtener mayores volúmenes de mezcal en menor tiempo. Al tener mayor capacidad de producción, los acopiadores de Matatlán y otros sitios comenzaron a abrir mercados en el Istmo y el norte del país, provocando el rápido enriquecimiento de los dueños de los palenques.

Según Leonardo, los acopiadores de mezcal eran “gachupines”, es decir, personas de tez blanca y lengua castellana. Su testimonio es evidencia de la clara ventaja que el poder colonial otorga a quienes se comunican en el idioma hegemónico del país, fenómeno documentado no solo en el caso del mezcal sino en muchos otros productos indígenas con valor de mercado (Palomo, 2006). Esta época dio inicio al gradual proceso de despojo de un recurso que poco a poco fue adquiriendo mayor valor comercial, convirtiendo a sus legítimos dueños en simples maquiladores de la bebida (Flores y Sánchez, 2020) y concentrando la riqueza en personas ajenas a las comunidades (Bautista y Terán, 2008).

El aumento en el volumen de producción de mezcal gracias a la introducción del alambique de cobre hizo posible que las autoridades del gobierno comenzaran a recaudar impuestos. Leonardo recuerda cómo “los inspectores” llegaban a cobrar, ocasionando que la gente se tuviera que esconder o incluso trasladarse a las partes altas de las comunidades, no necesariamente por negarse a pagar, sino porque no entendían lo que se requería de ellos. El inspector destruía los alambiques cuando no encontraba a la gente, mostrando una vez más la violencia impune del poder colonial. Así lo relata Leonardo: “antes no se puede explicar uno cómo trabaja o cómo va a ser, por eso es que la gente se corre [se va]” (Entrevista a Leonardo Hdz., SBG, 29/05/2023).

Díaz (2020:21) rescata historias parecidas en la región de Miahuatlán: “bajo inspecciones rutinarias a los territorios con ríos, barrancas o lagos en donde se instalaban destilerías temporales, llegaban las autoridades en turno a destruir las herramientas y el mezcal”. Ante la violencia de las autoridades, las mujeres se convirtieron en “la opción ideal para sacar el producto”, porque eran “menos cuestionadas y revisadas” por inspectores tributarios (Ángeles, 2010:58), creando así rutas de comercialización para la consolidación de la agroindustria.

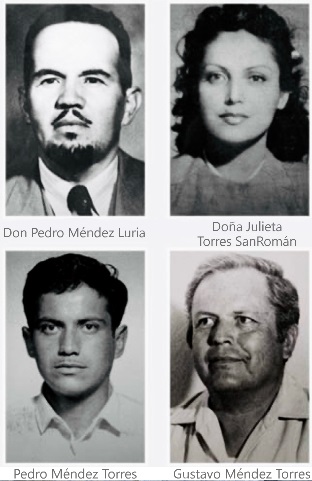

La creciente mercantilización del mezcal, en combinación con el poder colonial del Estado y la creciente visibilidad de las mujeres en la venta del mezcal, condujeron a formas extremas de violencia de género. Cuenta la gente de SBG que en esos tiempos existía un productor de nombre Daniel García, oriundo del pueblo, que logró entenderse con los inspectores porque tanto él como su esposa (originaria de Teotitlán del Valle, Oaxaca) entendían el castellano. Esto ayudó a que el palenque de Daniel prosperara, en contraste con los pertenecientes a familias que corrían a los cerros o incluso dejaban de producir. En poco tiempo, Daniel se consolidó como el principal productor de la comunidad y su situación económica mejoró, también en gran medida por las conexiones familiares de su esposa en la Ciudad de México y Monterrey. La riqueza acaparada por una sola persona, y producida a partir de un recurso que formaba parte del patrimonio de toda la región, causó tal malestar que su esposa fue asesinada, situación que obligó a Daniel y sus hijos a dejar el pueblo hacia el año 1970. De los responsables del asesinato nunca se supo nada, y hoy en día algunas personas todavía justifican el feminicidio porque consideran que Daniel era una persona nociva para la comunidad.

En Matatlán circula una historia similar referente a otra pareja (ver figura 4). La esposa de Pedro Méndez, dueño de la primera marca de mezcal del estado, también fue asesinada en circunstancias que siguen sin ser esclarecidas. Julieta es recordada como pianista, promotora de la cultura, alta, “fina”, “güera”, y que tampoco era originaria del lugar. Al igual que en SBG, en Matatlán se argumenta que el motivo de su muerte fue “la envidia”, es decir, un ajuste de cuentas para vengarse de Pedro por su creciente riqueza, a lo que hay que añadir la visibilidad pública de Julieta que no concordaba con los roles tradicionales de género. La página web de la marca El Cortijo® relata el trabajo conjunto de Pedro y Julieta, quienes a partir de 1967 comenzaron a dominar el mercado estatal y expandirse a Puebla, Guerrero y Chiapas; sin embargo, no existe ninguna mención del asesinato de Julieta, dejando este recuerdo en el olvido (Mezcal El Cortijo, s/f).

Figura 4. Familia Méndez Torres, fundadora de mezcal El Cortijo®

En síntesis, las dos mujeres fueron victimizadas por tener orígenes distintos al lugar donde residían, por salirse de los estereotipos de género, y por haber servido de vínculo con el exterior para el enriquecimiento de la familia en medio del despojo de un recurso que por varios siglos ha pertenecido a los pueblos originarios. Sus cuerpos objetivizados se convirtieron en el arma ideal para vencer al enemigo atacando a la mujer que “le pertenece” (ONU Mujeres, 2014). Con ambos feminicidios se envió una advertencia a otros hombres de ambiciones similares, se silenció a las mujeres (no solo a las muertas sino también a las vivas), y se hizo evidente la violencia de género como máxima expresión de dominación masculina (Segato, 2019).

La violencia de género forma parte de la cotidianeidad de las mujeres de México, y Oaxaca no es la excepción. En Miahuatlán, “la línea divisoria entre las desigualdades y violencias dirigidas hacia las mujeres” es extremadamente difusa, al grado de que, por ejemplo, una mujer estuvo a punto de ser asesinada por su esposo “por haberle regalado comida a su vecina” (Vázquez, 2023:133).

Las caminantes: 1970-2000

En esta sección se relata el trabajo realizado por la pareja formada por Cristina Martínez (73 años) y Cosme Hernández (76 años), ambos monolingües. La familia de Cristina fue productora de mezcal con equipo propio por al menos tres generaciones. Sus saberes se juntaron con los de los ancestros de Cosme, quienes aprendieron el oficio trabajando como medieros y peones en palenques ajenos. Con la unión de ambos jóvenes en la década de los sesenta se consolidó una de las sagas familiares más importantes en la historia del mezcal oaxaqueño (ver figura 2).

La historia de esta pareja se documentó a través de las entrevistas realizadas con sus 11 hijos e hijas (todos/as bilingües), quienes señalaron que cuando sus padres comenzaron a trabajar en su propio palenque se seguía utilizando maguey “de campo”, es decir, silvestre y distinto a la especie espadín que hoy concentra el mercado, y que fue introducida a través de apoyos gubernamentales a principios de los ochenta (COPLADE, 2016). El maguey espadín llegó para quedarse por su excelente adaptación a tierras oaxaqueñas, su mayor concentración de azúcares y su mejor rendimiento, en comparación con el maguey silvestre.

Cosme y Cristina fueron teniendo poco a poco a sus 11 hijos e hijas, combinando la fabricación de mezcal con la siembra de la milpa. Los ingresos obtenidos por la venta del destilado servían para comprar los alimentos que complementaban la dieta campesina, además de la ropa y calzado que requería una familia en proceso de expansión y crecimiento. Los descendientes de la pareja fueron la primera generación en asistir a la escuela, por lo que también hubieron gastos destinados a uniformes y útiles escolares.

La división del trabajo al interior de esta familia se apegó a las normas de género que colocan a los hombres en el ámbito productivo, y a las mujeres en el reproductivo y el comercio a pequeña escala (Torres et al., 2020). Cosme se dedicaba a la siembra de la milpa, la recolección de maguey y el trabajo en el palenque, mientras Cristina atendía labores de crianza y venta de mezcal.

Las tres hijas menores de Cristina (Ninfa, 36 años; Flora, 34 años; Amalia, 29 años) recuerdan cómo por muchos años acompañaron a su madre a vender mezcal en garrafas de cinco o diez litros: “Ella fue la que lo empezó a vender [Cristina], la que salía, la que vendía el mezcal por litro, porque antes mi papá pues sí lo sacaba pues, pero digamos a esperar al cliente hasta el día que venga, en cambio ella vendió como 18 años mezcal casa por casa” (Entrevista a Amalia Hdz. Mtz., SBG, 02/03/2023) (ver figura 5). Olivera (2021:33) también relata recorridos a través de “la sierra para llegar a la costa” vendiendo mezcal, mostrando la cercana relación que las mujeres establecen con el destilado en otras partes de Oaxaca.

Figura 5. Doña Cristina. Fotografía de Raquel Ramírez Castillo, diciembre 2023, San Baltazar.

La venta ambulante no era sencilla, era necesario “rogarles [para] que nos compraran nuestro producto, teníamos que decir un montón de palabritas, que nuestro mezcal es buen mezcal… vendíamos 20 o 15 nada más para pasar el día” (Entrevista a Flora Hdz. Mtz., SBG, 21/02/2023). En esa época predominaban los expendios de mezcal barato y en algunos casos adulterado, con lo que competir con estos productos era difícil, por no decir imposible (Ángeles, 2021). Cristina y sus hijas enfrentaron discriminación no solo por su dificultad para expresarse en castellano, vestimenta y color de piel, sino también porque el México imaginario de la época todavía no le había dado al mezcal el valor comercial que actualmente tiene.

Entrados los años noventa Cristina encontró en algunos de sus recorridos al representante de Alipús®, principal marca comercial que hasta hoy le sigue comprando mezcal a la pareja. Con este comprador estable se mantuvo el volumen de producción y se aseguró un ingreso fijo. Para ello fue necesario el otorgamiento de la Denominación de Origen Mezcal (DOM), así como la creación de la Norma Oficial Mexicana que establece los requisitos de producción6 y la intervención del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM) para verificar el cumplimiento de dicha norma. La DOM hizo posible la venta a comercializadores que colocaron el mezcal fuera del estado y del país, transformando de manera definitiva la economía familiar de los Hernández Martínez, y de muchas otras familias.

Sin embargo, para Ángeles (2021:23), el control del proceso productivo por parte del Estado no ha sido del todo positivo, ya que refuerza el poder patriarcal, clasista y racista sobre los pueblos originarios: “el uso de la palabra mezcal en una etiqueta solo se permitía a aquellos que se sometieran al proceso de certificación y con la previa autorización del Estado mexicano”. La pareja compuesta por Cosme y Cristina no tuvo más remedio que adaptarse a estos cambios, y fue la persistencia de Cristina lo que permitió llevar a buen puerto a su familia, haciendo gala del rol de pequeña comerciante de las mujeres indígenas de Oaxaca (Ortega et al., 2018; Gómez y Arellanes, 2018; Velasco et al., 2021). A esto hay que añadir el extenuante trabajo de crianza de 11 hijos e hijas cuyas experiencias se narran a continuación.

Hijos mezcaleros, hijas artesanas: 2000 presente

Las hijas e hijos de Cristina y Cosme actualmente se encuentran en un rango de edad de 29 a 55 años; todas/os cuentan con descendencia (tres hijas/os en promedio) (Figura 2). Los hombres tienen una escolaridad media de primero de secundaria y las mujeres de sexto de primaria. Son la primera generación bilingüe de la familia con la que pudimos conversar sin necesidad de un intermediario/a.

Los 11 hijos e hijas tienen recuerdos de infancia ligados al mezcal, sin distinciones de género, porque cuando eran pequeños/as, producir mezcal era un juego más que un oficio. Empezaban los años ochenta cuando los tres más grandes (María, Daniel y Aureliano, 55, 52 y 50 años respectivamente) arriaban caballos durante la molienda y vigilaban el llenado de ánforas en la destilación: “Cuando éramos chamacos dábamos vuelta al caballo, a ver quién va a aguantar, no se marea la cabeza. Ya viene mi hermano Daniel con el bieldo, dando vuelta a donde ya pasó esa rueda, voltea y voltea el maguey” (Entrevista a María Hdz. Mtz., SBG, 20/12/2022). Ángeles (2021) y Olivera (2021) relatan experiencias similares en otras regiones de Oaxaca, mostrando con ello la estrecha relación que las mujeres establecen con el mezcal desde la más tierna infancia.

A medida que se fueron haciendo adultos/as, las normas de género que llaman a los hombres a adoptar el rol de proveedores y a las mujeres a dedicarse a los cuidados, fueron definiendo el destino de cada integrante de la familia. Actualmente los seis hermanos varones maquilan mezcal en los cinco palenques que pertenecen a la familia para las siguientes marcas: Sobre el muerto las coronas®; Señor conejo®; Chea Banio®; Lobo México®; Gente de mezcal®; Mezcales de leyenda®; Montelobo®; Convite®; Ojo de tigre®; y Alipús®. Para evitar las “luchas entre los poseedores del conocimiento y las autoridades, además de las luchas de poder en el ámbito comercial entre pequeños empresarios y grandes compañías” (Ángeles, 2021:24), tres de estos hermanos han probado suerte con sus propias marcas (Lishal®, Grulani® y Shiblas-shiblas®), y pretenden en algún momento independizarse por completo para dejar de ser maquiladores, aspiración común en otras regiones de Oaxaca (Flores y Sánchez, 2020).

Entre todos los hermanos se produce un promedio de 25,000 litros al año. Este volumen los ha orillado a contratar trabajadores para ciertas fases de la producción (siembra, corte y cocción de maguey) al tiempo que otras (molienda, fermentación y destilación) son realizadas con mano de obra familiar. Los empleos suelen beneficiar a los hombres salvo en el envasado donde predominan las mujeres debido al estereotipo de género que las define como más aptas para el trabajo “delicado” de pegar etiquetas. En dos de los cinco palenques se contrata a familiares, otorgando a la producción de mezcal artesanal el carácter de micro-empresa familiar.

La situación económica de las cinco hermanas Hernández Martínez contrasta mucho con la de sus seis hermanos. Todas se dedican al cuidado de hijos/as y adultos/as mayores, además de la confección y venta de textiles (María y Amalia), el comercio (Flora), el bordado y elaboración de artesanía de palma (Ninfa), y la siembra de maguey (Epifania), conforme a los roles tradicionales de género prevalecientes en la comunidad (ver figura 6). Araiza (2006) ha denominado “feminización de la pobreza” a la autoexplotación femenina para obtener los recursos necesarios para la subsistencia, alargando sus jornadas de trabajo. “En la noche cuando ya regresamos de la fábrica, ya entonces lavo la ropa, pongo el frijol y pongo mi nixtamal, ya de ahí como a las seis de la mañana ya estoy haciendo mi tortilla” (Entrevista a María Hdz. Mtz., SBG, 20/12/2022). “Trabajo bordando, haciendo blusas, cuando termino pues ya tengo mi dinerito… pero pues a veces de noche ya estoy cansada… A veces me duermo a las tres, cuatro de la madrugada y me despierto a las siete” (Entrevista a Amalia Hdz. Mtz., SBG, 02/03/2023).

Figura 6. Multipresencia femenina: Epifania, Ninfa y Débora. Fotografía de Raquel Ramíres Castillo, 2023, San Baltazar Guelavila.

La prosperidad de los hermanos contrasta con la pobreza y autoexplotación de sus hermanas. El primer factor que explica esta desigualdad es el acceso diferenciado a la tierra: los seis hermanos tienen terrenos de siembra (25 hectáreas en promedio), en contraste con sus cinco hermanas, de las cuales solo tres cuentan con tierra (dos hectáreas en promedio). Tanto ellos como ellas tienen sembrado maguey, pero los hombres, además de tener extensiones mucho mayores, también rentan terrenos y trabajan a medias con personas fuera de la comunidad para mantener sus niveles de producción elevados. En Miahuatlán existen patrones similares de desigualdad de género: “el control económico de los medios de producción, así como las ganancias por la venta de la bebida, son administradas por los hombres” (Vázquez, 2023:32).

Vázquez (2023) considera que la siembra de maguey para la venta es una estrategia de sobrevivencia para las familias más pobres de Miahuatlán. En SBG también se presenta este fenómeno; el caso de Amalia ilustra claramente las dificultades estructurales que enfrentan las mujeres para aprovechar el buen precio del maguey (10 pesos/kg en 2023). Durante mucho tiempo ella ha querido sembrar, pero cuenta con muy poco tiempo para hacerlo porque además de generar ingresos bordando y trabajando en uno de los palenques de la familia, Amalia debe cuidar a su hijo de seis años y a sus padres que ya pertenecen a la tercera edad. Hay que decir que solo dos de los seis hermanos la apoyan económicamente para realizar esta labor, y dos de las cuatro hermanas colaboran con este trabajo de cuidados.

La evidencia más clara de la concentración de la riqueza en manos masculinas es sin duda el palenque con su respectivo equipo de producción, que en general consta de un horno de piedra, cinco tinas de fermentación y tres alambiques de destilación. La inversión para una fábrica con un solo alambique tiene un costo aproximado de $200,000.00 MXN, cantidad que ninguna de las hermanas está en condiciones de erogar: “nosotros como mujeres quisiéramos, pero teniendo hijos, ¿dónde jalamos para ponernos trabajo propio?... No hay apoyo… uno tiene miedo de irse a endeudar, aunque va a pedir un préstamo, ¿dónde? ¿cómo?” (Entrevista a María Hdz. Mtz., 20/12/2022).

Como resumen, el privilegio masculino en la división sexual del trabajo y el patrón indígena de transmisión de la tierra (Espinosa, 2009; Robichaux, 2005; Vázquez, 2016) generó enormes diferencias entre los hermanos y hermanas de la familia. Los primeros se dedican de lleno al maguey-mezcal, lo que además de permitirles el acceso y control a los recursos económicos y productivos, les ha valido reconocimiento social. Las segundas se dedican al hogar combinado con actividades remuneradas propias de su género y condición étnica (elaboración y venta de artesanías), con las cuales apenas logran sobrevivir. Las aspiraciones de las mujeres de producir mezcal o al menos de sembrar maguey no se cumplen debido a los roles de género que limitan su presencia en el palenque, su movilidad social y el acceso al recurso económico, aunados a la baja autovaloración y sobrecarga de trabajo de las mujeres.

El futuro incierto de las (jóvenes) maestras mezcaleras

La generación más joven está compuesta por 15 hombres y 14 mujeres. Por su edad, pueden dividirse en tres grupos: menores de 10 años (siete integrantes), entre 10 y 20 (11), y mayores de 20 (11) (figura 2). A diferencia de la generación anterior, el contacto de estos/as niños/as y jóvenes con el mezcal está mediado por su clase (si son hijos/as de maestro mezcalero o de mujeres artesanas) y su género, ya que ambos factores interactúan entre sí para moldear el acceso a la educación, la movilidad y las posibilidades de desarrollo de cada persona.

Los niveles de escolaridad más altos en esta generación (y en toda la familia) son los de dos hijas de maestros mezcaleros, Elisa Hernández Hernández y Ana Laura Hernández García, de 24 y 23 años respectivamente, quienes terminaron estudios universitarios en una institución particular del estado de Puebla. Para sus padres esto significó enviar dinero cada mes para renta, ropa, calzado, alimentos, costos de inscripción y útiles escolares. Ambas estudiaron administración de empresas y aspiran a convertirse en maestras mezcaleras para “continuar con el legado de mi familia, tener nuestra propia marca de mezcal y dar a conocer la labor de lo que por tantos años mi familia ha luchado” (Elisa Hdz. Hdz., SBG, 18/12/2022).

Elisa actualmente apoya en el palenque de su papá con la elaboración de la bitácora solicitada por COMERCAM para certificar la producción (ver figura 7). Lo preocupante de su caso es que el heredero seguro del palenque es su hermano menor (21 años) que ya es el brazo derecho de su papá. ¿Qué hará Elisa cuando el palenque pase a ser de su hermano? ¿Seguirá apoyándolo o se separará y pondrá el propio? ¿Con qué dinero? ¿Se repetirá la historia de la generación anterior, donde las mujeres se sienten fuertemente asociadas con el mezcal, pero no tienen recursos para invertir en un palenque propio?

Figura 7. Eliza Hernández Hernández ajustando mezcal.

Ana cuenta con planes parecidos a los de Elisa. Ella quiere registrar su propia marca y eventualmente iniciar su propio palenque: “quiero tener mi propia fábrica de mezcal y ser mi propia productora, además crear mi propia marca y buscar mercado extranjero para darlo a conocer” (Ana Hdz. G., SBG, 18/12/2022). Ana ha viajado a Canadá para explorar nichos de comercialización con apoyo de la Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario (SENASICA, 2023). Junto con Elisa, Ana forma parte del grupo “Mujeres del mezcal y maguey de Oaxaca” desde 2021.

El libro titulado Miradas femeninas desde el mezcal (Ángeles et al., 2021) contiene las experiencias de ocho mujeres con el mezcal. Dos de ellas son “maestras mezcaleras”, y una más está en vías de serlo. El resto se dedican al estudio, documentación, promoción y comercialización del destilado. Las experiencias de las dos maestras (Ángeles, 2021; Olivera, 2021) ayudan a reflexionar sobre las posibilidades de Elisa y Ana de cumplir sus aspiraciones.

Ángeles (2021) y Olivera (2021) se describen a sí mismas como herederas de una importante tradición (ambas son cuarta generación en la producción de mezcal) y resaltan el trabajo de todos/as los integrantes de la familia, al tiempo que reconocen que uno de los principales retos para “ser mezcalera sin dejar de ser mujer” es conciliar los roles de “madre, ama de casa, jefa, administradora, vendedora y todo lo que conlleva la producción” (Ángeles, 2021:16). Por esta misma razón, la maestra mezcalera más joven de las tres entrevistadas por Vázquez (2023) ha decidido permanecer soltera. Otro reto quizás mayor es el peligro de convertirse en “objeto de aparador”, sin realmente formar parte del proceso de toma de decisiones referente a la producción y venta del mezcal (Vázquez, 2023).

Una característica importante de Ángeles y Olivera es que ambas pertenecen a una cooperativa, es decir, el modelo de producción es distinto al de la micro-empresa que caracteriza a los Hernández Martínez donde cada núcleo familiar trabaja por su propia cuenta bajo la dirección del padre. Además, Ángeles (2021) y Olivera (2021) juegan un papel clave en la promoción del mezcal y el cuidado del ecosistema donde este se produce. El camino que ambas han tomado puede servir de inspiración para que Elisa y Ana elijan el propio y logren mantener su relación cercana con el mezcal, incluyendo su deseo de vivir de manera digna y satisfactoria de su producción y venta.

En contraste con Elisa y Ana, las hijas de artesanas y/o comerciantes tienen menos dilemas que resolver, porque sus oportunidades de desarrollo han sido menores a lo largo de sus vidas. Emma García Hernández se vio orillada a cambiar de licenciatura (de enfermera a educadora) por el costo que implicaban los materiales solicitados y ante las difíciles circunstancias económicas de su familia; la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca fue la opción más factible para continuar con su formación. Por su parte, Fernanda Cruz Hernández es trabajadora doméstica en la casa de Ana y no ha tenido posibilidades económicas de seguir estudiando.

Existen contrastes similares entre los hijos de maestros mezcaleros y los hijos de mujeres artesanas. Los primeros trabajan igual de duro que sus papás porque se saben herederos de la tradición familiar. Desde pequeños comenzaron a acarrear leña, cuidar el llenado de garrafones y alimentar caballos. A la edad de 15 o 16 años adquirieron responsabilidades más serias (llenado de horno y alambiques, machucado de maguey, acarreo de agua, disposición de residuos sólidos) para, en un futuro lejano o cercano, convertirse en la persona de mayor confianza de su papá. En diferencia, los hijos de artesanas se dedican a actividades totalmente distintas (por ejemplo, son mototaxistas), trabajan como peones de manera eventual en algún palenque de la familia, o combinan la producción de mezcal a pequeña escala (un solo alambique) con otras actividades (telar de pedal, siembra de milpa y maguey). Dicho en otras palabras, los hijos de maestros mezcaleros tienen la posibilidad de convertirse en algo similar a lo que ya son sus papás, mientras que los hijos de las artesanas generalmente se desempeñan en otros oficios.

Como resumen, podría decirse que el destino de la quinta generación de esta familia está marcado sobre todo por la clase y el género, en concordancia con la teoría de la interseccionalidad que destaca el papel de distintos factores en la reproducción de la desigualdad (Collins, 2000; Lugones, 2008). Dos de las hijas de maestros pudieron adquirir formación universitaria, en contraste con sus primas que no tienen ese origen, o inclusive con sus propios hermanos. Sin embargo, el futuro de estas jóvenes es incierto, porque a pesar de que ellas quieren convertirse en las primeras maestras mezcaleras de su familia y de su pueblo, sus hermanos ya están compenetrados con el trabajo y son los herederos seguros del palenque. Por su parte, los hijos de las artesanas se encuentran distantes del oficio y es probable que se conviertan en la primera generación separada del mezcal por falta de acceso al capital requerido para su producción y comercialización.

Conclusiones

Este trabajo no trató sobre famosos maestros mezcaleros. Tampoco versó sobre mujeres que se están abriendo camino para serlo. Más bien, el artículo busca reconocer a las mujeres que a lo largo de un siglo han contribuido a consolidar la cultura del mezcal a pesar de que nadie recuerda sus nombres, de haber sido silenciadas con la muerte y de haber tenido que crear rutas de comercialización desconocidas, incluso para los/as especialistas en el tema. El documento también busca reconocer a las mujeres vivas de hoy, que, a pesar de haber crecido produciendo mezcal, tienen una doble y hasta triple jornada (ama de casa/artesana/comerciante) debido a las desigualdades de género, clase y etnicidad que las coloca en situación de marginación y pobreza. Y reconocer también a las jóvenes que han aprovechado los recursos educativos disponibles a su alcance buscando hacer suyo el legado familiar.

En la primera etapa (1910-1950) fue posible determinar que el mezcal se elaboraba en forma ancestral según la NOM-070-SCFI-2016, utilizando horcones, cueros de vaca, barro y maguey de campo. La producción era muy baja y tenía un uso principalmente ritual y comunitario. Las mujeres de esta época son invisibles no solo como productoras de mezcal, sino incluso como reproductoras de la familia. Hay poca certeza sobre sus nombres y oficios dado que solo aparecen como acompañantes de los hombres, ya desde entonces considerados destacados productores de mezcal.

La segunda época (1950-1970) está marcada por la introducción del alambique de cobre que permitió incrementar los volúmenes de producción, situación que contribuyó a la explotación de familias mezcaleras por acopiadores hispanohablantes que se apropiaron de su trabajo, y por recaudadores tributarios del Estado. En este contexto de expansión productiva, las mujeres fueron doblemente victimizadas. Dos de ellas, una en SBG y otra en Matatlán, fueron asesinadas por ser las compañeras de productores que estaban teniendo éxito, y por no ser originarias del lugar. El feminicidio de ambas mujeres fue un mensaje en código entre varones que sirvió para detener su enriquecimiento a partir del mezcal, silenciando no solo a las mujeres asesinadas, sino también a las que en aquellos tiempos seguían vivas.

La tercera fase (1970-2000) cambió drásticamente la producción de mezcal debido a la introducción del maguey espadín, el otorgamiento de la DOM y el impulso al proceso de certificación, que para algunas familias mezcaleras constituye una expresión más de poder estatal y comercial sobre pueblos originarios. La familia Hernández Martínez no tuvo más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos gracias a los 18 años de recorridos de Cristina, la matriarca de la familia, que logró aprovechar la oportunidad que le brindó un comprador. Pero estos recorridos no fueron los primeros en existir, ya que hay registros de caminatas parecidas desde la época anterior, a cargo de mujeres que eran útiles para evadir inspecciones tributarias, mostrando así su papel invisible en abrir rutas de comercialización, quizás desde tiempos previos a los documentados en este trabajo.

La cuarta época (2000-presente) representó la primera oportunidad de la familia para dedicarse de tiempo completo al mezcal. Sin embargo, esta oportunidad se presentó solo para ser maquiladores y de manera exclusiva para hombres propietarios de la tierra y con capacidad financiera para invertir en el equipo que se necesita para echar a andar la producción. Las mujeres, igualmente conocedoras del proceso, no están en condiciones de hacer algo similar y tienen oficios tradicionalmente femeninos: tejen, bordan y venden a pequeña escala. El destape del mezcal, su ingreso al mercado internacional y el reconocimiento en foros nacionales e internacionales solo fue posible para los hombres.

La quinta y última generación apenas está trazando su camino. Fue la primera en obtener estudios universitarios, pero no de manera generalizada: solo dos hijas de maestros mezcaleros tuvieron esa oportunidad, resaltando el papel que juega la clase social en el acceso a la educación en pleno siglo XXI. Como en las generaciones anteriores, la identidad de estas dos chicas está fuertemente arraigada en la cultura del mezcal, pero el género como factor determinante en el acceso a la riqueza es la principal limitante que enfrentan para cumplir con el sueño de convertirse en maestras mezcaleras. No obstante, la determinación y el empeño con que aparecen en la escena del mezcal, así como los ejemplos cada vez mayores de mujeres que reclaman un espacio en la agroindustria, son una oportunidad para que ellas logren su objetivo. El resto de las jóvenes en situación más precaria no tienen las mismas oportunidades, como tampoco lo hacen los jóvenes sin padres mezcaleros.

La producción de mezcal ha pasado por numerosas transformaciones para consolidarse como una bebida prémium del México profundo que ya ha sido apropiada por el México imaginario y el mundo globalizado. Como en los años del mezcal acaparado por españoles y mestizos, hoy sobresalen grandes complejos empresariales, algunos extranjeros, que comercializan el mezcal desde el exotismo del México desconocido, convirtiendo a los principales garantes de la bebida en simples maquiladores de la misma. La situación de dependencia en la que se encuentran estas familias no cambiará hasta que no logren consolidar marcas propias. Aun así, las desventajas son mayores para las mujeres que tuvieron que esperar hasta la quinta generación para comenzar a soñar con ser reconocidas como parte del proceso de producción. Por ahora, en este sistema de desigualdad estructural regido por las inequidades de género, clase y etnicidad, únicamente los hombres pueden brillar como artífices de la bebida, reconocimiento que, por lo pronto, solo es útil para promocionar las marcas con las que tienen convenios de venta.

Las experiencias de las mujeres que a lo largo de décadas han sostenido la vida de los mezcaleros, de sus hijos/as y de la propia cultura del mezcal, siguen siendo invisibles. Alumbrar sus trayectos, exponer sus vivencias y dialogar con ellas apenas ha comenzado a abrir el tortuoso camino hacia el reconocimiento personal, familiar y comunitario. Queda pendiente hacer estudios más amplios para cuantificar y dimensionar las barreras de género, clase y etnicidad que enfrentan las mujeres en las distintas regiones donde se produce mezcal. También es necesario insistir en el diseño de políticas públicas con enfoque de género de alcance estatal que logren transformaciones a largo plazo a favor de las mujeres mezcaleras de Oaxaca.

Bibliografía

Ángeles-Carreño , Graciela Concepción (2010) “Mezcalilleras... Mujeres del mezcal”. En Artes de México, (N.98), pp. 57–59.

Ángeles-Carreño , Graciela Concepción (2021) “Mezcalillera”. En Ángeles-Carreño, Graciela Concepción, Pardo-Núñez, Joaliné, Olivera-Aguilar, Sósima, Philion, Silvia, Ortiz-Brena, Sandra, Rivera-Uribe, Paloma, Meneses-Meneses, Erika, Rendón-Godines, Cristina, Carbajal-Franco, María Elena. Miradas femeninas desde el mezcal, Guadalajara, Jalisco: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, pp. 9–26.

Ángeles-Carreño, Graciela Concepción, Pardo-Núñez, Joaline, Olivera-Aguilar, Sósima, Philion, Silvia, Ortiz-Brena, Sandra, Rivera-Uribe, Paloma, Meneses-Meneses, Erika, Rendón-Godines, Cristina y Carbajal-Franco, María Elena (2021) Miradas femeninas desde el mezcal. Jalisco, Guadalajara: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco.

Araiza-Díaz, Alejandra (2006) “Las mujeres indígenas en México, un análisis de la perspectiva de género”. En Quaderns-e de I’Institut Català d’Antropologia, (N.8). Disponible en: https://raco.cat/index.php/QuadernseICA/article/view/56017/131218

Bautista, Juan Antonio y Smith-Mascha, Afra (2012) “Sustentabilidad y agricultura en la región del mezcal de Oaxaca”. En Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, (V.3, N.1), pp. 5–20. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342012000100001&script=sci_abstract

Bautista, Juan Antonio y Terán-Melchor, Edith (2008) “Estrategias de producción y mercadotecnia del mezcal en Oaxaca”. En El Cotidiano, (N.148), pp. 113–122. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32514811

Bonfil-Batalla, Guillermo (1989) México profundo. Una civilización negada. México: Editorial Grijalbo. Disponible en: https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Filosofias_pueblos_originarios/Mexico_profundo-Guillermo_Bonfil.pdf

Carlsen, Laura (1999) “Las mujeres indígenas en el movimiento social”. En Revista Chiapas, (N.8),pp. 27-66. Disponible en: https://centrodocumentacion.psicosocial.net/wp-content/uploads/2004/01/carlsen-mujeres-indigenas.pdf

Cobo-Bedia, Rosa (2005) “El género en las ciencias sociales”. En Cuadernos de Trabajo Social, (N.18), pp. 249–258. Disponible en: https://portalinvestigacion.udc.gal/documentos/608ca91faf765575d40acafc

Collins-Hill, Patricia (2000) Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment. Londres: Routledge. Disponible en: https://www.routledge.com/Black-Feminist-Thought-Knowledge-Consciousness-and-the-Politics-of-Empowerment/HillCollins/p/book/9780415964722

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado [COPLADE] (2016) Diagnóstico de la cadena de valor mezcal en las regiones de Oaxaca. Disponible en https://www.oaxaca.gob.mx/coplade/wp-content/uploads/sites/29/2017/04/Perfiles/AnexosPerfiles/6.%20CV%20MEZCAL.pdf

Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal [COMERCAM] (2020). En El mezcal. La cultura líquida de México. (N.4). Disponible en:https://www.erstwhilemezcal.com/wp-content/uploads/2020/06/January-2020-Magazine_El_Mezcal_Spanish.pdf

Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal [COMERCAM] (2023) Informe estadístico. Disponible en: https://comercam-dom.org.mx/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-2023_PUBLICO.pdf

Davidson-Pacheco, Luis Guillermo (2007) “Una mirada al método genealógico y un ejemplo de su aplicación en un pueblo de Tlaxcala, México”. En Robichaux David (Ed.) Familia y diversidad en América Latina. Estudios de caso, Buenos Aires: CLACSO, pp. 167-185. Disponible en: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011013703/07-Pacheco.pdf

Diario Oficial de la Federación [DOF] (2017) NOM-070-SCFI-2016. En Bebidas Alcohólicas. Mezcal: especificaciones. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472787&fecha=23/02/2017

Díaz-de-la-Vega-Núñez, Dafne Juliana (2020) ¿Una onza de mezcal o una jícara llena? Actividades familiares frente a la mercantilización en la localidad de logoche. Tesis para obtener el grado de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Disponible en: http://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/1168

Domínguez-Gaspar, Noemí (2020) “La participación de las mujeres a través de la cocina para la producción de agave y mezcal en Albarradas, Oaxaca”. En Cuadernos del Sur, (V.25, N.49), pp. 107–126. Disponible en: https://cuadernosdelsur.com/wp-content/uploads/2021/02/Articulo-5_CS_49.pdf

Espinosa-Meza, David Eduardo, Rivera-González, Gibrán y Maldonado, Blanca Estela (2017) “Caracterizando la producción y organización de los mezcaleros en Matatlán, México, capital mundial del mezcal”, En Estudios Sociales, (V.27, N.50), pp. 1-30. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572017000200010&script=sci_abstract

Espinosa-Damián, Gisela (2009) Cuatro vertientes del feminismo en México. Diversidad de rutas y cruce de caminos, México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Flores-López, María de Lourdes, Orozco-Hernández, Roberto Paulo y Sánchez , Ever (2022) “Las mujeres en la producción del agave-mezcal y su importancia en los sistemas alimentarios ”. En Regiones y Desarrollo Sustentable, (V.22, N.43), pp. 1-24. Disponible en: http://coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS/article/view/244

Flores-López, María de Lourdes y Sánchez-Osorio, Ever (2020) “La maquila del mezcal en Oaxaca: el caso de los mezcaleros en San Juan del Río”. En Vázquez-Elorza, Ariel, Sánchez-Osorio, Ever, y Hernández-López, José de Jesús (Eds.), Protección, sustentabilidad y aprovechamiento en la cadena productivo agave-mezcal. Zamora: El Colegio de Michoacán, pp. 147–157.

Gómez-Sosa, Lilibeth y Arellanes-Cancino, Nimcy (2018) “Del huerto al mercado: Especies vegetales y comerciantes en la Villa de Zaachila, Oaxaca, México.” En Revista Mexicana de Agroecosistemas, (V.5, N.1), pp. 43–54.

Hierro, Graciela (2002) “Madres simbólicas del feminismo en México”. En Gutiérrez-Castañeda, Griselda (Ed.), Feminismo en México. Revisión histórico-crítica del siglo que termina, México: Programa Universitario de Estudios de Género, pp. 27-37. Disponible en: https://cieg.unam.mx/docs/publicaciones/archivos/102.pdf

Impunidad Cero (2022) “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio”. Disponible en: https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=175&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-2022

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca [IEEPCO](2018) Sistemas Normativos Indígenas. Disponible en: https://www.ieepco.org.mx/sistemas-normativos/municipios-sujetos-al-regimen-de-sistemas-normativos-indigenas-2018

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2019) Banco de indicadores. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6207019014&tm=6#D6207019014_123

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2021) En Censo de Población y Vivienda 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/?ps=microdatos#Datos_abiertos

Lagarde, Marcela (2008) “Antropología, feminismo y política: Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”. En Bullen, Margaret y Diez-Mintegui, Carmen (Eds.), Retos teóricos y nuevas prácticas, España: Ankulegi, pp. 209–40. Disponible en: http://mujeresdeguatemala.org/wp-content/uploads/2014/06/Violencia-feminicida-y-derechos-humanos-de-las-mujeres.pdf

Lagarde, Marcela (2018) Género y feminismo: Desarrollo humano y democracia. México: Siglo XXI Editores.

Lamas, Marta (1986) “La antropología feminista y la categoría “género””. En Nueva Antropología, (V.8,N.30), pp. 173–198. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/159/15903009.pdf

Lugones, María (2008) “Colonialidad y género”. En Tabula Rasa, (N.9), pp. 73–101. Disponible en: https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf

Luna-Zamora, Rogelio (1991) La historia del tequila, de sus regiones y sus hombres. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Machuca-Chávez, Claudia Paulina (2018) El vino de cocos en la Nueva España: historia de una transculturación en el siglo XVII. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Mezcal El Cortijo (s/f) Nuestra Historia. Disponible en: https://www.mezcalelcortijo.com/acerca/nuestra-historia/

Nogales, Luis (2019) El origen del mezcal. Disponible en: https://mezcologia.mx/mezcal-origen-oaxaca/

Olivera-Aguilar, Sósima (2021) “El mezcal y yo”. En Ángeles-Carreño, Graciela Concepción, Pardo-Núñez, Joaliné, Olivera-Aguilar, Sósima, Philion, Silvia, Ortiz-Brena, Sandra, Rivera-Uribe, Paloma, Meneses-Meneses, Erika, Rendón-Godines, Cristina, Carbajal-Franco, María Elena. Miradas femeninas desde el mezcal, Guadalajara, Jalisco: Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, pp. 29–35. Disponible en: https://ciatej.mx/files/divulgacion/divulgacion_6229038826e38.pdf

Olivera-Bustamante, Mercedes (2009) “Incidencia de la crisis en la situación y condición de género de las mujeres rurales”, En Rubio, Blanca (Ed.) Impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos en México, 2008-2009, México: Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, pp. 72-92 .

Organización de las Naciones Unidas [ONU] Mujeres (2014). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Disponible en: https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2014/Modelo%20de%20protocolo.pdf

Ortega-Ortega, Tomás, Núñez-Espinoza, Juan Felipe, Vázquez-García, Verónica, Vizcarra-Bordi, Ivonne, Sesia, Paola María y Flores-Sánchez, Diego (2018) “Mujeres y organización comunitaria. El caso de las palmeadoras de Tlaxiaco, Oaxaca, México”. En Eutopía, (N.13), pp. 33–52. Disponible en: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/article/view/3283/2332

Palomo, Nellys (2006) “Las mujeres indígenas: surgimiento de una identidad colectiva insurgente”. En Lebon, Nathalie y Maier, Elizabeth (Eds.) De lo privado a lo público. Treinta años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina, México: Editorial Siglo XXI, pp. 236-248.

Pimentel, Arlen (2022) “Concursan maestros mezcaleros de Oaxaca en “La piña de maguey más pesada””. En El Universal Oaxaca. Disponible en: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/mas-de-oaxaca/concursan-maestros-mezcaleros-de-oaxaca-en-la-pina-de-maguey-mas-pesada

Prado-Pérez, Ruth Elizabeth, y Castañón-García, Gabriela (2016) “Violencia de género en el contexto de los conflictos armados”. En Hernández-García, Ma. Aidé y Coutiño-Osorio Fabiola (Eds.), Cultura de la violencia y feminicidio en México, México: editorial Fontamara, pp. 101-122.

Ramírez, Gloria (2015) La declaración de derechos de la mujer y la ciudadana de Olympe de Gouges de 1791 ¿Una declaración de segunda clase? Disponible en: https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra/materiales/u1_cuaderno2_trabajo.pdf

Registro Agrario Nacional [RAN] (2023) Indicadores básicos de la propiedad social. Disponible en: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-de-consulta/estadistica-agraria/indicadores-basicos-de-la-propiedad-social

Restrepo, Alejandra (2016) “La genealogía como método de investigación feminista”. En Blázquez-Graf, Norma y Castañeda-Salgado, Martha Patricia (Eds.), Lecturas críticas en investigación feminista, México: Universidad Autónoma de México, pp. 23-42. Disponible en: http://www.libros.unam.mx/lecturas-criticas-en-investigacion-feminista-9786070286483-libro.html

Rizo-García, Marta (2021) “La historia oral como recurso metodológico para aproximarnos a la autopercepción corporal de mujeres adultas mayores en la Ciudad de México”. En Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, (V.8, N.15), pp. 70–93. Disponible en: http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/244

Robichaux, David (2005) “Principios patrilineales en un sistema bilateral de parentesco: Residencia, herencia y el sistema familiar mesoamericano”. En Familia y parentesco en México y Mesoamérica: unas miradas antropológicas, México: Universidad Iberoamericana, pp. 167-274.

Ruiz-Funes, Concepción (1990) “La Historia Oral y los estudios de la mujer”. En Cuicuilco Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, (V.8, N.23–24), pp. 71–74. Disponible en: https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo%3A24109

Segato, Rita (2019) “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”. En Leyva-Solano, Xochitl e Icaza, Rosalba (Coords.) En tiempos de muerte: Cuerpos, rebeldías, resistencias. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pp. 67-88.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria [SENASICA] (2023) “Impulsan México y Canadá oportunidades comerciales para productores de pueblos originarios y primeras naciones”, Gobierno de México. Disponible en: https://www.gob.mx/senasica/prensa/impulsan-mexico-y-canada-oportunidades-comerciales-para-productores-de-pueblos-originarios-y-primeras-naciones-332938?idiom=es

Torres-Beltrán, Xóchitl Karina, Tena-Guerrero, Olivia, Vizcarra-Bordi, Ivonne y Salguero-Velázquez, Alejandra (2020) “División sexo-genérica del trabajo y multipresencia en las prácticas de alimentación femeninas basadas en maíz en una comunidad mixteca del estado de Guerrero”. En Vizcarra-Bordi, Ivonne (Ed.), Volteando la tortilla. Género y maíz en la alimentación actual de México, México: Universidad Autónoma del Estado de México, pp. 61-84 .

Vázquez-García, Verónica (2016) “Género y derechos agrarios en los ejidos de México. Reflexiones a más de dos décadas de la reforma de 1992”. En Velázquez-Gutiérrez, Margarita, Vázquez-García, Verónica, De-Luca-Zuria, Ana y Sosa-Capistrán, Dulce María (Eds.), Transformaciones ambientales e igualdad de género en América Latina. Temas emergentes, estrategias y acciones. Cuernavaca, México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 177-200.

Vázquez-Vargas, Laura Carolina (2023) Mezcal y poder: desigualdades y violencias de género en el contexto de Logoche, Tesis para obtener el grado de maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Velasco-Jiménez, Gabriela, Cabrera-Cruz, Blasa Celerina y Castillo-Leal, Maricela (2021) “La dinámica del capital social de las artesanas textiles en el desarrollo de las comunidades rurales del estado de Oaxaca”. En Contraste Regional, (V.9, N.18), pp. 9–30. Disponible en: https://ciisder.mx/images/revista/contraste-regional-18/02_La_dinamica_del_capital_social_de_las_artesanas_textiles_en_el_desarrollo_de_las_comunidades_rurales_del_estado_de_Oaxaca.pdf

Wollstonecraft, Mary (2005) Vindicación de los derechos de la mujer. México: Akal.

Zizumbo-Villareal, Daniel y Colunga-García-Marín, Patricia (2007) “La introducción de la destilación y el origen de los mezcales en el occidente de México”. En Colunga-García-Marín, Patricia, Larqué-Saavedra, Alfonso, Eguiarte, Luis E. y Zizumbo-Villareal, Daniel (Eds.) En lo ancestral hay futuro: del tequila, los mezcales y otros agaves. México: Centro de Investigación Científica de Yucatán , pp. 85-112 .

Notas

1 Según Lugones (2008:78) el término “mujer de color” es sobre todo político porque representa una coalición de mujeres de diversas características (indígenas, mestizas, mulatas, negras, chicanas), que comparten entre sí ser víctimas de “la colonialidad del género”.

2 Tal como se establece en la NOM-070-SCFI-2016, el mezcal ancestral se distingue del artesanal por el equipo empleado en la producción, destacando para el primero la molienda en canoas de madera con trabajo manual, el fermento en cuero de animal y el destilado en olla de barro. Mientras que, en el artesanal, se destaca la molienda con molino de piedra realizado generalmente con tracción animal, fermentación en tinas de madera y destilación en alambique de cobre.

3 Las actas de nacimiento de la década de los treinta dicen a la letra lo siguiente: “nació un niño que se presenta vivo, manifestando que la madre del niño es de nacionalidad mexicana por nacimiento, de raza indígena, soltera, de 23 veintitrés años de edad y de ocupación molendera”. El nombre del padre sí es mencionado: “se presentó en esta oficina… el C. Lauro Hernández, de nacionalidad mexicana por nacimiento, de raza indígena…”.

4 El trabajo “a medias” es una buena alternativa ante la imposibilidad de completar el ciclo productivo. En términos generales, una persona pone la tierra (con el respectivo agave) y otra el palenque. El mezcal obtenido se divide entre ambas. Este sistema de producción fue muy común cuando había pocos palenques. Actualmente puede tomar distintas formas, por ejemplo, una persona pone el terreno y otra la planta. Estos arreglos siguen siendo frecuentes porque tanto la instalación de un palenque como la compra de planta para siembra o terreno requieren de una inversión considerable.

5 Los apellidos de las mujeres han sido omitidos ya que las actas de nacimiento no proporcionan sus nombres completos y ninguna persona viva los recuerda.

6 La Norma Oficial de 1994 buscaba homogeneizar el proceso de producción sin considerar las características de los mezcales que se producen en cada región. El concepto de calidad se basaba en parámetros fisicoquímicos que dejaban en segundo término el sabor de la bebida y su proceso de producción (Ángeles, 2021). La norma fue modificada en 2004 para dar lugar a la actualmente vigente, la NOM-070-SCFI-2016. Esta clasifica el mezcal en cuatro clases (joven o blanco, reposado, añejo y madurado en vidrio) y tres categorías: mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. En las definiciones siguen predominando los parámetros fisicoquímicos del producto; el proceso de producción ha adquirido una mayor relevancia para la clasificación.