"Mexicanizar la frontera": la construcción de la Carretera Fronteriza del Sur y sus implicaciones en la colonización y la consolidación de la frontera sur de México (1959-2000)

“Mexicanizing the border”: the construction of the Highway Fronteriza Del sur, its implications for colonization and consolidation of Mexico’s Southern Border (1959-2000)

DOI: https://doi.org/10.31644/ED.IEI.V21.2024.A11

Joel Pérez Mendoza ORCiD: 0000-0003-2386-5122

Posdoctorante en el CIMSUR-UNAM. Doctor en Historia por El Colegio de México, sus líneas de investigación son los procesos de conformación y las dinámicas de movilidad humana en la frontera Chiapas-Guatemala; las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Chiapas durante los siglos XIX y XX. E-mail: joprzm@gmail.com

RESUMEN

Durante la segunda mitad del siglo XX el gobierno mexicano impulsó la construcción de una carretera paralela a la franja fronteriza de la Selva Lacandona que le permitiera comunicar las ciudades de Comitán, en Chiapas, con Tenosique, en Tabasco. La apertura de esta vía de comunicación tenía como objetivos facilitar el control del Estado mexicano en esta región, impulsar su colonización que era vista como un paso fundamental para fijar la frontera al establecer una “barrera de valores humanos”, así como permitir la extracción de sus recursos naturales, logrando de este modo la “mexicanización” de la zona. A partir de fuentes orales y de archivo se muestra cómo el avance de la carretera Fronteriza del Sur, influyó en las dinámicas económicas, políticas y sociales de esta franja fronteriza a lo largo de cuatro décadas en las que se llevó a cabo su construcción.

Palabras clave:

construcción de carretera fronteriza, colonización dirigida y migración, relaciones transfronterizas México-Guatemala, Selva Lacandona colonización, dinámicas de poblamiento, programa de desarrollo gubernamental.

ABSTRACT

Throughout the second half of the 20th century, the Mexican government promoted the construction of a highway in the Lacandon Jungle, drawn parallel to the border line and connecting the city of Comitan in Chiapas, with Tenosique, in Tabasco. The purpose of this new infrastructure was to strengthen the Mexican state’s control over this region, to promote colonization in order to fix the border by establishing a “barrier of human values” and to allow the extraction of natural resources, thus achieving the “Mexicanization” of this borderland. Based on oral and archival sources, it shows how the progress of the Carretera Fronteriza del Sur (Southern Border Highway) influenced the economic, political and social dynamics of this borderland throughout the four decades that took its construction.

Keywords:

Border highway construction, Managed colonization and migration, Mexico-Guatemala cross-border relations, Selva Lacandona colonization, Settlement dynamics, Government development program.

Recibido: 14/11/2023 • Aceptado: 09/05/2024 • Publicado: 02/12/2024

Introducción

A mediados de 1984, el gobierno mexicano dispuso reubicar a los 46,000 guatemaltecos que se encontraban refugiados en la frontera entre Chiapas y Guatemala hacia los estados de Campeche y Quintana Roo. El 25 de julio de 1984, el subsecretario de Gobernación, Jorge Carrillo Olea, declaró que este traslado era una medida urgente, pues con ello México buscaba recuperar la frontera sur y la identidad nacional en esa franja fronteriza. Por esta razón, advirtió que era necesario “reforzar la presencia de México” en la zona y con ello “evitar la desmexicanización”. En este mismo sentido se pronunció Óscar González, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), quien manifestó que el Estado mexicano debía “tener el control de su frontera y no grupos de extranjeros por más que hayan tenido razones válidas para internarse” (El Día, 1984).

Ideas similares se expresaron un año después en un “informe sobre refugiados guatemaltecos” presentado por el Ejecutivo Federal, en el que se advertía la necesidad de “afirmar la mexicanidad y nacionalismo en la frontera sur y crear una atmósfera más defendible en términos de identidad nacional”. Se enfatizó además en que “la definición y diseño de la frontera sur del país” debía convertirse en “una de las grandes prioridades nacionales” (González, 1985). Así, más de cien años después de la firma del Tratado de Límites entre México y Guatemala, el 27 de septiembre de 1882, seguía existiendo una preocupación del Estado mexicano por tener un control efectivo de su frontera sur, en particular de la zona selvática de la Lacandona, donde existían proyectos energéticos relevantes a raíz del descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos y se proyectaba la construcción de hidroeléctricas. Esto evidenciaba la necesidad de romper con el aislamiento de la región mediante una vía de comunicación que la conectara con otras zonas del estado y con el resto del país.1

Por esta razón, desde comienzos de la segunda mitad del siglo XX, el gobierno mexicano advirtió la necesidad de construir una carretera paralela a la frontera que comunicara mejor estos territorios, para así facilitar su control y la presencia de agentes del Estado mexicano en la zona. La apertura de esta vía de comunicación, que sería conocida como carretera Fronteriza del Sur y cuya construcción se prolongaría cerca de cuatro décadas, afianzaría su colonización y sería también fundamental para fijar la frontera, al establecer una barrera humana que permitiría fortalecer la identidad nacional en la zona y, por lo tanto, “mexicanizarla”.

Los caminos, como bien ha señalado Juan Pedro Viqueira (2006:38), pueden ser considerados “fenómenos sociales totales” pues “su estudio ofrece una vía privilegiada para conocer a la sociedad que lo construye y lo utiliza”. De igual forma, Chantal Cramaussel (2006:19-21) plantea que estudiar una vía de comunicación permite comprender mejor el desarrollo de los pueblos que se encuentran a lo largo de estos caminos, los flujos migratorios y comerciales, así como la vida social de las regiones que atraviesa. Así, estudiar la carretera Fronteriza del Sur tiene como objetivo analizar cómo su construcción influyó en los procesos políticos y socioeconómicos que se vivieron en la región fronteriza que va desde Comitán hasta Palenque durante la segunda mitad del siglo XX, y hasta qué punto su edificación permitió un mejor control del Estado mexicano sobre este territorio. Como refiere Penélope Harvey (2015:3-4; 2021:26-27) el concreto, material con el que se construyen edificios y plazas públicas, senderos y carreteras, es utilizado por el Estado para “demarcar y ordenar el espacio público”, para consolidar su presencia en zonas aisladas, de tal forma que tiene una capacidad transformadora.

En este estudio se examina cómo la construcción de dicho camino fronterizo estuvo íntimamente relacionada con el proceso de colonización y la manera en que esto influyó en las dinámicas sociales, económicas y políticas de esta franja limítrofe. Si bien el Estado mexicano buscaba consolidar su control sobre este territorio, construir un “muro humano” y facilitar su presencia por medio de una vía de comunicación para fijar los límites fronterizos, se dio a su vez un proceso de movilidad humana que convirtió a la región en un espacio dinámico, de convergencia, en una frontera-frente (De Vos, 1993:13).

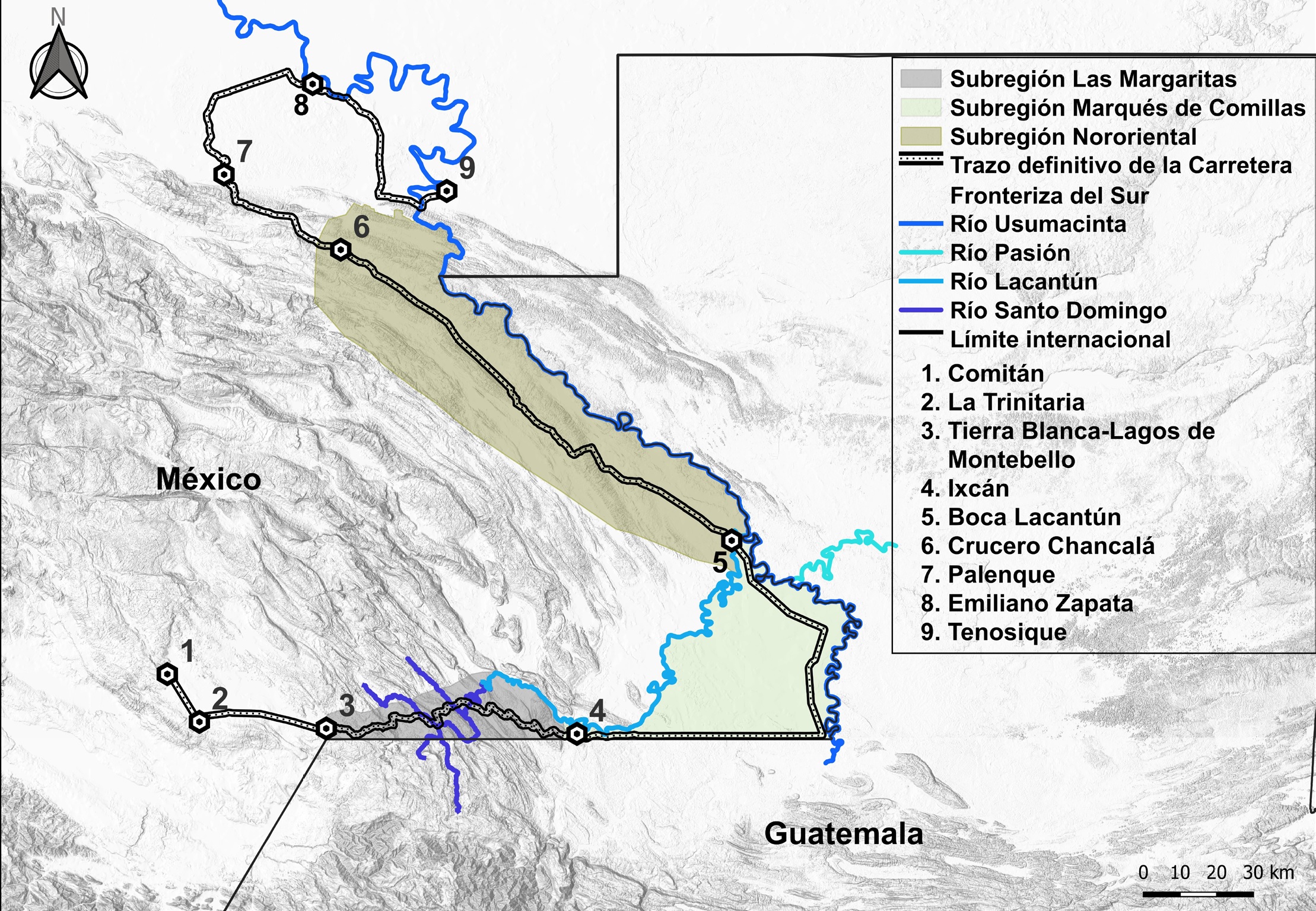

El artículo se divide en cuatro apartados. En el primero, se muestra cómo el Estado mexicano se planteó la colonización de las zonas fronterizas como una forma de mejorar su control sobre su territorio, subrayando la necesidad de construir una carretera que permitiera la ocupación territorial y facilitara su control. Los tres apartados siguientes, por su parte, analizan la forma en que se concretó la colonización y cómo el avance en la construcción de dicha carretera influyó en las dinámicas de esta franja fronteriza. Para ello, fue necesario dividir la región de estudio en tres subregiones: Las Margaritas, Marqués de Comillas y el Nororiente de la Selva Lacandona. Esta división permite mostrar cómo cada una siguió dinámicas distintas, pues tanto su geografía, la población que las colonizó y el avance en la construcción de la carretera tuvieron sus particularidades.

Formar una "barrera de valores humanos"

Desde la independencia el Estado mexicano concibió la colonización como una estrategia para “conformar y reivindicar su territorio frente a amenazas externas e internas”. Así, durante buena parte del siglo XIX, “reforzar la ocupación efectiva del territorio constituyó una de las principales preocupaciones de los gobiernos nacionales” (Aboites, 1995:22-23).2 Estos proyectos de colonización se enfocaron principalmente en la región norte del país, dado que, a pesar de que la anexión de Chiapas a México se realizó en 1824, la firma del Tratado de Límites con Guatemala no se concretó sino hasta 1882 (Vázquez, 2018:21-22 y 34-50).

Fue precisamente a finales del siglo XIX, tras “asegurar los hasta entonces inciertos límites con Guatemala”, cuando se iniciaron los proyectos de colonización en la frontera sur (Fenner, 2015:224). En el Soconusco, se promovió la atracción de inmigrantes para poblar la región y así impulsar el cultivo del café y el hule. Fue así como se establecieron finqueros, trabajadores o comerciantes de origen alemán, japonés, estadounidense y chino, entre otros. En este proceso, las compañías deslindadoras jugaron un papel importante, operando en los departamentos de Chilón y Palenque, así como en la Selva Lacandona. Sin embargo, en esta última, a pesar del establecimiento de las monterías para explotación maderera, no se consolidó una colonización permanente (Tovar, 2006:172-252; Fenner, 2015:221-431).

Ya entrado el siglo XX, durante la presidencia de Miguel Ávila Camacho, se propuso nuevamente la colonización de la frontera entre Chiapas y Guatemala, como una forma de evitar el ingreso clandestino de inmigrantes a territorio mexicano. Esto debido a que, en informes presentados por miembros del Departamento Agrario a mediados de 1941, se advertía la presencia de ejidatarios de “dudosa nacionalidad”, así como la entrada informal de campesinos guatemaltecos a la región del Soconusco, atribuida a la falta de claridad en los límites fronterizos con Guatemala, “pues los linderos así fijados se pierden frecuentemente”. Para resolver esta situación se planteó la necesidad de formar una “barrera de valores humanos” por medio del establecimiento de pequeños caseríos habitados por “cuatro familias mexicanas” a lo largo de toda la línea limítrofe, es decir, la creación de un muro humano a través del poblamiento de la franja fronteriza. Por su parte, el entonces gobernador del estado propuso instalar un alambrado en la frontera, idea que fue rechazada inmediatamente. Ante estas preocupaciones, en julio de 1941, desde el Ejecutivo Federal se ordenó la creación de una comisión intersecretarial que se encargara de identificar y rectificar la línea divisoria con Guatemala, en particular en el Soconusco, afirmándose que esta era imprecisa. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó que la línea divisoria en esa región estaba perfectamente delimitada por el Tratado de Límites de 1882. Así, el proyecto de colonización propuesto por el secretario general del Departamento Agrario, Salvador Teuffer, no prosperó (SRE, 1941:1-2 y 28-29).

En el caso de la franja fronteriza de la Selva Lacandona, durante la década de 1950, el ingeniero topógrafo Armando Trueba realizó tres expediciones encaminadas a limpiar la brecha que marca la línea divisoria entre México y Guatemala y reparar los monumentos fronterizos. Al realizar estos trabajos, Trueba advirtió que la falta de campesinos en esta zona facilitaba el contrabando y permitía que algunos guatemaltecos fundaran rancherías en territorio nacional, en las cuales se podían ver cafetales, milpas, hortalizas y cerdos en engorda. Trueba planteó que, para tener un mayor control sobre este territorio y al mismo tiempo aprovechar sus riquezas naturales, era necesario impulsar su colonización, para lo cual era indispensable la construcción de una carretera que permitiera el desplazamiento de los nuevos pobladores y autoridades mexicanas hacia la zona (Pérez-Mendoza, 2023:6-12).

En este sentido, en 1959 la Secretaría de Obras Públicas (SOP) elaboró un proyecto para construir un camino cuyo trazo corriera paralelo a dicha franja fronteriza, partiendo desde Comitán, en Chiapas, hasta Emiliano Zapata, en Tabasco. Esta vía de comunicación permitiría la colonización de la zona, lo que garantizaría su control y evitaría “nuevas desmembraciones territoriales”. Además, se aseguraría el aprovechamiento de sus recursos naturales como maderas preciosas, petróleo y agua (Pérez-Mendoza, 2023:16-17). En este contexto, dicha Secretaría comenzó la construcción de la carretera en la primera mitad de la década de 1960. No obstante, solo se logró avanzar hasta los Lagos de Montebello (véase Figura 1). La obra se interrumpió en 1965 y no fue sino hasta el decenio siguiente cuando se retomó su construcción.

Fue también durante la primera mitad de la década de 1960, cuando el Instituto Nacional Indigenista (INI) presentó un proyecto de colonización de la región selvática de Las Margaritas.3 La alta densidad poblacional y la baja productividad agrícola en municipios como Chamula, Oxchuc, Tenejapa y Huixtán había provocado el surgimiento de “difíciles y penosas condiciones” para los indígenas tsotsiles y tseltales “en su lucha por la vida”. Este “problema humano” requería una pronta y “radical solución”. Lo primero y más importante sería la reubicación de “10,000 familias que hacían un total de 50,000 personas aproximadamente, a una zona propicia para su desarrollo económico y social”. Los municipios de Las Margaritas y La Independencia resultaban los lugares idóneos pues, según los datos de INI, contaban con aproximadamente 200 mil hectáreas de terrenos nacionales, “magníficas tierras para cultivo y plantación” (INI, 1965; Lewis, 2020:269-270).

Figura 1 Subregiones de lafranja fronterizade la Selva Lacandona y trazo de la carretera Fronteriza del Sur construida entre 1959 y el 2000

Fuente: Elaboración propia, con información recabada en trabajo de campo realizado en mayo de 2022

Para implementar este proyecto, se enfatizó nuevamente la necesidad de un camino que permitiera el traslado de la población. En ese momento, no existía una vía de comunicación que conectara Los Altos de Chiapas con la zona destinada a la colonización, por lo que se planteó indispensable continuar primero con la carretera de Montebello a la franja fronteriza de Las Margaritas:

La construcción del camino es el requerimiento de mayor apremio para el desarrollo del programa de relocalización, puesto que por esta ruta se tienen que transportar los materiales necesarios para la instalación de los nuevos pueblos, la vía por donde se hará llegar a las familias objeto de reacomodo y el medio que hará posible la extracción de los productos para su distribución en el mercado. (INI, 1965:19)

La construcción de aproximadamente 60 km de carretera se debía realizar entre 1966 y 1968, para reubicar a la población lo más pronto posible. Sin embargo, dicho plan no contó con la autorización del presidente Gustavo Díaz Ordaz, lo que también provocó que el ambicioso proyecto de construcción de un camino fronterizo que recorriera toda la franja fronteriza de la Lacandona quedara detenido (Pérez-Mendoza, 2023:22-23).

A pesar de que la construcción de este camino fronterizo se había planteado como una necesidad para iniciar la colonización dirigida por las instituciones gubernamentales, su lento avance no detuvo el desplazamiento de personas de diferentes partes de Chiapas y de otros estados de la República para poblar la zona. Sin embargo, la falta de esa vía de comunicación condicionó la forma en que se dio el traslado, así como las dinámicas socioeconómicas de los nuevos ejidos y su relación con el resto del país y con Guatemala, transformándose estas conforme se avanzó en su construcción, como veremos a continuación.

Subregión de Las Margaritas

A pesar de que el proyecto de colonización dirigida del INI no se concretó, desde principios de la década de 1960 comenzaron a trasladarse a la franja fronteriza de Las Margaritas pobladores de las zonas cercanas, es decir, del mismo municipio y de su vecino La Independencia. Estos eran en su mayoría tojolabales que habitaban las partes altas y que se desplazaron hacia el sur en busca de tierras.4 Fue así como se fundaron algunos ejidos5 como Amparo Aguatinta.

Aquí [Amparo Aguatinta] llegamos puro a pie fue como el, ahorita no me acuerdo bien, fue como el 7 u 8 de abril de 1962. Aquí ya estaba poblado, ya antes de nosotros que venimos, había casas ya, había compañeros … Unos cuatro, cinco, seis años después vino más gente, vinieron muchos de La Independencia, vinieron de muchas comunidades de allá, de San Antonio Los Altos, de San Antonio Buena Vista, todas esas comunidades allá arriba vinieron aquí. (Entrevista a Elías Méndez, Amparo Aguatinta, 16/05/2022)6

Posteriormente, comenzaron a llegar personas provenientes de los municipios de Los Altos, como San Juan Chamula, Huixtán y Tenejapa, así como de otras partes de la República, como Veracruz. La falta de tierras para cultivar debido a la sobrepoblación de dichos municipios y la mala calidad de estas, al igual que los conflictos al interior de las comunidades de origen llevaron a que algunas personas buscaran salir de sus poblaciones. Algunos mencionan que tuvieron noticias de que había terrenos nacionales disponibles en la zona selvática de Las Margaritas a través de la Iglesia; otros refieren que fue por medio del Instituto Nacional Indigenista (INI), mientras que algunos más relatan que supieron de ellos gracias a Erasto Urbina:

Vino un, un grupo antes, ese tenía mucha conexión con el Instituto Nacional Indigenista y con él, un señor encargado de terreno en mero Chamula, un tal Erasto Urbina … así estuvo, entonces como ellos estaban consiguiendo terrenos pues ya le dijeron que si tienen, no tienen tierras váyanse allá, allá hay buenas tierras. … Y así vinieron, pues claro que les gustó pue’ las tierras, pero esos entraron por Margaritas, no caminaban por Comitán porque no había ni camino pues. (Entrevista a Domingo Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 16/05/2022)

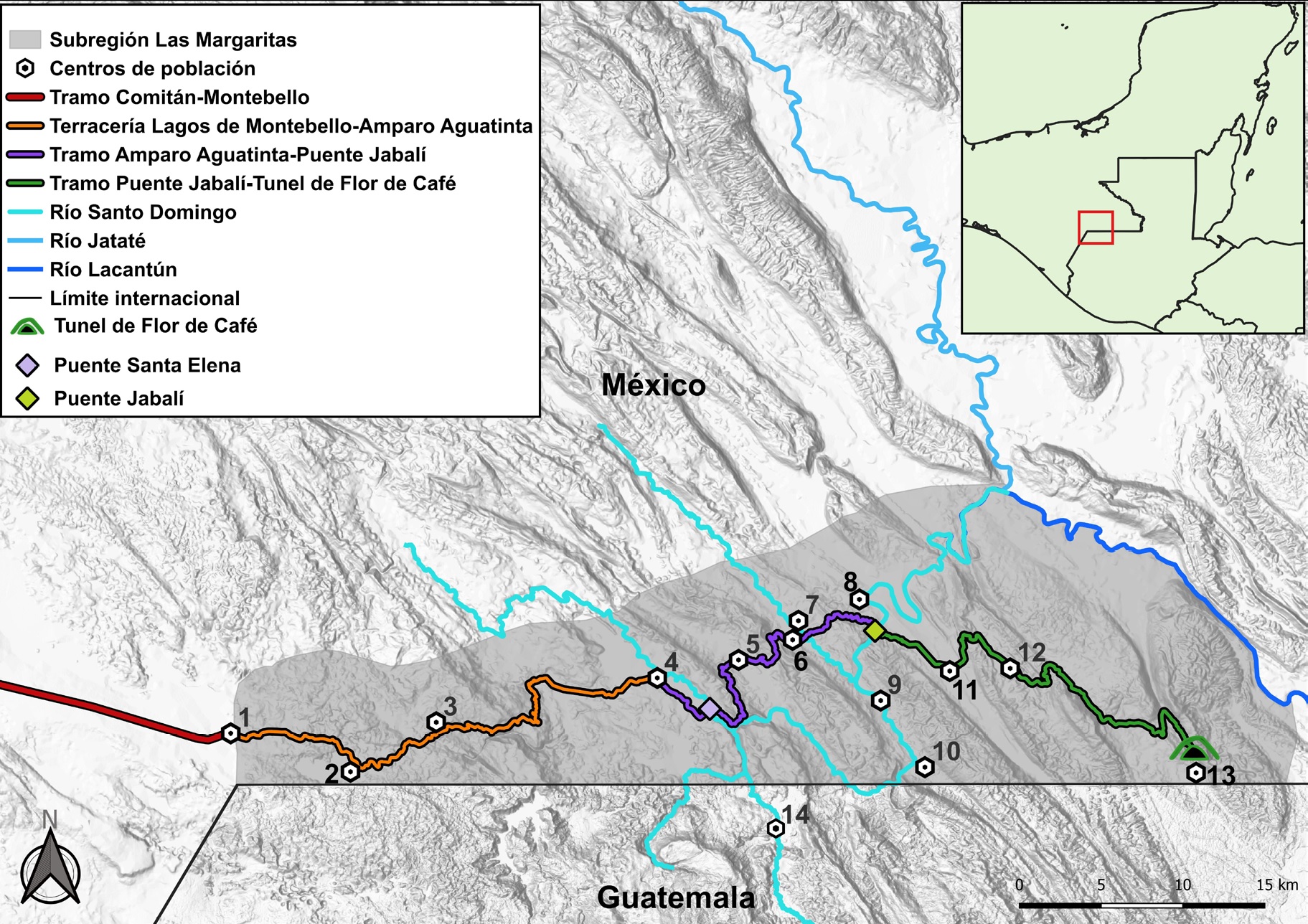

Fue así como se fundaron los ejidos de Nuevo San Juan Ch amula (1964),7 también conocido como Pacayal, Nuevo Huixtán (1965),8 Nuevo Poza Rica (1968),9 Jerusalén (1969),10 Santo Domingo Las Palmas (1970),11 Nuevo Matzam (1974),12 Maravilla Tenejapa (1974),13 Plan Río Azul (1975)14 y Flor de Café (1977)15 por mencionar algunos de ellos (véase Figura 2).

Como se puede apreciar, por los años de solicitud de dotación de cada uno de estos ejidos y su ubicación, conforme se iba fundando un centro de población, los nuevos colonos tenían que adentrase más y más en la selva en busca de tierras desocupadas cercanas a corrientes de agua, esenciales para la subsistencia. Sin embargo, el ingreso de nuevos pobladores a esta franja fronteriza no fue sencillo. Como se mencionó anteriormente, para cuando comenzaron a darse los primeros flujos de población a esta región, el camino construido por la Secretaría de Obras Públicas, que salía de Comitán, solo llegaba hasta Tierra Blanca, cerca de la caseta de ingreso a los Lagos de Montebello (véase Figura 2).

Aquellos que llegaban de la parte norte del municipio de Las Margaritas y de La Independencia se desplazaron a pie o utilizando bestias de carga, abriendo camino en la espesura de la selva. Por otro lado, quienes venían desde Los Altos podían transportarse en vehículo desde San Cristóbal de Las Casas hasta Comitán, donde tenían que transbordar para continuar hasta Tierra Blanca. A partir de este punto no había carretera sino vereda o camino de bestia, como le llamaban algunos pobladores de la zona, que llegaba únicamente hasta Tziscao. Desde allí, se iniciaba el descenso desde los 1514 msnm hacia Amparo Aguatinta, ubicado a 725 msnm, a través de un camino escarpado (véase Figura 2).

Figura 2 Proceso de colonización y de construcción de la carretera Fronteriza del Sur en la subregión Las Margaritas, 1960-1985

Fuente: Elaboración propia, con nformación recabada en trabajo de campo realizado en mayo de 2022. Referencias: (1) Tierra Blanca-Lagos de Montebello, (2) Tziscao, (3) Cuauhtémoc, (4) Amparo Aguatinta, (5) Nuevo San Juan Chamula, (6) Nuevo Huixtán, (7) Nuevo Poza Rica, (8) Nuevo Jerusalén, (9) Nuevo Matzam, (10) Plan Río Azul, (11) Santo Domingo Las Palmas, (12) Maravilla Tenejapa, (13) Flor de Café, (14) Ixquisís

Cuando fue el inicio de que empezamos a poblar este lugar, era puro, era pura selva, no había concretamente trabajadero, eran puras montañas. Cuando venimos a iniciar ni se pensaba si iba a haber carretera, no se pensaba. Pensábamos que solamente los monos había aquí pues, no había más … En ese tiempo veníamos por un caminito, vea usted, venimos caminando y caminando abajo de la montaña … Y así todas las comunidades que hay aquí abajo entraron en la vil selva donde vinieron el rumbo buscando dónde va a ser la posición para una colonia. Principalmente los que vienen dirigiendo, la tierra y que haya agua. Pues aquí hay muchas aguas, ríos, arroyos y lagos. Pues entraron mucha gente, ahora ya se fueron. Es la primer comunidad que aquí, aquí es Amparo Aguatinta, después, todas las colonias que están aquí abajo … es primero esta colonia es la primera entrada de la selva, para abajo sí. (Entrevista a Ramiro Vázquez, Amparo Aguatinta, 16/05/2022)

Los que llegaron de San Juan Chamula, Huixtán y Tenejapa tuvieron que ir abriendo camino a través de la espesa selva con machete en mano y carga en la espalda hasta donde sería su nuevo asentamiento. Traían consigo maíz, frijol, algunos animales como borregos, puercos, así como hachas y molinos para el nixtamal, entre otras cosas.

Yo vine en 1969 [A Nuevo San Juan Chamula], entonces no había carretera, nosotros veníamos de la caseta, de la caseta de Montebello, entonces caminábamos, hasta ahí llegaba el carro. Entonces caminabas por Tziscao, del Tziscao se desviaba para Cuauhtémoc y de Cuauhtémoc hay una bajada que llegaba hasta San Vicente y ahí seguía, venía a un lugar que se llama San Antonio los Montes. San Antonio los Montes llegaba casi a Amparo Aguatinta, de Amparo Aguatinta cruzamos en balsa ahí ese río Santo Domingo para llegar a Anexo Ojo de Agua,16 de ahí seguíamos otro camino en el cerro este para llegar acá … yo me vine en 1969, mi familia vino en 1964, vino antes. (Entrevista a Domingo Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 16/05/2022)

Sin embargo, de estos primeros pobladores no todos soportaron las dificultades que implicaba la fundación de un nuevo ejido en una selva inhóspita, densa, difícil de desmontar, además de encontrarse aislada, pues como ya se mencionó, no se contaba con vías de comunicación adecuadas. Salir de Amparo Aguatinta hacia Comitán implicaba un viaje de dos a cuatro días, dependiendo de la época del año, pues durante la temporada de lluvias las veredas se volvían caminos de lodo, difíciles de transitar, en donde cada paso significaba hundirse en el fango. Si se salía de Nuevo San Juan, Nuevo Huixtán o Maravilla Tenejapa el viaje podía durar de tres días a una semana.17

Los primeros pobladores [de Nuevo San Juan Chamula] creo que vinieron en 1960, pero no se hallaron, sino que se formalizó el asentamiento, la colonización, hasta 1962, de ahí 62’ para acá ya llegó más gente. Los primeros no se hallaron, se regresaron, es que, pues era pura selva, calor, agua, mosquitos y todo eso, zancudos, allá es tranquilo pues. (Entrevista a Domingo Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 16/05/2022)

No obstante, si unos se iban, llegaban otras personas que ocupaban su lugar, buscando tierras, hasta que se juntaba la cantidad necesaria para poder iniciar con los trámites ante la Secretaría de la Reforma Agraria para la dotación de ejido.18

Una vez desmontado el lugar en el que se establecería el centro urbano, se comenzaba con la limpia de tierra para sembrar principalmente maíz, frijol, plátano y, un poco más adelante, café. Hay quienes aseguran que el cultivo de este último se incrementó conforme se fue avanzando en el trazo de la carretera, ya que no era fácil sacar los bultos de café de la zona para venderlos en Comitán. Además, su producción tenía que esperar a que los cafetos se desarrollaran lo suficiente (Entrevistas a Salvador Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 17/05/2022; a Miguel López, Maravilla Tenejapa, 18/05/2022; a Ramiro Vázquez, Amparo Aguatinta, 16/05/2022). Gracias a la fertilidad de la tierra de estos lugares, las primeras cosechas de maíz y frijol fueron abundantes, pero la falta de caminos provocó que fuera difícil sacar el excedente a los centros de comercio de la región, La Trinitaria, Comitán o Las Margaritas. Quienes se atrevían a hacerlo solo podían cargar 50 kilos con mecapal, enfrentándose a una jornada que podía prolongarse de dos a siete días. Aquellos que contaban con bestias de carga enfrentaban sus propias limitaciones, pues las utilizaban para transportar sus productos, pero tampoco podían cargar demasiado a los animales, pues lo escabroso y empinado del camino entre Amparo Aguatinta y Tziscao podía provocar que incluso las mulas y caballos se fracturaran alguna pata o incluso se desbarrancaran.

Verdaderamente estamos pues como los changos aquí metidos, pero no tenemos cómo, aunque estamos, aunque tenemos cosechita, pero cómo sale vaya, no hay cómo. Qué hace usted con una su burrita, no se puede, estamos jodidos. Pero ya después que hubo la carretera ahora sí, ahora sí podemos sembrar café, podemos sembrar plátano, guineo, ahora sí va poder salir toda su carga, pero en ese tiempo como acabo de decir, sufrimos. (Entrevista a Ramiro Vázquez, Amparo Aguatinta, 16/05/2022)

Esta fue una de las razones por las que durante los primeros años prosperó la cría de cerdos en los nuevos ejidos de la selva. El excedente de maíz era utilizado para alimentar a estos animales, los que al crecer eran arriados por las veredas que conducían a Comitán y Las Margaritas. Este traslado, a pesar de no estar exento de dificultades,19 era mucho más fácil que sacar maíz o café, además de que había personas de los dos municipios señalados, que llegaban hasta los nuevos ejidos a comprar los cerdos (Entrevistas a Domingo Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 16/05/2022; a Salvador Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 17/05/2022; Pohlenz, 1985:78-79; Calvo et al., 1989:57-58).

Cuando la producción de café comenzó a ser abundante, fue necesario construir pistas de aterrizaje para transportar la carga en avioneta. “Todavía no llegaba la carretera; la avioneta se iba a Comitán o Las Margaritas” (Entrevista a Miguel López, Maravilla Tenejapa, 18/05/2022). Estas aeronaves no volvían a los pueblos sino hasta la próxima temporada de corte de café, a menos que se contrataran para algún viaje excepcional, pues el costo era elevado.

Debido a lo difícil y tardado que resultaba salir a Comitán, algunos pobladores de Nuevo San Juan Chamula y Nuevo Huixtán recuerdan que comenzaron a trasladarse para comerciar a la finca Ixquisís, ubicada en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango. Este trayecto no estaba exento de dificultades, pues implicaba cruzar el río Santo Domingo y subir algunos cerros por veredas lodosas, con su carga a espaldas, aunque se podía realizar en seis horas (Entrevistas a Salvador Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 17/05/2022; a Alonso Moxán, Nuevo Huixtán, 18/05/2022).

Teníamos que llevar un bulto de maíz que pesaba 50 kilos, era duro y había mucho lodo, pura vereda, no se podía era puro camino, se cargaba, no podía subir bestia … hacían plaza cada sábado, cada domingo, no me acuerdo … ahí traían muchas cosas, traían panela, traían carne, así cositas de mercancías de Guatemala, cosas de ropa, de botas, todo pues, entonces, sal. Y como no podíamos salir a Comitán allá traíamos también algo, o sea fue un cambalache pues … Aquí estaba más cerca, entonces ahí nos surtíamos de esta parte. (Entrevista a Domingo Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 16/05/2022)

A su vez, desde Maravilla Tenejapa se trasladaban a algunas aldeas al norte del municipio de Barillas, también del departamento de Huehuetenango, pudiendo ir y venir en un solo día:

Este maíz viene de Guatemala, de Guatemala viene iban a traerlo con la mula y venir a llevar aquí… Nueva Maravilla hasta aquí llegaban a traer maíz aquí … van a caminar un día, todo el día, así se va maíz. Cuando ya acercó la carretera en Pacayal ya entonces allá se van a ir a dejar en Pacayal maíz, frijol. Después que se acercó carretera allá van a dejar frijol. (Entrevista a Miguel López, Maravilla Tenejapa, 18/05/2022)

Además, comerciantes ambulantes de Guatemala cruzaban la frontera y recorrían los ejidos recién fundados del lado mexicano:

Traían sus costales de ropa, cartones, ya venían a vender, vendedores ambulantes, caminan de poblado en poblado, así fue en un principio. Traían muchas cosas, ropa, todo, traían radios, grabadoras, pero son bonitas pues que son japonesas, estaban muy bonitas, 200, 300 pesos. En mecapal lo traían sus mercancías, unos costalones, así iban de casa en casa, pues yo así los conocí la gente en un principio. (Entrevista a Domingo Hernández, Nuevo San Juan Chamula, 16/05/2022)

De esta forma, durante la década de 1960 y buena parte de la de 1970, se constituyó un mercado transfronterizo entre los ejidos recién fundados en la franja fronteriza de Las Margaritas y algunas localidades del norte de Huehuetenango. Así, el objetivo del gobierno mexicano de construir una “barrera de valores humanos” que permitiera fijar la frontera y establecer un límite a partir de la fundación de poblaciones a lo largo de esta franja no se concretó. Esto se debió, en gran medida, a la falta de un camino que facilitara el desplazamiento hacia Comitán, Las Margaritas o La Trinitaria, los principales centros de la región. En cambio, la necesidad de comprar y vender productos necesarios para la subsistencia propició un tránsito y un comercio fluido entre los pobladores de ambos lados de la frontera, para quienes la línea divisoria no resultaba un obstáculo. Sin embargo, como se ha mencionado, algunas mercancías, como los cerdos y más tarde el café, debían trasladarse a Comitán o Las Margaritas para ser vendidos.

Con la llegada de Manuel Velasco Suárez a la gubernatura del estado en 1970, resurgió el interés por la Selva Lacandona, donde se proyectó “la creación de parques industriales”. Para lograrlo, era necesario “iniciar obras de infraestructura indispensables” con las que se buscaba estimular “el desarrollo regional y el fomento de las exportaciones” (Velasco, 1971:99). Así, en 1972 se retomó la construcción de la carretera, que en ese momento llamaron Montebello-Ixcán, con un presupuesto de 3.5 millones de pesos. En este sentido, se recalcó que “ningún progreso” era posible “sin las comunicaciones”. Ese mismo año se publicó la resolución presidencial que dotaba de 614,321 hectáreas a los lacandones, considerados sus “legítimos propietarios”. Esto tendría un fuerte impacto en el proceso de colonización de la región nororiental de la Selva Lacandona, como veremos en el apartado siguiente (Velasco, 1972:55-56 y 75-76).

A partir de ese momento, el gobierno de Velasco Suárez parece haber concentrado toda su atención en la consolidación de la Comunidad Lacandona, pues si bien es cierto que se avanzó en la construcción de la carretera hasta Amparo Aguatinta, y se proyectó continuarla hasta conectarla con el tramo Palenque-Bonampak, no se logró dicho cometido (Velasco, 1973:68).

En 1974, el gobernador aseguraba que, con el apoyo del presidente Luis Echeverría, “se gobierna en Chiapas, comunicando” (Velasco, 1973:66). Sin embargo, al terminar el sexenio de Velasco Suárez, el proyecto de construcción de la carretera Fronteriza, al menos en el tramo Montebello-Ixcán, quedó suspendido hasta inicios de la década siguiente (SCT, 1976; SCT, 1980a). Para 1983, el camino de terracería llegaba hasta Nuevo San Juan Chamula. El arribo de refugiados guatemaltecos a esta zona dio un nuevo impulso a dicha obra, de tal forma que durante la primera mitad de esa década se continuó con su construcción (Pohlenz, 1985:78-79).

El avance de la carretera, primero a Amparo Aguatinta y luego a Nuevo San Juan Chamula (véase Figura 2), redujo de manera importante el tiempo de viaje a Comitán, pues ahora se podía llegar a Amparo en seis u ocho horas, y ya no en dos días:

Los autobuses grandes nomás llegaban aquí [a Amparo Aguatinta], salen temprano y llegan en la tarde, nomás es un viaje, es una vuelta, se van y se vienen y aquí se quedan. En la mañana se van y en la tarde, hasta aquí llegaban, ya no bajaba más porque estaba más atrasado y así conforme fueron pavimentando va avanzando. (Entrevista a Ramiro Vázquez, Amparo Aguatinta, 16/05/2022)

Además de reducir el tiempo de traslado, la carretera disminuyó notablemente la fatiga de caminar y cargar los productos en la espalda con mecapal, al mismo tiempo que permitió aumentar la variedad de productos que se podían trasladar, pudiendo incluir materiales como cemento, láminas y varillas, que facilitaron la construcción de nuevas casas y fueron desplazando poco a poco la madera y la palma que se utilizaban para techar los hogares. Asimismo, la producción de café comenzó a ser transportada en camiones hacia Comitán. La carretera también facilitó el traslado de personas enfermas a centros de salud en La Trinitaria o Comitán para ser atendidos, situación que resultaba muy complicada anteriormente:

Ay Dios mío, cargando en la silla, con mecapal [se trasladaba a los enfermos], con mecapal con silla, si no hay silla con una maderita lo preparan, ahí lo llevan … vámonos hasta Comitán o hasta donde lo van a llevar pues su enfermo o se van en sus familias pues sus enfermos pues, así lo llevaban, con mecapal. Ay Jesús María cuesta mucho, cuesta mucho, hay algunos prestan sus caballos, los de aquí de Jerusalén o de ese de aquí de Santo Domingo prestan sus caballos, hay caballos, vamos en el caballo los que están enfermitos. (Entrevista a Lucía Guzmán, Maravilla Tenejapa, 17/05/2022)

Si bien es cierto que algunos enfermos eran trasladados en avioneta a Comitán o Las Margaritas, no todos podían recurrir a este medio de transporte por su elevado costo. Por ello, se recurría al uso de hierbas que las personas conocían para curarse y solo en casos graves eran llevados a un hospital (Entrevistas a Lucía Guzmán, Maravilla Tenejapa, 17/05/2022; a Miguel López, Maravilla Tenejapa, 18/05/2022). Por estas razones, la construcción de la carretera Fronteriza era vista como una necesidad para los pobladores de los ejidos que se fundaron en esta región. Algunos incluso se movilizaron para que dicha vía de comunicación pasara lo más cercana a su población (Entrevista a Miguel López, Maravilla Tenejapa, 18/05/2022). Otros ejidos que se encontraban alejados del camino, como Nuevo Matzam, solicitaron que se construyera un ramal que conectara su comunidad:

La gente campesinos cuanto no se agotan por perder nuestra producción como las son: el maíz, frijol, café, plátanos, piña, caña, naranja, aguacates y mangos, etc. Que por falta de carretera no nos es posible de poder transportar al pueblo o ciudad por falta de carretera. Espero que nos tome muy en cuenta este pequeño escrito de nuestra petición, ya que es muy útil y beneficiosa a la gente campesina de este lugar de origen indígena … Solo por lo que no tienen su carretera se imaginan que ya se han perdido algunos muertos por causa de la enfermedad, porque usted bien sabe que aquí en la selva es muy difícil de sacar un paciente al pueblo para que el médico lo atienda. Cuantas gentes y niños han muerto ya, desde que empezó a gestionar y funciona el ejido Nuevo Matzam. Cuando nada más no había comunicación y transporte. (Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, 1984)

A pesar de que el avance de la carretera permitió una mejor movilidad, al ser un camino de terracería el tránsito no se encontraba libre de dificultades, principalmente durante la época de lluvias, las que provocaban que la vialidad se llenara de hoyos y se hiciera mucho lodo, entorpeciendo el paso de los camiones y autobuses. Además, esto provocaba temor en algunos pasajeros, sobre todo en el tramo de Tziscao a Amparo Aguatinta, donde el camino pasa cerca de algunos desfiladeros.

Hay parte que se hundía lo que es revestimiento, ya ve usted que con la rodada va arrancando, va hondeando entonces hondean ya después no pasan, entonces es donde quedan trabados … Cuando se descompone el camino pues sí, algunos baches que es necesidad entonces también echaban la mano, la gente para poderlo componer. (Entrevista a Ramiro Vázquez, Amparo Aguatinta, 16/05/2022)

Cuando el camino de terracería llegó a Nuevo San Juan Chamula, esta comunidad se convirtió en un importante centro comercial, a donde se trasladaban los pobladores de ejidos vecinos para comprar las mercancías de primera necesidad, así como para vender sus productos, que posteriormente eran transportados hacia Comitán. Como resultado, el mercado transfronterizo que se había constituido entre los nuevos ejidos de Las Margaritas e Ixquisís y aldeas del norte de Barillas en Guatemala disminuyó de manera importante. A esto también contribuyó que, al iniciar la década de 1980, buena parte de los pobladores de las aldeas del norte del departamento de Huehuetenango se vieron obligados a cruzar a México en busca de refugio debido a las masacres de población civil que los gobiernos militares de su país realizaban. Estos guatemaltecos fueron recibidos precisamente por los pobladores de los ejidos de Las Margaritas, a quienes conocían por sus relaciones comerciales y laborales previas (Pérez-Mendoza, 2023:45-52).

La demora en la construcción de los puentes sobre el río Santa Elena, entre Amparo y Nuevo San Juan, y el puente El Jabalí, sobre el río Santo Domingo, entre Nuevo Huixtán y Santo Domingo Las Palmas, provocó que se progresara lentamente en este tramo de la carretera Fronteriza. A mediados de la década de 1980, la obra quedó frenada debido a que el cerro conocido como El Chaquistero, cerca del ejido Flor de Café, representó un obstáculo difícil de franquear. Fue hasta el segundo lustro del decenio siguiente cuando el ejército se hizo cargo de la construcción de un túnel, que finalmente permitió continuar con la carretera y conectarla con el tramo que venía desde Palenque (véase Figura 2).

Subregión Nororiental (Chancalá-Río Lacantún)

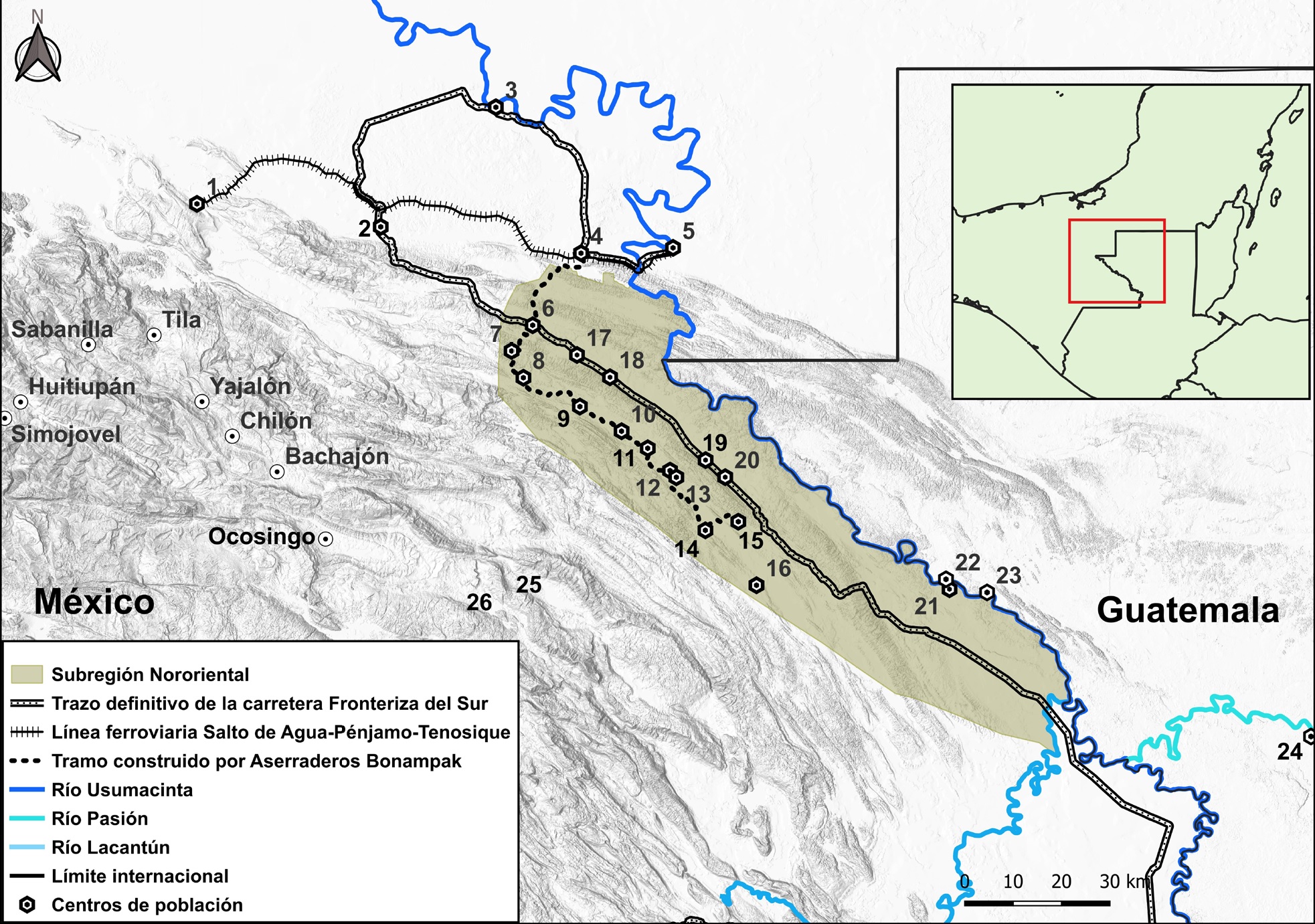

Mientras que las personas que colonizaron la franja fronteriza de Las Margaritas provenían principalmente de la parte norte de ese municipio, así como de San Juan Chamula, Huixtán y Maravilla Tenejapa, quienes poblaron la parte nororiental de la Selva Lacandona fueron, en su mayoría, tseltales de Ocosingo, Oxchuc, Bachajón, Guaguitepec, Chilón y Yajalón; choles de Tumbalá, Tila, Salto de Agua y Sabanilla; y tsotsiles de Simojovel, Pantelhó y Huitiupán (véase Figura 3). Estos comenzaron a desplazarse hacia la zona al iniciar la década de 1950, aunque fue sobre todo a partir de la década siguiente cuando se produjo una “inmigración masiva”, cuyo apogeo se dio entre 1967 y 1970.20

Fgura 3 Avance de la carretera Fronteriza del Sur y de la colonización en la subregión Nororental 1964-2000

Fuente: Elaboración propia con información recabada en trabajo de campo realizado en mayo de 2022. Referencias: (1) Salto de Agua, (2) Palenque, (3) Emiliano Zapata, (4) Pénjamo, (5) Tenosique, (6) Crucero Chancalá, (7) Chocoljaíto, (8) Nuevo México, (9) Damasco, (10) La Arena, (11) Ubilio García, (12) Arrollo Granizo, (13) Santo Domingo, (14) Cintalapa, (15) Lacanjá Tzeltal, (16) Nueva Palestina, (17) San Martín Chamisal, (18) Ricardo Flores Magón, (19) Busiljá, (20) Nuevo Francisco León, (21) Frontera Corozal, (22) La Técnica, (23) Bethel, (24) Sayaxché, (25) Cañada de Jataté, (26) Cañada de Patihuitz

Los tseltales, choles y tsotsiles que poblaron la región nororiental también salieron de sus pueblos por la escasez de tierras, “fruto del despojo de que han sido víctimas”, lo que ocasionó conflictos en contra de “los medianos y grandes propietarios privados, que se posesionaron de sus tierras y los pusieron a trabajar en ellas”. Así, la colonización de la selva se convirtió en una forma de solucionar estos problemas, aunque fuera de forma momentánea. Por esta razón, la inmigración era promovida no solo por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), sino también por los propios finqueros. Otros más emigraron de sus comunidades “para escapar de la justicia, de alguna venganza familiar o de la muerte segura”. Algunos de estos colonizadores, principalmente tseltales, habían trabajado previamente en las monterías que se habían establecido en la selva, durante las décadas de 1930 y 1940, y conocían la zona (Lobato, 1979:127, 130-132).

De esta manera, se comenzaron a fundar las primeras poblaciones en la parte norte de la selva, en las inmediaciones de pueblos y fincas en las cañadas de Patihuitz y Jataté (véase Figura 3). Al cabo de ocho o diez años, estas cañadas comenzaron a saturarse, además de que la fertilidad de la tierra disminuyó, lo que provocó que algunos de los pobladores y nuevos colonos decidieran trasladarse hacia el sur y el nororiente de la selva en busca de nuevas tierras.21 Fue entonces cuando comenzaron a colonizar el valle de Santo Domingo, donde se fundaron colonias como Ubilio García (1957),22 Santo Domingo (1957),23 Arroyo Granizo (1960),24 Lacanjá Tzeltal (1963),25 Damasco (1964),26 La Arena (1964),27 Nuevo México (1965),28 Chocoljaíto (1965),29 Cintalapa (1967),30 entre otros (véase Figura 3).

Los primeros pobladores llegaron, al igual que había sucedido en la región de Las Margaritas, a través de veredas que fueron abriendo en la espesa selva. Sin embargo, una diferencia clave en comparación con las otras dos regiones, fue que en 1964 se comenzó la apertura de un camino para conectar Chancalá con el valle de Santo Domingo. Dicho valle conservaba, para esas fechas, “una enorme riqueza de árboles de caoba, los cuales nunca habían podido ser aprovechados ya que era la zona más incomunicada, lo que la hacía fuertemente codiciable”. Los encajonados del río Chocoljá o Santo Domingo habían sido infranqueables para quienes desde finales del siglo XIX intentaron explotar sus riquezas. Por esta razón, la compañía Aserraderos Bonampak inició la construcción de un camino que permitiera trasladar la madera del valle a Chancalá, en donde se encontraba el aserradero. La apertura de esta vía de comunicación coincide con las fechas que Rodolfo Lobato (1979:74-75 y 126) señala que inicia la migración masiva a la selva, cuyo apogeo se dio entre 1967 y 1970 (véase Figura 3).

Así, a partir de 1964, los colonizadores se instalaron a lo largo del camino de terracería y en las brechas abiertas para extraer la caoba conforme iban avanzando los campamentos madereros. Los poblados que se habían fundado en dicho valle antes de que se construyera este camino también comenzaron a trasladarse cerca del mismo, lo que incluso llegó a generar conflictos entre los nuevos pobladores y la compañía maderera, pues los primeros exigían que el trazo de la carretera pasara por sus poblaciones (De Vos, 2020:29-30; Lobato, 1979:133-134). La construcción de este camino fue uno de los factores que incentivó el aumento de la migración a esta zona pues permitió una “buena comunicación con el exterior, cosa que nunca había tenido esa parte de la selva, ni los mismos indígenas tampoco en los altos” (Lobato, 1979:134).

Aserradero Bonampak en Chancalá fue el que abrió el camino de Pénjamo a Chancalá hasta acá Lacanjá Tzeltal sí. Eso es el que facilitó la gente para empezar a entrar por eso hizo la rodada por la maquinaria de la compañía sacando madera. Y muchos entraron a pie y también como había campo aquí, antes había campo aquí el Río Cedro, avioneta, aquí también había campo donde está Agua Azul que le dicen, aquí arriba … ahí bajaba la gente, así vinieron. (Entrevista a Pedro Díaz, Frontera Corozal, 24/05/2022)

El camino a seguir para quienes migraron de la parte norte del estado de Chiapas, de pueblos como Simojovel, Huitiupán, Petalcingo, Tila, Sabanilla, Yajalón, Tumbalá, entre otros, era trasladarse a Salto de Agua en donde abordaban el tren que los llevaba hasta Pénjamo, para después tomar un camión que recorría toda la carretera abierta por Aserraderos Bonampak (véase Figura 3).

De allá [Petalcingo] me vine, de Yajalón me tiré en avión a Salto de Agua ya de ahí, venimos tres, yo, mi mamá una y mi hermana. De ahí estuvimos en Salto de Agua esperando que pasara el tren, pasó el tren a las ocho de la noche, ahí todo el día esperándolo en Salto de Agua, de ahí nos venimos en tren a Pénjamo … ahí dormimos, ya en la mañana a las dos de la mañana salió el carro de Pénjamo … ya llegamos a las once aquí en Lacanjá. Estaba fea la carretera y ya llegamos ahí, ya de ahí nos venimos aquí con mi mamá, nos venimos a pie llegamos a Flor de Cacao, una colonita que tenía allá abajo. (Entrevista a Francisco Ángel Cruz, Nueva Palestina, 23/05/2022)31

A pesar de que en Palenque también había una estación del tren, todavía no se construía el camino que conectaría esta localidad con Chancalá. Por esta razón, Pénjamo se convirtió en el punto de entrada y salida de la zona, pues desde ahí se podía tomar el tren para dirigirse a Yucatán o hacia el centro del país. El tránsito de personas y de mercancías gracias a este camino permitió que en pocos años esta subregión pudiera integrase al mercado nacional mucho más rápido que las otras dos subregiones de estudio.32

Desde las nuevas poblaciones se comenzó a sacar al mercado nacional el excedente de la producción de maíz, pero también cerdos, los cuales tenían una fuerte demanda en Yucatán, y posteriormente el chile y el café:

El fuerte en aquellos años el fuerte el café, el chile, el frijol, la chihua, nombre aquí en aquellos años chulada de chile, ese fue el fuerte. Mucha gente de ahí se hizo billete, yo trabajando en eso nos tocó llenar con el patrón dos, tres Torton de la colonia … todas las comunidades ese era su fuerte pues, chilar. Y había la gente ve y había billete también. (Entrevista a José Bartolo y Jesús Sánchez, Crucero de Chancalá, 25/05/2022)

Además de la madera que era extraída por Aserraderos Bonampak, que a partir de 1974 sería sustituida por la Compañía Forestal Lacandona, S. A. (COFOLASA), creada por el Estado con el propósito de controlar la explotación maderera y con ello eliminar la participación de la iniciativa privada en ella (De Vos, 2020:30 y 77; Villalobos, 2016:96), también se extraía el xate, o palma camedor,33 la cual se sacaba en avión y posteriormente en carro, cuando se avanzó en la construcción de la carretera Fronteriza del Sur hacia Tenosique, desde donde se enviaba a Texas (Entrevista a Pedro Díaz, Frontera Corozal, 24/05/2022).34 Como ya se mencionó, en 1970, con el arribo a la presidencia de la República de Luis Echeverría, y a la gobernatura del estado de Chiapas de Manuel Velasco Suárez, se puso especial atención a la Selva Lacandona. Rodolfo Lobato (1979:86) señala que fue durante ese sexenio que se dio el “apogeo de la intervención estatal” en la zona, ya que Velasco Suárez fue enviado por el gobierno federal para “canalizar y vigilar las inversiones programadas para Chiapas”. En 1972 se creó la llamada Comunidad Lacandona con una extensión de 614,321 hectáreas que se otorgó como tierra comunal a los lacandones (De Vos, 2020:30).35 Esto provocó, entre otras cosas, que 23 poblados, que recientemente habían sido fundados en la zona, y de los cuales algunos ya habían iniciado su trámite de dotación de ejido, desaparecieran:

Van diciendo que se cancela todo tipo de trámites, lo que se va hacer es que van a ser desalojados de ahí, van a ser reubicados en laguna de Miramar todos. Porque también todos los poblados cuando estábamos dispersos solicitamos camino, carretera, solicitamos escuela, luz eléctrica, salud, entonces dice no se puede son muchos poblados. Entonces van a ser reubicados a la laguna de Miramar tseltales y choles en dos poblados, dos pueblos. Allá se les va a dar todo. (Entrevista a Modesto Hernández, Nueva Palestina, 24/05/2022)36

Pedro Díaz señala que en un principio se propuso que las 23 comunidades se concentraran en un solo lugar, pero las diferencias entre choles y tseltales en cuanto a la forma de resolver los problemas provocaron que se tomara la decisión de crear dos asentamientos:

Como líder del pueblo vi muchos problemas que es que el chol y el tseltal es diferente su costumbre. Vi ahí que no podemos resolver problema con los tseltales porque no entran en una razón, quieren rápido y luego se ponen bravo rápido, amenazan rápido cárcel, es lo que hacen ellos. Alguien más lo meten en la cárcel y ahí lo tienen, lo queman su casa su compañero y violan su mujer y sus hijas todo eso es lo que vi, ahí empezó a nacer mi idea, no está bueno así. (Entrevista a Pedro Díaz, Frontera Corozal, 24/05/2022)

Este proceso de reubicación causó temor entre algunos pobladores, pues comenzó a circular el rumor de que “íbamos a ser esclavos”, lo que provocó que una parte se negara a ser reasentados y que tomaran la decisión de irse a otros lugares por su cuenta. Quienes resolvieron quedarse crearon dos Nuevos Centros de Población en 1976, llamados Manuel Velasco Suárez y Frontera Echeverría, conocidos actualmente como Nueva Palestina y Frontera Corozal, respectivamente. En el primero de ellos se concentraron 15 poblados tseltales, mientras que el segundo reunió a 8 poblaciones choles. A pesar de que COFOLASA abrió algunas brechas para facilitar el reasentamiento de las personas, esto no fue suficiente, y una buena parte del traslado, sobre todo a Frontera Corozal, se tuvo que realizar en avioneta (Entrevistas a Modesto Hernández, Nueva Palestina, 24/05/2022; a Pedro Díaz, Frontera Corozal, 24/05/2022; Lobato, 1979:142) (véase Figura 3).

Sin embargo, nuevamente, la existencia de dicho camino no significó que el ingreso a la zona estuviera exento de dificultades, particularmente durante la época de lluvias debido a que la carretera no estaba pavimentada.37 Esto provocó que también en esta subregión, sobre todo Frontera Corozal, se entablaran relaciones comerciales con las aldeas que se encontraban del otro lado del Usumacinta. Así, mientras que los pobladores de Nueva Palestina se abastecían en Lacanjá Tzeltal, gracias a que la carretera se los permitía, para los de Frontera Corozal resultaba más sencillo hacerlo en Guatemala.

Mucho, muchísimo, nos ayudó bastante Guatemala y cuando llegamos a concentrar ahí no había nada, no había nada. Entonces lo que hicimos nosotros como está vecino Guatemala ahí compramos cosas, también no había carretera en ese tiempo en Guatemala. Su transporte ellos son de fluvial como lancha, ¿no?; bajan a vender productos como azúcar, todo, ahí compramos nosotros ya como Frontera, no hay donde más. (Entrevista a Francisco Pérez, Nueva Palestina, 24/05/2022)

Como se advierte en dicho testimonio, los ríos Usumacinta y Pasión eran utilizados por los pobladores de las cooperativas del Usumacinta, como La Técnica, Bethel y La Felicidad, para abastecerse de productos en Sayaxché (véase Figura 3). Francisco Hernández recuerda que cada ocho días llegaban comerciantes guatemaltecos en lanchas a vender, “ya es como un tianguis, viene de todo”. Además, el hecho de que el peso mexicano tuviera, en ese momento, un valor superior al del quetzal guatemalteco incentivaba este tipo de comercio. Algunas mercancías, en especial las que no se podían adquirir en Guatemala, eran transportadas en avioneta desde Tenosique, pero esta opción no era muy socorrida debido al alto costo que representaba (Entrevista a Francisco Pérez, Nueva Palestina, 24/05/2022; a Pedro Díaz, Frontera Corozal, 24/05/2022).38

Para 1976 se logró construir el tramo carretero que conectó Palenque con Chancalá, lo que provocó que Pénjamo, y particularmente Tenosique, fueran desplazados poco a poco como los principales centros de comercio de la región. Finalmente, en 1980, el camino construido por la Secretaría de Obras Públicas llegó hasta Frontera Corozal, y a lo largo de esa década se trabajó en la apertura del nuevo trazo de la carretera Fronteriza del Sur (Lobato, 1979:62; SCT, 1981; SCT, 1980a). Esto permitió que se fundaran nuevos ejidos, como Nuevo Francisco León (1985)39 y Ricardo Flores Magón (1989),40 los cuales se sumaron a otros como Busiljá (1962)41 y San Martín Chamizal (1965)42 (véase Figura 3). Algunos habitantes de Nueva Palestina y Frontera Corozal señalan que en un primer momento se intentó retomar el camino abierto por Aserraderos Bonampak para el trazo de la carretera Fronteriza del Sur, pero algunos de los pobladores de los ejidos fundados a lo largo de esa ruta se opusieron:

El primer trazo vino de Ubilio García, de Damasco, iba a pasar aquí en Flor de Cacao el camino, pero pues los poblados son los que no quisieron porque ya tenían camino y no quisieron y por eso lo aventaron por allá la carretera Fronteriza. Se arrepienten es que anteriormente pues se creían muy dueños del camino porque tuvieron conflicto cuando solo ellos querían acaparar con el transporte … Entonces le impidieron el paso golpeando y bloqueando camino. (Entrevista a Modesto Hernández, Nueva Palestina, 24/05/2022)

Esta parece ser una de las razones por las que se decidió construir la carretera más cerca del río Usumacinta, que en un principio contemplaba pasar por Frontera Corozal. Sin embargo, también en esta población se opusieron a ello:

Había una orden que pasara la carretera aquí, pero un loco representante antes que es Enrique Andrade, don Pascual Vázquez se negaron. Ya ve que así son la gente cuando no entienden las cosas pues, no que si van a pasar carretera aquí nos van a sacar en cualquier rato, nos van a violar nuestras mujeres, empezaron a inventar cosas, pues mejor no. Pues se negó el Corozal por eso pasó el camino ahí, sino hubiera pasado todo acá, así fue. (Entrevista a Pedro Díaz, Frontera Corozal, 24/05/2022)

El avance en la construcción del primer camino y la apertura del trazado de la CFS facilitó la introducción de mercancías desde el lado mexicano, lo que, aunado a la guerra que se vivía del lado guatemalteco, permitió que Frontera Corozal se convirtiera en un importante centro comercial de esa región (Lobato, 1979:142-143). Ahora los comerciantes guatemaltecos no solo venían a vender, sino también a comprar productos del lado mexicano, e inclusive miembros de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), organización guerrillera que operaba en el Petén, ingresaban a Frontera Corozal a comprar:

Aquí venían a comprar su mercancía los guerrilleros porque había una tienda grande allí como está más barato ahí compraban. Llevaban la mercancía en la noche, como no sabíamos quiénes son … somos trabajadores estamos campamento, necesita alimento la gente, ah bueno, como tenía cayuco la gente también llévame mi carga y se va la gente con su cayuco ahí iba la gente a ganar su dinero … Pero no sabíamos que eran guerrilleros porque no sabemos el problema que hay pues. En ese momento cuando empezó a ponerse más duro es aquí en La Técnica, empezaron a echar bomba, pero ya no estaba la gente ya estaban aquí todos. … Llegaban los soldados a encerrar a quemar, queman mucha gente, estuvo el problema grave, fue ya cuando empezó a venir las FAR y ya vino la migración. Fue feo eso, a cada rato tiraban bomba. (Entrevista a Pedro Díaz, Frontera Corozal, 24/05/2022)

Como ya se ha señalado, durante la década de 1980, la represión del gobierno guatemalteco en contra de la población civil llegó a niveles insospechados, lo que provocó que miles de personas buscaran refugio en México, y el comercio transfronterizo se frenó momentáneamente en esta zona. El avance en la construcción de la CFS permitió que esto no fuera un problema, ya que ahora los pobladores chiapanecos podían abastecerse con menos dificultades del lado mexicano, facilitando su integración al mercado nacional.

La subregión de Marqués de Comillas

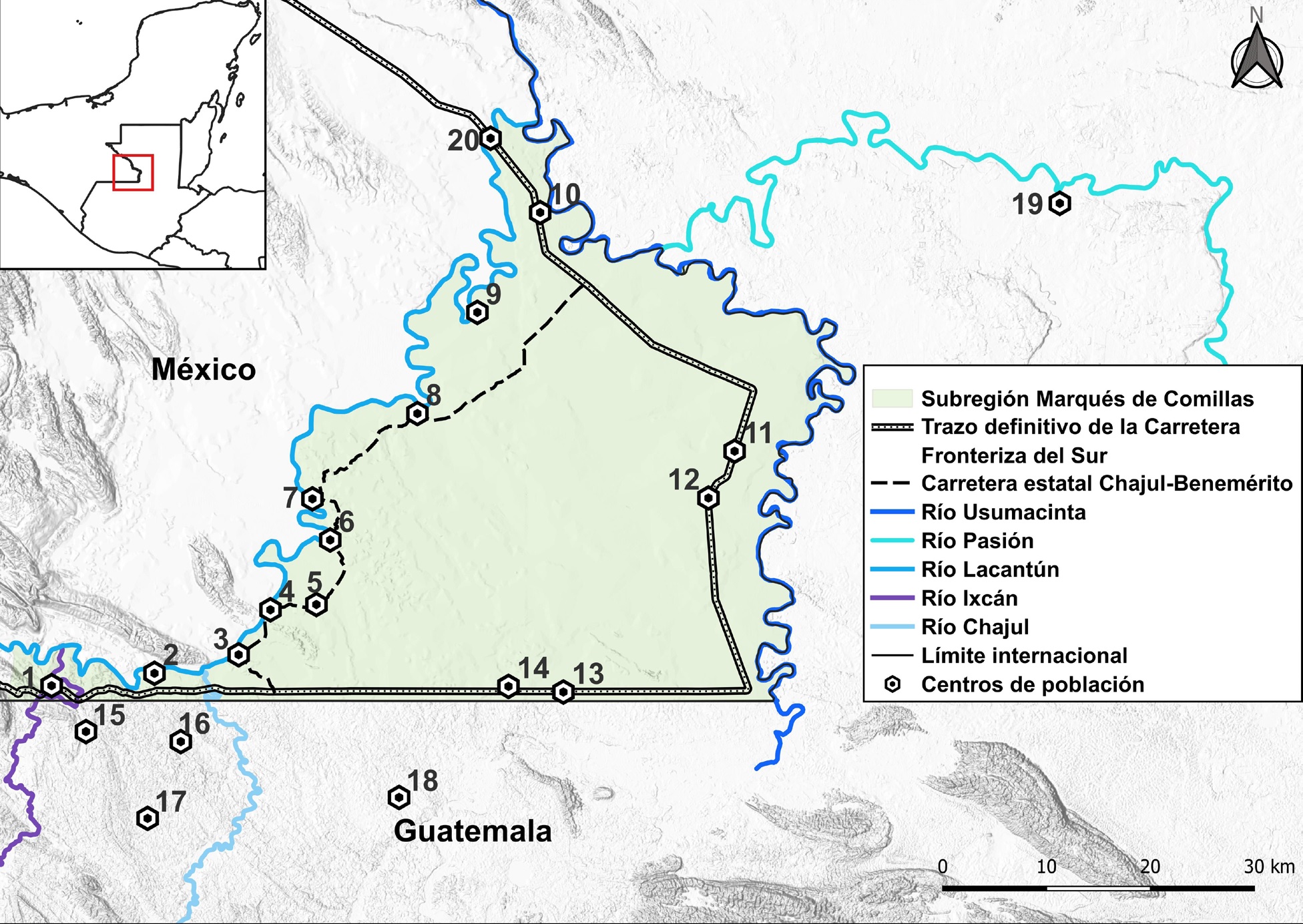

La subregión de Marqués de Comillas fue la última en ser poblada, a pesar de que, como señala Jan de Vos, desde un principio el gobierno mexicano impulsó su colonización con el objetivo de fundar centros de población agrícola para consolidar su control y resguardar la soberanía nacional en esta parte fronteriza con Guatemala (De Vos, 2020:143). Fue así como entre el 14 y el 19 de febrero de 1964, se emitieron las resoluciones presidenciales para la creación de cuatro nuevos poblados en esta región, que se denominarían Zamora,43 Quiringuicharo,44 Licenciado Adolfo López Mateos y Reforma Agraria.45

Jan de Vos (2020:144) señala que ninguno de los campesinos que habían sido beneficiados por la dotación de tierras “se animó a emprender el viaje a aquellas tierras repartidas tan generosamente pero situadas, desde su lejano punto de vista, en el ‘quinto infierno’”. Cinco años después, el 16 de julio de 1969, se emitió una resolución similar para fundar Benemérito de las Américas.46 Sin embargo, según la documentación encontrada y los testimonios recabados, los beneficiarios tampoco se trasladaron a Marqués de Comillas para colonizarla, debido, en gran parte, a lo difícil que resultaba llegar a la zona por la falta de una vía de comunicación.

Fue hasta mediados de la década siguiente cuando campesinos provenientes de otras partes de la República y de otros municipios del estado de Chiapas comenzaron a trasladarse a la zona en busca de tierras. Los colonizadores tenían que abordar una avioneta en Tenosique o Comitán, para posteriormente tomar una lancha que los llevara a su destino. Como ya se mencionó, durante la temporada de seca se podía buscar un playón en el río Lacantún que permitiera aterrizar a las aeronaves. Los que viajaban desde Comitán comenzaron a utilizar las pistas de aterrizaje construidas por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en sus estaciones de aforo, instaladas en la selva, principalmente la de Ixcán, en donde también se fundó un ejido (véase Figura 4). Otros más decidieron seguir la rivera del Lacantún en busca de mejores tierras para colonizar.

En Ixcán es dónde había unas casitas, una pista ya había hecho ahí pa’ la avioneta y de aquí no había más gente hasta, hasta Boca Lacantún … Mi papá llegó a Ixcán en avioneta, venía buscando para ya venir con nosotros, pero el vino a explorar como quien dice. Y ya de Ixcán pagó un muchacho con cayuquito de remo para que lo bajara, él traía el mapa. De la boca de Chajulillo para abajo, eso venía él buscando que era terrenos nacionales, porque Loma e Ixcán era terreno de los lacandones en aquel tiempo. De allí sí ya se ubicó en el río Chajulillo, siguió, siguió pa’ abajo aquí abajo en Galacia le gustó y ahí se quedaron a dormir con el muchacho que lo traía en el remo, no sé cuánto le cobró … De ahí se regresó a Ixcán, volvió a agarrar avioneta, llegó allá al estado de Guerrero, dice vámonos y vámonos. (Entrevista a Gerónimo Lombera, Chajul, 19/05/2022)

Gerónimo Lombera y su madre, doña Graciana Estrada, recuerdan que llegaron por primera vez a Marqués de Comillas en 1975 y se asentaron en Galacia. Sin embargo, durante la época de lluvias, el río creció tanto que inundó el nuevo centro de población, lo que hizo que algunos de los pobladores decidieran trasladarse a otro lugar y fundar Boca de Chajul.47 Para ese momento, señalan que solo había algunas casas en Playón de la Gloria, ocupadas por personas provenientes de La Concordia, Chiapas, pero que se encontraban asentadas en Ixcán, desde donde se trasladaban al nuevo asentamiento para desmontar la tierra (Entrevista a Graciana Estrada, Chajul 19/05/2022). Así, a lo largo de la década de 1970, se fundaron en la ribera del río Lacantún ejidos como Chajul, Galacia, Playón de la Gloria, Reforma Agraria, Adolfo López Mateos, Quiringuicharo, Pico de Oro y Benemérito de Las Américas (véase Figura 4).48 Lo inhóspito del lugar dificultó el desmonte para fundar los nuevos asentamientos y para cultivar la tierra. En la memoria de algunos pobladores están muy presentes las “nubes de mosquitos” y el calor, que complicaban la vida en la región, y que provocó que algunas personas decidieran regresar a sus lugares de origen (Entrevista a Ema Pérez, Benemérito, 23/05/2022).

Aquí daba tristeza vivir aquí en estos lugares porque pa’ acá pa adentro no había más que pura selva, no existía ningún ejido. Por allá por la orilla del río venía la fronteriza sí, pero por el río, porque la única comunicación era el río, los ríos … Aquí llorábamos nuestras lágrimas ver al compañero que se moría no había qué hacerle pues, no había medicamento no había nada pues … Se fueron, muchos, muchos, vino un grupo, me acuerdo bien de San Cristóbal, no aguantó la calor, se regresaron y así muchos se regresaron. Nosotros ya no nos regresamos porque no teníamos donde llegar pues. (Entrevista a José Olán, Pico de Oro, 20/05/2022)

Años más tarde, como señalan algunos pobladores, la violencia e inseguridad se hicieron presentes en la región, incentivadas por el aislamiento y porque algunos de los colonizadores habían abandonado sus lugares de origen para escapar de la justicia.

Lo que sí había en el 84, 83 empezó el matazón, ya no era zancudo era matazón, mataban mucho. Entraban a asaltar porque trabajaba la gente, algunos trabajaban pues que tiene su maíz, vende frijol, tonelada de frijol, tonelada de maíz o venden algo pues así entraban a matar. Y tenías que, a las seis de la mañana tienes que cerrar la puerta, así era antes ahorita ya no hay nada, pero si hay unos que otros pero no mucho ya, ya poco. (Entrevista a Ema Pérez, Benemérito, 23/05/2022)

Todas estas condiciones provocaron que algunos decidieran abandonar los nuevos poblados para retornar a sus lugares de origen. Otros más, aunque quisieron regresar no lo hicieron, pues no tenían tierras a las que volver. Hubo también algunos casos de personas que regresaron a sus lugares de origen y, al no hallar mejores condiciones para poder vivir, se vieron en la necesidad de volver a Marqués de Comillas. La falta de caminos convirtió a los ríos en las principales vías de comunicación, por lo que poseer una lancha facilitaba mucho el traslado de personas y mercancías.

Cuando caminabas había puro lodo los caminos, feísimo estaba en aquel tiempo, las lanchas fueron las que reinaron, el que tuviera una lancha con motor era una chulada, era como tener un carro ahorita pues. Si no cayuco de remo, pero era ya garantía pues, pa’ arriba ibas sudando ya de regreso venías en el agua ya agusto. (Entrevista a Gerónimo Lombera, Chajul 19/05/2022)

La fundación de Frontera Corozal en 1976 facilitó, relativamente, el ingreso a Marqués de Comillas desde el norte. Quienes salían de Palenque, Pénjamo o Tenosique podían tomar una avioneta o seguir la carretera abierta por Aserraderos Bonampak hasta Corozal a orillas del Usumacinta, desde donde continuaban el camino en lancha hacia Boca Lacantún, donde se incorporaban a las corrientes de este río para dirigirse a Benemérito de las Américas, Quiringuicharo, Pico de Oro, Reforma Agraria u otro de los ejidos recién fundados en la zona. El viaje podía extenderse de uno a dos días, dependiendo del lugar de destino y el tamaño de la embarcación, pues por esas aguas llegaron a navegar lanchas que podían cargar hasta 20 toneladas, pero que por su tamaño y peso demoraban más en llegar (Entrevista a José Olán, Pico de Oro, 20/05/2022).

El camino hicimos [desde Palenque a Frontera Corozal] nos hizo todo el día y el resto de la noche para llegar, llegamos a las 12 de la noche, salimos como a las 8 de la mañana. Estaba el camino destrozado, nos atascamos como cuatro veces, jalábamos, estábamos jóvenes todavía y ahí venimos. Llegamos a Frontera Corozal y ahí estuvimos, llegamos en la noche y un señor muy amable … ¿pa dónde van? Vamos a Pico de Oro, yo los llevo dice … les cobro de aquí a Pico de Oro … 100 pesos a cada uno. Era un dineral 100 pesos … Salió la lancha a las 9 de la mañana, nos llevó todo el día, a las 12 de la noche llegamos a Quiringuicharo … A dormir en Quiringuicharo en la playa, la gente antes así se dormía donde quiera … Ya llegamos a Pico de Oro a las 12 del día … ahí, había 60 casitas. (Entrevista a Cenobio Hernández, Pico de Oro, 20/05/2022)

Debido a que en esos años la zona de Marqués de Comillas pertenecía al municipio de Ocosingo, cualquier trámite administrativo como el registro de nacimiento tenía que realizarse en la cabecera municipal. Esto significaba un viaje de alrededor de una semana, a lo que se sumaba el elevado costo del mismo: “yo tengo un hijo que aquí nació y le fui a sacar su acta de nacimiento hasta Ocosingo y me llevé siete días en ir y venir y me gasté 5 mil pesos en aquel tiempo” (Entrevista a José Olán, Pico de Oro, 20/05/2022).49

Esta difícil comunicación con Palenque o Tenosique hacia el norte, o con Comitán hacia el oeste, incentivó las relaciones comerciales y culturales con los poblados del lado guatemalteco. Durante los primeros años las cosechas de maíz y frijol de Benemérito, Quiringuicharo y Pico de Oro eran compradas por comerciantes de Sayaxché. A esta población también acudían los mexicanos para comprar y vender (véase Figura 4).

Fgura 4 Proceso de colonización y de construcción de la carretera Fronteriza del Sur en la subregión Marquéz de Comillas, 1970-2000

Fuente: Elaboración propia con información recabada en trabajo de campo realizado en mayo de 2022. Referencias: (1) Ixcán, (2) Loma Bonita, (3) Boca de Chajul, (4) Playón de la Gloria, (5) Galacia, (6) Adolfo López Mateos, (7) Reforma Agraria, (8) Zamora Pico de Oro, (9) Quiringuicharo, (10) Benemérito de Las Américas, (11) Roberto Barrios, (12) Nuevo Chihuahua, (13) Nuevo Orizaba, (14) Nuevo Veracruz, (15) Los Ángeles, (16) Cuarto Pueblo, (17) Pueblo Nuevo, (18) Playa Grande

Venía la lancha guatemalteca a vender el comercio azúcar, el café, la sal, jabón y comprar el maíz, la gallina, el puerco. O sea, hubo un tiempo que nosotros teníamos más contacto con el quetzal que con la moneda mexicana casi no muy la conocíamos … Nosotros salíamos de aquí a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana ya que se veía y a las dos o tres de la tarde estábamos en Sayaxché. Allá llegábamos a comprar cosas pues, alambre, algunas motosierras, cosas que nos podían servir acá. Ahí dejábamos la lancha porque el pueblo está en la orilla del río, sacábamos nomas el motor lo llevábamos al hotel y la lancha la amarrábamos ahí con candado y ahí se quedaba dos, tres días que estábamos allá. (Entrevista a José Olán, Pico de Oro, 20/05/2022)

La falta de clínicas y médicos también provocó que algunos medicamentos fueran adquiridos con los guatemaltecos, quienes de manera ambulante llegaban en lancha a los pueblos de la ribera del Lacantún. Con ellos también compraban manteca, velas y petróleo, indispensables para alumbrase durante la noche debido a la falta de energía eléctrica (Entrevistas a Abraham Pérez, Benemérito, 23/05/2022; a Ema Pérez, Benemérito, 23/05/2022). Este intercambio comercial provocó que durante los primeros años circulara más el quetzal que el peso mexicano en la zona, “iba usted a las tiendas aquí y miraba puras cosas de Guatemala” (Entrevistas a Abraham Pérez, Benemérito, 23/05/2022; a Cenobio Hernández, Pico de Oro, 20/05/2022).

Algo similar sucedió con los pueblos de la parte sur del Lacantún: Ixcán, Boca de Chajul, Loma Bonita, Playón de la Gloria, Galacia, Adolfo López Mateos y Reforma Agraria. Sus habitantes se trasladaban hacia las cooperativas fundadas en el Ixcán guatemalteco, en particular a Cuarto Pueblo y Los Ángeles, para comprar los productos de subsistencia necesarios, así como para recibir tratamiento médico (véase Figura 4).

Nosotros fuimos, yo fui allí a Cuarto Pueblo por lancha. Una muela que me dolía no podía comer … en esto que sabemos que allí en Cuarto Pueblo ya sacaban muelas, fuimos allí y me quitaron la muela … nosotros de aquí nos fuimos en la mañanita subimos por la canoa allí a donde está la carretera esta que pasa así. Allí vivía un señor don Armando Guerrero era aforador … ahí dejamos nosotros la canoa. Entonces nos fuimos caminamos, llegamos allá el sol bajito ya, como a las cinco de la tarde, todo el día. (Entrevista a Graciana Estrada, Chajul, 19/05/2022)

Un poblador de Boca de Chajul recuerda que desde Guatemala también llegaban catequistas para apoyarlos en la celebración de la misa, pues la lejanía con Ocosingo provocaba que los sacerdotes católicos no visitaran la zona frecuentemente (Entrevista a Rafael Gutiérrez, Chajul, 20/05/2017). Es así cómo, durante estos primeros años de fundación, los pobladores de la subregión de Marqués de Comillas, al igual que los de las subregiones revisadas anteriormente, mantuvieron una estrecha relación con las aldeas vecinas de lado guatemalteco.

El 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid presentó el Programa de Desarrollo para el Sureste, estableciendo a la región como “prioritaria para la nación”, para lo cual era necesario “incrementar substancialmente la comunicación de las zonas con potencial agropecuario y, en particular la integración de las zonas de Marqués de Comillas a lo largo de la frontera con Guatemala” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], 2000a:47-53 y 112).50 A este se sumó, en 1983, el Plan Chiapas, que tenía como objetivo unificar los esfuerzos del gobierno federal y del estado “para elevar aceleradamente las condiciones de vida de sus habitantes y reforzar su integración social y cultural”. Dentro de las estrategias encaminadas a “reafirmar la integración” se remarcó, entre otras cosas, la necesidad de la “presencia de las instituciones de la República en las zonas fronterizas y en la selva para garantizar la vigencia de la Constitución y la identidad política de sus habitantes”. Para ello, se advertía que una de las principales acciones era continuar con “la construcción de la carretera fronteriza del sur”, lo que contribuiría al desarrollo de “la industria petrolera y turística, a la incorporación de la zona de Marqués de Comillas al desarrollo de la entidad y a una mejor vigilancia de la frontera sur” (SHCP, 2000b:544, 551-552, 560, 586-587).

De nueva cuenta, se resaltaba la necesidad de vigilar esta zona fronteriza y de impulsar su integración, para lo cual era indispensable la carretera Fronteriza. Por ello, para la primera mitad de la década de 1980, se retomó la construcción de dicho camino, lo que permitió conectar Frontera Corozal con Boca Lacantún. Los habitantes de Marqués de Comillas también solicitaron al gobierno que construyera el tramo entre estas dos poblaciones, ya que esto facilitaría su ingreso, además de que limitaría las fricciones que en ocasiones se daban entre su población y la de Corozal cuando pasaban por dicho pueblo. Gracias a que los pobladores contribuyeron con mano de obra, se logró concluir este tramo para 1983, permitiendo con ello que el viaje en carro se pudiera realizar desde Palenque hasta el río Lacantún (Ruiz, 1983).

Entonces acordamos de la brecha ahí donde está el puente Lacantún … nos metimos toda la gente de Marqués de Comillas y la de Benemérito, nos pusimos a abrir esa brecha de nuevo y a echarle terraplén, tierra, grava, palo y todo hasta llegar al crucero de Frontera Corozal. Quizá ha de haber sido como unos tres meses de trabajo y el gobierno del estado nos apoyó con la comida, con la mercancía. (Entrevista a José Olán, Pico de Oro, 20/05/2022)

Fue precisamente durante esta primera mitad de la década de 1980 cuando se dio una segunda ola de migración a Marqués de Comillas y se fundaron nuevos ejidos en el centro y sur de la zona, alejados del río Lacantún (De Vos, 2020:145). Así se crearon Nuevo Chihuahua, Nuevo Orizaba, Nuevo Veracruz, Nueva Reforma, entre otros. Estos nuevos colonos podían llegar hasta el río Lacantún para después abordar grandes embarcaciones, conocidas en la región como pangas, para cruzar al otro lado. Estas también fueron utilizadas para trasladar vehículos, así como tractores y volteos de un lado al otro, para continuar abriendo la brecha de Benemérito hacia Nuevo Orizaba antes de que se construyera el puente (véase Figura 4). El avance de la carretera facilitó el ingreso de los nuevos colonizadores y, al igual que en las otras subregiones, permitió que los ya existentes se consolidaran, pues cada vez menos personas decidían regresar a sus lugares de origen (Entrevistas a José Olán, Pico de Oro, 20/05/2022; a Abraham Pérez, Benemérito, 23/05/2022).

La construcción de la carretera en la zona de Marqués de Comillas estuvo íntimamente relacionada con los trabajos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la zona. La paraestatal había iniciado la exploración en la ribera del Lacantún durante la segunda mitad de la década de 1970, y en 1979 localizó tres yacimientos petroleros (De Vos, 2020:145; González-Ponciano, 1990:79). Al reanudar la construcción de la carretera Fronteriza del Sur, a principios de la década de 1980, se presupuestó que PEMEX se encargaría de cubrir el 50% de los gastos de dicha obra, mientras que el gobierno federal y el estatal se dividirían la otra mitad en partes iguales (SCT, 1980b).

Gracias a esos pozos nos hicieron carretera para que entraran los carros de ellos, gracias a Pemex se hizo la panga, gracias a Pemex se hizo el puente Lacantún, porque al Gobierno Federal le interesaba sacar petróleo acá … Si Pemex no hubiera entrado, quizás sí nos hubieran hecho camino, pero hubiese tardado. (Entrevista a Cenobio Hernández, Pico de Oro, 20/05/2022)

El puente del río Lacantún finalmente fue construido en 1987, lo que facilitó la entrada y salida de personas y mercancías principalmente hacia Palenque (Castellanos, 1987; Cano, 2018:61), pues el tramo hacia Comitán no había logrado superar el cerro de El Chaquistero. Esto provocó el declive del mercado transfronterizo que se había construido con las aldeas del lado guatemalteco, aunque también contribuyó el que los guatemaltecos de las aldeas vecinas buscaron refugio en México al iniciar la década de 1980, como sucedió en las otras subregiones analizadas.51

La construcción de la carretera permitió que la producción de chile, maíz y frijol comenzara a enviarse a Puebla o Mérida, y que el gobierno impulsara programas de producción agrícola y ganadera, la entrega de créditos y la instalación de tiendas del Programa Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). Esto dinamizó la economía de la zona, a lo que también contribuyó la presencia de los trabajadores de PEMEX, quienes consumían productos de la región (Entrevistas a Abraham Pérez, Benemérito, 23/05/2022; a José Olán, Pico de Oro, 20/05/2022; a Cenobio Hernández, Pico de Oro, 20/05/2022).

PEMEX, sin embargo, salió de la Selva Lacandona en 1992, sin que se hubiera finalizado la construcción de la carretera Fronteriza del Sur ni avanzado en la pavimentación de los tramos abiertos, además de que no se logró construir el puente sobre el río Ixcán ni el túnel en el cerro de El Chaquistero (De Vos, 2020:64-65). No obstante, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, el gobierno mexicano retomó, una vez más, la construcción del camino fronterizo. Nuevamente, la necesidad de tener un mejor control y presencia en esta franja fronteriza, cercana a la zona de influencia zapatista, hizo urgente contar con una vía terrestre de comunicación que facilitara el tránsito de militares y otras autoridades (Rodés, 2011:70).

A mediados de la década de 1990, el ejército mexicano se hizo cargo de la construcción del túnel en el cerro de El Chaquistero, ya que los miembros del EZLN impedían el ingreso de los topógrafos y de las brigadas de trabajadores. El ingeniero Augusto Bello, miembro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), recuerda que incluso algunos de los trabajadores fueron amenazados por los zapatistas, ya que estos sospechaban que eran militares disfrazados de miembros de dicha secretaría (Bello, comunicación personal, 23/06/2022). Entre 1998 y 1999, la SCT se encargó de levantar el puente en el rio Ixcán y el tramo que conectaba este con el túnel Flor de Café, como se le conocería en adelante (Rodés, 2011:71-73). Esto permitió que los dos tramos carreteros se unieran para finalmente concluir la carretera Fronteriza del Sur e inaugurarla el 19 de junio del año 2000, después de 41 años de haberse proyectado por primera vez su construcción (Vargas, 2000).

Consideraciones finales

Al comenzar la segunda mitad del siglo XX, el gobierno mexicano se preocupó por fortalecer el control sobre la franja fronteriza de la Selva Lacandona, advirtiendo la necesidad de “mexicanizar la frontera”. Sin embargo, la falta de una vía de comunicación eficiente dificultaba el ingreso a la misma, limitando tanto la presencia de las autoridades mexicanas como el desplazamiento de personas destinadas a colonizarla. En ese momento, el ingreso a la zona se realizaba mediante avionetas que aterrizaban en algún playón del río Lacantún, ya que las antiguas pistas construidas en las monterías habían sido tragadas por la selva. Por su parte, el río Usumacinta, vía de acceso natural a la zona, resultaba casi imposible de navegar debido a los raudales cercanos a Yaxchilán.

Por esta razón, desde finales de la década de 1950, se proyectó la construcción de una carretera que corriera paralela a la frontera, lo más cercana a la misma según lo permitiera la geografía de la zona, a partir de la cual se pudiera tener un mejor control, así como para facilitar su ocupación territorial. En este contexto, la existencia de dicho camino era vista por el gobierno mexicano como una medida necesaria para lograr la colonización de la zona, al permitir establecer una “barrera de valores humanos”, y de esta forma consolidar el límite con Guatemala.

En este sentido, la construcción de la carretera y la colonización dirigida se plantearon como el medio para lograr la “mexicanización” de esta franja fronteriza. Sin embargo, como se ha mostrado, en la mayoría de los casos la colonización dirigida no se concretó. No obstante, desde diversas partes del estado de Chiapas y de otras entidades de la República comenzaron a trasladarse a esta zona campesinos en busca de tierras. La falta de un camino que conectara la región dificultó su acceso e influyó en la forma en que se dio el desplazamiento de la población, así como las dinámicas socioeconómicas de las nuevas poblaciones.