La discapacidad un concepto en construcción social en la historia: una revisión sistemática

Disability a concept at social construction in history: a systematic review

DOI: https://doi.org/10.31644/ED.IEI.V22.2025.A09

*Daniel Domingo Morales Brito https://orcid.org/0009-0000-1169-1159

*Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. E-mail: danbrito87@hotmail.com

**Juan Antonio Córdova Hernández https://orcid.org/0000-0001-6138-0957

**Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. E-mail: juan.cordova@ujat.mx

***Lily Lara Romero https://orcid.org/0000-0001-8027-0702

***Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. E-mail: lilylararomero@gmail.com

Resumen

La discapacidad ha sido conceptualizada de múltiples formas de acuerdo con el contexto social en que la persona con discapacidad (PcD) se desenvuelve. Esta revisión sistematica (RS) tiene como objetivo analizar la literatura relacionada, a partir de la búsqueda de información en bases de datos indexadas y su análisis mediante el software ATLAS.ti. Se identificaron tres categorías centrales para comprender la construcción del concepto de discapacidad en la historia: modelos explicativos, fundamentos históricos e inclusión. El análisis evidencia la compleja realidad que enfrentan las PcD en la dinámica social contemporánea. Se concluye que la discapacidad es un concepto que se ha construido en función de los modelos imperantes; por ello, resulta necesario abrir el debate conceptual y actuar con diligencia, a fin de que los procesos de inclusión sean efectivos y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las PcD.

Palabras clave:

persona con discapacidad, diversidad funcional, inclusión, discapacidad, minusvalía.

Abstract

Disability has been conceptualized in multiple ways according to the social context where the person with a disability (PwD) develops. The objective of this systematic review (SR) is to analyze relevant literature on the subject. A comprehensive search of indexed databases was conducted, and the resulting data were analyzed using ATLAS.ti software. Three categories were identified that allow to understand the construction of the concept of disability through history, these categories are: explanatory models, historical foundation and inclusion. The analysis underscores the intricate challenges confronting PwD in the context of contemporary social dynamics. It is concluded that the concept of disability has been constructed according to the prevailing models, so the analysis opens the panorama to discuss the concept and determine the need for diligent action to ensure that inclusion processes effectively improve the quality of life for people with disabilities (PwD).

Keywords:

person with disability, functional diversity, inclusion, disability, handicap.

Recibido: 17/04/2024 • Aceptado: 21/08/2025 • Publicado: 28/08/2025

Introducción

La forma para referirse a las personas con discapacidad ha sido objeto continuo de debates y transformación, lo cual obedece a la propia dinámica social y moral, que va en constante cambio. Las modificaciones conceptuales en torno a la discapacidad también se vinculan al reconocimiento de la dignidad humana y a la evolución de los derechos humanos, en tanto el lenguaje forma parte esencial de dicho reconocimiento al nombrar a un sector específico de la población. Por ello, “el concepto de discapacidad ha sido y sigue siendo extensamente debatido tanto en círculos académicos, como en el terreno político o en organizaciones de personas con discapacidad” (Pérez y Gagan, 2019, p. 8).

En ese sentido, Cervera (s.f.), señala que:

El lenguaje no es algo natural, sino una construcción social e histórica, que varía de una cultura a otra, que se aprende y se enseña, que conforma nuestra manera de pensar y de percibir la realidad, el mundo que nos rodea, y lo más importante, que se puede modificar. (p. 15)

Por lo anterior, es fundamental comprender que la discapacidad va más allá de su conceptualización social, puesto que es una realidad humana que se percibe de forma distinta de acuerdo con el periodo histórico en que las civilizaciones han existido (Taboada y Minaya, 2012).

En consecuencia, la comprensión de esa transformación histórica del concepto de discapacidad aporta una fundamentación epistemológica de lo que hoy refiere un lenguaje inclusivo en el contexto de la discapacidad. Asimismo, la presente revisión sistemática (RS) representa una contribución relevante para los estudios académicos, ya que, en la búsqueda realizada, no se encontraron investigaciones previas que aborden el análisis de la transformación histórica del concepto de discapacidad. De tal manera, se concibe la presente como un antecedente para futuros trabajos que pretendan comprender la construcción conceptual de la discapacidad, tomando como base tres modelos teóricos principales, como son el modelo de prescindencia, el médico-rehabilitador y el social. Estos se han abordado de manera extensa por distintos autores, y son los que permiten un entendimiento fundamental que abre paso al análisis de nuevas investigaciones, que pretendan la comprensión de la discapacidad desde el enfoque de modelos teóricos emergentes, puesto que es importante tener presente que, “la discapacidad es un concepto que evoluciona” (Naciones Unidas, 2014, p.10), en la medida que se transforman todas las esferas sociales.

El análisis que proporciona esta revisión sistemática conlleva un recorrido teórico e histórico sobre cómo las personas con discapacidad han sido referenciadas, nombradas, adjetivadas, señaladas y tratadas en sus distintos contextos diacrónicos, de tal manera que se facilite la comprensión de una realidad tan exclusiva como lo es la discapacidad, la cual, por su naturaleza, es vivenciada de forma única y particular por cada persona, derivado de sus características etiológicas, sociales, e incluso de personalidad. Así, comprender la construcción social en la historia del propio concepto constituye una base y fundamento necesarios para quien busque acercarse a los tópicos de la discapacidad.

Antecedentes

En México, desde el año 2003 ya se registraban avances importantes en materia de políticas inclusivas, que buscaban sumar a favor de las personas con discapacidad (PcD), con la publicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual tiene como propósito promover la igualdad tanto en el trato como en las oportunidades, por lo que: “Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores” (LFPED, 2023, p. 7).

Seguidamente, teniendo como punto de inflexión diciembre de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas constituyó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que la discapacidad se conceptualiza como el resultado interactivo de la persona con deficiencia física y las barreras actitudinales y estructurales, las cuales evitan su participación social en igualdad de condiciones (CNDH, 2020).

A partir de este marco, el lenguaje para referirse a las personas con alguna deficiencia se transformó. En México, la Subcomisión de Grupos Vulnerables de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (CPGMDH), en congruencia con la Convención Internacional, adoptó el término “persona con discapacidad” (PcD) para su uso en el lenguaje cotidiano y los documentos oficiales (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010).

De esta manera, el año 2006 viene a significar una transformación importante en lo que refiere al lenguaje de la discapacidad, pues antes de ello, los adjetivos designativos de este grupo de personas habían sido tales como: “idiota, anormal, defectuoso, minusválido, inadaptado, sujeto diferente, con capacidades diferentes, persona especial, sujeto excepcional, funcionalmente diverso, discapacitado, entre muchos otros, según el modelo que lo sustente” (Ale, 2014, p. 22). Dichos modelos explicativos se hallan inmersos en la historia de la discapacidad, puesto que son parte del discurso social de acuerdo con el contexto en que se encuentra la PcD.

Objetivo

El objetivo de la revisión sistemática es analizar, en la literatura existente, los elementos conceptuales que han cambiado diacrónicamente en la construcción del concepto de discapacidad, y en ello, identificar las formas conceptuales para referirse a las personas con discapacidad, partiendo del panorama histórico de los tres principales modelos explicativos —prescindencia, médico-rehabilitador y social—, y el trato social designado a este grupo de personas en los distintos momentos cronológicos y contextos sociales, de tal forma que lleve a responder: ¿Cómo se ha transformado el concepto de la discapacidad a través de la historia?

Material y método

La presente revisión sistemática (RS) se realizó con base en la consulta de estudios primarios originales de diversos autores, los cuales, de acuerdo con el desarrollo sistemático del proceso de acumulación de datos (Ato et al., 2013, p. 1042), en el que no se utilizan procedimientos estadísticos para el análisis de los estudios de diversos autores, se realizó la búsqueda y recuperación de artículos científicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales en idioma español. La razón por la que se optó solamente por este idioma es porque el lenguaje referencial hacia las personas con discapacidad varía sustancialmente en otros idiomas; mientras que las publicaciones en español permiten un acercamiento a la temática sin que la barrera del idioma sea un elemento que pueda generar sesgos.

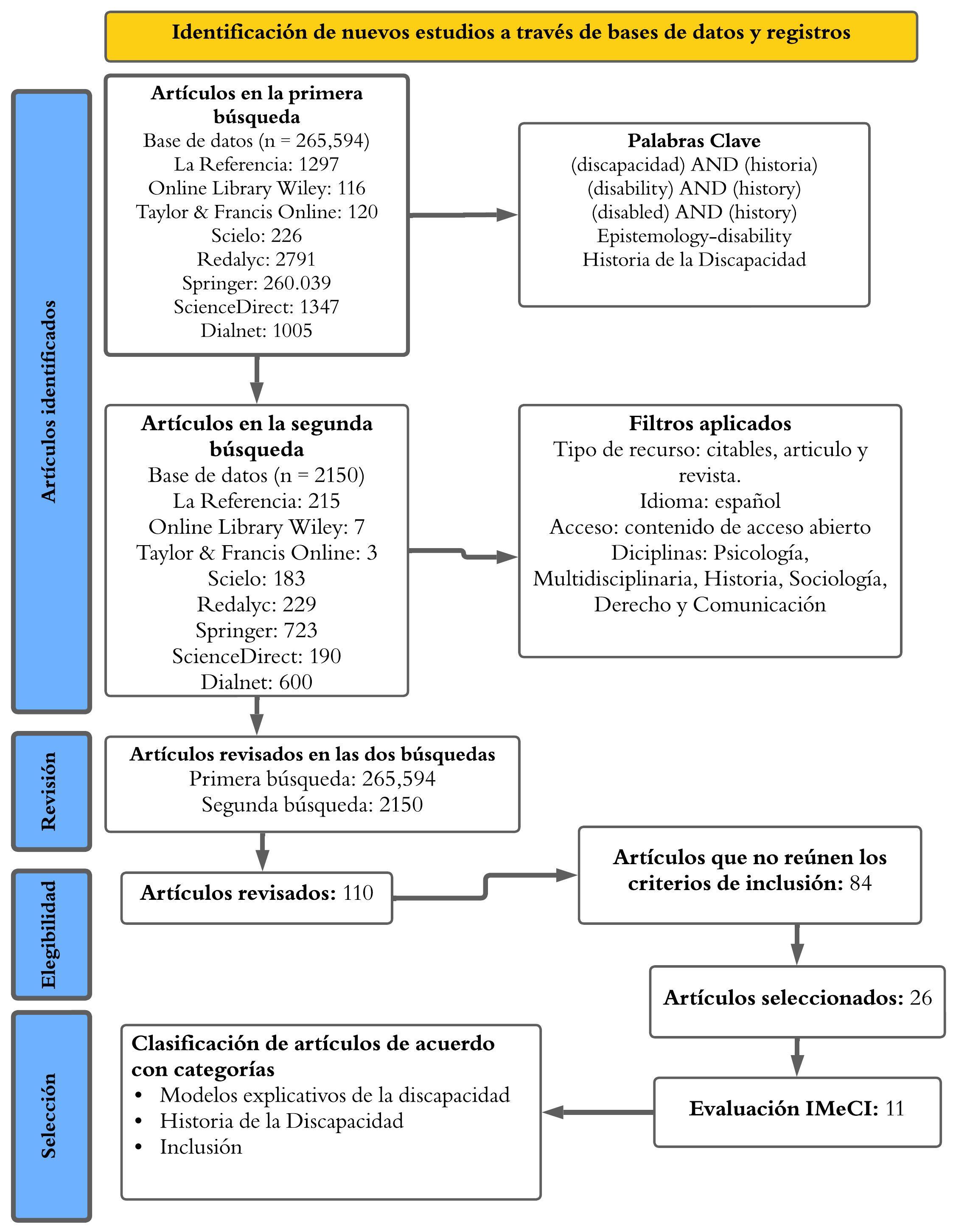

Para la búsqueda, se consultaron bases de datos y repositorios, con el propósito de localizar aquellos artículos científicos que están implicados con el objetivo de la investigación. El proceso de búsqueda y redacción se realizó conforme a las directrices establecidas por los autores Page et al. (2021), y su declaración The Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: PRISMA, en la que su diseño proporciona la orientación para la realización de una revisión sistemática transparente (Page et al., 2021).

Análisis cualitativo

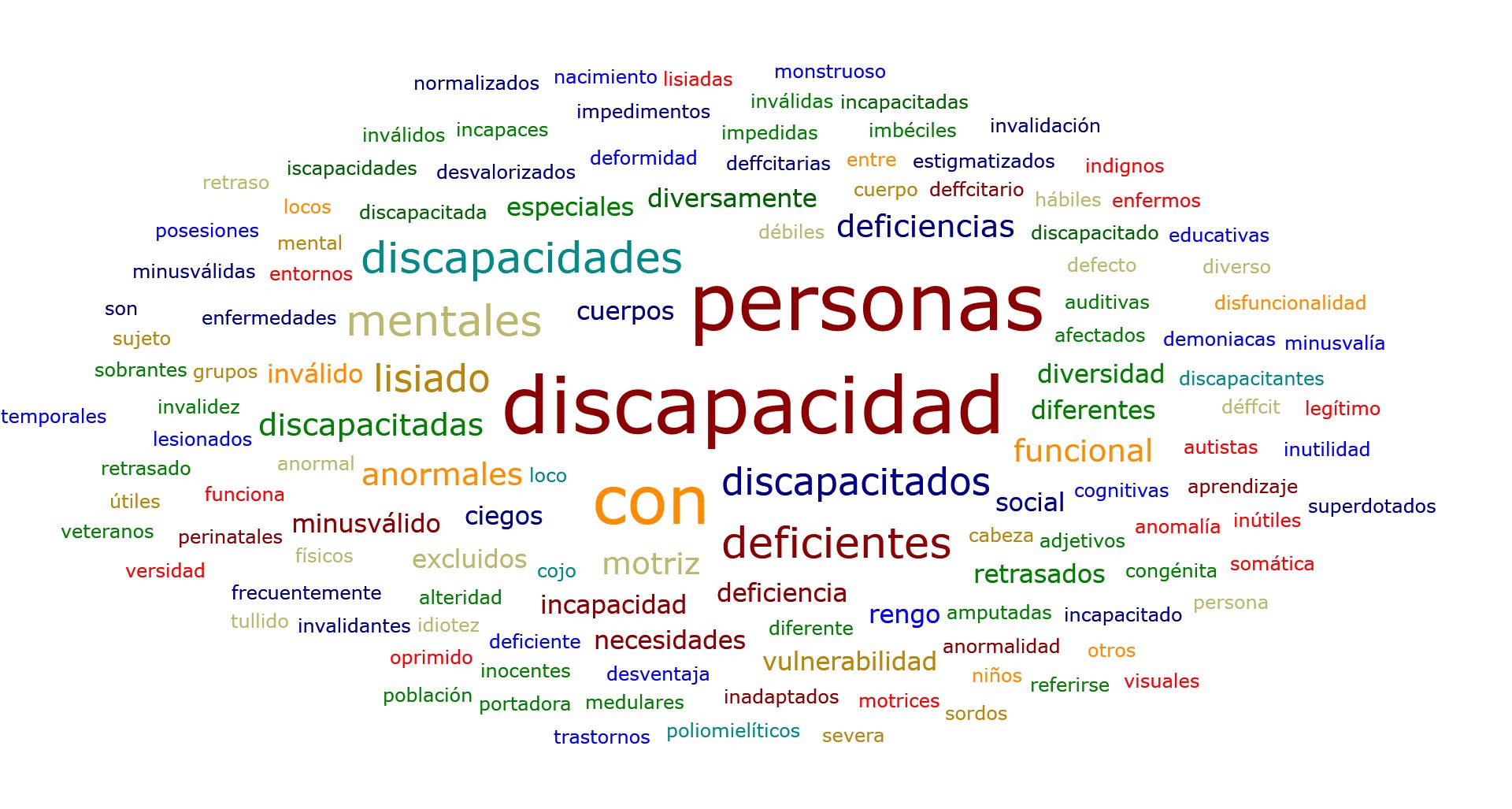

Se realizó un análisis cualitativo por medio del programa ATLAS.ti 9, en el que aplicando la herramienta frecuencias de palabras, se generó una nube de términos designativos a la discapacidad, los cuales se hallan mencionados dentro de las fuentes consultadas, y son comunes al lenguaje utilizado para referirse a una persona con discapacidad.

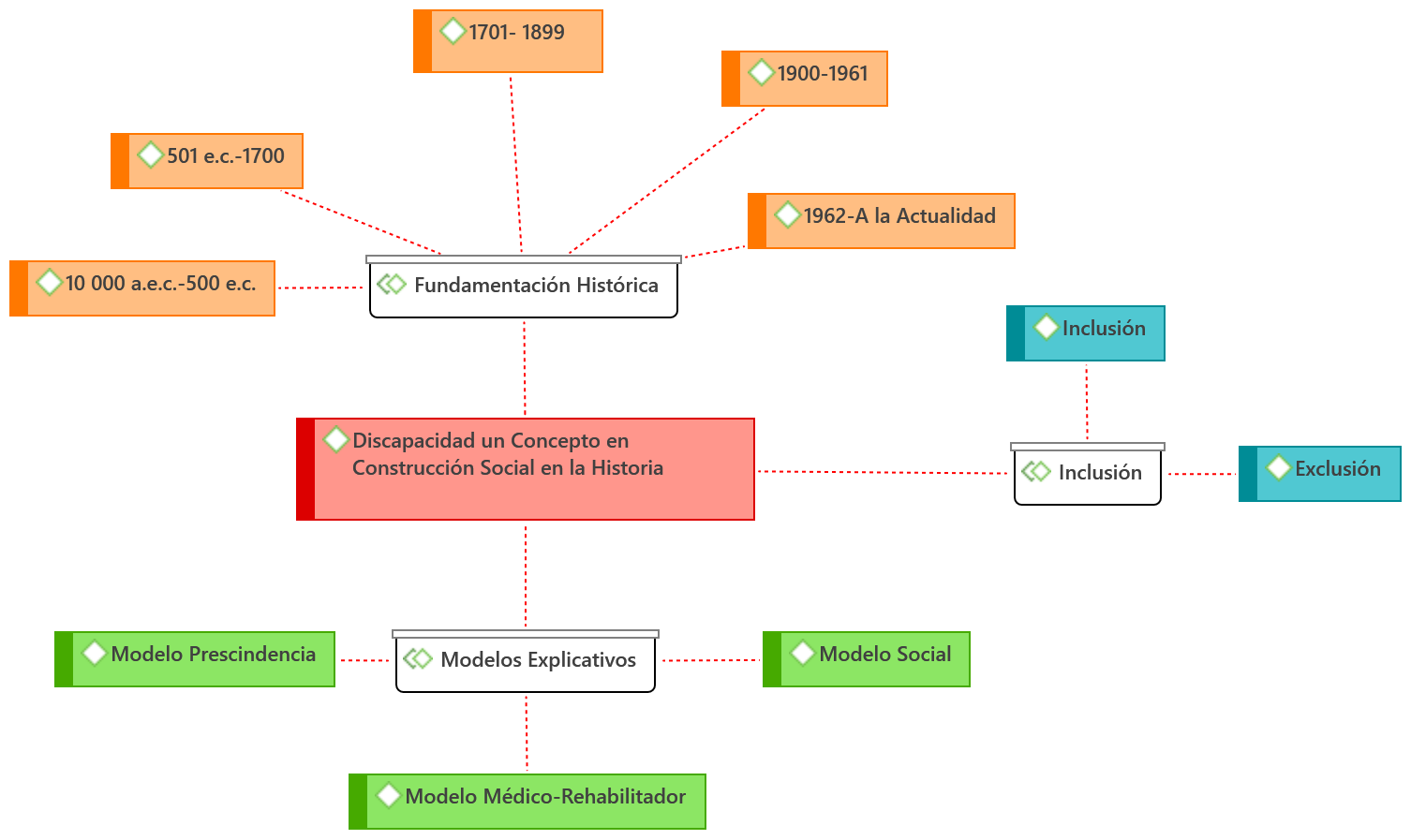

Adicionalmente, partiendo de la codificación de citas libres, se relacionaron de acuerdo con tres categorías analíticas: modelos explicativos, fundamento histórico e inclusión, con base en los cuales se generó una red semántica.

Estrategia de búsqueda

Para esta fase en la construcción de la RS, se consideraron artículos de estudios primarios en bases de datos de acceso abierto. Previamente, se consultó la lista controlada y estructurada de términos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Tesauro UNESCO), para proceder a una búsqueda de publicaciones con base a la combinación de los términos y palabras clave: discapacidad, historia, historia de la discapacidad, disability, history, disabled y epistemology, incluyendo como criterios que la publicación haya sido originalmente hecha en idioma español y en el periodo en los años 2006 a 2023. Asimismo, haciendo uso del operador booleano AND, se combinaron los términos en los algoritmos de búsqueda: (Discapacidad) AND (Historia); Historia de la Discapacidad; (Disability) AND (History); (Disabled) AND (History) y Epistemology-disability. Para la fase de elegibilidad, como se detalla más adelante, los filtros aplicados en cada búsqueda conciernen a: textos de acceso abierto y completos, artículo de revista, tipo de recurso artículo, campos disciplinares en Psicología, Multidisciplinaria, Historia, Sociología, Comunicación y Derecho.

Fuentes de información

Las bases de datos consultadas durante el periodo comprendido entre agosto y octubre de 2023 fueron las siguientes: Taylor & Francis Online, Online Library Wiley, Redalyc, La Referencia, ScienceDirect, Springer, Dialnet y Scielo.

Criterios de elegibilidad

En una primera búsqueda de los artículos científicos, se obtuvieron n = 265,594 resultados. Tras aplicar los filtros antes descritos, una segunda identificación arrojó un resultado total de n = 2,150 publicaciones.

Consecuentemente, en la fase de revisión, se aplicaron los criterios de exclusión, considerando no útiles para los fines de la RS aquellos documentos que no eran artículos de revisión originales y primarios; los publicados en algún otro idioma no español; textos incompletos o con acceso restringido; así como aquellos en los que las palabras clave definidas no se encontraban ni dentro del título ni entre las planteadas por el autor para su publicación. Asimismo, se excluyeron publicaciones duplicadas dentro de las bases de datos.

De esta manera, para la fase de elegibilidad se obtuvieron un total de 110 artículos próximos al planteamiento de la RS. Continuando con la aplicación de los criterios de inclusión, se realizó una revisión detallada del material, haciendo lectura de los resúmenes, metodologías, resultados, discusiones y conclusiones, con la finalidad de determinar que su contenido fuese pertinente y congruente en su temática con respecto al objetivo de esta investigación. Como resultado, un total de 26 publicaciones cumplieron con los criterios de contenido temático, siendo excluidos los que no contaban con un abordaje teórico que permitiera desarrollar el análisis del objetivo planteado.

Finalmente, en la fase de selección, estos 26 artículos fueron sometidos a un proceso de evaluación de la calidad de sus contenidos, el cual se describe en el siguiente apartado (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda de la Revisión Sistemática (RS).

Nota: Diagrama de flujo de recuperación de artículos correspondientes a la RS, de acuerdo con la plantilla propuesta por Page et al. (2021).

Procesos de selección y evaluación de la calidad de los artículos seleccionados

En esta etapa de la construcción de la revisión sistemática (RS), se desarrolló un formulario de evaluación con base en el instrumento “Construcción y Validez del Instrumento de Criterios para Evaluar el Mérito Científico de los Artículos Seleccionados para el Metaanálisis (IMeCI)”, de Gómez y Amaya (2013). Para esto, se consideraron los criterios categóricos a evaluar: pertinencia del título, resumen, palabras claves, autores, metodología, procedimiento de recolección y análisis de datos, resultados, discusión, conclusión, recomendaciones y referencias, asignando un punto por cada ítem, validando dentro de la selección de artículos a aquellos que estuvieran por encima de los 7 puntos, por corresponder de manera clara y apropiada a cada una de las categorías evaluadas por el IMeCI.

Por lo anterior, siendo que, al aplicar los criterios propuestos en el IMeCI, de los 26 artículos recuperados de las bases de datos consultadas que cumplían con los criterios de inclusión, solo 11 superaron el puntaje establecido. Estos fueron evaluados por la herramienta AMSTAR-2, la cual permite la valoración de la calidad metodológica (Pizarro et al., 2021); la lista de verificación utilizada es la propuesta por Shea et al. (2017).

En la Tabla 1 (ver Tabla 1) se presentan los artículos que han sido seleccionados conforme al puntaje del IMeCI, detallando cada uno por autor, país y año de su publicación, así como título completo y categoría, donde se consideró su contribución sustancial para la construcción de la RS, siendo que esto se detalla en la tabla como referencia de su contenido y no siendo parte de los criterios de la evaluación. También se detallan las palabras claves con las que se publicó el artículo, la metodología aplicada en la investigación, y los resultados que se obtuvieron, o en su caso, las conclusiones a las que llegó el autor. Asimismo, se muestra el puntaje IMeCI que obtuvo cada una de las publicaciones.

Tabla 1. Artículos seleccionados de acuerdo con puntaje IMeCI

Autor/Año/País |

Título |

Categoría |

Palabras Claves |

Método |

Resultado/Conclusiones |

Puntaje IMeCI |

Ana María Abad Salgado (2016). Colombia |

Familia y discapacidad: consideraciones apreciativas desde la inclusión. |

Inclusión |

Dinámica familiar, inclusión, discapacidad, sujeto. |

Cuantitativo |

“La condición de discapacidad altera la dinámica familiar y que su reconfiguración” (Abad, 2016). |

9 |

Wilmar Ángel Ramírez Valbuena (2015). Colombia |

La inclusión: una historia de exclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje. |

Inclusión |

Inclusión, exclusión, pedagogía, discapacidad, capacidad. |

Cualitativo |

“Concientizar en la necesidad de actuar inmediatamente en el programa de inclusión, con el fin de mejorar los procesos y hacerlos cada vez más efectivos en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los implicados” (Ramírez, 2017). |

9 |

Adrián Vergara Heike (2019). Costa Rica |

El discurso sobre la discapacidad: principales dimensiones dicotómicas. |

Inclusión |

Discapacidad. Exclusión. Estudios del discurso. Discurso sobre la discapacidad. |

Cualitativo |

“Los resultados muestran una inestabilidad discursiva, porque enuncian construcciones de diferentes discursos sobre la discapacidad, lo que dificulta la inclusión social de esta población” (Vergara, 2019) |

8 |

Adolfo Benito Narváez Tijerina y Karina Soto Canales (2013). México |

Imaginarios urbanos de la discapacidad y la exclusión. |

Inclusión |

Imaginarios urbanos; discapacidad. |

Cualitativo |

“Se reflexiona finalmente sobre el papel que juega el imaginario de la discapacidad como elemento para entender los comportamientos de la ciudadanía frente a esta minoría y de cómo a través de la comprensión de las visiones exploradas” (Narváez y Soto, 2014). |

8 |

Laura Martínez Fernández y Baltasar Fernández Ramírez (2017). España |

La difícil promesa de acabar con la discapacidad a través del arte inclusivo |

Modelos explicativos |

Diversidad funcional, identidad social, teoría queer, arte bruto |

Cualitativo |

“Ciertos tintes paternalistas y estigmatizadores en el lenguaje y el trato personal parecen dificultar que los usuarios accedan a la construcción conjunta de identidades alternativas alejadas del estigma” (Fernández y Ramírez, 2017). |

8 |

Araí Itatí Acuña (2019). Uruguay |

Abordando la discapacidad desde un análisis sociocultural-antropológico |

Historia de scapacidad |

Antropología, discapacidad, derechos humanos, cultura con. |

Cualitativo |

“El modelo social de interpretación de la discapacidad nos invita a reflexionar sobre la cuestión de que la discapacidad siempre fue interpretada como una referencia explícita a “la falta”, a “la carencia” de los sujetos” (Acuña, 2019). |

8 |

Héctor José Velázquez; Laura Pietri y Norma Maldonado (2013). Puerto Rico |

De la incapacidad a la diversidad funcional: una mirada a la evolución histórica de los conceptos, significados e implicaciones para la intervención psicológica. |

Historia de discapacidad |

Diversidad funcional, discapacidad, psicología de la rehabilitación, aceptación de la discapacidad, psicoterapia |

Cualitativo |

“Desde la práctica profesional de la psicología se hace necesario deconstruir historias únicas y contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con diversidad funcional, desde la solidaridad, la ética social y de defensa de los derechos humanos” (Velázquez et al., 2013). |

8 |

Adelina Ale (2014). Argentina |

Convivencia paradójica de paradigmas de discapacidad |

Modelos explicativos |

Discapacidad paradigma sociedad universidad Estado |

Cualitativo |

“No es adecuado utilizar un modelo para atacar a otros, más bien hay que buscar la integración de modelos. A la universidad le corresponde desarrollar y fomentar la investigación rigurosa, el debate crítico, en estrecha colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para lograr la interdisciplinariedad. Debemos avanzar en la investigación sobre la discapacidad siguiendo líneas interdisciplinares que aborden el objeto de estudio desde un lugar multivarial” (Ale, 2014). |

7 |

Fernando Juárez Acosta, Edna Jimena Holguín Ávila y Alicia Salamanca Sanabria (2006). Colombia |

Aceptación o rechazo perspectiva histórica sobre la discapacidad, la rehabilitación y la psicología de la rehabilitación |

Historia de discapacidad |

Autonomía, CIF, deficiencia, discapacidad, diseño universal, diversidad funcional, minusvalía, movimiento de vida independiente, OMS |

Cualitativo |

El enfoque médico parte de lo “normal” y lo “patológico. “Pero a veces esa diferenciación, en un mundo construido para funcionar solamente con ciertas capacidades, hace que se excluya a muchas personas bajo el principio de no normalidad” (Acosta et al., 2014). |

7 |

José Luis López Bastías (2019). México |

La conceptualización de la discapacidad a través de la historia: una mirada a través de la evolución normativa. |

Historia de discapacidad |

Emprendimiento; inclusión; personas con discapacidad; empleo; autoempleo. |

Cualitativo |

“Se torna importante conocer el pasado y entender el presente como forma de poder proyectar el futuro. Las diferentes concepciones y percepciones sociales en torno al concepto de qué es la discapacidad y la forma de responder a los desafíos” (López, 2019). |

7 |

Carolina Ferrante (2014). Chile |

Cuerpo, discapacidad y estigma en el origen del campo del deporte adaptado de la Ciudad de Buenos Aires, 1950-1961 |

Inclusión |

Cuerpo; discapacidad; deporte adaptado; Disability Studies; estigma

|

Cualitativo |

“Importancia de que en los abordajes sociológicos se reconstruyan históricamente nociones teóricas elaboradas para pensar contextos ajenos a la realidad local, recuperando las miradas usuarias y expertas para evitar caer en análisis abstractos” (Ferrante, 2014). |

7 |

Nota:Artículos seleccionados que corresponden al puntaje del instrumento IMeCI.

Resultados

En el presente apartado se muestran los resultados del análisis cualitativo realizado a los artículos seleccionados para esta revisión sistemática (RS), a partir de los cuales se identificaron tres categorías fundamentales para comprender la construcción social histórica del concepto de discapacidad:

Como parte del análisis cualitativo, la Figura 2 (ver Figura 2) representa la frecuencia de palabras en una nube, generada a través del software Atlas.ti 9, en la que se visualizan los términos designativos alusivos a las personas con discapacidad, los cuales han estado presentes en el discurso social y se identificaron dentro de la literatura considerada para la RS. Estas palabras incluyen adjetivos, conceptualizaciones, expresiones verbales y escritas que han formado parte del bagaje lingüístico en distintos momentos históricos sociales, y que, claro está, se encuentran algunos en desuso, de tal forma que se han ido transformando en diferentes etapas, lo cual puede irse comprendiendo a través de los modelos teóricos, que a su vez, han emergido por consecuencia de distintos movimientos sociales que han buscado hacer reconocer la necesidad de referirse a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y dotados de dignidad humana.

Figura 2. Análisis de frecuencia de palabras relacionadas con los términos designativos a la discapacidad.

Nota: Nube de palabras de los términos relacionados con la discapacidad que se encuentran en la literatura analizada, generada a través del software ATLAS.ti versión 9.

Asimismo, contribuyendo al análisis cualitativo de los 11 artículos, en la Figura 3 (ver Figura 3) se presenta una red semántica, resultado de la codificación de las citas que están relacionadas con cada una de las categorías de análisis. En el caso de la categoría Fundamentación Histórica, se hallaron cinco subcategorías, que representan una cronología histórica sobre las formas en que las personas con discapacidad fueron tratadas, conceptualizadas y referidas por el momento y entorno social en el que se desenvolvieron. Claramente, cada uno de esos momentos diacrónicos fue distinto; sin embargo, algunas de las características actitudinales, políticas sociales y conceptualizaciones no necesariamente positivas, se han mantenido hasta la actualidad. Por su parte, la categoría de modelos teóricos, si bien tiene estrecha relación con lo histórico, permite la descripción teórica que los autores han aportado para la comprensión de la discapacidad, centrándose en los modelos explicativos, base para adentrarse en el análisis de la discapacidad. De igual forma, en la categoría de inclusión se halla un análisis reflexivo, puesto que la inclusión emerge de la necesidad de atender las demandas que buscan dignificar a las personas con discapacidad en las sociedades modernas, no dejando de lado que el discurso inclusivo es de naturaleza dicotómica, ya que es acompañado por todos aquellos elementos en los que la exclusión se hace presente en las distintas manifestaciones sociales.

Figura 3. Red semántica de las categorías y subcategorías

Nota: Red semántica realizada en el software ATLAS.ti versión 9, en la que se presenta la relación de las citas codificadas de acuerdo con cada categoría y subcategoría analizada en la RS.

Modelos explicativos

Como se ha planteado desde el inicio, la discapacidad es un concepto en constante transformación, que converge con el contexto social imperante; es decir, que “su significado ha estado condicionado por el tiempo, el espacio y la ideología que lo determina en su cobertura designativa, pudiendo quebrarse su significación ante nuevos paradigmas” (Ale, 2014, p. 22). Es por ello necesario identificar los modelos explicativos o paradigmas que dan referencia contextual a la construcción y deconstrucción conceptual de la discapacidad, el cual ha transitado de lo excluyente a lo incluyente.

En este sentido, se identifican tres principales modelos o paradigmas en los que la discapacidad ha sido comprendida. Cada modelo explicativo corresponde a un momento en la historia y de contexto social, por lo que la definición de la discapacidad resulta de una construcción y significado asignado por cada sociedad particular; por tanto, la interpretación modifica el tratamiento que se le da a la persona con discapacidad, ya sea en una actitud de exclusión o de inclusión (Acuña, 2019).

De esta manera, en la Tabla 2 (ver Tabla 2) se presentan características elementales de los modelos teóricos que explican la discapacidad. En la columna Modelo, se muestra el paradigma teórico correspondiente, seguido de la Explicación Causal, que se refiere a la concepción sobre la causa y origen de la discapacidad en la persona. En la de Interpretación, se implica la forma de interpretar la conceptualización de la discapacidad en su correspondiente contexto diacrónico. En lo que refiere al segmento de Tratamiento, este describe la forma en que la persona con discapacidad es tratada desde su contexto social, ya sea a través de las actitudes, políticas e idiosincrasias de carácter religioso o social. Por su parte, Tiempo en la historia señala de manera diacrónica, de acuerdo con las fuentes consultadas, el periodo en el que el modelo teórico tuvo su mayor influencia en el contexto social y, en Lenguaje, se muestran, de acuerdo con las referencias consultadas, los términos utilizados para referirse a las personas con discapacidad en dicho periodo histórico.

Tabla 2. Esquema cronológico y características de los modelos explicativos de la discapacidad

Modelo |

Explicación Causal |

Interpretación |

Tratamiento |

Tiempo en la historia |

Lenguaje |

Modelo de Prescindencia |

La discapacidad es de naturaleza religiosa, castigo de divino, designios demoniacos y antinaturales (Fernández y Ramírez, 2017). |

La persona no tiene valor, es prescindible. “Es objeto de caridad y asistencia” (Palacios, 2008). |

La persona es desterrada, asesinada, abandonada en espacios destinados o para morir a la intemperie, políticas eugenésicas y marginación social. “Sometidas a rituales y exorcismo” (Ale, 2014; Velázquez et al., 2013) |

En el primer periodo compuesto de los años 3500 a.e.c. al 500 e.c. En un segundo periodo de 501 e.c. hasta 1699 e.c. Se mantuvo vigente hasta bien entrado 1900 (Aragón, 2023). |

Anormal, deforme, poseído, inútil, inservible (Ale, 2014; Palacios, 2008). |

Modelo Médico-Rehabilitador |

Su explicación es científica, por lo que la persona puede llegar optar por una vida digna si esta es debidamente rehabilitada y por tanto ser productiva. (Fernández y Ramírez, 2017). “Una concepción biologicista, patologizadora y trágica de la discapacidad, sin percibir distintas definiciones” (Ferrante, 2014, p. 423) |

“Las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas” (Acuña, 2019b, p. 50) |

Es atendida desde en el enfoque médico como enfermedad para normalizar. La rehabilitación y la intervención de especializada procuran ocultar o hacer desaparecer la “diferencia” sensorial, motriz, cognitiva, mental. (Ale, 2014) |

1700 e.c. hasta la actualidad. Sin embargo, la consolidación del modelo mismo puede ser situada al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1919 (Acuña, 2019d, p.50) |

Anormal, cojo, desviado, retrasado, minusválido, loco, deficiente, lisiado, entre otros, incapacitado, discapacitado, disminuido físico, diferente, persona con capacidades diferentes, deficitario, tullido, sordomudo, deficiente mental, etc. (Acosta et al., 2014; Acuña, 2019; Fernández y Ramírez, 2017; Ramírez, 2017; Velázquez et al., 2013) |

Modelo Social |

“Las causas son sociales y que las personas con discapacidad pueden aportar a la comunidad en iguales condiciones que el resto de las personas”. (Acuña, 2019a, p. 50) |

“La discapacidad es una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad” (Acuña, 2019c, p. 51) |

“Reconocimiento de su dignidad como una expresión más de las muchas diversidades que en la actualidad son reconocidas positivamente en nuestra sociedad” (Fernández y Ramírez, 2017, p. 59) |

1967 a la actualidad. Su origen surge con el movimiento “Disability Studies” (Acuña, 2019). |

Persona con Discapacidad Persona con Diversidad funcional |

Nota: Características cronológicas y conceptuales de los tres modelos explicativos de la discapacidad.

Fundamentación histórica de la Discapacidad

En lo que respecta a esta categoría, dentro de los artículos analizados para la RS, se identificó que la discapacidad ha estado presente en la condición humana desde sus albores. Como se ha mencionado previamente, cada sociedad la ha comprendido y el trato ha sido de acuerdo con el paradigma hegemónico. Desde las sociedades antiguas, la postura ante las personas con discapacidad ha girado en torno al rechazo, la eliminación, la marginación y la caridad (Conde, 2014).

Si bien se distinguen tres modelos explicativos en distintos momentos históricos, es interesante analizar, de acuerdo con los descubrimientos antropológicos, los indicios que indican que los primeros humanos compadecían a sus allegados en condiciones desfavorables, como es el caso de la osamenta humana datada de la época del neolítico (10 000 a.e.c.) y encontrada en la cueva Chapelle-aux-Saints, en la que se identificaron lesiones de artrosis en columna y manos. El individuo, que alcanzó los 40 años, presentaba una patología que afecta el cartílago de las articulaciones, caracterizada por dolor, disminución de la movilidad y deformidad, lo que claramente indica una discapacidad motriz (Acosta et al., 2014; Wainstein, 2014). Ente los años 3000 y 539 a.e.c., el pensamiento se basaba en cuestiones mágico-religiosas, donde las enfermedades y las discapacidades estaban relacionadas con el castigo divino y presagios. De acuerdo con lo expuesto por Acosta et al., (2014), esto variaba entre culturas y regiones, como es el caso de Mesopotamia, donde, a las personas con enfermedad, deformidad o condición discapacitante, se les presentaba en público, y todo aquel que pasaba debía obligadamente preguntar sobre su condición con la finalidad de aconsejarle.

Durante el periodo diacrónico comprendido entre 3500 a.e.c. y 500 e.c., predominaba la creencia de que las personas con una discapacidad no aportaban a las necesidades de la comunidad, por lo que la eugenesia se volvió una manera común de atender el tema de la discapacidad, y en particular, el infanticidio; tal es el caso de las Leyes de Licurgo en Esparta, donde, después de un escudriño, el consejo de ancianos determinaba que fuesen lanzados desde el monte Taigeto (López, 2019).

A partir del año 501 e.c. a 1699 e.c., el discurso hegemónico era el religioso, sobre todo en la Europa central; lo divino y lo demoniaco constituían el eje dominante, y “las personas con discapacidad eran sometidas a rituales de exorcismos y despojos” (Velázquez et al., 2013, p. 82). Por otra parte, para este periodo, el infanticidio no tiene parte en los procesos sociales, puesto que se adoptan leyes que establecen normas contra filicidios y abortos. Sin embargo, eran dos los prismas a través de los cuales se interpretaba la discapacidad: como resultado del pecado u obra del diablo, lo cual instituía el menosprecio como la actitud adoptada; y como obra de Dios, por lo que la actitud manifiesta era la misericordia y la caridad cristiana. En cualquiera de las dos aristas, la marginación era el común denominador (López, 2019). Asimismo, de acuerdo con Muñoyerro et al. (2021), el lenguaje referencial hacia las personas con discapacidad era: “deformes, defectuosas o endemoniadas, sufrían el rechazo y eran perseguidas por las autoridades civiles y eclesiásticas” (p. 206).

Posteriormente, en el periodo cronológico 1700 a 1899, va quedando de lado el pensamiento místico, y la ciencia toma su lugar en la historia. Con ello, surgen técnicas y tratamientos médicos que transformaron la realidad social y la de las personas que habían adquirido o nacido con una discapacidad, puesto que se desarrollan aparatos ortopédicos, prótesis y fórceps para los partos; esto indicaba la posibilidad de prevención o tratamiento para las personas con una insuficiencia. En este periodo, el Estado asume la responsabilidad de los centros asistenciales para evitar abusos; asimismo se persiguió a los que fingían y perjudicaban a los que realmente eran receptores de caridad (Muñoyerro et al., 2021).

Entre 1900 y 1961, ocurren dos eventos bélicos relevantes que llegan a impactar en diversos aspectos a nivel global, entre ellos, la discapacidad, siendo uno de los tópicos que dejó huella en muchos de los involucrados directos e indirectos. Es por ello que, a finales de la Primera Guerra Mundial (1914-1919), surge el concepto de rehabilitación en Estados Unidos, teniendo el propósito de la reinserción profesional y el uso de prótesis en aquellos con amputaciones por heridas de guerra. Para este momento, se consideraba “diferente” a la persona con una “incapacidad” o “disminuidos físicos”. Rumbo al final de la Segunda Guerra Mundial (1938-1945), la rehabilitación adquiere relevancia y reconocimiento, en el que se ven implicadas múltiples disciplinas, entre las que se encuentra la medicina y la psicología (Acosta et al., 2014). Aquí, el modelo médico-rehabilitador es el enfoque hegemónico, pero sin dejar de estar presentes aspectos del modelo de prescindencia, como la caridad, el pensamiento místico y el demérito de la persona con discapacidad, así como también la aplicación de métodos eugenésicos que se implementaron sistemática e indiscriminadamente durante la Alemania Nazi, donde “murieron en torno a 270.000 personas con discapacidad (uno de los grupos más diezmados del genocidio), con la intención de depurar la raza aria y dotarla de mayor dignidad y grandeza según los postulados político-biologicistas” (Aragón, 2023, p. 145).

Para las décadas siguientes, la discapacidad adquiere una actitud emancipadora por sí misma, y su denotación reclama su espacio digno y su lugar en la sociedad. En 1962 surge el movimiento Vida Independiente en California, Estados Unidos, el cual reclamaba los derechos civiles de estudiantes con discapacidad para acudir a la universidad. A inicios de 1970, el movimiento cruzó el Atlántico hasta llegar a Inglaterra, donde adquiere una importante evolución y se definen los principios del Modelo Social de la Discapacidad, el cual viene a resignificar el concepto, transitando de la minusvalía a la discapacidad, y adquiere su más alto valor conceptual y significativo el 13 de diciembre del 2006 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la constitución de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde, después de transitar por siglos en un estado de marginación e histórica exclusión (Acuña, 2019; Conde, 2014; López, 2019), se reconoce a la persona con discapacidad:

Que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (CNDH, 2020, p.10)

Es de esta manera que la discapacidad ha sido un concepto sujeto a los discursos dominantes vigentes en determinado momento diacrónico; y más allá de la construcción del lenguaje referencial, ha sido un fenómeno que trasciende la lingüística, puesto que la forma en cómo se entiende y se aborda impacta en la vida de la persona que ha nacido o adquirido la condición de discapacidad, persona que está dotada de valor, dignidad y derechos elementales como todo ser humano. Tener presente esto permite tener en claro que la discapacidad es solo una condición circunstancial y no una causa para segregar.

Inclusión

De acuerdo con el análisis realizado de la literatura para la presente RS, se encontró que la inclusión es definida como el proceso que permite responder a las necesidades implicadas en la discapacidad, por medio de prácticas inclusivas en contextos de aprendizaje, culturales y comunitarios, con el propósito de reducir la exclusión. Los cambios y las modificaciones están implicadas en las estrategias, en los contenidos, en el enfoque y en la estructura misma de la visión común (Ramírez, 2017). De igual manera, es necesario tener presente que, con la inclusión, viene implícita la exclusión, puesto que son dos constructos antónimos que coexisten uno en respuesta del otro, por lo que “la determinación de incluirse o excluirse generalmente recae en la responsabilidad de quien toma la decisión de asumir o violentar las disposiciones grupales” (Romano, 2017, p. 107).

De esta manera, ante la discapacidad se presenta una inestabilidad discursiva que dificulta los procesos de inclusión, esto debido a los distintos discursos que se han ido construyendo y que han permanecido a lo largo de la historia en el colectivo. Dichos discursos deben ser comprendidos como la forma en que se le da sentido a la realidad y que, por tanto, guía los actos de quienes conforman la sociedad (Vergara, 2019). Como bien menciona Abad (2016), las barreras en las relaciones, la segregación y la discriminación se dan a partir de los procesos de exclusión, y se materializan en la carencia de empleo, participación social restringida tanto en lo comunitario como en lo político y el limitado acceso a servicios y bienes. Es entonces que la exclusión se puede entender en tres rubros: barreras físicas, arquitectónicas y socioculturales.

Por su parte, la inclusión es un proceso que depende estrechamente de la consolidación de redes de apoyo, entre las que se incluyen instituciones, profesionales, amigos, vecinos, y la familia, que resultan fundamentales para generar posibilidades de una inclusión social de las personas con discapacidad (Abad, 2016). Como señala Ramírez (2017), la inclusión no debe plantearse como el fin, puesto que esto generaría la exclusión de todos aquellos que buscan ser parte en la misma condición de oportunidades y privilegios. Más bien, debe ser tratada como el medio para lograr la libertad de aquellos que han sido excluidos.

Discusión

En la revisión de la literatura recuperada, las categorías puestas bajo análisis del cuestionamiento que plantea la transformación del concepto y el lenguaje de la discapacidad a través de la historia, se permite comprender la realidad de la discapacidad desde el enfoque teórico de cada paradigma, así como los elementos implicados en la dicotomía de la inclusión y exclusión. Los hallazgos permiten además entender la evolución de la discapacidad no únicamente como un concepto construido socialmente, sino que también como un fenómeno que involucra a la persona con discapacidad y su contexto inmediato e histórico, en el que las personas que viven en esta condición, “han sido discriminadas y minusvaloradas sistemáticamente a lo largo de la historia. En ocasiones … asesinadas en un vano intento de erradicar su imperfección” (Palacios y Romañach, 2008, p. 37).

De esta manera, es relevante hacer notar que, en la sociedad moderna, la perspectiva jurídica respecto a la discapacidad ha tenido importantes contribuciones, lo cual tiene impacto histórico. En México, se firmó en el año 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico que permite fortalecer el valor de las personas con discapacidad, los cuales, al igual que las personas que no tienen discapacidad, son sujetos de derecho y de obligaciones en igualdad de condiciones y de oportunidad (CNDH, 2018). Asimismo, existen otros mecanismos que procuran la protección y atención hacia las personas con discapacidad, como lo es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el año 2003 siendo encargada la Secretaría de Gobernación, y que en su Artículo 4° indica que “se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, … tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas” (LFPED, 2023, p. 1); la Ley de Asistencia Social, publicada en el año 2004 a cargo de la Secretaría de Salud, en la que en su Artículo 4° plantea que “tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar” (LAS, 2004, p. 1). Finalmente, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en 2011, a cargo en aquel entonces de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar, en la que en su Artículo 1 refiere que esta “Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio” (LGIPD, 2011, p. 1). De esta manera, México se coloca en congruencia con los tratados y convenciones internacionales que tienen como propósito visibilizar, defender y proteger a las personas con discapacidad.

Esta revisión sistemática propone repensar cómo las distintas sociedades han influenciado en las vidas de las personas con discapacidad a lo largo de la historia, y que el trato, la conceptualización y la forma de referirse a ellas es sin duda determinante para su realización e integración en todos los aspectos humanos, ya sea política, social, cultural, familiar, escolar e inclusive laboral. A pesar de la distancia diacrónica que existe entre cada uno de los paradigmas, es una realidad que se continúa creyendo que las personas con discapacidad son prescindibles, o que padecen de una enfermedad que debe ser atendida únicamente desde la visión médica, de tal manera que los lleve a ajustarse a las normativas y estándares, y, de no lograrlo, es un sujeto improductivo para un sistema social que exige de manera inflexible y sin ajustarse a la diversidad.

Es importante reiterar que la RS se centró en solo tres modelos teóricos —prescindencia, médico-rehabilitador y social—, con la finalidad de sentar bases para el análisis conceptual de la discapacidad. Sin embargo, esto puede llegar a implicar un acotamiento analítico, puesto que, de acuerdo a lo encontrado en la revisión de la literatura, existen otros enfoques teóricos que permiten ahondar en la conceptualización de la discapacidad, como es el caso del modelo de la diversidad funcional, donde se propone una nueva trasformación del lenguaje designativo de discapacidad, en el que los términos designativos de diversidad funcional y las neurodiversidades emergen para reconceptualizar lo que se entiende por discapacidad. Asimismo, existen otros paradigmas que también contribuyen al estudio, análisis y comprensión de la discapacidad. Lo anterior representa un área de oportunidad que puede ser abordada en futuras investigaciones, centradas en el análisis de cada uno de los modelos explicativos de la discapacidad, sus características, aportes y extrapolarizaciones.

Por tanto, la investigación logra sus objetivos y responde a la pregunta planteada en la presente RS, ya que hace el acercamiento a dicha comprensión sobre la discapacidad, partiendo del hecho que a lo largo de la historia humana, las personas con discapacidad han sido relegadas, abandonadas, excluidas, sacrificadas, exorcizadas, atendidas, consideradas para su cuidado, integradas en su entorno e incluidas, en diferentes momentos y en distintas sociedades, dejando ver con ello que la conceptualización de la discapacidad se ha transformado de manera dinámica, es decir, está en una constante transformación en la que van emergiendo nuevas formas de comprenderla, de tratarla y de designarla.

Es también relevante señalar que los elementos encontrados en la RS pueden ser tomados como referencia en todo estudio en el que la discapacidad sea el tópico central, puesto que tener en cuenta todo aquello que se ha construido en torno a ella posibilita una visión clara de los retos y la falta de oportunidades a los que las personas con discapacidad se enfrentan desde tiempos inmemoriales.

Conclusión

Es claro que la conceptualización de la discapacidad se ha transformado a lo largo de la historia de la humanidad, y que las personas con discapacidad han vivenciado directamente dicho cambio, teniendo que resistir y convivir con la estigmatización, la caridad y la exclusión, y, por tanto, luchar para hacer valer su derecho humano de ser incluido en su propio contexto.

Si bien, los modelos explicativos de la discapacidad abren el panorama para comprender el concepto y esta realidad, no hay que dejar de observar que prevalecen hoy día características de paradigmas donde la exclusión es parte natural, donde “la sociedad es representada como un elemento que hay que enfrentar para lograr la inclusión, ya que es responsable de la situación de las personas con discapacidad” (Vergara, 2019, p. 106).

En lo que respecta a los alcances del estudio, este permite aportar al estado del arte, habiendo identificado los modelos explicativos de prescindencia, médico-rehabilitador y social, evidenciando que la discapacidad ha sido un fenómeno diacrónico con características particulares en cada cultura, región y contexto histórico. La forma de designar un trato, de referirse hacia una persona y de conceptualizar la discapacidad se ha ido diferenciando, y al mismo tiempo, se han mantenido algunas percepciones prejuiciosas en la actitud y lenguaje designativo. Es por tanto que la discapacidad, entendida como concepto y como manifestación cultural, se mantiene en una constante construcción, en la que nuevas aportaciones teóricas hacen ver la necesidad de hacer notar áreas que no han sido visibilizadas, y que infieren en diversas esferas sociales en las que las personas con discapacidad se desenvuelven. Tales áreas son, por ejemplo, la atención médica, en la que es relevante no centrarse únicamente en la intervención clínica, sino que también la persona requiere de una atención transversal y multidisciplinaria que le otorgue las herramientas y habilidades necesarias para enfrentar su cotidianidad, muy a pesar de las limitaciones que su entorno le presente.

Por otra parte, el análisis realizado revela limitaciones en lo que refiere a la información existente sobre la discapacidad, en el sentido de que son pocas las referencias publicadas como fuente de análisis con sustento metodológico que las respalde como fuente de revisión. Por ello, se resalta la importancia de atender los lineamientos que otorguen valor metodológico, y de esta manera, contribuir al estado del arte en el estudio de la discapacidad. Asimismo, para ahondar en la contribución a la investigación de la discapacidad, sería necesario agregar a los planteamientos de los objetivos el resto de los modelos teóricos explicativos de la discapacidad, con la finalidad de enriquecer el aporte teórico, y en medida de lo posible, expandir la búsqueda en otros idiomas y repositorios de acceso restringido.

Finalmente, es indispensable reconocer el papel histórico de la exclusión a las personas con discapacidad, exclusión que ha impedido la formación de culturas incluyentes y que ha afectado el acceso a sus derechos humanos. Por ello, se debe continuar en el esfuerzo de realizar estudios en las diversas academias donde, como se presenta en esta RS, la discapacidad sea el eje central, puesto que el tópico tiene inferencia multidisciplinaria. De esta manera, se podría promover una iniciativa conjunta, con el propósito de concientizar a una sociedad que se encuentra en una disruptiva y constante transformación globalizada, en la que es necesario actuar con diligencia a fin de que los procesos de inclusión sean efectivos para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas implicadas en la discapacidad, no limitándose a quienes tienen discapacidad, sino que también a sus redes de apoyo y núcleos familiares (Ramírez, 2017).

Referencias

Abad, Ana María. (2016). Familia y discapacidad: consideraciones apreciativas desde la inclusión. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia., 8(2215-8758), 58-77. https://doi.org/10.17151/RLEF.2016.8.5

Acuña, Araí I. (2019). Abordando la DIS-capacidad desde un análisis sociocultural-antropológico. Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, 10(18), 49-58. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=588662103004

Ale, Adelina. (2014). Convivencia paradójica de paradigmas de discapacidad. +E: Revista de Extensión Universitaria, 4(4), 22-27. https://doi.org/10.14409/EXTENSION.V1I4.4585

Aragón, Alberto B. (2023). Una mirada histórica sobre el concepto de discapacidad. Anales de Derecho y Discapacidad, 8(2530-4011), 141-148. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9118601

Ato, Manuel; López-García, Juan J. y Benavente, Ana. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1059. https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.29.3.178511

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2018). Los principales derechos de las personas con discapacidad [Documento]. https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/2023/03/DH-Princi-Discapacidad.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2020). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo [Documento]. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Protocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf

Conde, Rafael. (2014). Evolución del concepto de discapacidad en la sociedad contemporánea: de cuerpos enfermos a sociedades excluyentes. Praxis Sociológica, 18, 155-175. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4776246

De Alfonso Alonso-Muñoyerro, Belén; Bernal Alonso, Eva; Clares Molero, José Luis; Martín Moreno, Cecilia y Pérez Boyero, Enrique. (2021). Fuentes documentales para la historia de la discapacidad en el Archivo Histórico Nacional. Revista Española de Discapacidad, 9(1), 205-214. https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/817

Ferrante, Carolina. (2014). Cuerpo, discapacidad y estigma en el origen del campo del deporte adaptado de la Ciudad de Buenos Aires, 1950-1961: ¿una mera interiorización de una identidad devaluada?. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, 21(2), 421-437. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=386134011004

Gómez Ortega, Olga Rocío y Amaya Rey, María C. (2013). ICrESAI-IMeCI: instrumentos para elegir y evaluar artículos científicos para la investigación y la práctica basada en evidencia. Aquichan, 13(3), 407-420. https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/2507

Juárez Acosta, Fernando; Holguín Ávila, Edna y Salamanca Sanabria, Alicia. (2014). Aceptación o rechazo: perspectiva histórica sobre la discapacidad, la rehabilitación y la psicología de la rehabilitación. Psicología y Salud, 16(2), 187-197. https://psicologiaysalud.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/771/1380

Ley de Asistencia Social (LAS). (2004). Ley de Asistencia Social [Documento]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lasoc.htm

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). (2023). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación [Documento]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPED.pdf

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD). (2011). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad [Documento]. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipd.htm

López Bastías, José Luis. (2019). La conceptualización de la discapacidad a través de la historia: una mirada a través de la evolución normativa. Revista de La Facultad de Derecho de México, 69(273-2), 835-856. https://doi.org/10.22201/FDER.24488933E.2019.273-2.68632

Martínez Fernández, Laura y Fernández Ramírez, Baltasar. (2017). La difícil promesa de acabar con la discapacidad a través del arte inclusivo. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 17(2), 57-78. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1750

Naciones Unidas. (2014). Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad [Documento]. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Narváez, Adolfo Benito y Soto, Karina. (2014). Imaginarios urbanos de la discapacidad y la exclusión. Architecture, City and Environment, 8(24), 11-37. https://doi.org/10.5821/ACE.8.24.2754

Page, Matthew; McKenzie, Joanne; Bossuyt, Patrick; Boutron, Isabelle; Hoffmann, Tammy; Mulrow, Cynthia; Shamseer, Larissa; Tetzlaff, Jennifer; Akl, Elie; Brennan, Sue; Chou, Roger; Glanville, Julie; Grimshaw, Jeremy; Hróbjartsson, Asbjørn; Lalu, Manoj; Li, Tianjing; Loder, Elizabeth; Mayo-Wilson, Evan; McDonald, Steve; McGuinness, Luke; Stewart, Lesly; Thomas, James; Tricco, Andrea; Welch, Vivian; Whiting, Penny y Moher, David. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372(71). https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Palacios, Agustina. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cinca.

Palacios, Agustina y Romañach, Javier. (2008). El modelo de la diversidad: una nueva visión de la bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional (discapacidad). Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 2(2). https://intersticios.es/article/view/2712

Pérez Cervera, María Julia. (s.f.). Manual para el uso de un lenguaje incluyente y con

perspectiva de género [Documento]. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/183695/Manual_Lenguaje_Incluyente_con_perspectiva_de_g_nero-octubre-2016.pdf

Pérez, María Esther y Gagan, Chhabra. (2019). Modelos teóricos de discapacidad: un seguimiento del desarrollo histórico del concepto de discapacidad en las últimas cinco décadas. Revista Española de Discapacidad 7(1), 7-27. https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/429

Pizarro, Ana Beatriz; Carvajal, Sebastián y Buitrago-López, Adriana. (2021). Assessing the methodological quality of systematic reviews using the AMSTAR tool. Colombian Journal of Anesthesiology, 49(1). https://doi.org/10.5554/22562087.e913

Ramírez Valbuena, Wilmar. (2017). La inclusión: una historia de exclusión en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (30),211-230. https://doi.org/10.19053/0121053X.n30.0.6195

Romano Torres, Hugo. (2017). Hacia una sociedad incluyente de la discapacidad. Voces de La Educación, 2(3),104-112. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6475467

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). (2010). El gobierno federal acoge el término “Personas con Discapacidad” [Documento]. https://embamex.sre.gob.mx/reinounido/images/pdf/DGDH170.pdf

Shea, Beverley J.; Reeves, Barnaby C.; Wells, George; Thuku, Micere; Hamel, Candyce; Moran, Julian; Moher, David; Tugwell, Peter; Welch, Vivian; Kristjansson, Elizabeth y Henry, David A. (2017). AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. BMJ, 358. https://doi.org/10.1136/bmj.j4008

Taboada-Lugo, Noel y Minaya-Ramos, Graciela. (2012). Caracterización clínica y etiológica de las diferentes discapacidades en el Estado Plurinacional de Bolivia, 2009-2010. Revista Peruana de Epidemiología, 16(3), 1-7. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203125431006

Velázquez González, Héctor José; Pietri Gómez, Laura y Maldonado Santiago, Norma. (2013). De la incapacidad a la diversidad funcional: Una mirada a la evolución histórica de los conceptos, significados e implicaciones para la intervención psicológica. Informes Psicológicos, 13(2), 79-101. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5229736&info=resumen&idioma=SPA

Vergara, Adrián. (2019). El discurso sobre la discapacidad: principales dimensiones dicotómicas. Revista Latinoamericana de Estudios Del Discurso, 19(2), 93-110. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7300296

Wainstein, Eduardo. (2014). Patogénesis de la artrosis. Revista Médica Clínica Las Condes, 25(5), 723-727. https://doi.org/10.1016/S0716-8640(14)70098-7