La apropiación cultural de nuevos territorios: migrantes wixaritari en Aguascalientes, México

The cultural appropriation of new territories: Wixaritari migrants in Aguascalientes, Mexico

Doi: https://doi.org/10.31644/ED.IEI.V22.2025.A07

Jorge Alberto Rodríguez Herrera http://orcid.org/0000-0003-3767-030X

Investigador posdoctoral Conahcyt en el programa de Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México. E-mail: anjor2002@gmail.com

Resumen

A partir de un acercamiento cualitativo de corte longitudinal, apoyado en trabajo etnográfico realizado en diversas temporadas entre finales de la década de 1990 y 2023, se identificaron y analizaron los cambios y continuidades culturales de migrantes wixaritari en Aguascalientes, México. Los hallazgos muestran que, si bien los wixaritari han experimentado una serie de cambios culturales, lejos de asimilarse a la sociedad urbana, han incorporado y se han apropiado de una diversidad de elementos culturales externos desde su propia lógica cosmogónica. Destaca el surgimiento de una nueva territorialidad ritual sobre la geografía aguascalentense, mediante un proceso de producción de lugares sagrados sustentado en la cosmovisión wixárika. Lo anterior constata la insuficiencia explicativa de la perspectiva teórica aculturativa que propuso la eminente desaparición de las culturas indígenas debido al contacto con la cultura dominante. Contrariamente a este pronóstico, después de siglos de contacto con la civilización occidental y de varias décadas de aplicación de políticas integradoras, el pueblo wixárika no solamente no ha desaparecido, sino que preserva elementos clave de su tradición cultural.

Palabras clave

cambio y continuidad cultural, cosmovisión indígena, territorialidad wixárika, migración indígena, producción de lugares sagrados.

Abstract

Based on a longitudinal qualitative approach supported by ethnographic fieldwork carried out in different seasons between the late 1990s and 2023, this article identifies and analyzes the cultural changes and continuities among Wixaritari migrants in Aguascalientes, Mexico. The findings show that, although the Wixaritari have experienced a series of cultural changes, far from assimilating into urban society, they have incorporated and appropriated a variety of external cultural elements from their cosmogonic logic. Particularly noteworthy is the emergence of a new ritual territoriality across the geography of Aguascalientes, shaped through a process of sacred placemaking grounded on elements of the Wixárika cosmovision. These findings highlight the explanatory limitations of acculturation theory, which predicted the imminent disappearance of Indigenous cultures due to contact with dominant society. Contrary to that prognosis, after centuries of interaction with Western civilization and several decades of integrationist policies, the Wixárika people have not only endured but continue to preserve key elements of their cultural tradition.

Keywords

Cultural change and continuity, Indigenous cosmogonic worldview, Wixárika territoriality, Indigenous migration, sacred placemaking.

Recibido: 02/06/2024 • Aceptado: 11/11/2024 • Publicado: 04/08/2025

Introducción

El presente artículo se inscribe en la discusión antropológica sobre cambio y continuidad cultural que, en años recientes, Cristina Oehmichen (2019) ha propuesto retomar en torno a los migrantes indígenas. En la literatura antropológica se pueden encontrar dos perspectivas sobre la migración indígena a las ciudades mexicanas: la que considera que, al final de cuentas, en las urbes la presión de la cultura dominante sobre los migrantes indígenas desaparecerá gradualmente los rasgos culturales hasta que no quede nada de su antigua cultura (Redfield, 1947; Aguirre, 1957); y la que defiende la persistencia de elementos culturales propios, incluso entre migrantes indígenas de generaciones nacidas en los lugares de destino (Lewis,1963; Galinier, 1990; Good, 2005; Oehmichen, 2019). Este trabajo se alinea en una perspectiva que considera la transformación cultural como una constante, pero tomando en cuenta que siempre existe cierta continuidad (Herskovits, 1955), sin perder de vista que los grados de cambio cultural pueden variar entre la reconstitución de la identidad y los vínculos comunitarios y la desaparición como grupo étnico (Bonfil, 1991; Pérez-Ruiz, 2002), dependiendo de la fortaleza cultural de la sociedad o del grupo en cuestión (Shinar, 1996 citado por Oehmichen, 2019).

El debate sobre cambio y continuidad cultural en torno a los indígenas migrantes en las urbes cobra relevancia en la actualidad, debido a que, después de cinco siglos del contacto con la cultura colonizadora, de décadas de aplicación de políticas indigenistas dirigidas a la asimilación cultural, y pese a los pronósticos de la perspectiva teórica aculturativa que auguraba la desaparición de las culturas indígenas debido al contacto con la cultura dominante, algunos pueblos indígenas siguen conservando elementos medulares de su cultura. Entre dichos pueblos destaca el wixárika—endoetnónimo de los huicholes—, cuyos integrantes no solo no se han asimilado a la cultura dominante, sino que se han apropiado de una serie de símbolos y lugares importantes para el imaginario nacional y la sociedad occidental. En ese sentido, el artículo pretende contribuir, por un lado, a la discusión sobre cambio y continuidad cultural desde una perspectiva que considera la cultura como dinámica, pero tomando en cuenta la persistencia de elementos culturales que, en ocasiones, operan sobre un registro oculto del núcleo duro de la cosmovisión y que son claves para la incorporación de elementos culturales externos desde la lógica cosmogónica indígena; y, por otro lado, abonar a las construcciones teóricas sobre territorialidad wixárika desarrolladas por Liffman (2000, 2005, 2018, 2022), Medina (2020) y Neurath (2019), desde un ámbito sobre el que todavía hay mucho que explorar, el de los wixaritari —plural de wixárika— que han migrado a diversas urbes fuera del territorio que comúnmente ha sido concebido como histórico o de origen. De ahí que el objetivo que guía el presente trabajo sea identificar y analizar los cambios y continuidades culturales entre los migrantes wixaritari a partir de la reconstrucción del proceso de apropiación cultural, desde su lógica cosmogónica, de un territorio ritual fuera de la región wixárika.

Indígenas en las ciudades: cambio y continuidad cultural

Desde principios del siglo XX, la antropología cultural norteamericana tuvo gran influencia en los estudios sobre cambio cultural en México. Robert Redfield, con su propuesta teórica del continuum folk-urbano, planteó el cambio cultural como una progresión de lo folk a lo urbano. En la Península de Yucatán, Redfield explicó el cambio observando cómo varían los niveles de aculturación entre la pequeña aldea, el pueblo, la villa y la ciudad (Redfield, 1941). Según su modelo en las pequeñas aldeas indígenas la población es homogénea, las relaciones se dan cara a cara y la organización de la fiesta está íntimamente vinculada a toda la estructura social; a medida que se avanza en la escala de población, entre más grandes son las localidades se caracterizan por ser más seculares e individualistas, presentando una desorganización de su cultura (Redfield, 1947).

Su modelo teórico fue criticado por Oscar Lewis, quien señaló que no consideró que las pequeñas comunidades pueden incorporar nuevos elementos que resultan en una cultura rural mucho más heterogénea (Lewis, 1968); y que los migrantes de esas pequeñas comunidades, en las ciudades, pueden preservar elementos de su propia cultura en diversos grados. Además, en la vecindad y la colonia, la gente se relaciona cotidianamente cara a cara y las interacciones se asemejan a las de las comunidades de origen (Lewis, 1963).

Siguiendo la perspectiva de Redfield, destacó desde la década de 1950 el trabajo del antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán, quien a partir de los postulados conceptuales sobre aculturación de Redfield, Linton y Herskovists (1936), desarrolló una teoría de la aculturación adaptada a la realidad mexicana, cuyos planteamientos influyeron en la implementación de políticas indígenas integracionistas (Pérez-Ruiz, 2003). Aguirre planteó la aculturación como un proceso que emerge del contacto de dos grupos con culturas distintas, lo que genera un conflicto de fuerzas continuo entre formas de vida con sentido opuesto (Aguirre, 1957). Se trataba de un proceso de cambio incesante y de carácter irreversible, por lo que en el caso del indígena amestizado no existía la posibilidad de un retorno a su vieja cultura (Aguirre, 1994). El propio Aguirre instrumentó, desde el Instituto Nacional Indigenista (INI), una estrategia de integración indígena apoyada en sus teorías. Lo que buscó Aguirre fue impulsar desde el gobierno mexicano un proceso de integración inducido para elevar las condiciones de vida de la población indígena mediante programas de educación, salud, dotación de tierra, desarrollo económico y vinculación política, pero garantizando la continuidad de algunos aspectos de sus culturas, como la lengua y la territorialidad (Aguirre, 1984). Aguirre partió de que la aculturación era un proceso inevitable, por lo que la acción indigenista era simplemente “un catalizador del proceso totalizante implicado en el modo de producción capitalista hasta hoy hegemónico” (Aguirre, 1984, p. 28). Todavía en la década de 1970, Aguirre sostuvo que existía una tendencia general de integración de los diversos grupos éticos del país a la sociedad nacional, como consecuencia de la política indigenista (Aguirre, 1974).

Tras el movimiento estudiantil de 1968, emergió un fuerte cuestionamiento al indigenismo, tanto en el plano teórico como en el de las políticas públicas. Desde la antropología crítica se acusó a los promotores del indigenismo de actuar como agentes del cambio modernizador bajo intereses de las potencias capitalistas (Aguirre, 1974). Varios antropólogos, entre los que destacó Guillermo Bonfil, elaboraron nuevas teorías para explicar el cambio cultural. Como alternativa al integracionismo hegemónico, Bonfil planteó que el mestizaje no constituía un proceso aculturativo inevitable, sino que los indígenas podían asegurar su persistencia cultural, como ya lo habían mostrado, con estrategias mediante las cuales creaban y recreaban continuamente su cultura, ajustándola a las presiones cambiantes y haciendo suyos elementos culturales propios de la civilización occidental (Bonfil, 1991). Además, fue más allá al plantear la posibilidad de un proyecto nacional apoyado en el pluralismo cultural, y no solo en el proyecto de la civilización occidental (Bonfil, 1990).

Después de que perdieron fuerza las políticas integrativas, se optó por impulsar un indigenismo de participación y autogestión (Pérez-Ruiz, 2002). Se pasó de la noción de aculturación al reconocimiento de la variedad cultural como componente de la nación, y se pugnó por el establecimiento de la interculturalidad para explorar las relaciones entre culturas diferentes, así como el diseño de nuevas estrategias de relación social y cultural que no solamente incluyeran a los pueblos indígenas, sino a la diversidad cultural mexicana (Fábregas, 2012). Por otro lado, se puso mayor atención en los indígenas migrantes, pues el indigenismo integrador los había olvidado, dado que, desde su perspectiva, era imposible concebir la fortaleza de las identidades indígenas en contextos urbanos (Pérez-Ruiz, 2002).

Entre las décadas de 1960 y 1980, las investigaciones desde la perspectiva culturalista se centraron en algún aspecto de la aculturación, ajuste, asimilación o adaptación en pequeñas comunidades de migrantes indígenas (Kemper, 1987). Distintos antropólogos constataron que los indígenas migrantes radicados en la Ciudad de México cambiaron y se adaptaron de distintas maneras, al tiempo que persistieron elementos de su cultura que les proporcionaron mecanismos para hacer frente a nuevas situaciones. Además, las interacciones con las sociedades urbanas no implicaron la ruptura o desorganización de su cultura, ni el rompimiento de los vínculos con sus comunidades de origen (Butterworth, 1962; Hirabayashi, 1985; Iwanska, 1973; Orellana, 1973).

A mediados de la década de 1970, predominó en el campo de los estudios sobre migración indígena el enfoque histórico-estructural. Destacó Lourdes Arizpe (1975, 1978), con estudios sobre migrantes mazahuas y otomíes, enfocados en comprender el contexto económico-político en el cual ocurre la migración. Desde su enfoque, las familias o comunidades de migrantes ya no eran el foco de atención, sino los sectores de clase inmersos en el sistema capitalista mundial (Pérez-Ruiz, 2002). Los migrantes, más que como indígenas, fueron caracterizados por Arizpe como campesinos (Arizpe, 1978).

En la década de 1990, la persistencia de las identidades indígenas en las ciudades impulsó nuevamente el estudio del cambio y la continuidad cultural. Emergieron estudios que resaltaron la persistencia cultural, con la intención de descifrar los sistemas cosmológicos de los indígenas que llevaban décadas interactuando con las sociedades urbanas. El etnógrafo Jacques Galinier (1990), a partir de una crítica a la perspectiva maximalista de Arizpe, quien sostenía la no indianidad de los mazahuas, constató, a partir de un acercamiento etnográfico, que si bien el sistema de valores tradicionales de los mazahuas se modificaba profundamente día con día, su identidad estaba arraigada “en una visión del mundo cuyos fundamentos tienen un evidente origen prehispánico, y cuya lógica interna pone en relieve cierto número de postulados que explican la economía general del cosmos” (Galinier, 1990, p. 265).

Desde una perspectiva similar, Catharine Good, a partir de un prolongado trabajo etnográfico en comunidades nahuas de Guerrero, encontró que los nahuas al interactuar con las sociedades capitalistas se apropiaron de nuevos elementos, incorporándolos a sus estructuras sociales, económicas y simbólicas, lo que les permitió la reproducción social de su tradición cultural (Good, 2009). Incluso los migrantes nahuas, lejos de asimilarse y romper con su cultura de origen, fortalecieron los vínculos con ella. En las urbes se relacionaban exitosamente con el mercado capitalista dedicándose al comercio de artesanías, y a la vez reproducían formas de organización socioeconómicas apoyadas en su cosmología (Good, 1988, 1993). En las ciudades mexicanas y estadounidenses a donde migraban, integraban islas sociales donde reproducían sus patrones culturales, a pesar de la gran distancia con sus comunidades de origen (Good, 2005). Por ejemplo, entre los nahuas emigrados a la Ciudad de México, Good (2013) observó que reproducían el modelo de familia mesoamericana planteado por Robichaux.1

Recientemente, Oehmichen (2019) retomó el debate sobre cambio y persistencia cultural, partiendo de sus investigaciones etnográficas de carácter longitudinal sobre los mazahuas radicados en la Ciudad de México. Apoyándose en la tesis de Galinier (1990) sobre la persistencia oculta de la cosmología mazahua se aproximó a la lógica que permite a los mazahuas, después de décadas de interacción en la gran urbe, continuar reconociéndose como colectividad étnica y sostener los vínculos con sus comunidades de origen (Oehmichen, 2002). La autora explica dicha persistencia a partir de la existencia de narrativas que forman parte de la cosmovisión mazahua y que son transmitidas de manera oral entre generaciones, lo que permite a los mazahuas “contar con una memoria viva del territorio de origen, debido a que allí están sepultados sus antepasados, se encuentran sus sitios sagrados, las entidades numinosas y los geosímbolos” (Oehmichen, 2002, p. 123). Al no encontrarse físicamente en su territorio, los mazahuas reformularon los elementos tradicionales de su cosmovisión, adaptándolos al nuevo contexto. Por ejemplo, los seres numinosos también migran a la ciudad y se aparecen en distintos lugares de esta. También los muertos viajan con los vivos para, a través de los sueños, alertarles de peligros y protegerlos lejos de su lugar de origen (Oehmichen, 2002). A fin de cuentas, el cambio cultural en el caso de los mazahuas ocurrió hacia la incorporación de nuevos elementos y la resignificación de aquellos elementos simbólicos que conforman el núcleo duro de su cosmovisión (Oehmichen, 2019).

Consideraciones teórico-metodológicas

El presente trabajo se sustenta en una perspectiva teórica que concibe el cambio cultural como un proceso de transformación constante en el que siempre persisten continuidades (Herskovits, 1955). Estas varían en diversos grados, dependiendo de la capacidad de decisión de la sociedad o grupo étnico sobre los elementos culturales (Bonfil, 1991). Desde esta perspectiva, se plantea que las comunidades de migrantes indígenas son dinámicas y poseen una gran capacidad para incorporar nuevos elementos a sus modos de vida, explicándolos a partir de su cosmovisión, por lo que entiendo los procesos de cambio cultural como complejos. Considero a su vez la incorporación de elementos culturales externos no solamente como un préstamo cultural, sino como la apropiación de variados elementos desde sus lógicas cosmogónicas.

En este sentido, se requiere trascender la etnografía superficial, como la denomina Galinier (1990), que puede conducir a aceptar la asimilación cultural solamente si nos centramos en considerar los elementos identitarios observables o los que tradicionalmente se han tomado como indicadores de la pérdida de la cultura indígena, como las modificaciones en la vestimenta tradicional o el desuso de la lengua nativa. Considero que develar las continuidades culturales exige un acercamiento etnográfico estrecho con los migrantes indígenas, pues es necesario buscar la manera de aproximarnos al núcleo duro de su cosmovisión, es decir, al “complejo articulado de elementos culturales, sumamente resistentes al cambio, que actúan como estructurantes del acervo tradicional y permiten que los nuevos elementos se incorporen a dicho acervo con un sentido congruente en el contexto cultural” (López-Austin, 2001, p. 59).

Un acercamiento así planteado permite entender la lógica desde donde los wixaritari incorporan elementos culturales externos que les permiten mediar con las nuevas realidades materiales y sociales en las urbes, para lo cual reelaboran los mitos de acuerdo con sus principios cosmológicos que dotan de sentido a dichos elementos exógenos (Medina, 2015, p. 57).

El caso de los migrantes wixaritari que presento como referente empírico constituye un ejemplo notable de un pueblo indígena que se ha apropiado de elementos externos a su cultura desde su sistema cosmológico. De ahí la razón de optar por el término apropiación cultural en lugar del concepto de préstamo cultural, utilizado por Aguirre Beltrán (1964) para referirse al cambio cultural que surge de innovaciones provenientes de fuera del grupo cultural. El uso del término apropiación cultural en el presente trabajo coincide con la noción de cultura apropiada desarrollada por Bonfil Batalla en su teoría del control cultural para referirse a la incorporación de elementos culturales ajenos sobre los cuales un grupo adquiere la capacidad de decisión sobre ellos y los usa en acciones que responden a decisiones propias (Bonfil, 1991, p. 175). Cuando el grupo, además de decidir sobre los elementos culturales ajenos, es capaz de producirlos y reproducirlos, el proceso de apropiación culmina y los elementos correspondientes pasan a ser elementos propios (Bonfil, 1991, p. 185).

En un nivel más específico, las teorías de Paul Liffman sobre territorialidad wixárika pueden articularse con esta concepción de apropiación cultural. Para ello, el término kiekari, en la acepción más acabada de los planteamientos de este autor, es clave para explicar teóricamente el proceso de apropiación cultural del territorio por parte de los wixaritari en Aguascalientes. De acuerdo con Liffman (2022), los wixaritari emplean el termino kiekari para referirse a la ranchería, la comunidad, el país, el mundo entero y el cosmos. Kie —ranchería— tiene un “papel proteico” sobre la constitución y extensión de la territorialidad wixárika, porque es la escala que la produce:

Esta generación de territorio puede ser dendrítica y anidada en el seno de los tukipa y de las comunidades históricas o bien rizomática y discontinua a lo largo y ancho del espacio nacional e incluso se extiende a contextos internacionales no sujetos a la gubernamentalidad del Estado mexicano. (Liffman, 2022, p. 15)

Ahora bien, la clave para la producción de lugares es:

La visión (nierika) de los chamanes y artistas que reconoce lugares sinónimos como parte del territorio cultural en diferentes periodos, regiones e incluso países, lo cual articula y pliega el espacio físico. Esto implica que kiekari es un proceso performativo, emergente y recursivo de territorialización o producción de lugares (placemaking). (Liffman, 2022, p. 12)

Dado que abordo el proceso de apropiación cultural del territorio en Aguascalientes, centrado en una familia extensa de wixaritari originarios de la comunidad de San Andrés Cohamiata, Jalisco, empleo un acercamiento de carácter longitudinal que abarca el periodo de finales de la década de 1990, cuando inició su migración hacia Aguascalientes, al año 2023, cuando logré observar el clímax de la complejización de las prácticas rituales que han dado soporte a la apropiación cultural del nuevo territorio.

La metodología se apoya en un acercamiento etnográfico a partir del establecimiento de una relación estrecha con la familia de wixaritari cuyo núcleo principal está conformado por la pareja de Utsiekame y Haaiwí, junto con sus cuatro hijos varones: Y+la, Ewame, Kuluma+ye y Takwuatsi.2 Sin embargo, se involucra a toda su familia extensa debido a que, en distintos momentos, han albergado a otros familiares por largos periodos de tiempo, y también a que se encuentran siempre articulados con parientes que permanecen en San Andrés Cohamiata, con el fin de preservar los complejos rituales que les permiten sostener el equilibrio del cosmos, y, a nivel del núcleo familiar, mantener en calma a los ancestrales —ancestros deificados— o a los santitos, para que no les envíen enfermedades o fracasos en las actividades comerciales de elaboración y venta de artesanía de chaquira que desarrollan en Aguascalientes.

Para abordar el proceso de apropiación del territorio, utilicé información generada a través de una variedad de técnicas etnográficas, principalmente la observación y el registro en diarios de campo de cinco rituales realizados por la familia de Utsiekame y Haaiwí,con la participación de distintos familiares y mara´akate —plural de mara´akame, especialista ritual o chamán— en el territorio aguascalentense. A esto se suman las entrevistas a profundidad, los relatos de vida temáticos, así como notas de campo sobre charlas informales y comunicaciones personales sostenidas a través de medios electrónicos, sobre todo durante la pandemia. Por otro lado, el diálogo con los hallazgos de otros investigadores que han abordado el mismo fenómeno fue clave para entender que la apropiación de nuevos territorios no es un hecho aislado en el caso de Aguascalientes, sino un fenómeno extendido entre el pueblo wixárika.

Considero que el principal aporte del presente artículo es el seguimiento, durante más de dos décadas, al proceso de apropiación del territorio a través del registro de las prácticas rituales de la familia de Utsiekame y Haaiwí, con énfasis en que no se trata solamente de una apropiación de lugares sagrados inconexos, sino de la construcción de una nueva territorialidad ritual sobre la geografía aguascalentense. Si bien algunos autores han constatado la apropiación de lugares sagrados y símbolos políticos en geografías distantes al territorio de asentamiento wixárika, aquí se procura reconstruir un proceso que implica la incorporación gradual de una serie de lugares sagrados en la conformación de una nueva territorialidad wixárika expandida por la familia extensa originaria de la comunidad de San Andrés Cohamiata, Jalisco.

La información analizada en este artículo es resultado, como ya se mencionó, de una relación estrecha con la familia de Utsiekame y Haaiwí iniciada desde finales de la década de 1990, así como de la investigación realizada en el marco de una estancia posdoctoral en la Universidad de Guadalajara entre 2018 y 2020, apoyada por Conahcyt, así como de la vinculación establecida desde 2019 como colaborador del Consejo de Indígenas Migrantes en Aguascalientes en acciones de visibilización de la comunidad indígena. Es importante dejar asentado que Utsiekame y Haaiwí otorgaron su consentimiento para presentar la información contenida en este artículo ya que, generalmente, los wixaritari ocultan con celo los rituales dedicados a los ancestrales o santitos cuando se trata de asuntos familiares, aunque pueden exhibirlos en ciertos contextos, como cuando despliegan acciones políticas en defensa del territorio o para atraer a los denominados New Agers.

Los wixaritari

El territorio que históricamente se asocia como lugar de asentamiento de los wixaritari se ubica en la parte meridional de la Sierra Madre Occidental, en un área en la que comparten vecindad con coras, tepehuanes y mexicaneros conocida como el Gran Nayar (ver Figura 1). Administrativamente, su territorio se extiende por porciones de cuatro estados del país: Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas (Neurath, 2003). En este territorio existen tres comunidades con título de propiedad expedido por la Corona Española (García de Wiegand, 2006), organizadas a partir de cinco gobernanzas que constituyen “una unidad territorial y política que incluye una jerarquía civil-religiosa centrada en el kalihuey y una capilla católica” (Wiegand y Fikes, 2004, p. 51). Las cinco gobernanzas son: San Andrés Cohamiata, Guadalupe Ocotán, San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan de Bolaños y Santa Catarina Cuexcomatitlán (ver Figura 1).

Figura 1. Territorio de asentamiento histórico wixárika

Fuente: Elaboración propia, con base en el Mapa Digital de México V6.3.0 de INEGI.

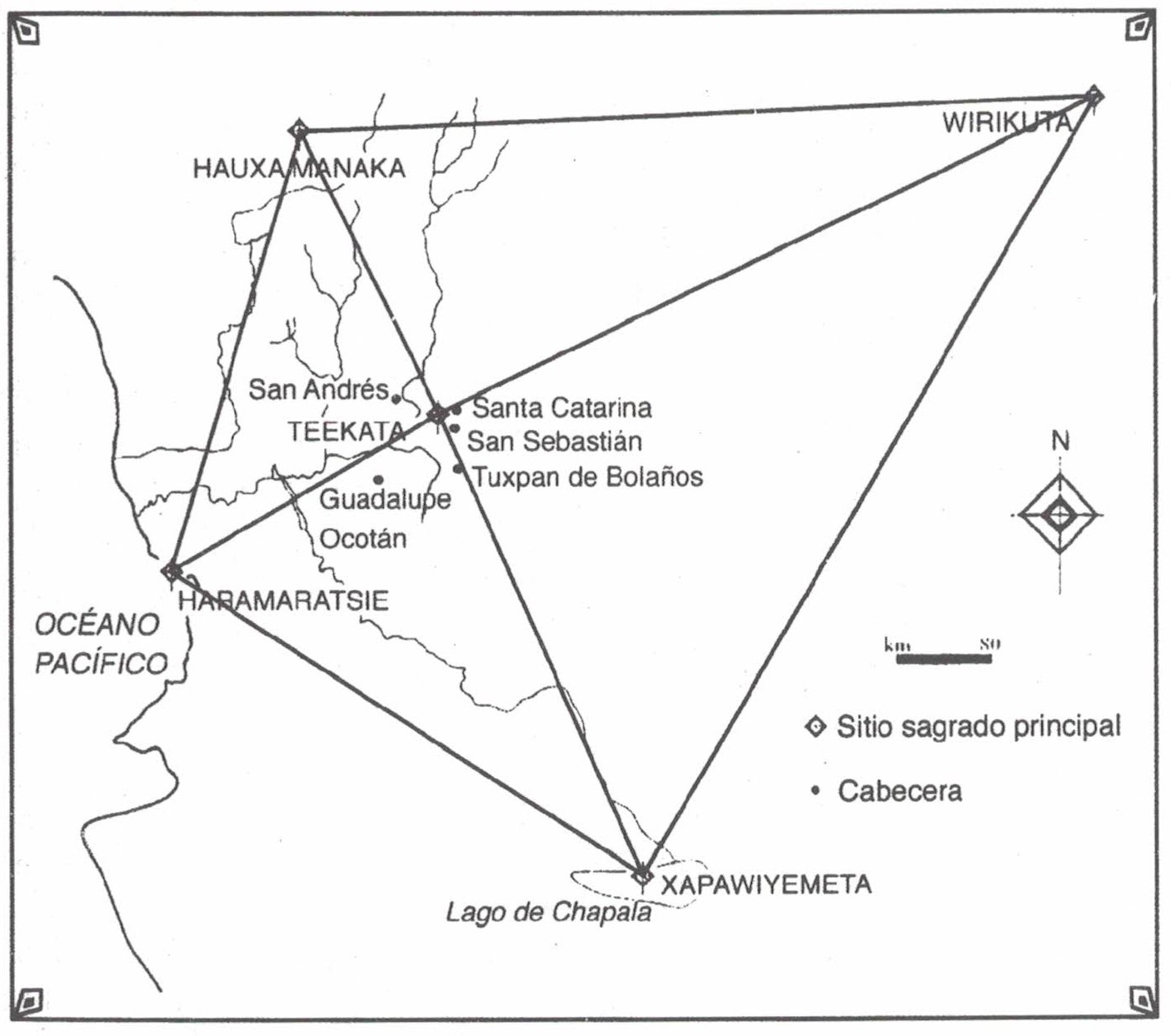

Además del territorio asociado a su asentamiento, existe un territorio más amplio ligado a su concepción mítica del espacio, mismo que incluye cinco lugares sagrados localizados en cuatro estados mexicanos: al norte Wirikuta, en San Luis Potosí; al sur Xapawiyemeta, en la isla de los Alacranes del Lago de Chapala en Jalisco; al oriente Hauxa Manaka, en el Cerro Gordo, Durango; al occidente Tatei Haramara, junto al puerto de San Blas en Nayarit; y, Teekata, el centro del universo wixárika, localizado en el río Chapalagana cerca del punto donde confluyen los límites de sus tres cabeceras comunales (De la Peña, 2006). De acuerdo con Liffman (2018), este territorio ritual se relaciona con el modelo tradicional denominado kiekari que figura un ts+kuri u Ojo de Dios —figura en forma de quincunce que representa el territorio y el cosmos—, que se extiende unos 90,000 kilómetros cuadrados delimitados por los cinco lugares sagrados cardinales (ver Figura 2). El kiekari constituye “un marco interregional y cosmológico que involucra diversos espacios en relaciones discursivas y de intercambio material” (Liffman, 2018, p. 107-108).

Figura 2. Territorio ritual wixárika

Fuente: Neurath, Johannes. (2003). Huicholes. Colección Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/PNUD.

Los datos del Conteo de Población levantados por el INEGI en 2015 reportaron un total de 71,450 wixaritari en México (INEGI, 2016). La mayor concentración de población wixárika, el 71%, se ubicó en ocho municipios de los cuatro estados donde se localizan sus gobernanzas. Sin embargo, diversas investigaciones (Contreras, 2016; Durin y Aguilar, 2008; García de Wiegand, 2006; Rodríguez, 2021) han dado cuenta de su presencia en varios destinos turísticos, así como zonas metropolitanas donde comercializan sus artesanías; en extensas plantaciones donde se dedican a trabajar como jornaleros; en zonas metropolitanas donde algunos jóvenes cursan estudios universitarios; y, desde la década de 1980, en Estados Unidos. Los datos del Atlas de los Pueblos Indígenas de México permiten constatar la intensa movilidad geográfica de los wixaritari, pues para 2015 ubicaron su presencia en 253 municipios de 31 estados del país y 3 delegaciones de la Ciudad de México (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2020).

Los desplazamientos geográficos de los wixaritari se han relacionado históricamente con prácticas comerciales, migración laboral y peregrinaciones hasta lugares sagrados fuera del territorio de asentamiento (Florentine y Romandía, 2009). Inclusive Wiegand y Fikes sostuvieron la tesis de que los viajes de los wixaritari hasta uno de sus lugares sagrados, Real de Catorce en San Luis Potosí, eran remanentes de una antigua ruta comercial precolonial (Wiegand y Fikes, 2004, p. 53). Aunque esta tesis es controvertida, lo cierto es que gracias a registros etnográficos e históricos como los de Seler (1901) y el alemán Konrad T. Preuss (1908), así como a las investigaciones más recientes (Contreras, 2016; Florentine y Romandía, 2009) se puede constatar que los wixaritarihan entrado en contacto con otros territorios y grupos humanos desde tiempos inmemoriales debido a los desplazamientos fuera de su territorio ancestral en la Sierra Madre Occidental.

En Aguascalientes se han identificado tres modalidades migratorias de los wixaritari, considerando el tiempo de permanencia y las actividades productivas a que se dedican: 1) migración temporal para trabajar como jornaleros agrícolas en los municipios de Calvillo, Cosío y Rincón de Romos; 2) migración estacional para comercializar artesanía de chaquira en la Feria de San Marcos de la capital del estado; 3) migración prolongada o permanente de familias de artesanos wixárika en la capital del estado y en los Pueblos Mágicos de Calvillo y San José de Gracia (Rodríguez, 2021).

De acuerdo con los datos del Atlas de los Pueblos Indígenas de México, para el año 2015 se contabilizaron 566 wixaritari en Aguascalientes. La capital del estado y el municipio conurbado de Jesús María concentraron el 89% de su población, y el 11% restante se encontró en los municipios de Calvillo, San José de Gracia y Tepezalá.

Trayectorias migratorias y cambio cultural

Utsiekame y Haaiwí comenzaron a migrar temporalmente a la ciudad de Aguascalientes para comercializar artesanía de chaquira a finales de la década de 1990. En los primeros años solamente permanecían en la ciudad durante la temporada de la Feria de San Marcos —celebrada cada año entre mediados de abril y principios de mayo— y pasaban la mayor parte del tiempo en San Andrés Cohamiata, su comunidad de origen donde desarrollaban la agricultura de temporal, actividad de suma importancia para la vida ritual wixárika.

En el transcurso de los viajes realizados por la pareja entre su comunidad de origen y la ciudad de destino, nacieron sus cuatro hijos. Con el paso de los años, sus estancias en la ciudad se prolongaron hasta que se asentaron de manera permanente, aunque mantuvieron siempre estrechos vínculos con su territorio de origen. Su trayectoria migratoria, transformada de temporal a permanente, la realización de actividades cotidianas acordes con la dinámica urbana y la incorporación de sus hijos al sistema educativo formal apuntaban a un proceso de asimilación cultural de la familia a la sociedad del nuevo territorio de asentamiento. También, porque en el lapso de las dos décadas de conocerlos, sus actividades agrícolas, realizadas en su comunidad de origen, fueron reemplazadas gradualmente por la elaboración y venta de artesanía de chaquira como fuente principal de sustento, aunque continuaron participando en las ceremonias agrícolas realizadas año tras año. Si uno se limita a ser un simple espectador de las actividades que realizan cotidianamente en la ciudad, todo apunta definitivamente a la asimilación de los miembros de la familia a la sociedad urbana.

Sin embargo, un acercamiento estrecho con los integrantes de la familia me permitió observar la complejidad de los procesos de cambio cultural. Por un lado, como se ha reportado en diversos estudios sobre migración indígena a las ciudades, en el caso de la familia de Utsiekame y Haaiwí, al entrar en contacto con la sociedad aguascalentense experimentaron una serie de cambios que implicaron la incorporación de nuevos elementos a su acervo cultural. El primer elemento identitario observable que se transformó fue la vestimenta tradicional, la cual dejó de ser usada por los cuatro descendientes de la pareja. Utsiekame, por su parte, continuó utilizando algunas prendas distintivas, mientras que Haaiwí ha conservado hasta la actualidad todo su atuendo wixárika. El idioma español fue adoptado por los cuatro descendientes desde su infancia, al mismo tiempo que la pareja les enseñó su lengua nativa. Utsiekame preservó como primer idioma el wixárika, pero adquirió mayor dominio que su pareja del español debido a sus interacciones en distintas esferas de la sociedad urbana. Haaiwí fue incorporando gradualmente el español a su acervo lingüístico, sin llegar a dominarlo. Pese a esos cambios, los integrantes de la familia se comunican entre ellos y con sus paisanos generalmente en wixárika, incluso cuando están interactuando frente a los no indígenas.

Ahora bien, desde su llegada a la ciudad, tanto la pareja como sus descendientes integraron gradualmente un cúmulo de habilidades y tecnologías modernas a su vida cotidiana. Y+la y Ewame cursaron sus estudios básicos en el sistema educativo oficial, y actualmente se desempeñan en carreras profesionales como maestro en educación secundaria e ingeniero civil, respectivamente. Kuluma+ye y Takwuatsi estudian el bachillerato y tienen contemplado continuar cursando estudios a nivel profesional. Utsiekame, por su parte, realizó estudios de nivel secundaria en el sistema abierto y se capacitó como instructor del CONAFE. Haaiwíes la única integrante de la familia que no cursó estudios en la ciudad, aunque valora altamente la instrucción de sus hijos en el sistema educativo formal. Adicionalmente, los cuatro hijos aprendieron computación y todos los integrantes de la familia manejan de manera extraordinaria las redes sociales, lo que les permite mantener una comunicación en tiempo real con otros wixaritari dispersos por diversos territorios del país y del extranjero. También les permite estar siempre en contacto con sus familiares asentados en la región de origen.

En contraste, después de más de dos décadas de relacionarme con la familia, puedo sostener que, lejos de asimilarse culturalmente, la cosmovisión wixárika sigue presente como eje ordenador de su existencia. Eso puede constatarse con la reproducción cotidiana de sus rituales tradicionales, por ejemplo, celebramos eventos importantes de su vida en la ciudad, como la graduación de sus hijos en los distintos niveles escolares, con tejuino y ofrendas, tal como acostumbran en su comunidad. Además, atestigüé en varias ocasiones como Utsiekame y Haaiwíexplican cualquier suceso a partir de su cosmovisión: cada evento o elemento, por simple que parezca, se interpreta a través de ella. Por ejemplo, si las ventas de artesanía son bajas por periodos prolongados no se debe a las leyes del mercado, sino a que alguna deidad está molesta porque Utsiekame y su familia no han cumplido con sus obligaciones rituales, que implican la retribución mediante ofrendas depositadas en el lugar sagrado donde dicha deidad tiene su morada. La misma explicación aplica si algún integrante de la familia enferma y no puede curarse con la medicina alópata, o cuando ocurren fracasos escolares o de otra índole. También observé cómo, a lo largo de los años, se fueron complejizando sus prácticas rituales en el territorio aguascalentense, acompañadas por la constante reelaboración de narrativas desde la cosmovisión wixárika que les dan sustento y que, a fin de cuentas, les han permitido dotar de sentido a su nuevo territorio de asentamiento.

Proceso de apropiación del territorio aguascalentense

El proceso de apropiación cultural del nuevo territorio comenzó desde la llegada de la familia. Sin embargo, en un principio resultaba complicado constatarlo debido a que Utsiekame y Haaiwí realizaban sus actividades rituales de manera oculta. Con el paso de los años, nuestra relación se fue estrechando y poco a poco comencé a darme cuenta de que, en gran medida, su existencia giraba en torno a la cosmovisión wixárika. Finalmente, constaté que lo que en los primeros años consideré como un proceso de asimilación cultural solamente constituía un proceso de apropiación de varios elementos que fueron incorporando desde la lógica cosmogónica wixárika a su acervo cultural.

En los siguientes cuatro apartados documento y analizo el proceso de apropiación cultural del nuevo territorio ritual, abordando cinco aspectos clave que permiten explicarlo: 1) el establecimiento de nuevos lugares sagrados; 2) la importancia de la figura del mara´akame en la producción de territorialidad; 3) las narrativas históricas que soportan la apropiación territorial; 4) la complejización de las prácticas rituales mediante las cuales los wixaritari producen lugares sagrados; y, 5) la nueva territorialidad ritual wixárika surgida en Aguascalientes. Doy seguimiento a estos aspectos durante dos décadas, aunque en los primeros años de manera fragmentada, con el fin de explicitar las prácticas rituales ligadas a la producción de lugares sagrados que fueron configurando una nueva territorialidad wixárika sobre la geografía aguascalentense y una pequeña porción de la jalisciense.

Establecimiento de nuevos lugares sagrados

La primera práctica ritual relacionada con el proceso de apropiación que logré identificar de manera clara tuvo lugar en septiembre de 2004, fecha en que la pareja celebró el bautizo de sus dos hijos mayores, Y+la y Ewame. En esa ocasión, mi pareja y yo fuimos invitados como padrinos de Y+la, aunque dejamos en claro a Utsiekame que no profesábamos la religión católica. Esto no importó a la pareja, que además logró convencer al sacerdote del templo para que nos permitiera apadrinar a su hijo mayor. Al parecer, ese había sido el principal motivo por el que seleccionaron ese templo para realizar el bautizo. Años después supe que Utsiekame y Haaiwí habían identificado el templo de San Marcos a través del sueño3 para llevar a cabo el ritual en ese lugar. Antes de la ceremonia, consideré que ese ritual católico constituía un paso más hacia la asimilación cultural de la familia. Sin embargo, para la celebración de dicho ritual, la pareja confeccionó una serie de ofrendas para sus ancestrales, después me relataron que las depositaron en sitios sagrados del territorio wixárika.4 Por otro lado, ciertos objetos utilizados tradicionalmente en los bautizos católicos fueron resignificados por la pareja. Entre estos, el elemento más importante fueron los cirios bendecidos por el sacerdote que celebró el ritual, que después fueron bendecidos también por la pareja mediante una práctica ritual y más tarde por un mara´akame en su comunidad de origen. Los cirios se convirtieron en un objeto crítico para los infantes bautizados, pues a partir de entonces serían el principal instrumento con el que un mara’akame podría curar a Y+la y Ewame si llegaran a enfermar. Por otro lado, el templo de San Marcos se convirtió en un lugar, aunque no exclusivo, donde la pareja ha realizado a lo largo de los años intercambios de elementos sagrados, por ejemplo, agua bendita del templo, pagada al patrón —Señor de San Marcos— con monedas bendecidas con agua de manantial o sangre de sacrificios animales.

La mezcla entre elementos propios de la tradición wixárika y los de la religión católica puede explicarse a partir de los abordajes de Héctor Medina y Johannes Neurath. De acuerdo con Medina (2015), la apropiación de varias deidades católicas importantes por parte de los wixaritari se dio desde el siglo XVI, incluso antes de que los jesuitas llegaran a predicar a su región. Esas deidades católicas fueron agrupadas bajo la categoría de santitos y, de acuerdo con las narraciones recolectadas por Medina (2015), son los padres y madres de los teiwarixi —“mestizos” y en general los no indígenas—. Neurath (2020) también observó una categorización de deidades que agrupa, por un lado, a las deidades wixárika con el nombre de Kakauyarite —dioses— y por otro, a las deidades mestizas como Xaturite —santos—. Sin embargo, estas categorizaciones no son tajantes, pues los wixaritari practican una religión politeísta con un gran número de deidades que pueden ser de origen precristiano, pero también con deidades cristianas cuya imagen es polifacética, es decir, una misma deidad en ocasiones puede caracterizarse como ancestro deificado y en otras como deidad mestiza (Neurath, 2020).

Esa ambigüedad se desdibuja a partir de la mitología wixárika de la creación, pues los santitos, a pesar de que no son indígenas, forman parte de la familia original de la que desciende toda la humanidad (Medina, 2015, p. 54). En este sentido, se debe tomar en cuenta que la religión wixárika es sumamente compleja, pues la imagen de algunos santitos es múltiple y pueden encarnar a varias deidades o símbolos importantes, como es el caso de la Virgen de Guadalupe, quien puede asumir simultáneamente la forma de personajes míticos wixárika como el crucifijo identificado como Xaturi; de nuestra madre la joven águila Tatei Wexika Wimari, y también del águila que figura en el escudo de la bandera mexicana. Es decir, finalmente, al incorporar a estas deidades a su religión los wixaritari borran casi por completo su significado cristiano (Medina, 2015).

Ahora bien, tanto los ancestrales como los santitos pueden ser benéficos, pero también pueden causar daños (Medina, 2012), por lo que entre los wixaritari existe una constante necesidad de establecer relaciones con ellos para calmarlos a través del pago con ofrendas,5 o bien, como señala Kindl (2017) para realizar peticiones como tener buena salud, buenas cosechas, triunfar como curandero o artista. Lo anterior implica que los wixaritari realicen peregrinaciones a los cinco puntos cardinales de su territorio ritual, donde entregan ofrendas, pero también que visiten santuarios católicos ubicados en otros territorios, en ocasiones distantes, como la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México (Medina, 2015), o en lugares más cercanos a su territorio, como el santuario del Santo Niño de Atocha en Plateros, Zacatecas; los santuarios de la Virgen de Zapopan, la de San Juan de los Lagos y la de Talpa de Allende en Jalisco (Neurath, 2020); o, en la iglesia de la Virgen de la Purísima Concepción de Real de Catorce, donde depositan ofrendas a San Francisco de Asís (Kindl, 2017).

Lo relevante es comprender que estamos frente a una religión compleja que constantemente es reinterpretada al ir incorporando nuevos elementos religiosos externos desde la mitología de la creación wixárika, por lo que, para explicar el proceso de apropiación del territorio aguascalentense, es necesario considerar que, así como desde hace varios siglos los wixaritari incorporaron a Jesucristo y posteriormente a varias deidades católicas como la Virgen de Guadalupe, San José y Santo Domingo, estos continúan incorporando en nuevos territorios a otros santitos o patrones que, a fin de cuentas, tienen el mismo origen en su mitología de la creación. En Aguascalientes, la familia de Utsiekame y Haaiwí han incorporado a nuevas deidades como San Marcos, cuya escultura se encuentra en el altar del templo que lleva el mismo nombre en la capital del estado; así también al señor del Tepozán, resguardado en un exconvento del municipio de Asientos, y una cruz cristiana que se alza en el cerro del Muerto en el municipio de Jesús María. Por otro lado, con ayuda de distintos mara´akate y gracias a la interpretación de sus sueños, han logrado identificar la morada de varios ancestrales en cinco lugares de la geografía aguascalentense: la cortina de la presa de Malpaso en el municipio de Calvillo; el cuerpo de agua de la presa Abelardo Rodríguez en el municipio de Jesús María; el cerro del Picacho también en el municipio de Jesús María; el Cerrito de la Santa Cruz en el municipio de Asientos; una gran roca en la Sierra Fría del municipio de San José de Gracia; y, finalmente, la presa de Valerio en el municipio de Lagos de Moreno, perteneciente al estado de Jalisco, muy cerca de los límites administrativos al oriente de Aguascalientes.

En esos lugares, en ocasiones con su familia o con la intervención de varios mara´akate, Utsiekame y Haaiwí realizaron rituales para retribuir a los ancestrales y patrones —santitos— la riqueza que han obtenido de su actividad comercial en Aguascalientes; habiendo los ancestrales la mayoría de las veces manifestado su enojo por el incumplimiento de sus obligaciones rituales enviando fracasos comerciales o enfermedades a varios miembros de la familia. Mediante la labor de interpretación de los sueños, los mara´akate que ayudaron a curarlos fueron identificando todos los lugares donde moran tanto ancestrales como patrones o santitos. Estos lugares representan símbolos religiosos o relacionados con imágenes identitarias importantes para la sociedad local, y, en el caso de la presa bautizada con el nombre del expresidente de la República Mexicana, Abelardo L. Rodríguez —gestión 1932-1934—, para el imaginario nacional construido durante la posrevolución. Sin embargo, al incorporarlos a su geografía sagrada, los wixaritari los dotaron de nuevos significados, explicándolos desde su lógica cosmogónica. Además, como observó Neurath (2019), en otros casos de apropiación de lugares simbólicos para el imaginario nacional por parte de los wixaritari, mediante la elaboración de nuevas narrativas históricas desde la perspectiva wixárika los lugares adquieren el estatus de poderosos y antiguos, sin importar si fueron descubiertos por ellos de manera reciente.

El mara ´akame. Personaje clave en la producción de territorialidad

En diversas ocasiones atestigüé situaciones críticas por las que atravesó la familia de Utsiekame relacionadas con enfermedades, fracasos en la actividad comercial o dificultades en los estudios de sus hijos. Cuando la familia atraviesa por alguna situación, la pareja siempre busca una explicación a partir de su cosmovisión. Por ejemplo, si las ventas de artesanía van mal, se debe a que una deidad está enojada porque Utsiekame y su familia no han cumplido con sus obligaciones rituales, las cuales involucran el “pago” con ofrendas a la deidad como una forma de retribuirle la riqueza que han obtenido por su actividad económica. El enojo de los ancestrales también puede manifestarse mediante enfermedades. Para identificar a la deidad que está reclamando “el pago”, tienen que recurrir al sueño, ya que ahí se revela el origen de su malestar, así como el lugar sagrado donde mora la deidad.

En ocasiones, Utsiekame ha logrado curar a los integrantes de su familia; sin embargo, en otras ocasiones no pudo hacerlo, por lo que recurrió a los mara´akate de su comunidad, quienes mediante la interpretación de los sueños fueron identificando los lugares donde moran las distintas deidades a las que han realizado rituales para calmarlas.

Estas prácticas de identificación de lugares sagrados a través de la interpretación de los sueños son claves en la producción de la territorialidad wixárika, y en ellas participan de manera relevante los mara´akate. Liffman (2022) atribuye una importancia central a los mara´akate en la producción de lugares, pues mediante la visión (nierika) ellos reconocen los lugares que son morada de las deidades y, a través de sus poderes adivinatorios, asignan nuevos “topónimos, narrativas y obligaciones de ofrendar a múltiples lugares cuando comparten las mismas características morfológicas y generan visiones parecidas entre las personas autorizadas a emitir juicios al respecto” (Liffman, 2018, p. 112).

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en 2020, cuando Haatemai, tío de Utsiekame y experimentado mara´akame de alrededor de setenta y cinco años de edad, se desplazó desde su ranchería cercana a Jesús María, Nayarit hasta Aguascalientes para curar a varios integrantes de la familia. Los síntomas que presentaban los miembros de la familia eran ansiedad, dificultad para respirar, falta de apetito y dolor de cuerpo. Todo apuntaba a un contagio por COVID-19; sin embargo, Utsiekame, en un primer ejercicio de interpretación de los sueños, achacaba la enfermedad a las envidias, ya que, de alguna manera durante la contingencia provocada por la pandemia, sus pedidos de artesanía no decayeron y la crisis económica no los había afectado de manera severa. Después de intentar curar él mismo, sin éxito, a su familia mediante sus métodos tradicionales, limpias, oraciones y ofrendas a algunas deidades, comprendió que necesitaba la ayuda de Haatemai.

Utsiekame viajó a San Andrés Cohamiata junto con Haaiwí, quien presentaba los síntomas más graves, para buscar a su tío. En la sierra, Haatemai los curó por primera vez y Haaiwí presentó mejoría. Sin embargo, les comunicó que era necesario trasladarse hasta Aguascalientes para identificar el origen de la enfermedad.

Durante ese episodio crítico con la familia de Utsiekame y en otros eventos que pude registrar en diversos momentos durante las dos décadas de contacto con la familia, logré constatar la importancia del mara´akame en la producción de lugares sagrados. En primer lugar, cuando ocurría alguna situación de enfermedad o dificultad económica que el propio Utsiekame no pudo resolver, solo algún especialista ritual podía ayudarlos, pero era viajando hasta el lugar de asentamiento de la familia, ya que solamente estando en ese territorio podía identificar mediante los sueños el origen del malestar y, si es el caso, identificar a la deidad que está exigiendo el pago para, posteriormente, encontrar el lugar de su morada.

Los lugares sagrados son descubiertos a partir de símbolos que aparecen en los sueños, a lo que sigue un proceso para identificarlos geográficamente. En este pueden interactuar con mestizos, a quienes describen señas y símbolos para localizar el lugar indicado. La morada de la deidad puede ser algún templo católico, un cerro, algún cuerpo de agua natural como los manantiales o construido como las presas, o también puede encontrarse en formaciones rocosas.

La identificación de lugares sagrados por parte de los mara´akate mediante sueños y adivinaciones puede ser ambigua; incluso uno de los rasgos que caracterizan estas prácticas adivinatorias es la variación en las interpretaciones al definir o localizar las moradas de las deidades en los nuevos territorios. Liffman (2018) lo ha documentado en lugares sagrados que se encuentran en el territorio ritual wixárika, como en el caso de la morada de la diosa Xapawiyeme en el sur del kiekari, cuya localización geográfica no es exactamente igual para las distintas comunidades wixárika. Además, siempre existe la posibilidad de que el mara´akame se equivoque de lugar al interpretar los sueños y continúe con la búsqueda de la morada o del ancestral que está exigiendo la retribución.

En Aguascalientes, Haatemai fue identificando lugares sagrados, modificándolos en distintas ocasiones debido a que erró la identificación de la deidad que estaba provocando algún malestar en la familia de Utsiekame. Esto solamente podía saberlo el mara´akame mediante los sueños después de haber celebrado el ritual de pago a la deidad. En ocasiones, la deidad comunicaba en el sueño a Haatemaique estaba satisfecha, por lo que se esperaba que las condiciones de salud o el problema económico se solucionara en los días siguientes; también podía ocurrir que la deidad no quedara satisfecha o que no era la indicada, por lo que la familia tendría que organizar otro ritual para entregar ofrendas o, bien, iniciar nuevamente el proceso de identificación de otra deidad y su lugar de morada. Es mediante estas complejas prácticas de interpretación de los sueños y adivinaciones, realizadas por Haatemai y otros mara´akate, como se ha ido configurando la nueva territorialidad ritual en Aguascalientes.

Las narrativas históricas como soporte de la apropiación territorial

Los procesos de apropiación de nuevos símbolos y territorios se soportan en narrativas históricas desde la perspectiva wixárika, reelaboradas constantemente por los mara´akate y en general por los wixaritari. Dos aspectos centrales sobre las narrativas permiten explicar su importancia en los procesos de apropiación cultural: 1) la reinterpretación de la mitología wixárika; y 2) la reelaboración de la historia oficial ligada a los símbolos o territorios apropiados.

Una consideración importante sobre el primer aspecto es que, para los wixaritari, la historia no es lineal, por lo que en las narrativas mezclan épocas y reúnen en un solo marco narrativo fenómenos parecidos que se hallan en diferentes contextos (Liffman, 2018). Por otro lado, esa perspectiva no lineal y la reelaboración constantemente de las narrativas históricas se combinan con la flexibilidad en las secuencias con que se ordenan los episodios que integran los relatos míticos. Al respecto, Medina (2018) argumenta que la mitología wixárika se compone de un solo relato sobre los orígenes; sin embargo, los episodios que la conforman pueden no ser organizados en una secuencia lógica única. Además, los wixaritari pueden formular diferentes explicaciones sobre el origen de las cosas, lo que está relacionado con los procesos de apropiación cultural que les permiten mediar con nuevas realidades materiales y sociales, y que adquieren sentido al explicarlas desde sus principios cosmológicos (Medina, 2015).

En los siguientes párrafos, basados en distintos registros etnográficos sobre la narrativa construida por Haatemai para dotar de sentido la nueva realidad material y social que enfrentan Utsiekame y su familia en el territorio aguascalentense, se explicita la manera en que los wixaritari reformulan los mitos y se apropian de episodios de la historia de México, reelaborándolos de acuerdo con su lógica narrativa.

Desde el año 2020, Haatemai comenzó a construir una narrativa sobre el origen del dinero-monedas que circula en el territorio aguascalentense, al considerarlo como un elemento importante en la relación entre la familia de Utsiekame y Haaiwí con las deidades a las que han realizado ofrendas para reestablecer el equilibrio y calmar su enojo, debido al incumplimiento de acciones de reciprocidad por la riqueza obtenida de la actividad comercial que desarrollan en dicho territorio.

Así, en un ritual realizado en 2020 en el cerro del Muerto, en el municipio de Jesús María, Haatemai comenzó a relacionar el origen de todos los males de la familia de Utsiekame con la extracción de la riqueza de los ancestrales sin haber correspondido con el “pago” de ofrendas para retribuir lo recibido. En esa ocasión, Haatemai soñó que el ancestral que estaba exigiendo el pago habitaba en un cerro donde la población aguascalentense había extraído minerales u otras materias que generaban riqueza. En el lugar debía existir algún símbolo importante para los aguascalentenses, fuera religioso o de otro carácter. También debía encontrarse algún manantial o cuerpo de agua. Después de una serie de pesquisas con conocidos e incluso recurriendo a internet, Utsiekame y Haatemai lograron determinar que el lugar indicado para realizar el ritual era el cerro conocido como El Picacho, correspondiente a los pies del cerro del Muerto. Después de dos rituales realizados en el lugar, y el pago a deidades en lugares sagrados localizados en los cuatro puntos cardinales del territorio aguascalentense, Haatemai consideró que los ancestrales habían quedado satisfechos con las acciones de la familia de Utsiekame, por lo que la enfermedad se alejaría.

En 2023, Haatemairegresó a Aguascalientes para ayudar a la familia de Utsiekame en una nueva crisis por la enfermedad de varios miembros, pero especialmente a Y+la, quien presentaba signos de ansiedad cuyo origen no pudieron diagnosticar varios médicos alópatas. Haatemai inició el proceso de identificación, a través del sueño, de la deidad que estaba causando el mal a Y+la. En los primeros días de su estancia en la ciudad, comenzó a interpretar sus sueños señalando que los rituales realizados en 2020 y 2021 para calmar a los ancestrales fueron equivocados, pues los ancestrales y patrones identificados durante esos sueños no eran las que realmente estaban exigiendo el pago con ofrendas a la familia. Ahora había soñado al patrón que era dueño de los minerales —oro-plata-cobre— con que se elaboró el primer dinero-monedas que todavía circula en el territorio aguascalentense, y que había llegado hasta las manos de la familia de Utsiekame al realizar transacciones en su actividad comercial. Para ubicar su morada, se apoyó en las señas que había soñado, indicando a Utsiekame que tenían que buscar el lugar donde se establecieron las primeras minas del estado. Una vez ubicado el lugar, Haatemaidebía verificar una serie de símbolos que había observado en sus sueños. Después de un par de días de averiguaciones con pobladores locales y en la web, Utsiekame logró determinar que el lugar soñado por Haatemai se localizaba en Asientos, pueblo minero que se inició en esa actividad en el siglo XVII.

Desde sus primeras interpretaciones de los sueños, Haatemai comenzó a desarrollar una narrativa histórica en la que mezcló diferentes episodios de la historia de México con elementos de la mitología wixárika. Durante la ceremonia para pagar al ancestral en Asientos, al realizar un ritual de sacrificio de una gallina negra para bendecir con su sangre las ofrendas en el cerro donde se encuentra la Capilla de la Santa Cruz —en la que cada año sepultan el cuerpo de Jesucristo después de bajarlo de la cruz durante la representación de la Pasión en la Semana Santa—, Haatemai,con gran habilidad discursiva, comenzó un relato histórico en el que explicó que el sitio fue ocupado por los Cristeros, quienes fueron los primeros en llegar a ese lugar. Después llegaron los franciscanos que erigieron la capilla, pero antes de la llegada de ambos, ese cerro ya era la morada de un ancestral. Todo el paisaje montañoso, las construcciones religiosas e imágenes culturales fueron dotadas de sentido por Haatemai mediante el corpus narrativo. Por ejemplo, en el cerro de San Juan, perteneciente al municipio de Tepezalá y visible desde la capilla donde realizaron el ritual de bendición de ofrendas, Haatemai manifestó que habitaba un ancestral que se había alegrado al ver que entregarían ofrendas. Por otro lado, cuando Haatemai observó la devastación de los cerros ocasionada por la minería a cielo abierto, reforzó su narrativa sobre la furia del ancestral-patrón que exigía el pago con ofrendas. Como acto final, y después de que se revelaron todos los símbolos que observó en sus sueños y de realizar algunas preguntas a pobladores de Asientos, Haatemai llegó a la conclusión de que la morada del patrón se encontraba en el santuario del Señor del Tepozán,6 en una antigua casa de ejercicios franciscana erigida en las faldas del lomerío donde actualmente opera la mina Santa Francisca. Fue en la puerta del santuario donde Haatemai realizó el ritual de entrega de ofrendas al patrón, entre ellas una cruz de madera —bendecida con la sangre del sacrificio realizado en el otro lugar sagrado— en la que fijaron monedas de diferentes denominaciones con cera de Campeche. Para ese momento, Haatemai había construido un relato mitológico bien articulado sobre el origen del dinero-monedas como elemento crítico ligado a la causa de las enfermedades y fracasos experimentados por Utsiekame y su familia.

De acuerdo con el relato de Haatemai, el santuario del Señor del Tepozán estaba pegado a las minas de donde se extrajeron los minerales —oro-plata-cobre— para crear el primer dinero en forma de monedas que todavía circula en el territorio aguascalentense. Por ello el enojo del ancestral: nadie había pagado con ofrendas toda la riqueza que se había extraído. Fueron “los gringos” —para referirse de manera genérica a cualquier extranjero— quienes crearon el dinero-monedas a partir de todos los minerales que sacaron de los cerros. Para fabricar las monedas, “los gringos” se dieron cuenta de que el metal —oro-plata-cobre— no se quedaba pegado por sí solo. Entonces lo calentaron hasta fundirlo y darle forma de monedas, por eso el dinero quema. Eso fue hace muchos años, cuando iniciaron las primeras minas; nadie retribuyó con ofrendas al ancestral, ni siquiera le regresaron un poco de lo que se extrajo. En ese momento, Haatemai mezcló otra variante a su historia utilizando lo que Liffman (2018) ha identificado como narrativa apocalíptica basada en la agencia cosmológica de los ancestros divinos —kakaiyarixi— que, enojados por la falta de reciprocidad —el pago con ofrendas— no solo de los wixaritari sino de todos los aguascalentenses, envían castigos, enfermedades y accidentes. Dado que el mineral que sacaron “los gringos” desde el principio es el mismo que circula en forma de monedas actualmente en el territorio aguascalentense y que llegó a las manos de la familia de Utsiekame por sus transacciones comerciales de artesanía de chaquira con “los mestizos”, el ancestral estaba reclamando un pago, lo cual se manifestó mediante la enfermedad.

En el relato de Haatemai se demuestra que “dentro de las historias wixaritari se desdibuja no sólo la dicotomía étnica y la agencia histórica… sino esquemas de valor cultural y económico” (Liffman, 2018, p. 91). Finalmente, la riqueza original no era ni de “los gringos”, ni de “los mestizos” que todavía realizan transacciones y acumulan la riqueza —dinero-monedas— que fue creada con los minerales —plata-oro-cobre— que se encuentran en la morada de las deidades wixárika.

Ahora bien, para constatar el argumento sobre la variación de los mitos sobre el origen de las cosas, es útil comparar las narrativas sobre el origen del dinero, formuladas por Haatemai con las registradas por Zingg (1982), Medina (2015) y Neurath (2020) en otros contextos. En primer lugar, los hallazgos etnográficos de estos autores permiten develar la asociación entre el origen de los minerales-monedas con las deidades católicas y la ambición de aquellos no indígenas, entre ellos “los gringos”, tal como lo relató Haatemai en Asientos. Por ejemplo, una narración mitológica wixárika cuenta que en San Luis Potosí la Virgen de Guadalupe fue apuñalada por Santiago, a quien ignoró, provocando su furia. La mujer mutó en un crucifijo nombrado Tanana, que tiene una herida en el costado de la cual brotó sangre que se filtró por la tierra, transformándose en plata; de ahí la riqueza minera de Real de Catorce (Medina, 2015, p. 55). Otra variante sobre la fabricación del dinero, también registrada por Medina (2015) entre los wixaritari de Durango, narra que un hijo de la Virgen guadalupana cometió incesto con ella, lo que ocasionó que fuera perseguido por los judíos quienes los querían matar. Para burlarlos se disfrazó de charro negro y comenzó una travesía visitando varios lugares donde enseñó algunas cosas tanto a los wixaritari como a los teiwarixi (no indígenas). A “los gringos” les enseñó a hacer fábricas y dólares (Medina, 2015, p. 55). De acuerdo con Medina (2015), la Virgen de Guadalupe es considerada la deidad creadora de la riqueza económica, representada por el ganado bovino y la plata del desierto potosino (Medina, 2015, p. 56).

Sin embargo, lo que observé en el caso de Aguascalientes es que no solamente la Virgen de Guadalupe es la deidad creadora de la riqueza; esa parece ser una asociación constante con los santitos o patrones, como los denomina Haatemai. En el caso de Asientos, el dueño de los minerales que estaba exigiendo el pago debido al incumplimiento de las normas de reciprocidad ritual resultó ser el Señor del Tepozán. Zingg (1982), por su parte, recabó un mito wixárika que asocia el sacrificio de Cristo con la creación de las monedas. De acuerdo con dicho mito, las treinta monedas de plata que fueron pagadas a Judas por entregar a Jesús brotaron de sus heridas cuando fue crucificado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Por último, a Neurath (2020) le explicaron los wixaritarien Santa Catarina que el dinero nace en Semana Santa. El dinero fue creado por Tatata Xaturi —hijo de la Virgen de Guadalupe— y “los mestizos” agarraron todo antes que los wixaritari, quienes solamente se quedaron con una monedita de cinco centavos; por eso los teiwarixi son ricos y los wixaritari pobres.

Así como las narrativas sobre los mitos wixárika que explican el origen de las cosas son reinterpretadas y presentan variaciones, los wixaritari reelaboran la historia oficial sobre los símbolos y lugares importantes para el imaginario nacional y la sociedad occidental. En la narrativa de Haatemai sobre los lugares sagrados que identificó en el municipio de Asientos, mezcló varios hechos históricos como el inicio de la minería en Asientos, la Guerra Cristera o la presencia franciscana con mitos que los wixaritari han reelaborado, como el sacrificio de Cristo en Semana Santa y la existencia de las deidades wixárika en ese territorio antes que nadie, organizándolos en una secuencia temporal que no coincide con las fechas en que se registraron históricamente esos hechos. En primer lugar, la actividad minera en Asientos comenzó en el siglo XVII (Gómez y Delgado, 2010), y de acuerdo con Haatemai, las monedas que actualmente circulan en el territorio aguascalentense fueron elaboradas con los primeros minerales que se extrajeron en las minas de Asientos. En segundo lugar, en el municipio de Asientos la presencia de la orden franciscana se registró en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el franciscano Fr. José María de Jesús Portugal estuvo al frente de la parroquia de Asientos (Martínez, 2011), mientras que Haatemai narró que llegaron después de los Cristeros. En tercer lugar, la Guerra Cristera —1926-1929— que se libró con mayor intensidad en estados del centro del país, ocurrió casi siete décadas después de que habían llegado a la población los franciscanos, además de que en el territorio aguascalentense los rebeldes que participaron en la lucha armada tuvieron como zona de operaciones el oeste del estado, primordialmente el municipio de Calvillo, la Sierra Fría en el municipio de San José de Gracia y el municipio de Jesús María (Gómez y Delgado, 2010), por lo que no tuvieron presencia en Asientos, que se localiza en la porción noreste del estado.

Gracias a la creación de una nueva narrativa histórica desde la perspectiva wixárika, Haatemai despojó a los lugares identificados por él como sagrados del significado que guardan para la población local, así como de la historicidad asentada en diversos documentos, organizando su narrativa en torno a cuestiones como la creación de la riqueza contenida en el subsuelo cuyos dueños son los ancestrales y el patrón —Señor del Tepozán—; la extracción-fabricación de dinero-monedas por parte de “los gringos”; y al ritual de retribución-pago con ofrendas por parte de la familia de Utsiekame.

Lo anterior puede explicarse si se toma en cuenta que los wixaritari tienen una percepción propia de los procesos históricos que han experimentado como grupo indígena. Desde su perspectiva, el pasado muy antiguo de los ancestros deificados está ligado al presente; las relaciones con los ancestros son permanentes gracias a la continuidad del yeiyari —el caminar sobre las huellas de los ancestros— o costumbre, que “reproduce estructuras de autoridad al interior de la comunidad, al mismo tiempo que las cuestiona y destruye” (Neurath, 2023, p. 4).

En la misma lógica de reproducción-destrucción, la reelaboración de las narrativas históricas da sustento a la apropiación de nuevos lugares sagrados o símbolos ajenos a su cultura, permitiendo la expansión de la geografía ritual wixárika, que de acuerdo con la evidencia etnográfica recabada por Neurath (2019), actualmente incluye sitios como la Basílica de Guadalupe, el Museo Nacional de Antropología y los sitios arqueológicos de Teotihuacán y Cuicuilco. En cada uno de estos lugares, distintos wixaritari han creado nuevas narrativas. Por ejemplo, en el caso de la zona arqueológica de Teotihuacán, a Neurath (2019) le narró un informante wixárika que fueron ancestros wixaritariquienes construyeron las pirámides por orden de un cura “mestizo”, pero los ancestrales no obedecieron y dejaron una obra inacabada. Como en este caso, despojando a los sitios de su historia oficial, los wixaritari se apropian de lugares que son símbolos importantes en el imaginario que conforma la identidad de la nación mexicana. En la misma lógica, Haatemai incorporó nuevos lugares sagrados en Aguascalientes a la territorialidad wixárika.

La complejización de las prácticas rituales en la producción de lugares sagrados

Si bien en distintas ocasiones desde que se asentaron en la ciudad la pareja requirió de la ayuda de distintos mara’akate para reestablecer sus relaciones con los ancestrales y santitos del nuevo territorio, la aparición de la pandemia relacionada con el COVID-19 complejizó las prácticas rituales de la familia. Dicha complejización involucró tres cuestiones relevantes: 1) la formulación de una narrativa apocalíptica que involucra a toda la humanidad; 2) la incorporación de mestizos a las obligaciones rituales para retribuir a las deidades; y, 3) la reproducción del kiekari sobre la geografía aguascalentense.

En relación con los dos primeros aspectos, Liffman (2017) abordó la utilización de la mediación masiva de la esfera ritual como estrategia de los wixaritaripara defender su territorio sagrado de la destrucción ante la amenaza del reinicio de operaciones mineras en la región sagrada de Wirikuta, en San Luis Potosí. En un ritual de carácter masivo y multiétnico, organizado por el Frente de Defensa de Wirikuta y diversos aliados, realizado a principios de 2012, varios mara´akate llevaron a cabo un acto de adivinación colectiva, mostrando públicamente prácticas que usualmente están vetadas para los teiwarixi. Los participantes, incluida la prensa, atestiguaron el discurso que los ancestros comunicaron a los mara´akate en los sueños, señalando las consecuencias catastróficas para todo el planeta si se llegara a devastar el Cerro Quemado o Paritek+a, donde nació el sol, en el extremo oriental de Wirikuta, ya que se dañarían los manantiales y flujos subterráneos de agua que pertenecen a los ancestros, y con ello se alterarían los patrones de lluvia y el clima global (Liffman, 2017, p. 564).

Como en el caso de las consecuencias desastrosas por dañar los lugares donde moran los ancestrales de Wirikuta, en Aguascalientes Haatemai recurrió a una narrativa similar para explicar el origen de la pandemia por COVID-19 y otras enfermedades, las catástrofes naturales, la violencia y otros males experimentados en la actualidad por los wixaritari, pero también por todos los seres humanos. Todo comenzó durante su estancia en la ciudad en julio de 2020, la noche en que había culminado el ya referido ritual realizado en el cerro del Muerto para pagar a un ancestral las ofrendas que estaba exigiendo a la familia de Utsiekame por los recursos obtenidos de su actividad comercial. Haatemai soñó que la deidad del cerro continuaba molesta porque solamente la familia de Utsiekame había cumplido sus obligaciones rituales; sin embargo, los aguascalentenses con los que hacía tratos comerciales, y en general los aguascalentenses, habían extraído durante mucho tiempo toda su riqueza del cerro sin regresarle nada a cambio. De acuerdo con Haatemai, la pandemia, la escasez de agua, la crisis económica y otros males experimentados por los hidrocálidos obedecían al disgusto de la deidad. Además, mientras la deidad continuara molesta, la familia de Utsiekame no podría estar en paz, pues en cualquier momento los castigaría, dado que realizaba transacciones en las que se intercambiaba la riqueza extraída de la morada de la deidad con algunos de ellos.

En el caso de Aguascalientes, Haatemai incorporó a las obligaciones rituales principalmente a los hidrocálidos con los que Utsiekame y su familia tenían alguna relación en su actividad de elaboración y venta de artesanía, así como algunas personas con quienes mantienen relaciones de otra índole, como aquellas que los han apoyado en el proceso de inserción urbana, compadres y docentes que han facilitado el proceso educativo a sus hijos. La obligación de ofrendar se apoyó en una narrativa en la que Haatemai refirió una plática sobre los orígenes del COVID-19 que años atrás, cuando apenas era niño, un sacerdote católico que predicó en la región de San Andrés Cohamiata advirtió sobre catástrofes y el envío de enfermedades debido al comportamiento destructivo del medio ambiente por parte de los seres humanos. Pero, sobre todo, Haatemai lo relacionó con el incumplimiento de ofrendar a los ancestrales.

Lo relevante del caso de Aguascalientes es el involucramiento de “mestizos” en las prácticas para cumplir las obligaciones rituales que normalmente les están vetadas. Como en el caso de las deidades, las relaciones de los wixaritari con los teiwarixi o sujetos no indígenas también son ambiguas. Pueden significar solamente una oportunidad para hacerse de recursos económicos o, en el extremo, pueden representar procesos de asimilación cultural de “mestizos” al costumbre wixárika. En Aguascalientes, la principal relación de Utsiekame y su familia con los teiwarixi se basa en relaciones comerciales que involucran la obligación asignada por Haatemai de ofrendar a las deidades por la riqueza generada en dicha relación. Sin embargo, una diferencia significativa en el caso de Aguascalientes con respecto a otros casos es que los hidrocálidos involucrados en las obligaciones rituales no se identifican como indígenas, tampoco pertenecen a grupos New Age y, por otro lado, algunos aguascalentenses relacionados con la familia de Utsiekame colaboraron con monedas para ofrendar a los ancestrales, pero no mostraron interés por participar en el ritual de pago. En varios casos, los teiwarixi que han participado en rituales wixárika se identifican con el movimiento New Age, e incluso Arias (2023) ha documentado casos de sujetos no indígenas que se asimilan a las prácticas mágico-religiosas de la tradición wixárika, iniciándose como mara´akate.

En otros contextos urbanos, las relaciones entre los artesanos wixaritari con los teiwarixi difieren. Por ejemplo, Kindl (2017) documentó una integración social que se limita a la escolarización de infantes y a las actividades comerciales o laborales entre los wixaritari que se establecen de forma temporal o más duradera en Real de Catorce. Por su parte, Neurath (2020) señaló que en contextos de la comercialización de arte y de prácticas chamánicas a pacientes no indígenas, los wixaritari aprovechan su imagen de indígenas tradicionales con el fin de obtener recursos económicos. El aprovechamiento de la indianidad por parte de los mara´akate, que aprovechan el anhelo de algunos teiwarixi por reencontrarse con sus raíces indígenas también fue documentado por Durin y Aguilar (2008) en el contexto metropolitano de Monterrey. Su etnografía mostró una estrategia mediática de algunos artesanos wixárika para crear un lugar sagrado en las inmediaciones del área metropolitana de Monterrey, con la participación de adeptos de la New Age y autoridades municipales quienes lo promovieron como atractivo turístico. El contraste es notable en el caso de las relaciones establecidas por la familia de Utsiekame con algunos teiwarixi en Aguascalientes, pues basado en interpretaciones de los sueños, Haatemai los involucró en las obligaciones rituales para pagar a las deidades debido a su interacción comercial. Lo anterior es significativo en un estado mexicano como el de Aguascalientes, que se ha declarado sin población originaria indígena por lo menos desde la década de 1920 y que, además, desde la esfera de las instituciones públicas y sectores mayoritarios de la sociedad local, han intentado invisibilizar la presencia de una población indígena perteneciente a 27 pueblos originarios, que ha migrado a la ciudad y, en algunos casos, se han establecido de manera permanente desde hace décadas para desarrollar actividades comerciales diversas (Rodríguez, 2022).

Otro contraste en las relaciones con teiwarixi se constata en el caso la defensa de Wirikuta, pues Liffman (2017) identifica como el eje articulador entre los wixaritari y los teiwarixi la causa ambientalista. En el caso de Aguascalientes, dicha articulación se finca mayormente en las relaciones comerciales, aunque finalmente resulta en el enojo de las deidades por tomar su riqueza mediante un comportamiento extractivista que deteriora el medio ambiente.

Si bien las relaciones con los teiwarixi llegan a ser estrechas en algunos casos, los wixaritari siempre mantienen vetadas ciertas prácticas rituales. En el caso de Aguascalientes, transcurrida una semana de que culminó el ritual que involucró a los aguascalentenses, Utsiekame me comunicó que en sueños se habían revelado varios lugares sagrados del territorio aguascalentense donde él y Haaiwí tenían la obligación de entregar ofrendas a los ancestrales para lograr sanar totalmente a su familia, pero ya no involucraban la participación de los teiwarixi. En una serie de comunicaciones por mensajería, Utsiekame me fue relatando sobre los distintos sitios que los ancestrales le revelaron en sus sueños, donde tenían que depositar ofrendas. Los lugares sagrados identificados, en donde la pareja realizó el pago con ofrendas, fueron: la cortina de la presa de Malpaso en el municipio de Calvillo, donde antiguamente existió un manantial; la presa Abelardo Rodríguez en el municipio de Jesús María; un monolito de roca en la Sierra Fría, enclavada en el municipio de San José de Gracia; y, la presa de Valerio, en el municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Después de finalizar la entrega de ofrendas, Utsiekame me indicó que los lugares correspondían a cuatro puntos cardinales, además del lugar donde habían participado los aguascalentenses; es decir, Utsiekame y su familia estaban reproduciendo su territorio mítico ancestral —kiekari— en el nuevo territorio de asentamiento.