Entre la selva y la ciudad: autoorganización y resiliencia comunitaria en el cabildo urbano TIWA en la Amazonia colombiana

Between the Jungle and the City: Self-Organization and Community Resilience in the Urban Cabildo TIWA in the Colombian Amazon

Doi: https://doi.org/10.31644/ED.IEI.V22.2025.A08

Ana María Lamilla Cabrera https://orcid.org/0009-0004-7084-0379

El Colegio de La Frontera Sur. E-mail: ana.lamilla@posgrado.ecosur.mx

Eduardo Bello Baltazar https://orcid.org/0000-0002-9775-6685

El Colegio de la Frontera Sur. E-mail: ebello@ecosur.mx

Pablo de La Cruz Nassar

Fundación Gaia Amazonas. E-mail: pdelacruz@gaiaamazonas.org

Resumen

El artículo analiza el proceso de territorialización y organización comunitaria del cabildo indígena Tiwa desde la experiencia de las mujeres. Explora la autoorganización y la resiliencia como propiedades emergentes en su adaptación a un nuevo territorio y a sus condiciones sociales, económicas y ecológicas. Asimismo, se abordan las oportunidades que la comunidad ha aprovechado sinérgicamente para avanzar en su proyecto de gobierno propio. El texto es producto de una investigación cualitativa que combinó técnicas como la observación participante, entrevistas a profundidad y talleres temáticos con las participantes. Se identificó que la movilidad y la autoorganización de las mujeres fueron los principales precursores del cabildo; sin embargo, con el paso del tiempo, la organización de las mujeres se debilitó y cedió a un liderazgo hegemónico masculino. En contextos urbanos como el de Tiwa, la apropiación del territorio, la transmisión de saberes tradicionales y el fortalecimiento de una economía propia representan grandes retos para la organización indígena.

Palabras clave

Adaptación, territorialización, organización indígena, migración, sistemas socioecológicos, liderazgos femeninos

Abstract:

This article examines the process of territorialization and community organization of the Tiwa Indigenous Cabildo from the perspective of women. It explores self-organization and resilience as emergent properties in the adaptation to a new territory and its social, economic, and ecological conditions. The article also addresses the opportunities the community has synergistically leveraged to advance its project of self-government. The study is based on qualitative research that combined participant observation, in-depth interviews, and thematic workshops with female participants. The findings indicate that women’s mobility and self-organization were key drivers in the formation of the cabildo; however, over time, their role has weakened, giving way to a hegemonic male leadership. In urban contexts such as Tiwa, territorial appropriation, the transmission of traditional knowledge, and the consolidation of an autonomous economy pose major challenges for Indigenous organization.

Keywords

Adaptation, territorialization, Indigenous organization, migration, socioecological systems, women’s leadership

Recibido: 02/08/2024 • Aceptado: 19/11/2024 • Publicado: 19/08/2025

Introducción

Desde la década de 1970, los pueblos indígenas han protagonizado importantes luchas por el reconocimiento de sus derechos civiles y étnicos, su soberanía territorial y de gobierno, y su participación en espacios de negociación locales, nacionales y globales (Ulloa, 2007). Asimismo, la movilidad indígena, forzada o voluntaria, desde sus territorios de origen hacia centros poblados ha sido un factor importante en la génesis de organizaciones comunitarias indígenas urbanas, como los cabildos. Según el artículo 2° del Decreto colombiano 2164 de 1995,

Un cabildo indígena es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. (República de Colombia, 1995)

Para las personas indígenas migrantes, establecerse en urbes medianas y grandes implica enfrentarse a condiciones sociales, políticas, culturales, económicas y ecológicas muchas veces desconocidas, e incluso hostiles. Las respuestas o formas de sobreponerse a estos dificultosos cambios pueden ser diversas y no son mutuamente excluyentes (Kirmayer, Sehdev, Whitley, Dandeneau e Isaac, 2009), tales como el aprendizaje, la adaptación, la creatividad e innovación, la reorganización y la resistencia cultural. Esta última se reconoce como una categoría empírica derivada del presente estudio.

Este artículo es resultado de un estudio de caso sobre el Cabildo Indígena Multiétnico Tiwa, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Leticia, en el sur del departamento del Amazonas, Colombia. Su comunidad está integrada por personas pertenecientes a nueve grupos étnicos: Bora, Cubeo, Cocama, Inga, Mágüta, Miraña, Tanimuka y Yucuna, originarios de áreas no municipalizadas de la Amazonia colombiana, ecuatoriana, peruana y brasileña. La sigla Tiwa se traduce al español como “guardianes del conocimiento tradicional”.

El análisis se realiza a partir de la perspectiva de las mujeres que participan en la organización comunitaria y a través de un enfoque transdisciplinario, para comprender el proceso sociohistórico del cabildo, las oportunidades que la comunidad ha aprovechado sinérgicamente para avanzar en su proyecto de gobierno propio, así como las dificultades y obstáculos que afrontan las familias después de seis años de la constitución del cabildo y las respuestas que han generado para cohabitar un nuevo territorio. A partir de este amplio contexto es posible identificar las cualidades comunitarias que retroalimentan la resiliencia y autoorganización de Tiwa, entendiéndolo como un Sistema Socioecológico (SSE).

El artículo se estructura en las siguientes secciones: primero, se presenta el enfoque teórico, el sitio de estudio y la metodología empleada; luego, los resultados se desarrollan en cuatro apartados, incluyendo la relación entre movilidad y organizaciones comunitarias, la formación del cabildo Tiwa, la adaptación al nuevo territorio, y el liderazgo y participación de las mujeres. Finalmente, se propone un análisis sobre la resiliencia y autoorganización de Tiwa.

Enfoque teórico

La migración indígena hacia centros urbanos en Colombia responde a una combinación de factores, tales como la pérdida de la tierra a causa del conflicto armado, el narcotráfico, la minería ilegal, los proyectos extractivistas o energéticos (Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 2014; Ruiz-Santacruz, 2022), los procedimientos indebidos de entidades gubernamentales, la pobreza, la militarización de su territorio, el deterioro de los medios de vida tradicionales, los desastres naturales, la falta de oportunidades de empleo, la restricción de acceso a atención médica especializada, la limitada oferta académica para profesionalizarse, la ausencia de alternativas económicas viables y la expectativa de mejores oportunidades de empleo y bienestar en las ciudades (Cantillo, 2023).

Este desplazamiento genera dos fenómenos que se superponen tanto en los individuos y su cultura como en el tiempo y el espacio: la territorialización y la desterritorialización, es decir, la construcción del territorio también en medio de la movilidad (Haesbaert, 2013). El primero de estos fenómenos se explica a partir del concepto de apropiación territorial, donde una comunidad establece su ocupación y control sobre una porción de espacio para hacerlo propio, con el fin de aprovechar sus recursos, definir sus modos de acceso y organizar las actividades que les permitan satisfacer sus necesidades (Arreola Muñoz y Saldívar Moreno, 2017; Godelier, 1989; Marques Rosado, 2002). En cuanto a la desterritorialización, esta no solo resulta de la destrucción o el abandono de un territorio, sino que también es ocasionada por la precarización de las condiciones de vida de los grupos subalternos con o sin movilizarse. Sin embargo, lo que comúnmente se interpreta como desterritorialización, en realidad refleja la experiencia de una multiterritorialidad. En otras palabras, la desterritorialización puede ser entendida como un proceso que conlleva la coexistencia en varios territorios simultáneamente, en lugar de implicar la pérdida total de conexión con un territorio específico (Haesbaert, 2013).

Desde esta perspectiva, el territorio puede ser concebido como un sistema complejo, donde la totalidad de la información es mayor que la suma de las partes individuales. La territorialización es una propiedad emergente de dicho sistema, que refleja el derecho a la presencia de cada grupo social. Por lo tanto, el territorio representa la capacidad cambiante de autoorganización de los grupos sociales, los cuales, a través de diversas formas de contenido y acciones culturales, otorgan significado a su sentido de pertenencia y presencia en el espacio (Arreola Muñoz y Saldívar Moreno, 2017; Escobar, 2005). Basándose en la idea de que el espacio nunca es neutro, la geografía feminista, y posteriormente la antropología feminista, han explicado cómo el espacio genera y refleja desigualdades entre sus habitantes, y cómo esto afecta la distribución del poder y el acceso equitativo a los espacios (Pérez, 2014).

Por otro lado, cuando se estudian comunidades que interactuan estrechamente con sus entornos, los sistemas socioecológicos SSE brindan un acercamiento óptimo, ya que reflejan el acoplamiento entre el sistema social y el ecosistema, su interdependencia y coevolución (Berkes y Folke, 1998; Berkes y Ross, 2013). Uno de los atributos de los SSE es la autoorganización, una propiedad emergente que ayuda a explicar cómo estos sistemas ajustan su comportamiento como respuesta a los cambios en el exterior (Preiser, Biggs, De Vos y Folke, 2018; Seixas y Davy, 2008). Esta propiedad está relacionada con la capacidad de un sistema para estructurarse, reorganizarse y diversificarse otorgando resiliencia (Moraes, Farinaci, Pardo, Araujo, Dias, Seixas, 2023; Olsson, Galaz y Boonstra, 2014; Walker, Gunderson, Kinzig, Folke, Carpenter y Schultz, 2006) y capacidad de adaptación (Chapin, Folke y Cofinas, 2009; Moraes et al., 2023). La resiliencia, según Walker y Salt (2012), debe entenderse como una propiedad que emerge de las relaciones entre humanos y el medio ambiente. La resiliencia comunitaria, por su parte, puede definirse como la capacidad colectiva para sobreponerse a los cambios, la incertidumbre, la imprevisibilidad y la crisis (Faulkner, Brown y Quinn, 2018; Maclean, Cuthill y Ross, 2014), gracias tanto a los recursos comunitarios preexistentes como a los que son creados y reunidos por los propios miembros de la comunidad (Magis, 2010; Moraes et al., 2023).

Berkers y Ross (2013) señalan que un análisis integrado de la resiliencia comunitaria debe considerar la interacción entre la capacidad de adaptación —como habilidad para influir en la resiliencia—, la agencia —como capacidad de un individuo o grupo para actuar de forma independiente— y las características de la comunidad. Un enfoque integrado aborda cómo estas características comunitarias se combinan para generar el proceso de resiliencia. Las comunidades resilientes se organizan y actúan a través de características activadoras, tales como: conexiones entre personas y lugares; valores y creencias; conocimientos, habilidades y aprendizaje; redes sociales; gobernanza comprometida; una economía diversa e innovadora; infraestructura comunitaria; liderazgo; y una perspectiva positiva, incluida la disposición a aceptar el cambio.

Sitio de estudio y metodología

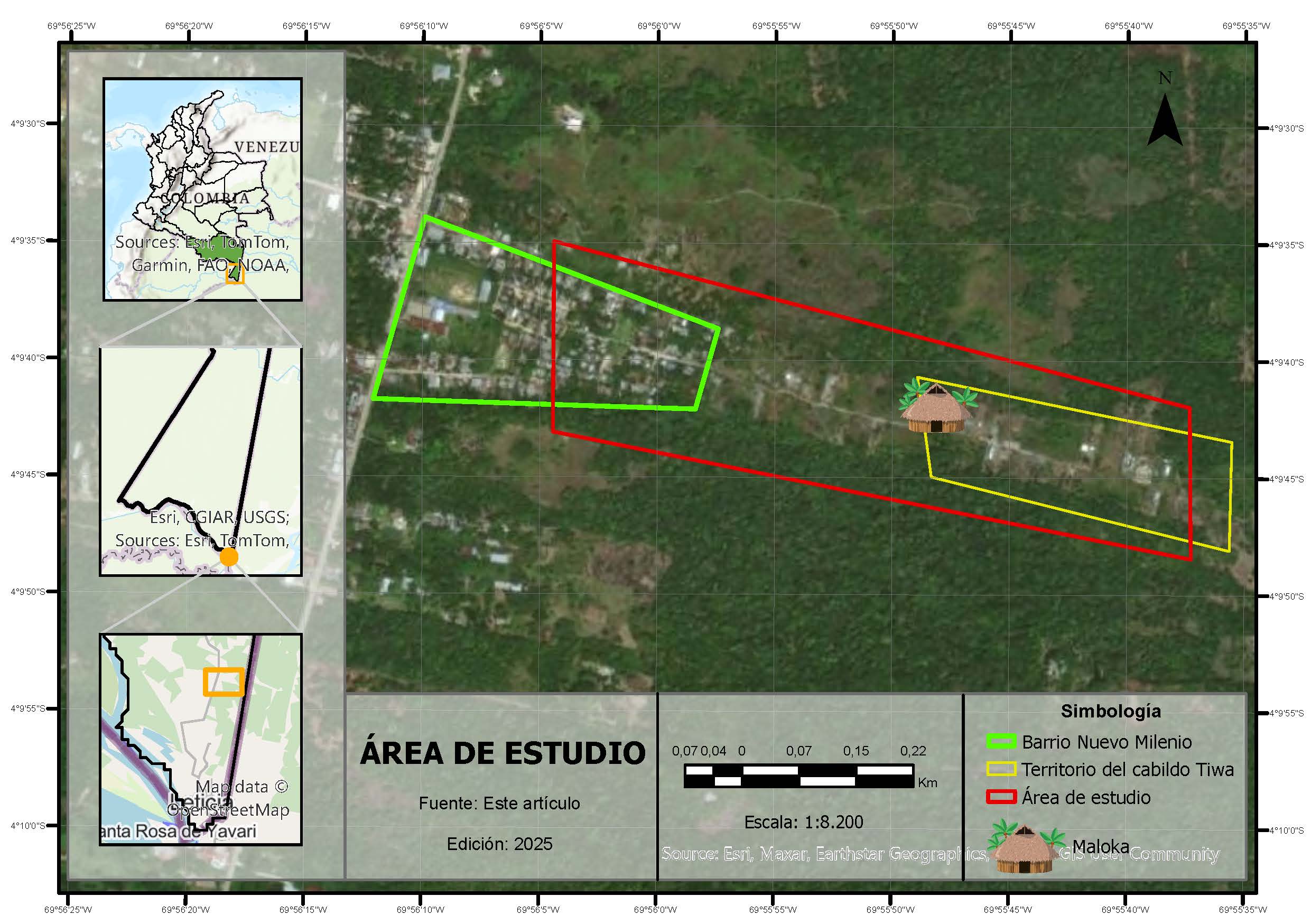

El municipio de Leticia se ubica en el departamento del Amazonas de Colombia, al sur del trapecio amazónico, con acceso al río Amazonas. Limita al norte con Tarapacá, al este con Brasil, al oeste con Puerto Nariño y al sur con Perú (ver Figura 1). La ciudad de Leticia está situada en la margen izquierda del río Amazonas, colindante a Tabatinga (Brasil) y frente a Perú. La región es notable por su multilingüismo, su multiculturalidad, el uso de tres divisas y su comercio transfronterizo.

El estudio de caso se llevó a cabo con familias pertenecientes al cabildo indígena Tiwa, asentadas, en su mayoría, en el barrio Nuevo Milenio y en el territorio comunitario Tiwa, ambos situados sobre el kilómetro 6 de la vía que comunica a Leticia con Tarapacá. Este territorio tiene una extensión de diez hectáreas de bosque húmedo tropical secundario intervenido.

El enfoque transdisciplinario fue clave para acercarse a la complejidad, contradicciones e incertidumbres del problema, abstrayendo la mayor cantidad de información, teniendo en cuenta diferentes perspectivas y voces dentro y fuera de la comunidad (Guimarães, Pohl, Bina y Varanda, 2019). Esto permitió desarrollar conocimientos descriptivos y prácticos mediante la participación y coproducción entre la parte investigadora y las personas colaboradoras. En acuerdo con el gobierno del cabildo, se establecieron los tópicos a abordar en las entrevistas, la población a la que iba dirigida el instrumento y el producto deseado por la comunidad al final de la experiencia.

Al definir a las mujeres mayores de 18 años como población objetivo, resultó esencial incorporar el enfoque de género en los métodos, instrumentos de campo y análisis de la información. Según Paredes (2017), el género actúa como una prisión impuesta por el patriarcado en los cuerpos de mujeres y hombres. Esta prisión les impide ser libres e impone normas y regulaciones en sus relaciones, las cuales responden al entronque patriarcal: un ajuste e hibridación entre el patriarcado de los pueblos originarios y el de occidente (Chambor, 2024).

Así, mediante una etnografía feminista, se buscó develar las diferentes experiencias de opresión que enfrentan las mujeres, enfocándose en sus estrategias para transformar su realidad (Pérez, 2014; Schrock, 2013), aportando así mayor profundidad al alcance de la investigación. Se emplearon métodos de observación participante, incluyendo charlas informales, talleres familiares, entrevistas y participación en eventos académicos, ceremoniales y políticos de la comunidad, todo ello documentado en un diario de campo.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.

Fuente: Elaborado por E Valencia y Ana-María Lamilla-Cabrera. 2024.

Durante la fase exploratoria, la autora de este trabajo participó en dos proyectos coordinados por entidades externas: “Mapeo social de Tiwa” y “Memorias del Agua”. La información recopilada durante el primer proyecto resultó fundamental para el posterior análisis del proceso sociohistórico de formación del cabildo Tiwa. A través del segundo, se reconocieron las dinámicas del ecosistema y la relación de los participantes con su entorno. Con las mujeres contactadas durante ambas experiencias, se llevaron a cabo dos talleres enfocados en su grupo familiar, redes de apoyo, valores, capitales y expectativas (Parra Vázquez, Meza, Estrada, Bello, García-Barrios, Cruz-Morales, Soto, Ochoa, Merlín-Uribe y Venegas 2018), y los roles de género, a partir de los cuales se recopiló información socioeconómica de sus hogares.

Para la aplicación de la entrevista estructurada, se seleccionó una muestra compuesta por las mujeres que participaron en los talleres, así como otras sugeridas por ellas mismas. Se establecieron dos criterios de inclusión: ser mayores de edad, estar inscritas en el cabildo y pertenecer a alguno de los grupos étnicos que lo integran, procurando que hubiera al menos una representante de cada pueblo. Se incluyeron también dos hombres, consejeros de gobierno, con el fin de conocer y contrastar perspectivas debido a su estatus y género. Este muestreo por referencias en cadena buscó saturar la información sobre la conformación del cabildo, las dificultades internas y las respuestas y adaptaciones individuales y comunitarias para superarlas (Schensul y LeCompte, 2013).

A continuación, se presentan las características de la muestra de personas que participaron en la entrevista (ver Tabla 1).

Tabla 1. Características del grupo de personas entrevistadas, muestra.

Características de la muestra, N=15 |

||

Edad promedio, en añosa |

50 n |

( 25 - 83 ) % |

Sexo Mujer Hombre |

13 2 |

86.7% 13.3% |

Pertenencia étnica Cubeo Cocama Inga Magüta Miraña Murui Tanimuca Yucuna Ninguno |

1 1 1 3 1 5 1 1 1 |

7% 7% 7% 20% 7% 33% 7% 7% 7% |

Nivel de educación Ninguno Primaria incompleta Secundaria incompleta Secundaria completa Técnico Profesional |

1 3 3 6 1 1 |

7% 20% 20% 40% 7% 7% |

Estado civil Soltera Unión libre Viuda |

2 10 3 |

13% 67% 20% |

Menores de 18 años a cargo Sí |

5 |

33% |

Adultos mayores a cargo Sí |

3 |

20% |

Ocupación Empleado(a) Hogar Líder(esa) comunitario(a) Trabajador(a) independiente |

1 5 5 4 |

7% 33% 33% 27% |

Muestra total |

15 |

|

Fuente: Elaboración propia. Nota: Rango de edad en paréntesis.

El instrumento de entrevista estructurada se elaboró teniendo en cuenta la información recopilada en la fase exploratoria y los factores de resiliencia propuestos por Yung-Ping, Yu-Chin, Mei-Syuan y You-Zih (2022), adaptados al contexto específico de Tiwa por la autora. Su objetivo pretende valorar la manera en la que las mujeres se han adaptado al nuevo territorio, las razones y condiciones de su llegada a la periferia de Leticia, las dificultades que enfrentan y las respuestas que han generado para cohabitar un nuevo territorio, autoorganizarse y conservar su patrimonio cultural ancestral. La entrevista incluyó 68 preguntas distribuidas en dominios del sistema socioecológico de Tiwa: A) Sociedad, B) Cultura, C) Economía, D) Ecológico y ambiental, y E) Gobernanza. En cumplimiento de los acuerdos de privacidad establecidos con cada una de las colaboradoras y colaboradores, y con el fin de resguardar su expresión política y personal, se utilizan seudónimos en el texto, y se muestra su edad y pertenencia étnica real.

La información registrada en el diario de campo, las relatorías de los talleres y las transcripciones de las entrevistas fueron codificadas en el software ATLAS.ti©, las categorías fueron organizadas por grupos de códigos, así: A. Sociedad, B. Cultural, C. Económico, D. Ecológico y ambiental, E. Gobernanza, F. Emergentes, G. Caracterización y T. Territorio.

La movilidad como precursor de la génesis de organizaciones comunitarias

Según ACNUR (2006), la movilidad indígena suele ocurrir dentro de los territorios colectivos, mediada por redes de parentesco y por una interacción compleja de acuerdos políticos, culturales y económicos. Este fenómeno está condicionado por la capacidad de absorción tanto comunitaria como ecosistémica de las comunidades receptoras, así como por la fortaleza política de las autoridades y organizaciones indígenas. Sin embargo, a menudo estas movilidades son invisibilizadas y pasan desapercibidas para las autoridades (ACNUR, 2006). Cuando se trata de un cambio de residencia cercano, les es posible continuar en contacto con su grupo parental de origen (ACNUR, 2006; Ruiz-Santacruz, 2022). No obstante, en contextos extremos, la movilidad indígena se dirige hacia cabeceras municipales, ciudades intermedias o grandes urbes, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades y exacerbando sus riesgos de protección (ACNUR, 2006; Ruiz-Santacruz, 2022).

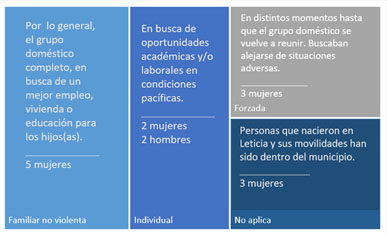

En este caso de estudio, la movilidad constituye uno de los precursores de la organización comunitaria actual, cuyas personas protagonistas fueron impulsadas a movilizarse por las expectativas de una mejor calidad de vida —acceso a educación secundaria y técnica, oportunidades de empleo— y/o alejarse de situaciones derivadas del conflicto armado, como amenazas contra sus vidas o las de sus familiares, la usurpación violenta de sus propiedades, entre otras.

A partir de las entrevistas, se identificaron tres formas de movilidad más frecuentes: familiar no violenta, individual y forzada. Aunque puede ocurrir una combinación de dos o más tipos a lo largo de una trayectoria de vida, para efectos del análisis se tuvo en cuenta el tipo de movilidad que propició la llegada de la persona a Leticia.

Figura 2. Tipo de movilidad que las y los informantes experimentaron en su traslado a Leticia.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del estudio. Nota: para todos los casos, las y los informantes contaban con familiares o amigos que les ayudaron a ubicarse en Leticia.

Consecuentemente, muchas de estas personas y familias conservan la tradición, necesidad y/o afinidad de organizarse comunitariamente, en coherencia con los usos y costumbres de sus pueblos y a las experiencias vividas en sus lugares de origen, donde es usual la presencia de organizaciones indígenas como los cabildos y asociaciones de cabildos, responsables del manejo y administración de los resguardos indígenas.1

Para las personas que migran al municipio de Leticia existen opciones para vincularse a la organización comunitaria del municipio, que van desde juntas de acción comunal de los barrios legales e invasiones en la cabecera municipal hasta los resguardos indígenas: quince en total dentro del municipio, de los cuales cuatro colindan con la cabecera municipal —La Playa, San Antonio de Los Lagos y San Sebastián (km 6 y 11 carretera Leticia-Tarapacá) y San Juan de los Parentes—. Sin embargo, pertencer a un pueblo indígena y/o tener contactos al interior de las organizaciones indígenas establecidas no garantiza ser bienvenido a estas o querer pertenecer a ellas. Como lo expresa Ukudo, indígena murui de 59 años: “yo soy indígena yo me voy a afiliar, yo quise afiliarme a CAPIUL,2 la del pueblo [Leticia], los de CAPIUL no me aceptaron que porque yo no, que dizque yo no era indígena, que porque yo no vivía en Chorrera, me sacaron muchos peros” (Ukudo, Tiwa, 2023).

Por otro lado, en el caso de la comunidad multiétnica Tiwa, la congregación de personas y familias por distintas razones en lugares específicos dio lugar al deseo de organizarse para buscar beneficios colectivos. Varias de las familias afiliadas al cabildo tienen una trayectoria de movilización desde territorios no municipalizados de la Amazonia colombiana, peruana y brasileña hasta su llegada al casco urbano de Leticia. La movilidad, ya sea forzada o voluntaria, tiene repercusiones adversas para las personas indígenas, especialmente para las mujeres (Ruiz-Santacruz, 2022), a quienes además las intersecta su condición de género y etnicidad (Figueroa y Franco Novoa, 2020). Sin embargo, para las mujeres de la comunidad Tiwa, reconocerse como indígenas ha facilitado su integración al cabildo, un espacio de encuentro, organización y socialización de familias y grupos que les ha permitido alcanzar objetivos a nivel comunitario y, además, la obtención de un terreno propio.

Pese a ello, desde su individualidad y en el contexto urbano de Leticia, la seguridad alimentaria, la posibilidad de criar a sus hijos según las tradiciones de su pueblo originario, y el uso de su lengua materna, se ven afectados. Otra dificultad que enfrentan es el acceso a empleos formales con ingresos justos, debido a factores como el nivel educativo, la experiencia laboral y la pertenencia étnica.

Conformación del cabildo Tiwa

Los orígenes del cabildo Tiwa se remontan a 1996, cuando unas cuantas mujeres fueron acogidas por la Fundación Mujer sin Techo en Leticia. En agosto de 1998 les fue entregado un terreno de dos hectáreas, al que nombraron “Pirata”; allí se asentaron 50 familias en 28 viviendas. Posteriormente, las mujeres se agruparon en la Organización de Mujeres Indígenas de la Amazonía (OMIA), con la cual alcanzaron importantes logros, como la construcción de una maloca3 y la constitución del terreno colectivo como el barrio “Nuevo Milenio” de Leticia, con su respectiva junta de acción comunal, lo que les permitió acceder a los servicios de energía y recolección de residuos.

Sin embargo, tras el año 2000, la organización OMIA empezó a desintegrarse por conflictos internos, lo que dio paso a nuevas ideas y liderazgos, los cuales se inclinaron por una nueva organización comunitaria a fin a los usos y costumbres de los pueblos que conforman la comunidad: un cabildo indígena. El 25 de febrero de 2016 se formalizó la constitución del cabildo, a pesar de no contar con un territorio amparado como resguardo. Esto les permite reconocerse como un grupo minoritario, en guarda de su identidad cultural, con el derecho a gobernarse por autoridades propias, afines a sus hábitos, creencias y costumbres. Un mes más adelante optarían por nombrarse cabildo indígena Tiwa, que significa “guardianes de los conocimientos tradicionales”.

Otro antecedente relevante para la preservación del patrimonio cultural del cabildo Tiwa fue la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia, con los que se ordenó al Gobierno Nacional efectuar planes integrales de salvaguarda para evitar la extinción física y cultural de 34 pueblos indígenas. En ese sentido, el Ministerio del Interior inició el Plan de Salvaguarda del pueblo Uitoto (Murui) en el 2009, y la junta de acción comunal de Nuevo Milenio se integró a este proceso en 2013.

En la fase preliminar a la constitución de Tiwa, las mujeres desempeñaron un papel protagónico a la hora de organizar su comunidad para alcanzar los beneficios colectivos ya mencionados. Sin embargo, los conflictos entre lideresas y con otros miembros de la comunidad debilitaron la cohesión social, es decir, la capacidad para enfrentar la división de opiniones; se puso a prueba la habilidad para remover obstáculos de la organización, y disminuyó la eficacia comunitaria, deteriorándose su capacidad para organizarse, crear y desarrollar estrategias, así como la confianza de la comunidad en el liderazgo de las mujeres.

En contraste, cuando los nuevos líderes —con experiencia previa en organizaciones comunitarias indígenas— se pusieron de acuerdo para impulsar la conformación del cabildo, se percibió un avance más “organizado” en comparación con el que se tuvo con OMIA y con la junta de acción comunal, como lo indicó Lula, indígena murui de 30 años:

Nuevo Milenio, donde antes no teníamos como una organización digna y estábamos así como a la deriva, había como reuniones pero no, nunca había acuerdo… entre las propias lideresas que eran mujeres antes. Pero entonces a diferencia que pues ahora se formó ese, ese cabildo, esa comunidad, entonces vemos cómo hemos avanzado en temas de organización. (Lula, Leticia, 2023)

Durante el proceso de conformación del cabildo se observan cualidades de resiliencia y adaptación al medio y a los cambios. Por ejemplo, la formalización de un barrio y su respectiva junta de acción comunal puede considerarse como una forma de adaptación al entorno urbano. Por otro lado, optar por la organización tradicional indígena puede interpretarse como una manera de reorganizarse desde la resistencia cultural. Como menciona Elio, uno de los cabildantes del pueblo murui, de 43 años:

Anteriormente ese sector era considerado como un barrio más de Leticia o sea como una organización política, podríamos llamarla, occidental porque había una junta de acción comunal. En el año 2016 la gente se organiza como un asentamiento indígena y ser asentamiento indígena implica reconocer que nuestra autoridad, que nuestro gobierno va desde el conocimiento de los mayores, de nuestros abuelos y estos abuelos son gente mayor de diferentes grupos étnicos que están ahí y luego organizarnos políticamente como una conjunta administrativa, como un representante ante la institucionalidad, que sería el comité administrativo del gobierno de Tiwa con su gobernador, su secretario, su tesorero. (Elio, Universidad Nacional, sede Amazonas, 2023)

Tras la pandemia, la salud y seguridad alimentaria en Tiwa se vieron amenazadas, lo que llevó a una renovación en la comunidad. Se fortalecieron las redes de apoyo, la cohesión social y el sentido de pertenencia, elementos que mejoraron la resiliencia comunitaria (Faulkner et al., 2018; Moraes et al., 2023). Esta cohesión facilitó la rápida organización para elaborar y ejecutar un proyecto de inversión en 2020, que culminó con la construcción de su primera maloca como cabildo, visibilizando su experiencia a nivel local y regional.

Desde la autoorganización, y a lo largo de su proceso sociohistórico, Tiwa ha realizado distintos esfuerzos, invirtiendo capital social, cultural, económico y natural. Han tomado decisiones y acciones en diversas escalas —personal, familiar, comunitaria y regional—, involucrando a diferentes actores como instituciones académicas, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, investigadoras e investigadores, entre otros, con el fin de alcanzar objetivos que beneficien a la mayoría de la organización.

Esta inversión está respaldada, según uno de los entrevistados, en una serie de garantías que antes de la Constitución de 1991 no tenían, como la declaración de Colombia como un estado multiétnico y pluricultural y el reconocimiento, derecho y revitalización étnica de los pueblos amazónicos, que les ha permitido a estos pueblos pasar de tener que esconder y olvidar su identidad a la autodeterminación: “nosotros somos un grupo social que tenemos una cultura, que tenemos un idioma, que tenemos una identidad y que podemos hacer algo para que el mundo nos reconozca” (Elio, Universidad Nacional, sede Amazonas, 2023).

Reconociendo que la resistencia cultural no excluye otras formas de respuesta como la innovación y la capacidad de aceptar cambios y estímulos externos que beneficien al cabildo, Elio, expresa: “Si no somos muy radicales, también estamos dispuestos a adoptar cosas de afuera, sabiendo que podemos mantener nuestras tradiciones y potenciar nuestras herramientas con elementos que nos ofrece el mundo exterior” (Universidad Nacional, sede Amazonas, 2023). Este enfoque se refleja en iniciativas como la de implementar herramientas de gestión empresarial, como el mapa de procesos del sistema administrativo, para mejorar la organización y ser reconocidos por la excelencia y la calidad.

Adaptarse a un nuevo territorio

En la comunidad de Tiwa destacan dos fenómenos territoriales. Primero, la multiterritorialidad, que muchos de sus integrantes han construido a partir de sus trayectorias de movilidad desde distintas áreas no municipalizadas de la Amazonia colombiana, peruana y brasileña hasta su llegada al municipio de Leticia. Segundo, la apropiación territorial y las dificultades que conlleva adaptarse a las condiciones ecológicas, espaciales, económicas y organizativas del nuevo territorio comunitario. A continuación, se exponen ambos fenómenos, sus causas, efectos y las formas de responder a ello desde la capacidad de agencia y adaptación de las mujeres.

El desplazamiento forzado como detonador de la multiterritorialidad

El prolongado conflicto armado en Colombia4 , alimentado por la lucha por el poder y el control territorial y económico entre las fuerzas estatales, las guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y los grupos paramilitares, ha forzado a millones de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes a abandonar sus hogares en busca de seguridad y protección para sus vidas. En la región amazónica del país, el difícil acceso a los departamentos fronterizos —Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada—, junto con la ausencia del Estado, han propiciado la presencia histórica de las FARC en la región desde el año 1980 (CODHES, 2005). Las características geográficas del área han facilitado el histórico control sobre las comunidades en términos sociales, políticos y económicos; impartiendo justicia, administrando la provisión de necesidades básicas, el cultivo de coca y la explotación ilegal de recursos naturales (CODHES, 2005). El testimonio de una abuela de 60 años de la etnia Cubeo ilustra esta terrible situación, cuando rememora encuentros con la guerrilla de las FARC en el municipio de La Pedrera:

La gente esa mala, nos decían a nosotros: “Mire doña Antonia, ¿usted por qué mandó sus hijos al ejército? debía de entregarlos a nosotros, nosotros somos más buenos que el ejército”. Pues ellos llamaban a mis hijas que eran pequeñas todavía y les decían: “vengan, niñas, el día que ustedes crecen nosotros vamos a venir por ustedes”. Y yo les decía algo, y decían “usted por verdad, así quiera o no quiera, a la fuerza yo me llevaré a sus hijas, usted llorará en la puerta de la casa”. (Antonia, Nuevo Milenio, 2023)

Las consecuencias de este fenómeno son múltiples, como la separación y la desintegración del núcleo familiar, así como la pérdida de proyectos de vida y oportunidades, como ilustra el caso de la familia de Antonia y su hija Mariela —indígena tanimuca, 36 años— desplazadas desde el municipio de La Pedrera. Esta última relata: “nos vinimos con la ropa encima y acá estamos construyendo poco a poco, mis hermanos se quedaron por allá y yo acá” (Nuevo Milenio, 2023).

Con el fin de salvaguardar su integridad física, las familias se ven forzadas a una transición entre su lugar de origen y el nuevo territorio, interrumpiendo actividades económicas y perdiendo sus fuentes de ingresos, como señala Antonia: “Allá tenía siete chagras,5 las dejé todas. Pero con esa gente no se puede jugar, por eso es que nos desplazamos” (Nuevo Milenio, 2023). Por otra parte, en los territorios que son abandonados se evidencia la destrucción de proyectos comunitarios agrícolas, de producción y comercialización local, provocando sentimientos de impotencia, inestabilidad, escepticismo y desesperanza (Bello, 2014).

Otra de las consecuencias es la pérdida de estatus social, así como las dificultades para continuar ejerciendo un oficio y la transmisión de conocimientos en los nuevos lugares de residencia. Por ejemplo, la abuela Nonocuri-totumito, indígena murui de 83 años, quien cuenta con habilidades médicas y hacía uso de ellas en Puerto Arica, lamenta no poder ejercerlas en Leticia: “en Puerto Arica, los doctores me consideraban una enfermera, también fui partera. Aquí en Leticia no volví a trabajar en eso. Quisiera enseñarle a las niñas y jóvenes de la comunidad donde vivo, pero ellos se la pasan es fumando” (Nuevo Milenio, 2023).

Una manifestación de resistencia cultural frente a este cambio forzado de territorio y estilo de vida se puede apreciar en la gastronomía. Las mujeres se esfuerzan por mantener a sus familias con alimentos a los que tenían abundante acceso en sus lugares de origen, como lo expresa una de las abuelas: “Aquí en Tiwa... yo hago lo mismo que hacía allá. Yo hago mi casabe, mi ají negro, hago mi caguana, cuando hay asaí tomo, cuando hay canangucho le hago, lo mismo, revuelvo y tomo; cocino pescado con tucupi blanco, con tucupi negro, yo era así mismo allá en mi tierra” (Antonia, Nuevo Milenio, 2023). Sin embargo, en Leticia, se ven obligadas a comprar estos productos y no los encuentran en la misma cantidad y calidad: “Yo me acuerdo en la mañana, mis hermanos: ‘vamos a comer tal pescado’. Mis hermanos iban y traían [pescaban]. Por ejemplo, el picanor allá es gordito, acá no, acá no tiene ni sabor, el pescado de acá casi no me gusta porque todo es congelado, mientras que allá todo es fresco” (Mariela, Nuevo Milenio, 2023).

Aunque extrañan a familiares y amigos, algunas de sus costumbres, situaciones, los bienes ecológicos a los que tenían acceso sin transacciones monetarias y la historia que dejaron en su territorio de origen, las mujeres de esta familia muestran hoy en día actitudes positivas, como el agradecimiento por la posibilidad de vivir sin miedo: “Acá estamos construyendo poco a poco. Gracias a Dios pues nos ha ido bien, yo digo bien, porque igual dormimos, comemos tranquilos, mientras que allá a qué hora nos despertábamos, …a qué horas nos sacan, a qué horas nos matan” (Mariela, Nuevo Milenio, 2023).

Apropiación del territorio

Según el censo realizado por el cabildo en 2022, la mayoría de los afiliados a Tiwa residen en el barrio Nuevo Milenio, ubicado en la zona periurbana de Leticia. El siguiente porcentaje más alto vive en la ciudad de Leticia, mientras que una minoría reside en el terreno colectivo de Tiwa y otros cuantos a lo largo de la vía Leticia-Tarapacá (ver Figura 1). Diversos motivos explican por qué no se ha completado la ocupación del territorio colectivo: algunos afiliados carecen de recursos económicos para construir viviendas en los lotes asignados; otros no sienten la necesidad de ocupar el terreno puesto que ya tienen una vivienda propia o alquilada en Nuevo Milenio o Leticia; otros más están esperando a que el espacio esté mejor equipado con servicios como caminos pavimentados, energía eléctrica y zonas comunes. Estas expectativas se suman a otras dinámicas y normativas dentro del terreno colectivo que se asemejan a las de un barrio, como la división por lotes cercados, según explica uno de los afiliados que aún no reside en el territorio:

Vengo de un lugar con mucho espacio, donde podía construir mi casa y mi chagra donde quisiera. Aunque hay normas de respeto, al principio me resultaba chocante vivir tan cerca unos de otros y tener que poner cercas; ahora ya me acostumbré. Pero… no se trata solo de poner cercas físicas alrededor del terreno, sino que también crea una barrera emocional con los demás. (Elio, Universidad Nacional, sede Amazonas, 2023)

Por otra parte, varias de las familias que eligieron vivir en el terreno colectivo y las primeras pobladoras de lo que hoy en día es el barrio Nuevo Milenio, han padecido múltiples dificultades desde el inicio de su proceso de adaptación. Principalmente, han tenido que lidiar con la escasez de recursos económicos para construir viviendas adecuadas, el aseguramiento de alimentos frescos en cantidades suficientes y el acceso a agua potable, además de enfrentar problemas de salud e inseguridad. A ello se suman el aislamiento social y la ausencia de redes de apoyo, situaciones características de ese primer momento de colonización después de la migración, especialmente para las mujeres, como lo evidencia el testimonio de Flor, indígena mágüta de 42 años: “Me he adaptado, he aprendido a sobrellevar a mis paisanos de otras costumbres, con otra cultura. Al principio sí fue como un poquito difícil, no conocía a nadie, no distinguía cómo eran las personas, sus genes, sus comportamientos. Pero ahora que ya sé, no le paro bolas. Al principio de pronto sí” (Nuevo Milenio, 2023).

A pesar de estos desafíos, muchas familias mantienen un espíritu optimista respecto a su decisión de migrar y vivir en Tiwa. Milena, indígena cocama de 37 años, madre autónoma y oriunda de la comunidad vecina La Milagrosa, describe su experiencia positiva: “Lo que disfruto de vivir en Tiwa es la tranquilidad, el sonido de los pájaros y los sapos; la naturaleza es muy bonita, algo que a otras personas no les gusta. Pero yo soy feliz aquí; si tuviera comida, no saldría de aquí” (Tiwa, 2023).

La apropiación del territorio emerge como un fenómeno de gran relevancia estrechamente ligado a las expectativas de las mujeres. El anhelo de proyectos de vivienda e infraestructura, cambios y mejoras en el terreno comunitario recientemente ocupado, forma parte integral del proceso de territorialización, facilita la adaptación de las mujeres a las condiciones socioecológicas del territorio y estimula el sentido de pertenencia al cabildo. En palabras de Escobar (2005), la territorialización, en un sentido temporal, implica la proyección de las expectativas y aspiraciones sociales en un territorio, y se entiende como el ejercicio del derecho a seguir siendo y estando (Arreola Muñoz y Saldívar Moreno, 2017). La mayoría de las entrevistadas expresan el deseo de ver el territorio poblado, con viviendas dignas, dotado de infraestructura adecuada, que incluya centros de salud, comercio y áreas deportivas, en donde se fomente la unidad y una convivencia armoniosa. La ausencia de estas dos últimas resalta la importancia de aspectos comunitarios relacionados con la resiliencia como la cohesión social, el apoyo mutuo, el sentido de pertenencia y la confianza en el sistema de gobierno propio.

Oportunidades laborales y estabilidad económica

Por lo general, en los lugares de origen de los y las entrevistadas, y en los resguardos indígenas vecinos con extenso territorio, los modos de vida están asociados a una economía propia, fortalecida y funcional, basada en la chagra, la pesca, la caza, las actividades comunitarias, el sentido de pertenencia, los rituales, los bailes y un fuerte sentido de comunalidad, combinados con la valía del trabajo físico y práctico.

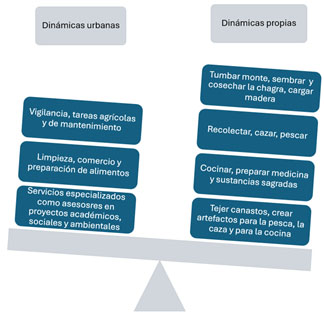

En contraste, según el censo realizado por el cabildo Tiwa en 2022, el 31% de la población se dedicaba a oficios diversos como vigilancia, preparación de alimentos, aseo, comercio, salud, educación; el 41% se encontraba estudiando en ese año; y un 8% no trabajaba ni estudia. Asimismo, algunas personas mantienen las actividades tradicionales de la chagra, la creación de artesanías y la preparación de sustancias sagradas como el mambe6 (ver Figura 3). Es habital, además, que las personas de la tercera edad dependan económicamente de las mesadas enviadas por parientes que residen tanto en Leticia como en otras urbes del país, como Bucaramanga o Bogotá.

Figura 3. Comparación entre las actividades económicas tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos y los empleos a los que tienen acceso en un contexto urbano.

Fuente: Elaboración propia.

En esta comparación visual se subrayan las diferencias y similitudes en los modos de vida y las ocupaciones en ambos contextos: a la derecha se presentan las “Dinámicas Propias” de los pueblos amazónicos, destacando la diversidas de tareas estrechamente ligadas a su territorio; a la izquierda, las “Dinámicas Urbanas”, cuyos oficios son limitados y hasta precarizados para la población indígena. Esto concuerda con lo señalado por Bello y Rangel (2002), quienes afirman que existe cierta segregación para los indígenas en empleos y sectores específicos, como en el comercio —a menudo informal—, el trabajo por cuenta propia y el servicio doméstico —en el caso de las mujeres—.

Actualmente, el cabildo aún no cuenta con la capacidad de brindar a sus habitantes respaldo desde una economía propia que garantice la seguridad alimentaria y la aplicación de todos sus conocimientos empíricos dentro de la misma comunidad. Sin embargo, surgen algunas oportunidades de trabajo, como afirma Nonog+ma, indígena murui de 45 años, secretario de Medio Ambiente y “cazador de proyectos”:7 “Nosotros le generamos oportunidad de trabajo a la gente, poquito pero, en todos los años hay trabajo para ellos y hacemos rotación con ellos y contratamos a la abuela, a los muchachos” (Universidad Nacional, sede Amazonas, 2023).

Una de las tareas más comunes asignadas a las mujeres es la preparación de alimentos para eventos realizados en la maloca, como lo ilustra la señora Carmen, indígena murui de 58 años: “Para hacer una caguana, hacer comida típica, hacer un casabe, ya ellos [el cabildo] me pagan” (Nuevo Milenio, 2023). En esta actividad a veces participan hombres, como menciona Milena: “para sacar leña, para que me carguen agua, pa´ que estén pendientes ahí de qué me hace falta [cuando ella cocina]” (Tiwa, 2023). Otra actividad es la participación en actividades comunitarias con un incentivo económico diario. La abuela Antonia relata: “enseñar idiomas a los niños, nosotras éramos tres: doña Naty, doña Oliva y mi persona. Y de hombres, cuatro digamos” (Nuevo Milenio, 2023). Estos empleos generalmente están vinculados a proyectos sociales y ambientales e investigaciones auspiciados por entidades externas como centros de investigación como el Instituto SINCHI, la Universidad Nacional sede Amazonia, organizaciones sin ánimo de lucro como la Fundación Platino y Fundación Proa, o entidades estatales como el Banco de la República, entre otros.

No obstante, los conflictos que se presentan alrededor de estos empleos tiene que ver con la equidad en los pagos, como menciona Rita, mestiza de 63 años: “Yo veo que la injusticia que hacen es que los que trabajan no ganan al igual que él que está sentado allá solo escuchando y tomando, comiendo mambe y a esos les pagan [refiriéndose a los abuelos sabedores]” (Tiwa, 2023). Este pensamiento es también compartido por otras personas dentro y fuera del cabildo.

Entre los temas abordados en dichos proyectos e investigaciones se han incluido: la medicina propia y la partería, las plantas de traspatio y su uso, la recuperación de la fuente hídrica de Tiwa, los saberes sobre el agua de las comunidades de La Playa y Tiwa, el mapeo participativo del territorio, entre otros.

Asumiendo la responsabilidad de facilitar las condiciones económicas de las familias, el cabildo desea fomentar emprendimientos dentro de la comunidad, aprovechando las habilidades y conocimientos de las personas, como destaca Nonog+ma:

En un sondeo que se hizo, las personas más estudiadas por no decir cultas [de Leticia], están en Tiwa, todos tienen, hasta las abuelas tienen manejo de alimentos. Vamos a montar la dinámica económica a ver cómo las personas aprenden a ser emprendedoras. (Universidad Nacional, sede Amazonas, 2023)

En concordancia con lo expresado por el secretario de Medio Ambiente, Milena, por ejemplo, se proyecta para el 2024: “Quiero emprender para generar empleo para mis vecinos. No busco generar empleo para personas que no formen parte de nuestra comunidad” (Tiwa, 2023). Ella aspira a convertirse en una microempresaria de la venta de huevos, cilantro y el plátano, y ya ha realizado ventas a restaurantes de Leticia. Dentro de su terreno tiene una palma de canangucha, papaya, cilantro, plátano, piña, yuca, entre otras plantas comestibles, además de una gallina y tres perros.

Para Lula, a pesar de las limitadas oportunidades laborales actuales, Tiwa puede ofrecerle en un futuro estabilidad económica, gracias a sus conocimientos en identificación de aves: “Por ahora no, pero en un futuro pues sí porque pues gracias a que yo estoy ahí [en Tiwa] me he capacitado, se ha capacitado un grupo de jóvenes para el tema de avistamiento, para el tema de guiar, entonces sí siento que para eso me estoy preparando” (Lula, Leticia, 2023).

En contraste, un gestor o “cazador” de proyectos —hasta ahora, no hay mujeres dedicadas a esto— garantiza su estabilidad económica a partir de trabajos mejor cualificados. Esto es gracias a su experiencia, nivel de estudios y estatus social, características que también están marcadas por el género. Los empleos que suelen ocupar incluyen roles como consultores para entidades públicas, privadas o sin ánimos de lucro, docentes y funcionarios gubernamentales. Este es el caso de uno de los asesores del cabildo, quien tiene una importante trayectoria trabajando en la revitalización de los valores culturales, sociales y lingüísticos de los Miraña.

Yo vengo también de un proceso organizativo, yo estuve vinculado a la organización de pueblo Miraña PANIN por muchos años y trabaja precisamente el tema de educación, pues toda la línea de transmisión de conocimiento, de consejos, de enseñanza, de cantos; tratando de transmitir pues en los espacios que se den. Lo que quiero decir es que trato de mantener ese equilibrio entre lo que yo era como paisano8 y también conociendo la realidad de acá que obviamente hay que laborar, pero laborar a partir de lo que a mí me guste, sí, no de lo que a mí me toque. (Elio, Universidad Nacional, sede Amazonas, 2024)

Chagra, pesca y caza

El terreno que ocupa el cabildo es realmente pequeño para poder sostener dinámicas socioeconómicas como la pesca, la caza, la recolección y la chagra para todos sus habitantes. Por ello, asentarse en Tiwa ha significado para muchas de las mujeres entrevistadas pasar de la abundancia a la precariedad. Como expresa una de sus lideresas: “Lo que escasamente tenemos es nuestra cultura, nuestras costumbres” (Flor, Tiwa, 2023), refiriéndose a ese patrimonio inmaterial que pervive en sus memorias, que intentan transmitir a las nuevas generaciones y mantener vivo en la cotidianidad.

Sin embargo, al evocar las circunstacias en las que vivían antes de llegar a Tiwa, es imposible para ellas no compararlas con su actual situación, especialmente en aspectos como el acceso a los alimentos que les provee la chagra, la selva y el río. Al respecto, Mariela, comenta:

La comida, uno tiene todo lo de uno en su chagra, el cultivo, todo... De aquí todo es con plata mientras que allá si me quería comer un pescado iba, cogía la atarraya e iba y pescaba. Acá no, acá si hay plata comemos pescado y si no aguantamos… lo mismo el casabe, allá íbamos a la chagra, lo que cultivábamos y acá no, acá todo es con plata. (Mariela, Nuevo Milenio, 2023)

No obstante, la mayoría de las mujeres encuestadas manifiestan una forma de resistencia cultural al cultivar una variedad de plantas alimenticias, frutales, medicinales y forestales en sus traspatios. Entre estas plantas se encuentran: yuca, plátano, guamas, carambolo, piña, limón, pomarrosa, mango, aguaje, borojó, ajíes, cilantro, pimentón, papaya, caña, ñao ñao y cedro. Otra opción para varias familias ha sido establecer sus chagra en terrenos privados fuera de Tiwa, como es el caso de Carmen, esposa de uno de los abuelos sabedores y madre de Lula, quien comparte un terreno de casi media hectárea con su compañero e hijos, donde además tiene la posibilidad de pescar: “Allá tenemos nuestro ranchito, hay quebrada pa´ pescar, solo que no sé pescar… Vamos a pescar los dos, mejor dicho, él está pescando y yo estoy recogiendo el pescado” (Nuevo Milenio, 2023). Para otras mujeres, la opción es ir a pescar en comunidades donde tienen familiares o amigos, como menciona Milena: “pesco donde mi papá, que es en La Milagrosa, pues traigo pescado, regalo pa´ mis vecinos, vendo” (Tiwa, 2023). Mariela pudo acceder a una chagra gracias a una herencia que le dejaron los padres de su compañero, quien generosamente decidió compartir este recurso con la familia de Mariela. En los casos presentados se observa claramente cómo las mujeres pueden llegar a depender de figuras masculinas como esposos o padres, para poder disfrutar de lugares propicios para el cultivo o la pesca , inexistentes en Tiwa.

A pesar de estas estrategias, las y los participantes del estudio mencionaron que destinaban dinero cada mes para comprar alimentos, reemplazando así los productos de la chagra por otros de origen agroindustrial. Esta situación afecta la soberanía alimentaria y debilita las prácticas agrícolas tradicionales (Peña-Venegas, Mazorra, Acosta, Pérez, 2009). Como resultado, muchas mujeres vinculan sus expectativas al acceso de alimentos en abundancia para su consumo personal, compartir con otros y su venta directa:

En diez años me gustaría que en nuestro asentamiento hubiera abundancia de comida, de nuestras frutas. Porque si en tres años unas que otras cositas salieron, los productos, las frutas que se dan más rapidito, en diez años ¡uf!, esas matas van a ser grandes, todas las que están chiquitas ahoritica, entonces va a haber comida pa’ vender, pa’ regalar, pa’ compartir. Va a haber de todo. (Flor, Nuevo Milenio, 2023)

Los pobladores de Tiwa han creado distintas alternativas para no abandonar la práctica tradicional de la chagra —como el establecerla en terrenos privados—, pero esto no sustituye la red de eventos y actores que se interconectan en ella en un contexto tradicional. La chagra es vital para la nutrición y cohesión social de la comunidad indígena amazónica, donde hombres y mujeres trabajan juntos en el sistema de minga (De La Cruz, Bello, Acosta, Estrada y Montoya, 2016). La chagra es un espacio que brinda autonomía y privacidad a las mujeres. También es aula para transmitir conocimientos a las generaciones jóvenes. De la chagra se obtienen la materia prima como la yuca, el tabaco y la coca, para preparar los elementos sagrados: Caguana, Ambil, Cigarrillo de Tabaco, Rapé y Mambe. Sin estos elementos sagrados no hay baile y reunión, sin baile no se sostiene el espacio espiritual, cultural, medicinal y comunitario por excelencia: la maloca. Y sin maloca no hay lugar de reunión, no hay un espacio que cobije a la comunidad, sus intenciones, no hay lugar para dar manejo espiritual y sanación al territorio y a sus pobladores.

El cananguchal versus la selva

El territorio de Tiwa es un ecosistema de humedal, una zona de recarga y descarga de la quebrada Tacanilla. Específicamente, corresponde a un cananguchal, un tipo de humedal donde predomina la palma de canangucha (Mauritia flexuosa), la cual crece en suelos hidromórficos y de mal drenaje que generalmente corresponden a la unidad fisiográfica de llanura aluvial (Triana & Molina, 1998). No obstante, el ecosistema ha sido considerablemente modificado y perturbado, predominando actualmente los pastizales y restando una franja de bosque secundario en el límite oriental con Brasil. En época seca, las altas temperaturas no son fáciles de soportar por la poca vegetación de altura que conservan. Por su parte, en época de invierno —de noviembre a enero—, son tan fuertes las precipitaciones y tan baja la capacidad de drenaje del suelo que provocan que el territorio se inunde y aparezcan pantanos.

A pesar de ello, muy pocas familias han considerado construir sus casas palafíticas9 y, por el contrario, han preferido rellenar con tierra y residuos. Un lugareño menciona que ellos no construían elevado porque no era la costumbre de donde vienen, y que preferían rellenar y hacer canales para desaguar los terrenos. Es el caso de Milena, quién ha tenido que vivir sobre el agua por los escasos recursos económicos con los que contaba cuando se mudó a Tiwa; su cama era la que estaba elevada para que el agua no alcanzara su colchón y dormía con las botas plásticas cerca para poder usarlas tan pronto salía de ella. Hoy en día su casa no se inunda por el relleno, pero todo alrededor de ella sí.

El territorio comunitario de Tiwa posee una franja de 260m2 de monte —selva secundaria—, de la cual se esperaría poder extarer productos forestales como maderas, fruta, pigmentos, fibras de hojas, o realizar actividades como la caza o el avistamiento de aves. Sin embargo, el poco espacio y sus finitos bienes ecológicos impiden dinámicas culturales esenciales para los pueblos indígenas, tales como la construcción de viviendas, malocas y demás infraestructura. Un ejemplo es la construcción de la maloca en 2021, cuando arrancó con el financiamiento del programa Mujeres Cuidadoras de la Amazonía. Los materiales, como la madera para la estructura y paredes y las hojas para el techo, fueron compradas y remolcadas desde otras comunidades vecinas. Esto revela una dinámica del mercado dentro de lo que tradicionalmente tendría que ser un proceso de intercambio con la naturaleza, sin costos monetarios sino espirituales.

Durante la entrevista, se preguntó explícitamente por las riquezas naturales de Tiwa, a lo que varias mujeres tuvieron dificultades en responder, y mencionaron de forma generalizada a las aves, los árboles y la importancia de no talarlos indiscriminadamente, ya que los asocian a la sombra y al hábitat de aves. Asimismo todas calificaron como importante y muy importante el cuidado y protección de la naturaleza para su comunidad.

A pesar de la realización de jornadas de reforestación y limpieza, distintas mujeres expresaron su desacuerdo con prácticas como la disposición de residuos sólidos al aire libre, la tala indiscriminada de árboles y el maltrato a la fauna. Estas observaciones concuerdan con lo registrado en el trabajo de campo, donde se evidenció que no hay un control riguroso ni un respeto ante las dinámicas espirituales del monte —la selva—, como menciona Mariela, oriunda de La Pedrera:

Allá el abuelo permitía que bajáramos un arbolito, sí se puede o no se puede. El abuelo se sentaba y decía: sí se puede, pero solo una vez. Mientras acá no, acá se hacen los locos, cortan los árboles, los desperdician… acá destruyen como muy bruscamente los árboles, la naturaleza. (Mariela, Nuevo Milenio, 2023)

Liderazgo y participación de las mujeres en procesos comunitarios y toma de decisiones

Durante la década de los noventa y principios de los dos mil, las mujeres que pertenecían a la OMIA lideraron el rumbo de la organización. Asumieron la responsabilidad sobre el espacio tradicional de la maloca —una interesante adaptación, debido a la ausencia de hombres en la estructura de gobierno—, gestionaron los recursos para infraestructura y lograron la legalización de su territorio como barrio de Leticia.

Sin embargo, conforme aumentaron las diferencias y las disputas internas, las lideresas perdieron credibilidad entre algunos habitantes. Paralelamente, varios hombres jóvenes empezaban a reunirse en la maloca y a gestar nuevas ideas. A medida que dichas propuestas de organización, ancladas en lo tradicional, ganaron más cabida y aceptación por parte de los habitantes de Nuevo Milenio, el liderazgo se empezó a trasladar a los abuelos y jóvenes que venían impulsando esta transformación. En esta etapa, se hizo evidente la ausencia de las mujeres en la concepción, gestión y ejecución de las labores administrativas y políticas necesarias dentro de sus procesos organizativos. Desde entonces, ellas han optado por aceptar un papel menos protagónico en el liderazgo, pero siguen siendo la base de trabajo para llevar a cabo actividades comunitarias como mingas, bailes, y otros eventos tradicionales dentro y fuera de Tiwa.

Según Cruz (2020), las mujeres que construyen colectividad en sus territorios se enfrentan a dos estructuras de poder: por un lado, al poder nacional e internacional, que refleja un patriarcado blanco/mestizo (Olivera, Bermúdez y Arellano, 2014); por otro, al colonialismo interno y el entronque patriarcal que imperan dentro de sus comunidades y les niegan su papel como sujetas políticas.

La esposa del actual gobernador de Tiwa y Secretaria de Mujeres, señala que, durante la creación del cabildo, las mujeres desempeñaron un papel secundario, acompañando a sus esposos o padres. Aunque se entusiasmaron con los planes y visión de los líderes y abuelos, su participación fue limitada en las extensas reuniones nocturnas organizadas por los abuelos sabedores y asesores acompañadas de mambe y tabaco (Flor, Nuevo Milenio, 2023). Uno de los entrevistados, cuando se le preguntó por la participación de las mujeres en el proceso de consolidación del cabildo indígena, dijo esto:

No hubo porque pues la condición de la mujer es otra, …en las jornadas nocturnas, sentarse a mambear, escuchar y para discutir eso se hace solo en la noche que es cuando la gente regresa de trabajar y es un espacio que decimos vamos a descansar y hablemos mientras descansamos un ratico. Entonces la mujer no tiene esa capacidad de estar hasta 11 de la noche y casi todos los días, eso es ya casi imposible, las mujeres estaban más al cuidado de la casa, de los niños. (Nonog+ma, Universidad Nacional, sede Amazonas, 2023)

En 2020, Tiwa participó en la convocatoria “Mujeres Cuidadoras de la Amazonía”, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Programa de Pequeñas Donaciones GEF, implementado por el PNUD. Las mujeres de la comunidad buscaron financiamiento para construir una maloca y adecuar áreas para cultivar plantas medicinales. Su propuesta fue seleccionada entre 69 de 204 recibidas. El proyecto incluyó la transmisión de saberes sobre plantas medicinales y partería a la niñez y juventud de la comunidad, a través de dos talleres con alrededor de 50 participantes. Y las mujeres se comprometieron a sembrar plantas medicinales junto a sus casas y alrededor de la maloca. En 2022, la comunidad recibió apoyo del Proyecto de Extensión Solidaria de la Universidad Nacional para recuperar los humedales de Tiwa. La quebrada, fuente de agua, alimento y recreación, fue restaurada en cinco mingas, con el destacado esfuerzo de cinco mujeres.

En julio de 2023, tres gestoras comunitarias trabajaron arduamente en la construcción del puente que cruza la quebrada Tiwa y es puerta del territorio colectivo. Entre septiembre y diciembre de 2023, la comunidad participó en el Proyecto “Memorias del Agua y Diálogo Intergeneracional”, apoyado por el Ministerio de las Culturas y ejecutado por la Fundación Platino. Las cinco mujeres, cuatro niñas y una abuela dialogaron con los participantes de La Playa10 sobre las dinámicas del agua, los animales y plantas de los humedales, y otros aspectos de estos ecosistemas.

Actualmente, las reuniones semanales del cabildo se llevan a cabo los miércoles en la maloca, donde se toman decisiones administrativas y políticas, generalmente desde las 18 hasta las 23 horas. Este horario y la ubicación de la maloca dificultan la participación de las personas que trabajan durante la semana, quienes muchas veces prefieren quedarse en casa a esa hora —especialmente mujeres, en quienes recae el cuidado de las infancias y las personas adultas mayores—. Además, cuando las mujeres acuden a la maloca, escuchan la reunión desde las hamacas y no desde el círculo que forman los hombres alrededor del mambe. Esta costumbre de los pueblos amazónicos le otorga una condición masculina al espacio, donde no está permitido o bien visto la intervención directa de las mujeres. Esta situación genera en las mujeres entrevistadas una sensación generalizada de desconexión y poca injerencia en dichos espacios y en la toma de decisiones, lo cual contrasta con su alta participación en actividades comunitarias realizadas en horarios asequibles. A continuación, se presenta una tabla que resume la participación de las mujeres de Tiwa en diferentes eventos y capacitaciones externas (ver Tabla 2).

Tabla 2: Participación de las mujeres de Tiwa en eventos externos.

Fecha |

Actividad |

Participantes |

2016, agosto |

Liderazgo y Gobernanza Territorial de la Mujer Indígena Amazónica. Organizado por Universidad del Rosario, con el apoyo del Programa Regional ProIndígena-GIZ |

2 mujeres pueblo Inga 2 mujeres pueblo Bora 2 mujeres pueblo Mágüta |

2016, septiembre y octubre |

Primera Cumbre Intergeneracional de Autoridades Ancestrales-Tradicionales y Líderes Indígenas del Departamento del Amazonas |

1 mujer pueblo Murui |

De noviembre a de 2017 a enero de 2018 |

Diplomado en Formación Política para el Liderazgo y la Gobernanza de la Amazonia Colombiana: Línea Territorio y Biodiversidad en Bogotá, organizado por la Universidad del Rosario, con una beca de la OPIAC11 |

1 mujer pueblo Mágüta |

2018, septiembre |

Asamblea de Mujeres Indígenas Líderes, Gestoras de Vida, Justicia y Paz del Amazonas, en la comunidad de Mocagüa (pueblo Mágüta) |

1 mujer pueblo Murui 1 mujer pueblo Bora 1 mujer pueblo Inga |

2018, diciembre |

Encuentro Territorio y Cambio Climático, organizado por la OPIAC |

1 mujer pueblo Murui 1 mujer pueblo Mágüta |

2020, enero |

Capacitación en informática y liderazgo para las mujeres de Tiwa, organizado por un asesor del cabildo |

30 mujeres |

2022 |

Inicio de la participación de las mujeres de Tiwa en la Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa- MPCI12 |

1 mujer pueblo Mágüta |

2023, septiembre |

Congreso Intergeneracional del Pueblo Mágüta, Tarapacá |

1 mujer pueblo Mágüta |

Fuente: Elaboración propia.

La señora Cecilia, indígena mágüta de 60 años, ha expresado su descontento con la situación actual de gobierno. Ella menciona que las mujeres deberían tener un papel más preponderante, no solo como espectadoras desde las hamacas, sino participando activamente en las decisiones, ya que son ellas las fundadoras del primer asentamiento, que actualmente es Nuevo Milenio (Nuevo Milenio, 2023).

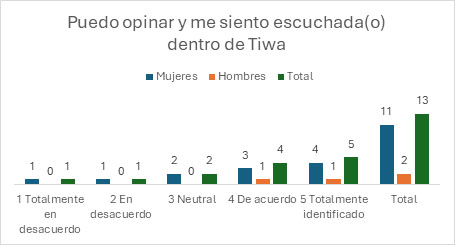

Lo observado y el testimonio de Cecilia contrasta con las respuestas obtenidas en la entrevista. Por ejemplo, con la frase “Puedo opinar y me siento escuchada(o) dentro de Tiwa, usted se siente”, dos mujeres expresaron que están en desacuerdo, dos fueron neutrales, tres estuvieron de acuerdo y cuatro se sintieron totalmente identificadas (ver Figura 4).

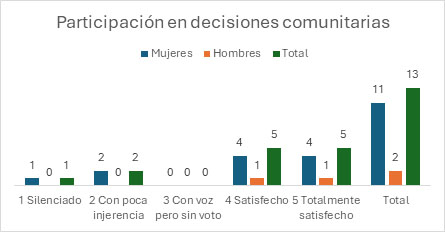

A continuación, se presentan los resultados a la pregunta: “En los espacios de participación para la toma de decisiones comunitarias, usted se siente: silenciado, con poca injerencia, con voz, pero sin voto, satisfecho y totalmente satisfecho” (ver Figura 5).

Figura 4. Resultados a la pregunta en escala de Likert sobre la opinión y escucha al interior del cabildo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Resultados a la pregunta en escala de Likert sobre la satisfacción dentro de los espacios de decisión.

Fuente: Elaboración propia.

Esta situación recuerda lo descrito por varios autores clásicos de la Amazonia, quienes evidencian la segregación espacial entre hombres y mujeres, una división entre el dominio público y ceremonial, predominantemente masculino, y el dominio doméstico y periférico, asociado con lo femenino (Gómez, 2010).

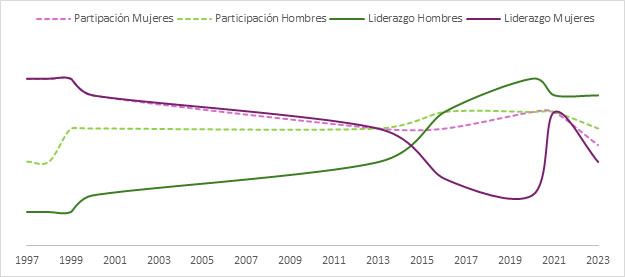

En el siguiente gráfico (ver Figura 6), se puede apreciar cómo, durante la transición de junta de acción comunal a cabildo indígena entre 2013 y 2016, es notable el decaimiento del liderazgo femenino y por ende su capacidad de agencia a nivel comunitario, sucedido sin mayor resistencia, según los testimonios. Esto se debió en parte al debilitamiento de la confianza en el gobierno de mujeres y, en otra, a la posterior junta de acción comunal, que no abogaba por el autorreconocimiento de sus miembros como indígenas, con estructuras de gobierno propias y tradicionales.

Esta situación contrasta con la autonomía y los logros previos liderados por las mujeres de la OMIA, cuyas integrantes en su mayoría eran madres cabeza de hogar, por lo cual los hombres adultos en el terreno “Pirata” eran una minoría. En cuanto al ámbito público, al no encontrarse dentro de una organización indígena, estas mujeres tuvieron la oportunidad de constituir un gobierno propio, libre de las estructuras de poder impuestas por el patriarcado de sus pueblos originarios.

Figura 6. Nivel de participación y liderazgo de mujeres y hombres en el cabildo Tiwa desde 1997 al 2023.

Fuente: Elaboración propia.

Para 2023, se percibe un descontento generalizado hacia el gobierno por parte del grupo subalterno —mujeres y hombres que no son cabildantes—. Las dinámicas cotidianas de las mujeres evidencian la falta de apoyo y cohesión social, así como exhiben las notables diferencias en las expectativas futuras para el cabildo entre mujeres y hombres, debido en gran medida a la menor capacidad de agencia de las mujeres en la toma de decisiones y la promoción de proyectos.

Aunque no representa una amenaza tan significativa como lo fue la pandemia de COVID-19, puede existir una tendencia a la desmovilización, lo cual resulta indeseable para el cabildo, ya que cuando la presión disminuye, la tendencia es a relajarse (Moraes et al., 2023). Esto se evidencia en la reducción de mingas exitosas, la desarticulación de proyectos ejecutados por pocas mujeres y la disminución de su participación en eventos externos.

Respecto a las proyecciones a futuro, algunas mujeres como Lula enfatizan en la necesidad de un buen liderazgo, y la posibilidad de que sea desde las mujeres: “en diez años yo quisiera que Tiwa fuera un espacio donde todos estuviéramos unidos, con buenos jóvenes líderes apoyando el cabildo, con mujeres, chicas que estén ahí al frente” (Leticia, 2023). Por su parte, Cecilia resalta la importancia de contar con una maloca propia para las mujeres.

Resiliencia comunitaria y autoorganización

La investigación revela que los sistemas de organización social, tanto a nivel familiar como comunitario, tienden al cambio en busca de mejores condiciones de vida. Como SSE, Tiwa no puede controlar todas las variables internas y externas que la afectan, pero ha demostrado la capacidad de hacer cambios para responder a ellas y asimismo aumentar su resiliencia (Berkes y Ross, 2013). Es evidente el desarrollo de esta a través de sus respuestas a impactos y tensiones —como en la pandemia por SARS-CoV-2—, así como la mejora en sus capacidades —en la gestión de proyectos, por ejemplo—, y su acumulado de valioso aprendizaje social (Berkes y Ross, 2013), sin importar su corto y joven proceso comunitario.

Estas respuestas de Tiwa a los impactos y tensiones pueden ser diversas y no son mutuamente excluyentes (Kirmayer et al., 2009), tales como la resistencia cultural, el aprendizaje, la adaptación, la creatividad e innovación y la reorganización. El gobernador del cabildo destaca que la comunidad “resiste culturalmente”, refiriéndose a los saberes tradicionales que buscan proteger y transmitir en un contexto urbano. En este tenor, Healy (2006) se refiere a la resiliencia cultural como la capacidad de una comunidad para absorber perturbaciones, reorganizarse y preservar elementos clave de su estructura e identidad que preservan su carácter distintivo (Kirmayer et al., 2009). Las comunidades resilientes se organizan y actúan mediante características activadoras (Berkes y Ross, 2013). En el caso de Tiwa, estas características surgen, se fortalecen o debilitan según el contexto político y social de Leticia, el liderazgo y las intenciones de la comunidad, entre otros factores.

La autoorganización de la comunidad responde a un proceso de mayor escala, que inició alrededor de la década de 1970 con la lucha de los movimientos indígenas y sus logros se reflejaron en la construcción de Estados pluriculturales y pluriétnicos (Ulloa, 2007). En Colombia, este proceso se vio respaldado por la Constitución de 1991, que reconoció al país como multiétnico y pluricultural, asegurando derechos como la lengua, la cultura y el territorio de los pueblos indígenas, así como la consulta previa libre e informada, lo que ha promovido la visibilidad y la revitalización étnica de los pueblos amazónicos (Botía y Urrego, 2018). Tiwa surge con y en respuesta a ese contexto, lo que nos permite ver que el sistema-comunidad se reorganiza, transforma o adapta en respuesta a distintos marcos y condiciones a escalas superiores —contexto sociopolítico de los pueblos indígenas amazónicos— o inferiores —relaciones de poder y agencia de los actores dentro de Tiwa— (Walker, Holling, Carpenter y Kinzig, 2004).

Conclusiones

Los cabildos indígenas urbanos y periurbanos de Leticia, Colombia, se encuentran en un estado liminal entre lo tradicional y las adaptaciones que han tenido que crear e implementar —de forma consciente e inconsciente— para habitar un territorio permeado por las dinámicas del régimen capitalista predominante en contextos urbanos, luchando simultáneamente por el autoreconocimiento étnico y la autonomía territorial y de gobierno.

La movilidad indígena ha sido uno de los principales precursores de organizaciónes comunitarias urbanas. En el presente caso de estudio, las mujeres y sus familias fueron impulsadas a trasladarse a Leticia, abandonando sus territorios ancestrales, con la expectativa de tener una mejor calidad de vida y/o alejarse de situaciones adversas derivadas del conflicto armado. Sin embargo, existen otros hitos, eventos detonadores, crisis y ventanas de oportunidad que permiten el origen, reorganización y el constante ciclo adaptativo de sistemas socioecológicos (SSE) como el que Tiwa representa. Para la conformación de su cabildo, fue fundamental la organización de base de las mujeres en la década de 1990 —OMIA— y su asentamiento en lo que hoy es el barrio Nuevo Milenio. También fue determinante la aparición de una ventana de oportunidad como fue el proceso de salvaguarda nacional del pueblo Murui, a través del que se recibieron recursos del Estado para invertir en dicho fin, y el impulso de nuevos liderazgos que promovieron la creación de una organización social acorde a los usos y costumbres de los pueblos indígenas amazónicos.

Sin embargo, autoderminarse como indígena en un contexto de migración y siendo mujer, lejos de representar beneficios, configura una serie eventos discriminatorios y situaciones de desigualdad a nivel individual, tales como la pobreza, acceso a oficios precarizados, imposibilidad de mantener ciertas tradiciones y la pérdida de identidad por efecto de la desterritorialización, así como la urgente necesidad de adaptarse a un nuevo contexto socioeconómico. A nivel comunitario, también representa una desventaja que determina la capacidad de agencia en la toma de decisiones y en la promoción de propuestas comunitarias propias.

Además, factores como los horarios de las reuniones o el hecho de que la maloca sea concebida como un espacio masculino y tradicional —expresión del entronque patriarcal— limitan la agencia de las mujeres para influir en las decisiones y promover proyectos comunitarios. Esto propicia una sensación generalizada de desconexión y escasa injerencia en dichos espacios, a pesar de su alta participación en actividades comunitarias que sí consideran sus dinámicas diarias, pero que rara vez inciden en la toma de decisiones político-administrativas del cabildo.

De acuerdo con las entrevistas y las observaciones de campo, las principales preocupaciones del cabildo son: fomentar el diálogo intergeneracional e intergénero para transmitir el conocimiento tradicional, formar nuevos líderes y lideresas, y activar una economía propia menos dependiente de empleos externos. Por ende, son relevantes las investigaciones participativas, en donde se llegue a construir soluciones innovadoras que integren la visión de estas comunidades étnicas urbanas con las herramientas y recursos disponibles, a partir de un enfoque transdisciplinario, sistémico y de género.

Bibliografía

Antonia. (2023, 4 de diciembre). Comunicación personal con Antonia (Ana María Lamilla-Cabrera) [Comunicación personal].

Arreola Muñoz, Arturo V. y Saldívar Moreno, Antonio. (2017). De Reclus a Harvey, la resignificación del territorio en la construcción de la sustentabilidad. Región y sociedad, 29(68). https://doi.org/10.22198/rys.2017.68.a874

Bello, Álvaro y Rangel, Marta. (2002). La equidad y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Revista de la CEPAL, 2002(76), 39-54. https://doi.org/10.18356/61fc0d54-es

Bello, Martha Nubia. (Ed.). (2014). Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia (Primera edición). Centro Nacional de

Memoria Histórica.

Berkes, Fikret y Folke, Carl. (1998). Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience (Fikret Berkes, Carl Folke, Johan Colding, Vol. 4). Cambridge University Press. http://www.ecologyandsociety.org/vol4/iss2/art5/

Berkes, Fikret y Ross, Helen. (2013). Community Resilience: Toward an Integrated Approach. Society & Natural Resources, 26(1). https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605

Botía, Carlos Zárate y Urrego, Ángela López. (2018). Indígenas en ciudades “pares” en la Amazonia, entre la invisibilidad y la territorialidad urbana: Una mirada retrospectiva. Anuário Antropológico, 43(2), 113-137. https://doi.org/10.4000/aa.3203

Cantillo, Carolina. (2023). Transformaciones económicas y emocionales de las comunidades Yukpa y Zenú tras el desplazamiento forzado del campo a la ciudad. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). https://repository.unad.edu.co/handle/10596/58107

Carmen. (2023, 4 de diciembre). Comunicación personal con Carmen (Ana María Lamilla-Cabrera) [Comunicación personal].

Cecilia. (2023, 1 de diciembre). Comunicación personal con Cecilia (Ana María Lamilla-Cabrera) [Comunicación personal].

Celia. (2023, 8 de diciembre). Comunicación personal con Mariela (Ana María Lamilla-Cabrera) [Comunicación personal].

Chambor, Norma. (2024). Participación política de mujeres lacandonas como autoridades de la comunidad de Lacanjá Chansayab. El Colegio de La Frontera Sur.

Chapin, Stuart; Folke, Carl y Kofinas, Gary P. (2009). A Framework for Understanding Change. En Carl Folke; Gary P. Kofinas y Stuart Chapin (Eds.), Principles of Ecosystem Stewardship (pp. 3-28). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387

-73033-2_1

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). (2005). Las tierras amazónicas fronterizas: Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada. CODHES. https://codhes.org/2005/07/01/las-tierras-amazonicas-fronterizas-amazonas-guainia-vaupes-y-vichada/

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2014). Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía- CELADE, Ed.). Naciones Unidas.

Cruz, Delmy Tania. (2020). Feminismos comunitarios territoriales de Abya Yala: Mujeres organizadas contra las violencias y los despojos. Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos, 3(1), 88-107. https://doi.org/10.25054/26196077.2581

De La Cruz, Pablo; Bello, Eduardo; Acosta, Luis Eduardo; Estrada Lugo, Erín y Montoya, Guillermo. (2016). La indigenización del mercado: El caso del intercambio de productos en las comunidades indígenas de Tarapacá en la Amazonía colombiana. Polis (Santiago), 15(45), 41-61. https://doi.org/10.4067/S0718-65682016000300003

Elio. (2023, 7 de diciembre). Comunicación personal con Elio (Ana María Lamilla-Cabrera) [Comunicación personal].

Escobar, Arturo. (2005). Más allá del Tercer Mundo: Globalización y diferencia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Faulkner, Lucy; Brown, Katrina y Quinn, Tara. (2018). Analyzing community resilience as an emergent property of dynamic social-ecological systems. Ecology and Society, 23(1). https://doi.org/10.5751/ES-09784-230124

Figueroa, Isabela y Franco Novoa, Noriana Marcela. (2020). El marco jurídico del enfoque diferencial en políticas públicas para mujeres indígenas en Colombia. Estudios Políticos (Medellín), 57, 71-90. https://doi.org/10.17533/udea.espo.n57a04

Flor. (2023, 1 de diciembre). Comunicación personal con Flor (Ana María Lamilla-Cabrera) [Comunicación personal].

Godelier, Maurice. (1989). Lo ideal y lo material. Pensamiento, economías y sociedades. Taurus.

Gómez, Mariana. (2010). De género, mitos y rituales: Notas críticas sobre los estudios de género en amazonía. Publicar, 8(9), 25. https://publicar.cgantropologia.org.ar/index.php/revista/article/download/304/229/545

Guimarães, María Helena; Pohl, Christian; Bina, Olivia y Varanda, Marta. (2019). Who is doing inter- and transdisciplinary research, and why? An empirical study of motivations, attitudes, skills, and behaviours. Futures, 112. https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.102441