Artesanía Yoreme-Mayo: Significado y función ritual en las tradiciones de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa

Yoreme-Mayo Crafts: Meaning and Ritual Function in the Traditions of San Miguel Zapotitlan, Ahome, Sinaloa

Doi: 10.31644/ED.IEI.V22.2025.A16

Maribel Maldonado-García https://orcid.org/0000-0002-5752-867X

Universidad Autónoma de Occidente, Sinaloa, México. E-mail: maribel.maldonado@uadeo.mx

José G. Vargas-Hernández https://orcid.org/0000-0003-0938-4197

Universidad La Salle Bajío, Guanajuato, México. E-mail: jvargas2006@gmail.com

Arturo Agustín Ortiz-Hernández https://orcid.org/0000-0003-2881-1107

Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, México. E-mail: aaortizhernandez@fisica.uaz.edu.mx

RESUMEN

La elaboración de artesanías es una práctica arraigada entre muchos de los habitantes de San Miguel Zapotitlán, quienes han heredado esta tradición ancestral prehispánica de diseñar y elaborar piezas de indumentaria con motivos rituales para su uso en ceremonias tradicionales de los pueblos Yoremes-Mayos, asentados en la región que abarca el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, México. El propósito de este artículo es describir las artesanías y su significado dentro de las tradiciones de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa. Se emplea una metodología cualitativa descriptiva, basada en el enfoque etnográfico, mediante la revisión documental y la aplicación de entrevistas a artesanos. Los resultados evidencian que las artesanías de la comunidad son utilizadas principalmente por danzantes de Venado, de Pascola, de Judíos y de Matachines, así como por los músicos tradicionales de dichas danzas. Con ello, se aprecia cómo las artesanías desempeñan un papel esencial en la preservación de las tradiciones, usos y costumbres de la cultura Yoreme-Mayo, lo cual les da un significado profundo y un papel protagónico.

Palabras clave: Artesanía ritual, ceremonias tradicionales indígenas, etnia Yoreme-Mayo, norte de Sinaloa.

ABSTRACT

Handcraft production is a deeply rooted practice among many inhabitants of San Miguel Zapotitlán. They have inherited the ancient, pre-Hispanic tradition of creating ritual objects used in the ceremonial life of the Yoreme-Mayo people, settled across the southern region of Sonora and northern Sinaloa in Mexico. This article aims to describe these crafts and their significance within the traditions of San Miguel Zapotitlán in Ahome, Sinaloa. A descriptive, qualitative methodology based on an ethnographic approach was used through a documentary review and interviews with artisans. The findings reveal that the community’s crafts are primarily used by dancers of Venado, Pascola, Judíos, and Matachines, as well as by the traditional musicians of these dances. This demonstrates the essential role that crafts play in preserving Yoreme-Mayo traditions, customs, and practices, giving them profound meaning and a leading role.

Keywords: Ritual crafts, Traditional indigenous ceremonies, Yoreme-Mayo Ethnicity, Northern Sinaloa.

Introducción

Las artesanías de cada país tienen estrecha relación con el resultado de las condiciones culturales e históricas, únicas en cada entorno nacional (Takeyama, 2017). Por ello, México, una nación pluricultural en la cual convergen 68 grupos indígenas y mestizos a lo largo y ancho de su territorio, se muestra a través de sus artesanías con un estilo distintivo propio, de acuerdo con el lugar que representan. Una de las actividades económicas preponderantes en la región donde habitan los grupos indígenas Yoremes-Mayos es la elaboración de artesanías con motivos rituales, para dar vida y continuidad a sus usos y costumbres a través de las festividades tradicionales que realizan en sus pueblos originarios. En las fiestas de la etnia socializan indígenas y mestizos locales, así como visitantes foráneos y turistas.

En la comunidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, México, por lo general, todos los artesanos se dedican a producir artesanías tradicionales, es decir, se apegan casi por completo a los diseños, técnicas y colores que se utilizan desde el origen de sus tradiciones. Son muy pocos los artesanos que intentan hacer algo que los diferencie de los demás, quienes suelen elaborar artesanías contemporáneas. Así, su mercado principal se circunscribe a la demanda de los fiesteros y danzantes: danzantes de Venado, de Pascola, de Matachines, de Judíos y músicos tradicionales, siendo la Cuaresma y la Semana Santa las festividades más grandes e importantes que se llevan a cabo en los centros ceremoniales indígenas de la región Yoreme-Mayo.

Por tanto, el presente artículo se centra en describir las artesanías y el significado de los productos artesanales con fines rituales elaborados en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, y cómo esta actividad artesanal contribuye a la preservación de las festividades y tradiciones indígenas de la etnia Yoreme-Mayo,asentada en el norte de Sinaloa y sur de Sonora.

Este documento se organiza en varios apartados; en el primero, se presentan el contexto y los antecedentes de la actividad artesanal y los productos artesanales que desarrollan los Yoremes-Mayos de la comunidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa. El segundo apartado describe la metodología empleada en la investigación, el objetivo y el supuesto teórico, apoyado en la revisión documental y el trabajo de campo realizado a través de la aplicación de entrevistas. En el tercer apartado se analiza la producción artesanal y su función ritual en las festividades y ceremonias tradicionales. Finalmente, el texto cierra con el apartado de conclusiones y aportaciones, donde se presentan los principales hallazgos, la pertinencia cultural de las artesanías y las oportunidades para fortalecer esta práctica ancestral.

Contexto sociocultural Yoreme-Mayo

Entorno demográfico y territorial

México es un país ubicado geográficamente en América Latina, conformado por 32 entidades federativas con una población de 126,014,024 habitantes en todo el territorio nacional (INEGI, 2022a). En la actualidad, se hablan 68 lenguas indígenas en México; las más frecuentes son náhuatl (22.4%), maya (10.5%) y tseltal (8.0%). De cada 100 personas de tres años y más que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español (INEGI, 2022b).

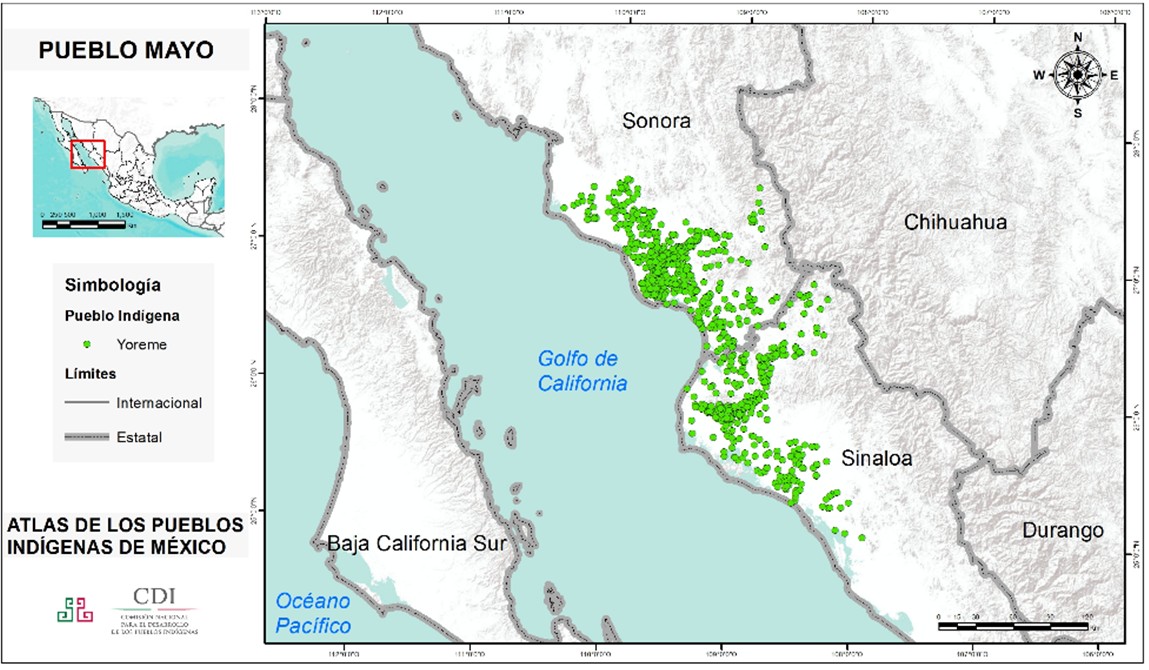

El estado de Sinaloa cuenta con una población de 3,026,943 habitantes, de acuerdo con los Tabulados del Cuestionario Básico del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2021a). En cuanto a la condición de autoadscripción indígena, de la población mayor de tres años (2,846,488), el 9.35% se considera indígena, resultando un total de 266,146 personas (INEGI, 2021c). “La población indígena del Estado de Sinaloa representa sólo un 2.2% del total de los habitantes del Estado y, apenas, un 0.82% del total de los indígenas que habitan en el país” (Gazga, 2002, p. 4). Su ubicación geográfica se muestra a continuación (ver Figura 1).

Figura 1. Mapa. Ubicación geográfica de los Yoremes-Mayos.

Fuente: INPI (2024).

El municipio de Ahome cuenta con 459,310 pobladores asentados en 379 localidades (INEGI, 2021b), de los cuales 436,408 habitantes mayores de tres años (210,347 hombres y 226,061 mujeres) representan el 20.51%. De ellos, 89,507 señalan que son indígenas (INEGI, 2021c). La condición de habla indígena asciende a 35,539 personas en el estado de Sinaloa, de las cuales 6,109 corresponden al municipio de Ahome (INEGI, 2021b). Cabe destacar que este municipio se ubica al norte del estado, y es uno de los seis municipios de Sinaloa con mayor población indígena.

Orígenes y formas de vida

Desde tiempos anteriores a la conquista española en territorio mexicano, las tierras noroccidentales estaban habitadas por pueblos pertenecientes a la familia indígena de los cahítas, localizada en mayor medida en la vertiente del Golfo de California, desde la región del río Mocorito hasta la región del río Yaqui, en la entidad entonces llamada –y hasta el término del periodo colonial– Provincia de Sinaloa, actualmente demarcada geográficamente en el norte del estado de Sinaloa y sur del estado de Sonora. La población cahíta estaba asentada en las zonas correspondientes a los cuatro ríos: Mocorito, Sinaloa, Fuerte y Mayo, así como en las riberas de algunos arroyos. Respecto a la región del Río Fuerte, de acuerdo con Quintero (2007), estos pobladores eran designados particularmente conforme a la toponimia con la que geopolíticamente eran identificados por los historiadores de la época colonial.

La gran variedad fisiográfica de los territorios de los Yoreme-Mayo, tanto en el sur de Sonora como en el norte de Sinaloa, abarca regiones costeras, valles y sierras, lo cual refleja la gran riqueza y diversidad que posee, lo que les ha dado un extenso conocimiento sobre los distintos entornos naturales (López, 2013). Los primeros pobladores de la región Yoreme-Mayo del norte del estado de Sinaloa se dedicaban principalmente a la cacería, la pesca y la recolección; paulatinamente desarrollaron técnicas agrícolas que les permitieron asentarse en una amplia zona en distintas comunidades.

Actualmente, la etnia Yoreme-Mayo se encuentra asentada en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa. En lo que respecta al estado de Sinaloa, los Yoremes-Mayos se localizan en los municipios de Ahome, Angostura, Choix, El Fuerte, Guasave y Sinaloa municipio, desde el punto de vista de Lara, Valdés, Medina y Martínez (2017), en concordancia con López (2007), en estrecha relación con la población mestiza. Las interacciones de los Yoremes-Mayos son asimétricas en términos interculturales, económicos y políticos, situación que los mantiene vulnerables y en la base de la pirámide a la que alude Prahalad, citado por Cervilla y Puente (2013), lo cual se traduce en vivir en condiciones de alta pobreza. Guerra (2022), argumenta que, en el norte de Sinaloa, cada localidad está habitada solo por un porcentaje de Yoremes-Mayos; por esta situación, asevera López (2007), su convivencia cotidiana se da con yoris (blancos) y mestizos.

Centros ceremoniales y expresiones rituales

En el norte de Sinaloa “es usual que los pueblos yoremes más antiguos o con mayor concentración poblacional, dispongan de un centro ceremonial, esto es, un espacio colectivo cuya función primaria es la realización de las actividades rituales previstas por el calendario religioso anual” (2013, p. 4). En este sentido, los gobernadores tradicionales, llamados cobanaros, representan a los indígenas de la etnia Yoreme-Mayo, uno en cada centro ceremonial distribuido en los seis municipios del norte de Sinaloa, y es en coordinación con ellos que se organizan no solo las actividades rituales, sino también las económicas, políticas y sociales (Maldonado-García, 2021). López (2007) asevera que:

Si bien en principio la operación de cada centro ceremonial es la misma, su importancia varía en primer lugar por su antigüedad. Dicha condición les ha impuesto el apelativo de “pueblos viejos”, identificados por ser mayoritariamente los que siguen el curso del río Fuerte. En dirección descendente desde la sierra hasta el mar son: Baca, Baimena, Tehueco, Sibirijoa, Charay, Mochicahui, San Miguel Zapotitlán y la Villa de Ahome, esta última nombrada por su condición añeja y no por ser centro ceremonial. (2007, p. 19)

Cada uno de los centros ceremoniales acoge a varias comunidades, siendo en la actualidad 32; San Miguel Zapotitlán es uno de ellos y el que concentra la población indígena Yoreme más numerosa, por lo que se considera el de mayor representatividad. La jurisdicción del gobierno tradicional del centro ceremonial de San Miguel Arcángel de San Miguel Zapotitlán, el santo patrono, comprende 19 comunidades; después de este sigue el de San Gerónimo de Mochicahui, en el municipio de El Fuerte (Valenzuela, 2022). De esta forma, en el norte del estado de Sinaloa los centros ceremoniales más representativos son San Miguel Zapotitlán y Mochicahui.

Hoy en día, las fiestas son para los Yoremes la máxima manifestación de su religiosidad, y sus fiestas además constituyen la ventana cultural para que el mundo circundante los conozca. Su principal ritual es ejecutado por los Judíos, en la fiesta que se lleva a cabo a partir del primer miércoles de ceniza, que es cuando se da inicio a la cuaresma, con cultos semanales cada viernes que terminan hasta el domingo de ramos. Otra danza importante es en diciembre, cuando celebran el nacimiento de Cristo y participan dos grupos: Pascolas y Matachines. Así, las danzas están consideradas como unas de las tradiciones más antiguas que prevalecen en su contexto, junto con su música y canto, poniendo de manifiesto en cada celebración sus creencias más arraigadas.

La cultura popular y el papel del artesano

En la antigüedad, gran parte de la responsabilidad de proporcionar a su familia y a la comunidad los elementos necesarios para la vida diaria recaía en los artesanos. Actualmente, esta labor forma parte de lo conocido como cultura popular, definida por el antropólogo guatemalteco Celso Lara Figueroa como “el crisol donde se refugian los valores más auténticos que una nación ha creado a lo largo de su devenir histórico, y nutrido diariamente por la realidad socioeconómica que rige su vida colectiva” (Rivas, 2018, p. 84).

Hoy en día, la principal actividad económica de los Yoremes-Mayos es la agricultura, frecuentemente con técnicas mecanizadas; también practican la pesca y la elaboración de artesanías, destinadas tanto al uso comunitario como a la venta comercial. Los habitantes de San Miguel Zapotitlán, los habitantes conservan prácticas heredadas de sus ancestros –como la agricultura, la pesca, la ganadería, artesanías, entre otras–, las cuales se han ido diversificando en la medida en que ha ido evolucionando la comunidad de acuerdo a nuevas necesidades de la población y sus alrededores.

En San Miguel Zapotitlán, la mayoría de los artesanos dentro de la comunidad se dedican a producir artesanías tradicionales, es decir, se apegan casi por completo a los diseños, técnicas y colores que se han usado desde el origen de sus tradiciones. Son pocos quienes optan por hacer algo que los diferencie de los demás, los cuales suelen hacer artesanías contemporáneas. Rivas (2018) enfatiza que, lo que se debe promover, es una política pública en el que el producto artesanal, de mayor calidad que lo industrial, forme parte de la economía, del uso cotidiano de la gente, parte esencial del mercado local y nacional.

Producción artesanal y continuidad cultural

La actividad artesanal es “un oficio que reúne un conjunto de técnicas manuales, en su mayoría, que son fruto de un antiquísimo proceso de conocimientos asociados a particularidades territoriales y/o culturales” (Riascos, Acosta y Ortiz, 2020, p. 228). Esta actividad puede definirse también como “un conjunto de técnicas tradicionales y manuales que tienen un valor de patrimonio cultural” (Rivas, 2018, p. 83), y se caracteriza por su transmisión mediante la tradición oral.

Con orígenes en la prehistoria, la artesanía representaba la elaboración de objetos utilitarios o de adorno como forma de expresión de la cultura, y que sigue vigente hasta la actualidad, al continuarse con la elaboración de productos artesanales derivados de las culturas ancestrales. Esta actividad ha ido evolucionando de acuerdo con las exigencias y cambios en la forma de producir a partir de la Revolución Industrial, dejando al margen a los grupos más vulnerables, entre ellos, las comunidades indígenas (Hernández, Pineda y Andrade, 2011).

En este sentido, Riascos et al. (2020) afirman que la artesanía se constituye como una actividad con aportes económicos y sociales significativos, además de representar una invaluable riqueza étnica y cultural. Su diversidad de propuestas artesanales se fundamenta a través de conocimientos ancestrales cuyas técnicas han permitido la creación de objetos de gran valor elaborados principalmente con materiales de origen animal y vegetal.

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) es una institución del gobierno federal encargada de promover y difundir la producción artesanal, así como de brindar soporte a los pequeños y grandes productores para fortalecer esta actividad. Fonart, fideicomiso público del gobierno federal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como propósito impulsar el desarrollo de la artesanía en el país (Rivera, Alberti, Vázquez y Mendoza, 2008). Se ha definido qué es una artesanía, pero ¿qué es un artesano? De acuerdo con Richard Sennett, artesano es todo aquel que se enorgullece de su trabajo y se compromete con él; un artesano se caracteriza por sus habilidades al momento de crear productos y plasmarlas en ellos (Valle, 2015).

Entre los principales retos del mercado global de artesanías se encuentran la fragmentación y desorganización del sector, la baja eficiencia y productividad, la amenaza de productos elaborados en serie de manera industrial, los precios fluctuantes de las materias primas –que afectan los márgenes de ganancias de los artesanos– y la escasez de mano de obra calificada, generalmente con poco conocimiento de las tendencias o bien, limitada a las tendencias locales (Takeyama, 2017). Todo ello repercute en los ingresos de quienes se dedican a este oficio. Al respecto, Riascos et al. (2020) advierten que las limitaciones económicas orillan a muchos artesanos a abandonar sus actividades o en otros casos a recurrir a empleos paralelos, con el objetivo de solventar cierto nivel de manutención personal y del hogar.

Actividad artesanal ritual de los Yoremes-Mayos

En la región Yoreme, la tradición es una mezcla de elementos nativos en el que se aprecia una expresión mística y de contenido cultural, sin embargo, es evidente la presencia hispana en estas manifestaciones, pues en ella se conjuga el sincretismo que unió elementos nativos con españoles, lo que dio origen a un proceso de transformación en las costumbres de la tribu Yoreme- Mayo. De acuerdo con Maldonado-García, entre las diversas actividades económicas que desarrollan los pobladores del norte de Sinaloa, se encuentra la producción artesanal: “esta artesanía, es en su mayoría elaborada por manos de indígenas Yoremes - Mayos y posee una de las muestras más ricas del estado, las cuales se han sucedido por generaciones” (2021, p. 76).

Las manifestaciones culturales del grupo Yoreme-Mayo se aprecian en sus rituales, usos y costumbres, así como en sus actividades económicas, sociales y políticas; en los rituales y festividades indígenas que dan sentido a su vida cotidiana, de acuerdo con su cosmogonía. De este modo, la cultura Yoreme permanece viva en el transcurrir del tiempo, siendo clave la realización artesanal, segunda en importancia después de las actividades del campo, dentro de las realizadas por indígenas en el país. “Entre ellas se encuentra la alfarería, mueblería, tejido de palma, tallado en madera, tejido en lana, pintado de bules, así como la elaboración de indumentaria para las festividades indígenas” (Maldonado-García, 2021, pp. 24-25), todas ellas elaboradas en talleres artesanales domésticos.

Así, la artesanía que se elabora en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, proviene de una población étnica caracterizada por la pobreza y la vulnerabilidad, una población base de la pirámide a la que se refiere Prahalad, citado por Cabrera, quien sostiene que “la población base de la pirámide se debe asumir como un gran objetivo de las empresas y multinacionales que conforman el mercado reconociendo su impronta en la dinámica económica” (2017, p. 120). Esto posibilitaría procesos de transformación social a partir del consumo y la generación de empleo, de modo que se pueda enfrentar a la pobreza con estrategias de inclusión mediante la articulación de actores de un mercado en torno a la población base de la pirámide.

En este contexto, las artesanías elaboradas con fines rituales dirigidas a las festividades indígenas del norte de Sinaloa permiten que los fiesteros participen a través de sus danzas, rituales y música tradicional indígena Yoreme-Mayo. En particular, los artesanos de la comunidad de San Miguel Zapotitlán favorecen la preservación de la fiesta tradicional indígena al elaborar la vestimenta, accesorios e instrumentos musicales que usan los danzantes de venado, los danzantes de pascola, los danzantes de judío, los danzantes de matachín, los músicos de judío, así como los danzantes y músicos del pájaro y del coyote, entre otros.

Metodología

El artículo se sustenta metodológicamente en un enfoque cualitativo, con un diseño de tipo descriptivo basado en el método etnográfico. Se trata de una investigación apoyada en la aplicación de entrevistas a los artesanos de una comunidad, quienes participaron como informantes clave, y cuyos productos se elaboran con motivos rituales en las festividades y ceremonias tradicionales indígenas del grupo indígena Yoreme-Mayo. Se recurrió además al método de revisión de literatura de documentos primarios y secundarios, lo cual contribuyó a alcanzar el objetivo de la investigación, que es obtener un análisis sobre la actividad artesanal, temática relativamente importante a nivel mundial, en específico la desarrollada en las comunidades indígenas con información histórica significativa, dado el gran legado que han dejado desde sus orígenes, inherente a la cultura y que prevalece hoy en día.

Análisis de la producción artesanal y su función ritual Yoreme-Mayo

Los productos elaborados por los artesanos de la comunidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, tienen el objetivo de preservar las fiestas y tradiciones indígenas Yoremes-Mayos, transmitidas generación tras generación. De acuerdo con Borbón y Borbón, la cosmogonía Yoreme es “vigente y visible en expresiones culturales tales como: las danzas, procesiones, cantos de rituales fúnebres y demás celebraciones de los indígenas Yoreme mayo” (2022, p. 96).

El danzante, músico o fiestero Yoreme-Mayo realiza un compromiso en atención al ofrecimiento de una manda, el cual surge al momento de tener una necesidad o una situación adversa de salud o de cualquier otra índole. En tales casos, se invoca a su Dios o a un santo al que se profese respeto, ofreciendo la promesa de que, al aliviarse la persona enferma o salir de esa mala situación o problema que le aqueja, va a presentarse ante el grupo danzante correspondiente para cumplir con devoción lo que ha ofrecido.

A continuación, se describen las danzas más representativas, así como los accesorios e instrumentos que utilizan los danzantes y músicos tradicionales. Los nombres de cada uno de los elementos artesanales se escriben en el lenguaje del ritual sagrado Yoreme-Mayo, distinto al yoremnokki –lengua Yoreme que se utiliza en la vida cotidiana–.

La Danza del Venado

Una de las danzas más emblemáticas que practican los Yoremes-Mayos es la del Venado. Esta danza nació de los cuatro elementos de la vida Yoreme: fuego, tierra, agua y aire, como los cuatro puntos que rodean al centro el corazón del Yoreme; así como de las gemas sagradas del universo Mayor, las cuales itom atchay ementult yowe –nuestro padre mayor del universo– dio a los Yoremes para que, en su nombre y representación, le adoraran y guardaran respeto las nuevas generaciones de la etnia, las cuales serán responsables de la práctica, el cuidado y la preservación de este conocimiento sagrado ancestral que además es universal (Valenzuela, 2022).

En la creencia indígena Yoreme, el Venado se personifica como la criatura perfecta del monte, tanto en sus relatos como en sus cantos (Borbón y Borbón, 2022). La danza del Venado representa el enlace con el itom atchay ementult yowe en el buia annia –nuestra madre tierra–, en comunión con el téweka annia yowe –el universo sagrado Mayor del mundo espiritual–. Se le llama danzante de Venado al intérprete o practicante de esta danza, nombrado masso yiléero en lengua Yoreme, y es a través de sus movimientos que es posible la conexión con el universo de la madre tierra (Moreno, 2021). Además, la idea del sacrificio del Venado en la danza tiene significados asociados a la resurrección de Cristo y a los santos, desde una perspectiva cristiana (Borbón y Borbón, 2022).

El atuendo del danzante de Venado consiste en una camisa y pantaloncillo de manta blanca; en el cuello porta un rosario y un paño rojo, y también otro paño en la cabeza que sirve de base para colocar la cabeza disecada de venado –masso kob´ba– sobre la coronilla. En las cornamentas se atan listones de colores rojos y verdes, junto con una flor de papel blanca y/o roja. En la cintura lleva una faja de cuero con pezuñas de venado o de cerdo colgantes, nombrados coyoles. En las manos sostiene dos sonajas del árbol del ayal, rellenas con piedras de hormiguero, y en cada pierna se enredan los tenabaris, elaborados con capullos de la mariposa cuatro espejos (Moreno, 2021; Rosales, Lara y Piña, 2017). En síntesis, la representación del danzante de Venado porta los accesorios mostrados a continuación (ver Tabla y Figura 2).

Tabla 1. Accesorios. Danzante de Venado (Masso Yiléero)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Cabeza de venado |

Masso kob´ba |

Cabeza de venado original disecada. |

Pañuelo o paliacate rojo |

Payum sikiri |

Tela de algodón teñida en color rojo con impresiones en color blanco. |

Camisa tradicional |

Tosa suppet (sup´pom) |

Manta de color blanca. |

Pantalón corto tradicional |

Ili buajim (tosawera) |

Manta de color blanca. |

Faja negra |

Yiléero wikosa chukuli (kotemsion) |

Tejido de algodón, de color negro, elaborado en telar de cintura. |

El cinturón sagrado del danzante de venado Mayor |

Masso cuyualt yiléero yowe (irijútiarim) |

Cinturón hecho a base de cuero o piel de venado, complementado con pezuñas de venado, tiras tejidas y para amarrar de piel de venado. |

Ayales |

Sayoam |

Fruto del árbol llamado ayal, es redondo y se decora de color rojo fuerte, se complementa con una pieza de madera de raíz de álamo o perihuete. |

Manta sagrada |

Shini nuele |

Tela blanca de algodón decorada con figuras religiosas, flores o detalles decorativos a base de listones de colores. En ocasiones es solo de color blanco. |

La pierna sagrada del elote (de dios) |

Tennabarim |

Son unas bolsas de capullos donde se desarrolla y crece la mariposa silvestre, contienen en su interior piedras pequeñas procedentes de hormigueros del monte, se cuecen o unen por mecate de ixtle o de cáñamo haciendo tiras de una brazada. Miden aproximadamente un metro y medio de largo. |

Huaraches sagrados |

Bocham nuele |

Son de piezas entretejidas de piel de vaca o res, generalmente de color blanco. Estos tienen una base intermedia de piel entre la base de hule negro. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023), Moreno (2021) y Rosales et al. (2017).

Figura 2. Danzante de Venado

Fuente: Indumentaria y accesorios del danzante de Venado, por Maribel Maldonado García, 18 de abril de 2019.

La Danza del Pascola

La danza del Pascola, en su significado, proviene de pajko –ritual o ceremonia– y o´la –nuestros antepasados o ancestros–, cuya unión forma la palabra pajkol, es decir, ritual o ceremonia sagrada de nuestros antepasados. El Pascola representa fuerzas negativas, opuestas a las del Venado; se presenta con muchos danzantes, los cuales son dominados en su totalidad por un solo danzante de Venado.

“Los pajkola son los sabios de la fiesta, los maestros que pueden entender dualidades de existencia como el bien y el mal” (Moreno, 2021, p. 85). Para los Yoremes-Mayos del norte de Sinaloa, de acuerdo con Rosales et al. (2017), los recursos forestales son indispensables en sus tradiciones, las cuales se manifiestan a través de danzas como el Pascola, donde los artesanos utilizan materiales del monte para elaborar máscaras con bases de maderas como el torote, chilicote, o raíz de álamo, mientras para las sonajas se requiere una madera muy dura como el guayacán.

Como expresa Moreno (2021), el danzante de Pascola viste pantalón y camisa de manta blanca, y porta una máscara de madera con barbas largas que se salen de las cejas y la barbilla. Los Pascolas pintan una cruz en el centro de la máscara, las cuales son elaboradas con elementos característicos de cada artesano, ya sea con el diseño de un animal o con rasgos humanos mezclados con algún elemento de la naturaleza. A continuación, se describe y presenta cómo se caracteriza el danzante de Pascola (ver Tabla 2 y Figura 3).

Tabla 2. Accesorios. Danzante de Pascola (Pajko Yiléero)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Flor sagrada tradicional |

Sewa nuele |

Es de papel china de colores fuertes y variados el danzante la porta en el pelo de su cabeza. |

Mascara sagrada tradicional |

Kutta kafueli nuele |

Es una máscara procedente del sincretismo católico, utilizada en las fiestas de Semana Santa. Se porta en la cara asiéndose de ambos lados por un mecate de ixtle o en ocasiones de plástico. Es de madera de raíz de álamo; está cubierta de crin o crina de cola de caballo, burro o macho. En Sinaloa, alrededor de su cara en la parte de enfrente, se elabora representando lo malo o maléfico de las cosas de la vida; para la iglesia representa al demonio, por lo cual en ocasiones cuenta con una forma de diablo: sin dejar ver el rostro, con mucho pelo y con cuernos. |

Pañuelo o paliacate rojo |

Payum sikili |

Tela de algodón teñida en color rojo con impresiones en color blanco. |

Camisa tradicional |

Súpet |

Es de color blanca, de manta, manga larga. |

Pantalón corto tradicional |

Ili buajim |

Es de color blanco, de manta, manga corta debajo de la rodilla, donde se amarra con listones del mismo pantalón. |

Faja negra tradicional |

Wikosa chukuli |

Se elabora a base de lana de color negro en telares de pedal y de cintura; mide aproximadamente 2 metros de larga y cada danzante utiliza dos piezas, una para la cintura y la otra para unir las piernas debajo de las rodillas pasando por el frente de la cintura y entrecruzando ambas fajas. |

Cinturón sagrado del danzante Mayor del universo |

Pajko kuyualt yiléerom annia yowe |

Llamado comúnmente coyoli de Pascola, está compuesto por una pieza de piel de vaca de donde se tejen las hileras de corriones, a veces de metales distintos, a los cuales se amarran, para que cuelguen, los cascabeles que son los que producen el sonido característico de este danzante. |

Sonaja de madera |

Sonasso |

Este instrumento antiguo se conoce también como sonajo, es una pieza de madera dura, es hueca y en el interior se le instalan hasta 6 piezas circulares de bronce o aluminio, que se adhieren a la pared del instrumento quedando a su interior y centro. Produce el sonido característico de esta danza, es tocado en y por las manos del danzante de Pascola. |

La pierna sagrada de elote |

Ténabari |

Este concepto proviene de los términos tenna que significa pierna, y abarim que significa elote, por lo que traducido significa la pierna sagrada de elote como agradecimiento a la madre tierra por la alimentación y favores recibidos por el danzante. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023), Moreno (2021) y Rosales et al. (2017).

Figura 3. Danzante de Pascola

Fuente: Indumentaria del danzante de Pascola, por Maribel Maldonado García, 18 de abril de 2019.

La Danza de Los Matachines

Sobre la danza indígena de Matachines, en el contexto Yoremese dice proviene del mat´tua –que hace vaivén– y chini –algodón silvestre–, de cuya combinación surge mat´tuachini: la danza del algodón silvestre (Valenzuela, 2022).

En la actualidad, esta danza forma parte del ceremonial desarrollado en el sincretismo católico, presentándose en las fiestas tradicionales de la virgen de Guadalupe, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo; en ocasiones especiales de celebración de responsos también. Rosales et al. (2017) sostienen que en la danza de los Matachines se utilizan especies vegetales para hacer la cúpula o tocado a base de carrizo o vara de guásima para el armazón, con adorno de listones y flores de papel, collares, espejos y moños, así como una sonaja de ayal o bule que portará el danzante en su mano derecha al hacer su ejecución. El danzante de Matachín viste los siguientes accesorios (ver Tabla 3).

Tabla 3. Accesorios. Danzante de Matachín (Mat´tuachini Yiléero)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Corona, turbante o gorro tradicional |

Kupia |

Base de carrizo o varas de guásima, adornado con listones de colores, espejos, collares y flores de papel de colores. |

Plumero de danzante tradicional |

Massam |

Plumero con base de madera y plumas blancas en las puntas. |

Ayal chico, instrumento musical antiguo |

Ili sayoam |

Fruto del árbol llamado ayal, es redondo y se decora de color rojo fuerte, se complementa con una pieza de madera de raíz de álamo o perihuete. |

Arco iris |

Kurues |

Representado en los listones dependientes de la kupia, caen en la espalda del danzante. |

Blusa tradicional de mujer danzante |

Jamut suppet |

Es de color blanco, de manta. |

Falda tradicional de mujer danzante |

Jamut kuarim |

Es de color blanco, de manta. |

Camisa tradicional de hombre |

Suppet |

Es de color blanco, de manta, manga larga. |

Pantalón tradicional de hombre |

Buajim |

Es de color blanco, de manta. |

Huaraches tradicionales |

Bocham nuele |

Son de piezas entretejidas de piel de vaca o res, generalmente de color blanco. Estos tienen una base intermedia de piel entre la base de hule negro. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023) y Rosales et al. (2017).

La Danza de los Judíos

Los Judíos o Jurúes, de acuerdo al origen Yoreme, sus antepasados, representan la alegría de vivir en el juyya annia –el mundo espiritual del monte– con la espiritualidad festiva de los animales. Los danzantes son personificados mediante máscaras que portan conforme a su reencarnación espiritual Yoreme; estas máscaras las mandan a hacer con los llamados artesanos mascareros. De acuerdo con Borbón y Borbón, el juyya annia es “la madre naturaleza concebida como la cosmogonía que revela la interacción del cielo con la tierra” (2022, p. 95).

Para el año de 1531, el conquistador espiritual –misioneros jesuitas– llega a la región Yoreme, trayendo con él un cristianismo, el cual incrusta en el ceremonial y la conciencia del Yoreme, y le da el nombre de Semana Santa, para aportar la parte “diabólica” de esta danza, ya que las máscaras aparecen sin cara, con mucho pelo y con cuernos, integrándose al sincretismo católico. Los danzantes denominados Judíos complementan su vestimenta con tenabaris hechos con capullos de mariposa, además de pañuelo rojo, manta sagrada, cobija, faja, entre otros accesorios (Valenzuela, 2022) (ver Tabla 4 y Figura 4).

Tabla 4. Accesorios. Danzante de Judío (Jurúes Yiléero)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Danzantes de Judío |

Juruesim yiléerom |

Hombre o mujer que participa como judío en la cuaresma y semana santa. |

Mascara sagrada del danzante de judío |

Kutta nuele goy busani teweka nabolim |

Elaborada con pieles de animales como jabalíes, zorros, tigres, chivos, toros y borregos. Otras son elaboradas como caretas de madera de diferentes estilos como diablos, monstruos y caricaturas, aspecto que para la gente Mayor es una modificación que ha sufrido la tradición al dejar bailar a los yoris (blancos). |

Pañuelo o paliacate rojo |

Payum sikili |

Tela de algodón teñida en color rojo con impresiones en color blanco. |

Manta sagrada |

Chinim nuele |

Tela blanca de algodón decorada con figuras religiosas, flores o detalles decorativos a base listones de colores. En ocasiones es solo de color blanco. |

Cobija |

Jiniam |

Cobija de lana con motivos de cuadros que cortan para hacer unas “barbillas” que se parecen a los coyoles del venado. |

Cinturón sagrado de carrizo del danzante del universo Mayor |

Baka cuyualt yilero annia yowe |

Cinta blanca como fajilla. |

Faja negra tradicional |

Wikosa chukuli |

Se elabora a base de lana de color negro en telares de pedal y de cintura; cada pieza mide aproximadamente 2 metros de largo, dado que cada danzante utiliza dos, una para la cintura y la otra para unir las piernas debajo de las rodillas pasando por el frente de la cintura y entrecruzando ambas fajas. |

La pierna sagrada de elote |

Tenabarim |

Este concepto proviene de los términos tenna que significa pierna y abarim que significa elote, por lo que traducido significa la pierna sagrada de elote, como agradecimiento a la madre tierra por la alimentación y favores recibidos por el danzante. |

Huaraches sagrados |

Bocham nuele |

Son de piezas entretejidas de piel de vaca o res, generalmente de color blanco. Estos tienen una base intermedia de piel entre la base de hule negro. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023) y Moreno (2021).

Figura 4. Máscaras de judíos

Fuente: Máscaras tradicionales del centro ceremonial de San Miguel Arcángel de San Miguel Zapotitlán, elaboradas por el artesano Jorge Alcaraz, por Maribel Maldonado García, 27 de marzo de 2019.

El Músico de Judíos

A su vez, en la procesión que realizan los Judíos en las festividades de la Cuaresma y la Semana Santa, estos son acompañados por músicos tradicionales, quienes tocan algunos instrumentos como tambores y ayales (ver Tabla 5).

Tabla 5. Accesorios. Músico de Judíos (Jurúesim Buikléero)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Tambor tradicional de doble parche |

Tampora |

Este es de piel o cuero de burro, por los dos lados, se utiliza un aro hueco de madera de álamo o perihuete ajustado por mecates de ixtle por el lado contrario. |

Tambor sagrado de rituales |

Kubbaw |

El aro es hecho de álamo o de guásima, con cuero de venado, cuero de panza de burro, o cuero de chiva. |

Son comúnmente conocidos como “ayales” |

Sayoam |

Fruto del árbol llamado ayal, es redondo y se decora de color rojo fuerte, se complementa con una pieza de madera de raíz de álamo o perihuete. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023).

La Danza del Coyote

Las danzas del Coyote y del Pájaro son expresiones rituales de supervivencia en el juyya annia; el Coyote danza y termina su baile cuando atrapa y se come al Pájaro. Estas danzas se complementan para representar la alimentación base de la permanencia en el universo de la tierra de todo ser que la habita. Estas danzas no se bailaban por los Yoremesdesde hace 85 años aproximadamente.

La danza del Coyote agrupa en sí la representación de los tres misterios de la vida: el nacimiento, la vida misma y la muerte. El go´i yíilero yowe –danzante Mayor del Coyote– encarna la vida misma y baila en medio de dos danzantes que lo acompañan, configurando el círculo del desarrollo de la vida: nacer, vivir y morir. Esta danza exalta la agilidad y la destreza necesarias para la supervivencia en el juyya annia.

En el marco del sincretismo católico, la danza se presenta solo en los buinwetes (responsos), ceremonias asociadas al reino del kokowame –el reino de la muerte–, así como en celebraciones especiales, entre ellas la Semana Santa y las celebraciones de los santos patronos de los centros ceremoniales Yoremes (Valenzuela, 2022).

Este baile, interpretado también por los danzantes indígenas, no es comparable con el del Venado en cuanto a su expresión y valor artístico, que encierra y se ejecuta únicamente en ocasiones muy excepcionales. Se clasifica como perteneciente al género mímico o de imitación; el danzante se echa una piel de coyote sobre su espalda y cabeza, a modo de representación. El baile se lleva a cabo con canto y al ritmo de los raspadores y el tambor de agua, o en su defecto, de un cañuto de carrizo que suena por percusión. En la danza participan tres individuos, quienes en su actuación imitan o interpretan los aullidos y movimientos, en sus aspectos más característicos, de los coyotes (ver Tabla 6).

Tabla 6. Accesorios. Danzante de Coyote (Go´i Yiléero Yowe)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Piel sagrada de coyote |

Go´i nuele bebwa |

Fabricada con piel de coyote doblada en la parte de la cabeza la cual se une a una base de madera tallada con forma de coyote. Esta tiene un penacho adjunto el cual consta de plumas de siete aves, este accesorio se acomoda en la cabeza y espalda del danzante. |

Flecha |

Kuitta |

Es de madera con veneno en la punta, representa el uso para cazar animales. |

Arco |

Kutta jibua nuele |

Accesorio complementario de la flecha. Es de madera con piel o ixtle, complemento para la cacería. |

Bolsa para flechas |

Kuitta tossari |

Depósito para portar las flechas hecho de piel de venado. |

Carrizo |

Baka |

Accesorio complementario del arco con los cuales el danzante produce la música de esta danza. Está divido en dos partes, donde la parte de arriba está partida en rajas. Se decora a veces con listones de color verde o rojo. |

Protección sagrada |

Juyya huttia nuele |

Este accesorio es conocido como protección; está elaborada a base de unos colmillos de jabalí, decorados con crin o cola de cola de caballo. Se complementa su decoración con pezuñas de venado, capullos de mariposa de tenabari y semillas de árboles silvestres. |

Tambor de cuero |

Kubbau wepu bebwa |

Es de piel de venado o vaca, se complementa con una pieza circular de madera de álamo y en la parte de atrás se estira con corriones o piezas de piel entretejidas para darle la forma de tambor. Es instrumento prehispánico de esta danza. |

Pañuelo |

Payum |

Tela de algodón teñida en color rojo con impresiones en color blanco. |

Faja |

Wikosa |

Tejida de color negro y en ocasiones ceremoniales es con colores variados, con cierta elegancia de acuerdo al ritual. Tradicional negro; ritual especial, de colores. |

Bolsa para flechas |

Toj´jari |

Se elabora a base de diferentes cueros o pieles de animales (coyote, zorra, chiva, etc.). |

Jara |

Kuitawa |

Se elabora a base de madera de guásima. En la punta llevan pequeñas piedras con un potente veneno. |

Arco |

Kut´ta wiköria |

Se elabora de madera de guásima y se complementa con pieles de animales, las cuales se tuercen hasta hacer una sola pieza. En este arco se utiliza la flecha con veneno en la punta. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023).

La Danza del Pájaro

La danza del Pájaro representa la libertad y la alegría de vivir con autonomía e independencia. Simboliza los naiki takana, los cuatro elementos que dan vida al Yoreme en el juyya annia: el fuego, la tierra, el aire y el agua. El Yoreme se ubica en medio del cruce de estos elementos, en el yorem jiapsi (corazón Yoreme). Los danzantes son cuatro, los cuales bailan alrededor del músico, quien toca flautas de carrizo y de barro; él mismo se instala en el centro o en medio de los 4 danzantes.

El danzante personifica al pájaro llevando en su cabeza un tocado de plumaje y bailando sobre un arco con una ajustada cuerda, sobre la cual con una raja de carrizo obtiene un sonido único constante. También a veces baila con una sonaja de ayal que le sirve para hacer su acompañamiento a la música durante la danza.

Los músicos y los instrumentos que usan son los mismos que en el caso de la danza del Coyote; cuando el pájaro canta le responden los músicos con cantos o con simples ruidos imitando animales. Durante el acto a veces son tres los ejecutantes del baile, que sobre el arco dan pequeños saltos como los del del cuervo, o pasos más largos y lentos como los de otras aves, acoplando todos sus movimientos a las frases musicales; de otra manera imitan de los pájaros el canto, el brinco, el aleteo, el vuelo y hasta el modo de engendrar. Y con recursos del caso, se estilizan los bailes de la churea, el cuervo, la paloma y el tecolote. Los accesorios del danzante de pájaro son mostrados en la tabla a continuación (ver Tabla 7).

Tabla 7. Accesorios. Danzante de Pájaro (Wikit Yiléero)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Arco |

Kutta jibua nuele |

Se elabora de madera de guásima y se complementa con pieles de animales, las cuales se “tuercen” hasta hacer una sola pieza. |

Ayales |

Sayoam |

Fruto del árbol llamado ayal, es redondo y se decora de color rojo fuerte, se complementa con una pieza de madera de raíz de álamo o perihuete. |

Pañuelo |

Payum |

Tela de algodón teñida en color rojo con impresiones en color blanco. |

Protección sagrada |

Buia huttia nuele |

Este accesorio es conocido como protección, está elaborada a base de unos colmillos de jabalí, decorados con crin o cola de cola de caballo, se complementa su decoración con pezuñas de venado, capullos de mariposa de tenabari y semillas de árboles silvestres. |

Faja |

Wikosa |

Tejida con colores variantes, generalmente en tonos fuertes (amarillo, rojo, lila, azul cielo, rosa, naranja). Tanto el músico como los danzantes. |

Bolsa para flechas |

Toj´jari |

Se elabora a base de diferentes cueros o pieles de animales (coyote, zorra, chiva, etc.). |

Jara |

Kuitawa |

Se elabora a base de madera de guásima. En la punta llevan pequeñas piedras con un potente veneno. |

Flecha |

Juiwa |

Es de madera con veneno en la punta, representa el uso para cazar animales. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023).

El Músico de la Danza del Pájaro

El músico de la danza del Pájaro es un solo personaje, quien toca el tambor de un solo parche y canta al ritmo de este; en ocasiones toca flauta de barro con la que imita el canto de los pájaros (Valenzuela, 2022). Sus accesorios se muestran en la tabla a continuación (ver Tabla 8).

Tabla 8. Accesorios. Músico de la danza del Pájaro (Wikit Buikléero)

En español |

En lengua Yoreme |

Especificaciones |

Tambor de un solo parche |

Tampora |

Este es de piel o cuero de burro, por un solo lado, se utiliza un aro hueco de madera de álamo o perihuete ajustado por mecates de ixtle por el lado contrario. |

Protección sagrada |

Buia huttia nuele |

Este accesorio es conocido como protección, está elaborada a base de unos colmillos de jabalí, decorados con crin o cola de cola de caballo, se complementa su decoración con pezuñas de venado, capullos de mariposa de tenabari y semillas de árboles silvestres. |

Huaraches sagrados |

Bocham nuele |

Son de piezas entretejidas de piel de vaca o res, generalmente de color blanco. Estos tienen una base intermedia de piel entre la base de hule negro. |

Faja negra tradicional |

Wikosa chukuli |

Se elabora a base de lana de color negro en telares de pedal y de cintura. Cada pieza mide aproximadamente 2 metros de largo, dado que este danzante utiliza dos, una para la cintura y la otra para unir las piernas debajo de las rodillas pasando por el frente de la cintura y entrecruzando ambas fajas. |

Pañuelo o paliacate rojo |

Payum sikili |

Tela de algodón teñida en color rojo con impresiones en color blanco. |

Camisa tradicional de hombre |

Suppet |

Manta de color blanca. |

Pantalón tradicional de hombre |

Buajim |

Manta de color blanca. |

Sombrero sagrado |

Moberi nuele |

Es decorado por plumas y listones. |

Flauta del sonido del universo Mayor |

Teweka bakakusia buia nuele |

Es de barro de una sola pieza. |

Fuente: Elaboración propia con base en información de J. Valenzuela (comunicación personal, 10 de marzo de 2023).

Conclusiones y aportes

El presente trabajo analiza la actividad y los productos artesanales de la comunidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa. En el contexto de las artesanías que se elaboran en dicha comunidad, se describen con características muy peculiares de gran importancia para la población indígena Yoreme-Mayo del norte de Sinaloa, pues son protagonistas en las festividades que forman parte de las costumbres y tradiciones de la etnia. Estas artesanías son elaboradas con motivo ritual, usadas por los danzantes y músicos tradicionales en las fiestas y ceremonias sagradas, razón por la cual son muy apreciadas por quienes participan, principalmente como Judíos, Venados y Pascolas. Constituyen un producto cultural que prevalece y ha sobrevivido en el trascurrir de los años, por generaciones, proveniente de los pobladores originarios de la etnia Yoreme-Mayo de la comunidad y de la región, asentados en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora.

Los artesanos manifiestan parte de su cultura al participar en la elaboración de los productos artesanales que son usados por los fiesteros indígenas en los rituales sagrados de los centros ceremoniales y comunidades indígenas, siendo una de sus características, de acuerdo con Valle (2015), el orgullo con el que las hacen y el compromiso que le imprimen a su actividad. De acuerdo con información obtenida en el trabajo de campo, las artesanías se elaboran principalmente para cinco danzantes: el Pascola, el Venado, el Coyote, el Judío y el ajuar del Matachín, danzantes que constituyen personajes indispensables dentro de las fiestas.

Los productos artesanales que se elaboran en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, “se usan en cuaresma, semana santa, cuando fallece un judío, cuando hay un responso que es un novenario de un judío o al cabo de año que cumple un judío de muerto” (Informante clave 1), también en los responsos de fiesteros como los Venados, Pascolas, Matachines, quienes desempeñan cargos en las festividades e integran el consejo de ancianos. Además, las artesanías son usadas por los fiesteros en fechas especiales para los Yoremes-Mayos, como las celebraciones de los santos patronos de los centros ceremoniales: “se utilizan en lo que es el día de San Miguel, el día de San Juan, el día de la virgen de Guadalupe” (Informante clave 2), por mencionar algunos. San Miguel Arcángel es el santo patrono del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán (Valenzuela, 2022).

Las artesanías son el resultado de las condiciones culturales e históricas del lugar de que se trate, de acuerdo con Takeyama (2017), y en el caso de los Yoremes-Mayos, estas forman parte de la indumentaria y accesorios de los fiesteros indígenas, “artesanías como la de Pascola: las máscaras de Pascola, el tenabari, todo lo utiliza el Pascola también” (Informante clave 3), además de las máscaras de Judío, cupías (turbantes) de Matachines y cabezas de Venado son algunas de las más características e importantes.

Un área de oportunidad que tienen los artesanos de la comunidad de San Miguel Zapotitlán en la elaboración de sus productos es la diversificación de estos, para ampliar el mercado y de esta manera fortalecer la actividad al desarrollarla de forma permanente todos los meses del año, aprovechando su experticia y reconocimiento. Además, se podrían explorar nuevas técnicas y materiales sostenibles que respeten y realcen las tradiciones indígenas Yoreme-Mayo. Esto no solo incrementaría las fuentes de ingresos, sino que también aseguraría la transmisión y preservación de conocimientos culturales a las futuras generaciones.

A través de la difusión de investigaciones como la presente se puede incrementar la visibilidad de estas artesanías y prácticas, fortaleciendo el respeto por las tradiciones ancestrales y, al mismo tiempo, promoviendo su valoración en contextos más amplios. Esto puede atraer el interés de coleccionistas, fomentar el turismo cultural y contribuir al desarrollo económico regional, beneficiando directamente a la comunidad de San Miguel Zapotitlán y a la preservación de su herencia cultural.

Referencias

Borbón, Carlos y Borbón, Francisco. (2022). Rasgos etnoterritoriales, racionalidad ecológica e interacción comunicativa en las celebraciones yoreme-mayo. Ra Ximhai, 18(5 Especial), 95-113. https://raximhai.uaim.edu.mx/index.php/rx/article/view/194

Cabrera, Manuel. (2017). Diagnóstico sobre el nivel de negocios inclusivos en la localidad de Kennedy en Bogotá y su impacto en el desarrollo local. Revista GEON, 4(1), 116-134. https://doi.org/10.22579/23463910.49

Cervilla, María Antonia y Puente, Raquel. (2013). Modelos de negocios de emprendimientos por y para la base de la pirámide. Revista de Ciencias Sociales, 19(2), 289-308. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4382469

Gazga, Alfonso. (2002). Perfiles indígenas de México. Mayos de Sinaloa [Documento de trabajo]. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/66.pdf

Guerra, Ernesto. (2022). Gobernanza e interculturalidad del neoindigenismo mexivano, desde los yoreme mayo de Sinaloa. Transdisciplinar Revista de ciencias sociales, 1(2), 165-200. https://doi.org/10.29105/transdisciplinar1.2-5

Hernández Ramírez, Victoria; Pineda Domínguez, Daniel y Andrade Vallejo, María Antonieta. (2011). Las mipymes artesanales como un medio de desarrollo para los grupos rurales de México. Universidad & Empresa, 3(21), 65-92. https://www.redalyc.org/pdf/1872/187222420004.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2021a). Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. Localidades y población total por municipio según tamaño de localidad. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2021b). Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Básico. Población de 3 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de habla indígena y condición de habla española. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2021c). Censo de Población y Vivienda 2020. Tabulados del Cuestionario Ampliado. Estimadores de la población de 3 años y más y su distribución porcentual según condición de autoadscripción indógena por municipio y sexo. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2022a). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=00#collapse-Resumen

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2022b). Estadística a propósito del día internacional de los puebos indígenas. Comunicado de prensa núm. 430/22. INEGI.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas [INPI]. (2024). Atlas de los pueblos indígenas de México. https://atlas.inpi.gob.mx/mayos-ubicacion/

Lara Ponce, Estuardo; Valdés Vega, José Luis; Medina Torres, Martín y Martínez Ruiz, Rosa. (2017). Situación de la agricultura de mayos y mestizos del norte de Sinaloa, México. Agricultura, sociedad y desarrollo, 4(4), 577-597. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-54722017000400577&script=sci_arttext

López, Hugo. (2007). Los mayos de Sinaloa: esbozo etnográfico y regional. Cuicuilco, 14(39), 11-33. https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35111319002

López, Hugo. (2013). Del alimento al guiso: fiesta y alimentación entre los yoremes de Sinaloa, México. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 1-18. https://doi.org/10.4000/alhim.4627

Maldonado-García, Maribel. (2021). Artesanía y desarrollo local de la comunidad de Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, México [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Occidente].

Moreno, Iván. (2021). Drama social de la danza yoreme de San Miguel Zapotitlán (Tesis de maestría, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura).

Quintero, Leandro. (2007). Historia integral de la región del Río Fuerte. Creativos7editorial, H. Ayuntamiento de El Fuerte. https://dgep.uas.edu.mx/archivos/historia/ensayo-historico_2018/eje1/Quintero_F_2005.pdf

Riascos, Julio César; Acosta, Luisa Fernanda y Ortiz, Manuel Iván. (2020). Economía naranja y la actividad artesanal en Colombia y Nariño; Una breve revisión analítica. Tendencias, 21(2), 218-241. https://doi.org/10.22267/rtend.202102.148

Rivas, Ramón. (2018). La artesanía: Patrimonio e identidad cultural. Revista de Museología “Kóot”, 8(9), 80-96. https://doi.org/10.5377/koot.v0i9.5908

Rivera Cruz, María Leticia; Alberti Manzanarez, Pilar; Vázquez García, Verónica y Mendoza Ontiveros, Martha Maribel. (2008). La artesanía como producción cul tural susceptible de ser atractivo turístico en Santa Catarina del Monte, Texcoco. Convergencia: Revista de Ciencias Sociales, 15(46), 225-247. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-14352008000100010&script=sci_abstract&tlng=pt

Rosales Vasquez, Edgar; Lara Ponce, Estuardo y Piña Ruiz, Hugo Humberto. (2017). Uso de los recursos forestales en el ejido yoreme mayo Los Capomos, municipio de El Fuerte, Sinaloa. En Rocío Rosas Vargas; Alejandro Ortega Hernández; Marilú León Andrade y Benito Rodríguez Haro (Coords.), Estudios y aplicaciones para el desarrollo. Consejo Editorial del Campus Celaya-Salvatierra.

Takeyama, Kyoji. (2017). Mercado actual y futuro de las artesanías del mundo [Documento]. https://web.archive.org/web/20250624165520/http://documentacion.cidap.gob.ec:8080/bitstream/cidap/1778/1/Mercado%20actual%20y%20futuro%20de%20las%20artesan%C3%ADas%20del%20mundo.pdf

Valenzuela, Joaquín. (2022). Yoremes mayos de Sinaloa (Maribel Maldonado, entrevistadora).

Valle, Pilar. (2015). No sólo técnica [En línea]. https://blogs.upm.es/nosolotecnica/2015/09/17/el-artesano-the-craftsman-richard-sennet/