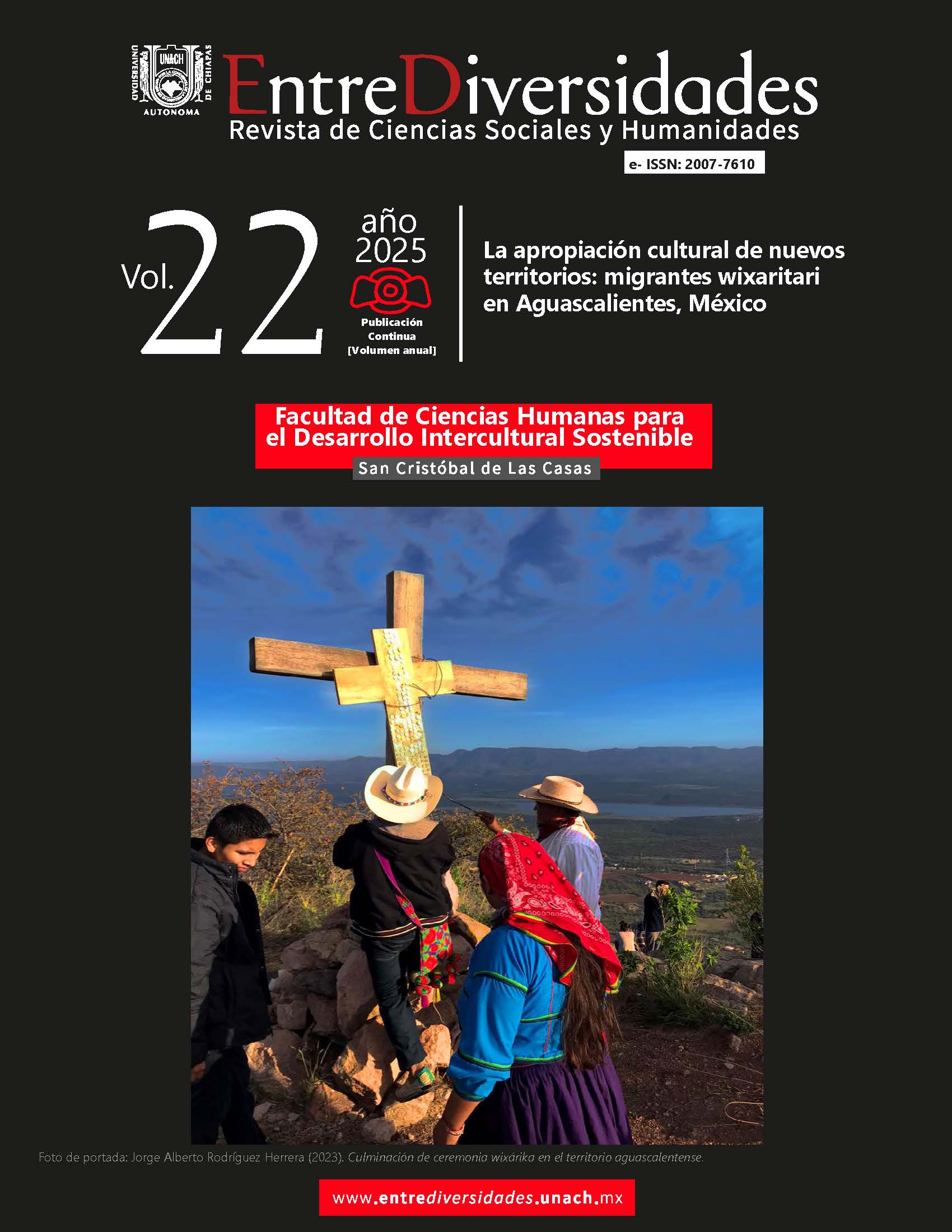

La apropiación cultural de nuevos territorios: migrantes wixaritari en Aguascalientes, México

Resumen

A partir de un acercamiento cualitativo de corte longitudinal, apoyado en trabajo etnográfico realizado en diversas temporadas entre finales de la década de 1990 y 2023, se identificaron y analizaron los cambios y continuidades culturales de migrantes wixaritari en Aguascalientes, México. Los hallazgos muestran que, si bien los wixaritari han experimentado una serie de cambios culturales, lejos de asimilarse a la sociedad urbana, han incorporado y se han apropiado de una diversidad de elementos culturales externos desde su propia lógica cosmogónica. Destaca el surgimiento de una nueva territorialidad ritual sobre la geografía aguascalentense, mediante un proceso de producción de lugares sagrados sustentado en la cosmovisión wixárika. Lo anterior constata la insuficiencia explicativa de la perspectiva teórica aculturativa que propuso la eminente desaparición de las culturas indígenas debido al contacto con la cultura dominante. Contrariamente a este pronóstico, después de siglos de contacto con la civilización occidental y de varias décadas de aplicación de políticas integradoras, el pueblo wixárika no solamente no ha desaparecido, sino que preserva elementos clave de su tradición cultural.

Descargas

Citas

Aguirre Beltrán, Gonzalo. (1964). Espontaneidad y adaptación en el desarrollo de las civilizaciones: presentación antropológica. La Palabra y el Hombre, (29), 45-53.

Aguirre Beltrán, Gonzalo. (1974). El indigenismo y la antropología comprometida. Anales de la Antropología, 12(1), 3-36.

Aguirre Beltrán, Gonzalo. (1984). La polémica indigenista en México en los años setenta. La Palabra y el Hombre, (51), 17-30.

Aguirre Beltrán, Gonzalo. (1994). Del materialismo dialéctico al culturalismo utópico: Guillermo Bonfil y su obra antropológica. La Palabra y el Hombre, (92), 5-29.

Arias Yerena, Aldo. (2023). Los nuevos huicholes: peyoteros contemporáneos. Ciencias Sociales y Religión, 25(00), 1-30. https://doi.org/10.20396/csr.v25i00.8672179

Arizpe, Lourdes. (1975). Indígenas en la Ciudad de México. El caso de las Marías.

SEP/SETENTAS.

Arizpe, Lourdes. (1978). Migración, etnicismo y cambio económico. Un estudio sobre migrantes campesinos a la ciudad de México. El Colegio de México.

Bonfil Batalla, Guillermo. (1990). México profundo. Una civilización negada. CONACULTA/Editorial Grijalbo.

Bonfil Batalla, Guillermo. (1991). La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, IV(12),165-204.

Butterworth, Douglas. (1962). A study of urbanization process among mixtec migrants from Tilantongo in Mexico city. América Indígena, XXII(3), 257-274.

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2020). Atlas de los Pueblos Indígenas de México. CDI.

Contreras, Jesús. (2016). Los procesos migratorios de los indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara: el caso de los huicholes o wixárikas: cultura y formas de vida. Punto CU Norte, (3), 151-175.

De la Peña, Guillermo. (2006). Culturas indígenas de Jalisco. Secretaría de Cultura.

Durin, Séverine y Aguilar, Alejandra. (2008). Regios en busca de raíces prehispánicas y wixaritari ecoturísticos. En Séverine Durin (Coord.), Entre luces y sombras. Miradas sobre los indígenas en el área metropolitana de Monterrey [pp. 255-297].

CIESAS/CDI.

Fábregas-Puig, Andrés. (2012). De la teoría de la aculturación a la teoría de la interculturalidad. Educación y asimilación: El caso mexicano. Intercultural Communication Studies, XXI (1), 1-8.

Florentine, María y Romandía, Alberto. (2009). Emigración y continuidad cultural de los wixaritari. Breve reflexión sobre una relación ambigua. LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, VII(2), 13-29. https://doi:10.29043/liminar.v7i2.296

Galinier, Jacques. (1990). El depredador celeste. Notas acerca del sacrifico entre los mazahuas. Anales de Antropología, (27), 251-267.

García de Wiegand, Acelia. (2006). Chaquira de los indígenas huicholes: técnicas y diseños de 1820 a 1980. Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco.

Good Eshelman, Catharine. (1988). Haciendo la lucha: arte y comercio Nahuas de Guerrero. FONCA.

Good Eshelman, Catharine. (1993). Work and Exchange in Nahuatl Society: Local Values and the Dynamics of Indigenous Economy [Tesis de doctorado, The Johns

Hopkins University].

Good Eshelman, Catharine. (2005). Perspectivas antropológicas sobre el impacto cultural de la migración. Memoria. Jornadas del Migrante [pp. 82-105]. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LIX Legislatura.

Good Eshelman, Catharine. (2009). Ejes conceptuales entre los nahuas de Guerrero: expresión de un modelo fenomenológico mesoamericano. Estudios de la Cultura Náhuatl, (36), 87-113.

Good Eshelman, Catharine. (2013). Formas de organización familiar náhuatl y sus implicaciones teóricas. La Ventana, (37), 9-40.

Gómez Serrano, Jesús y Delgado, Francisco. (2010). Aguascalientes. Historia Breve. El Colegio de México/FONCA.

Herskovits, Melville. (1955). Cultural Anthropology. Alfred, A. Knopr. Inc. Ltd.

Hirabayashi, Lane. (1985). Formación de asociaciones de pueblos migrantes a México: mixtecos y zapotecos. América Indígena, XLV(3), 579-598.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2016). Encuesta Intercensal 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Iwanska, Alicja. (1973). ¿Emigrantes o commuters? Los mazahuas en Ciudad de México. América Indígena, XXXIII(2), 457-469.

Kemper, Robert. (1987). Desarrollo de los estudios antropológicos sobre la migración mexicana. En Susana Glantz (Comp.), La heterodoxia recuperada en torno a Ángel Palerm [pp. 477-499]. FONCA.

Kindl, Olivia. (2010). Apuntes sobre las formas ambiguas y su eficacia ritual. Un análisis comparativo desde el punto de vista de los huicholes (wixaritari). En Elizabeth Araiza (Ed.), Las artes del ritual. Nuevas propuestas para la antropología del arte desde el occidente de México [pp. 67-98]. El Colegio de Michoacán.

Kindl, Olivia. (2017). Mostrar y ocultar ofrendas en el altiplano potosino. En Guilhem Olivier y Johannes Neurath (Coords.), Mostrar y ocultar en el arte y los rituales: perspectivas comparativas [pp. 293-338]. UNAM.

Kohek, Maja; Bouso, J. Carlos y Oña, Genís. (2023). De crecer en la selva a practicar la ayahuasca en la ciudad: una exploración de la globalización de la ayahuasca en términos de autenticidad, autoatención y de los retos de dicha globalización para la antropología médica. Revista de Antropología Social, 32(2), 141-154. https://doi.org/10.5209/raso.91747

Liffman, Paul. (2000). Gourdvines, Fires, and Wixárika Territoriality. Journal of the Southwest, 42(1), 129-165.

Liffman, Paul. (2005). Fuegos, guías y raíces: estructuras cosmológicas y procesos históricos en la territorialidad huichol. Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, XXVI(101), 52-79.

Liffman, Paul. (2017). El agua de nuestros hermanos mayores. La cosmopolítica antiminera de los wixaritari y sus aliados. En Guilhem Olivier y Johannes Neurath (Eds.), Mostrar y ocultar en el arte y los rituales: perspectivas comparativas [pp. 563-588]. UNAM.

Liffman, Paul. (2018). Historias, cronotopos y geografías wixaritari. Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, (156), 85-122. https://doi.org/10.24901/rehs.v39i156.307

Liffman, Paul. (2022). Territorialización, ideología ritual y el Estado virtual de los wixaritari. Revista Pueblos y Fronteras Digital, (17), 1-32. https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2022.v17.548

Lewis, Oscar. (1963). Nuevas observaciones sobre el continuum folk-urbano y urbanización con especial referencia a México. Ciencias Políticas y Sociales, IX(31), 13-28.

Lewis, Oscar. (1968). Tepoztlán, un pueblo de México. Editorial Joaquín Mortiz, S.A.

López Austin, Alfredo (2001). El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana. En Johanna Broda y Jorge Félix Báez (Coords.), Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México [pp. 47-65]. CONACULTA/ FONCA.

Martínez Sánchez, Lucas. (2011). Real de Asientos, Aguascalientes. Una antigua presencia franciscana. Boletín. Órgano de Divulgación del Archivo General del Estado de Coahuila, 1(4), 7-25.

Medina Miranda, Héctor. (2012). Relatos de los caminos ancestrales. Mitología wixárika del sur de Durango. Miguel Ángel Porrúa/Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Medina Miranda, Héctor. (2015). Nuestra madre la joven águila wexika: la imagen de la Virgen de Guadalupe en la mitología wixarika. Revista Euroamericana de Antropología, (0), 49-58.

Medina Miranda, Héctor. (2018). Recursos hídricos y cosmografía wixarika. Relaciones Estudios de Historia y Sociedad, (156), 195-223. https://doi.org/10.24901/rehs.v39i156.319

Medina Miranda, Héctor (2020). Recreaciones del universo social: las comunidades wixaritari y su composición territorial. Desacatos, (62), 150-169. https://doi.org/10.29340/62.2205

Neurath, Johannes. (2003). Huicholes. Colección Pueblos Indígenas del México Contemporáneo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas/PNUD.

Neurath, Johannes. (2019). Templo de la nación y lugar sagrado wixarika. Politika, (6), 1-23.

Neurath, Johannes. (2020). De la autoevangelización al dinero sagrado. Mitos, historias y prácticas cristianas entre los wixarika. Revista Euroamericana de Antropología, (9), 75-92. https://doi.org/10.14201/rea202097592

Neurath, Johannes. (2023). Ingobernables: autonomía y ritual en una sociedad compleja contra el estado. Revista de Antropología, (66), 1-24. https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2022.186209

Oehmichen, Cristina. (2002). Comunidad y cosmovisión entre los mazahuas radicados en la ciudad de México. Estudios de Cultura Otopame, (3), 123-148.

Oehmichen, Cristina. (2019). El cambio y la persistencia cultural: una discusión olvidada. En Gilberto Giménez y Natividad Gutiérrez Chong (Coords.), Las culturas hoy [pp.195-220]. UNAM.

Orellana, Carlos. (1973). Mixtec migrants in Mexico City: a case study of urbanization. Human Organization, 32(3), 273-283. https://doi.org/10.17730/humo.32.3.4676313729316767

Pérez-Ruiz, Maya. (2002). Del comunalismo a las megaciudades: el nuevo rostro de los indígenas urbanos. En Guillermo De la Peña y Luis Vázquez (Coords.), La antropología sociocultural en el México del milenio. Búsquedas, encuentros y transiciones [pp. 295-340]. INI/CONACULTA/FONCA.

Pérez-Ruiz, Maya. (2003). El estudio de las relaciones interétnicas en la antropología mexicana. En José M. Valenzuela Arce (Coord.), Los estudios culturales en México [pp.116-207]. CONACULTA/ FONCA.

Preuss, Konrad (1998 [1908]). Un viaje a la Sierra Madre Occidental de México. En Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: Ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros de Konrad Theodor Preuss [pp. 147-167]. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

Redfield, Robert (1941). The Folk Culture of Yucatan. University of Chicago Press.

Redfield, Robert. (1947). La sociedad folk. Revista Mexicana de Sociología, (4)4, 13-41. https://doi.org/10.2307/3537187

Redfield, Robert; Linton, Ralph y Herskovits, Melville. (1954). Memorandum for the study of acculturation. American Anthropologist, 38(1), 149-152. https://doi.org/10.1525/aa.1936.38.1.02a00330

Robichaux, David. (2002). El sistema familiar mesoamericano y sus consecuencias demográficas. Papeles de Población, 8(32), 59-95.

Rodríguez Herrera, Jorge Alberto. (2021). La Franquicia social en el modelo de comercio de artesanías de migrantes wixaritari en el Estado de Aguascalientes, México, 1960-2018. Antropología Experimental, (21), 71–89. https://doi.org/10.17561/rae.v21.5452

Rodríguez Herrera, Jorge Alberto. (2022). La invisibilización social de los indígenas migrantes en la prensa escrita de Aguascalientes, México. Odisea. Revista de Estudios Migratorios, (9), 55-83.

Seler, Eduard G. (1998 [1901]). Indios huicholes del estado de Jalisco. En Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: Ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros de Konrad Theodor Preuss [pp. 63-98]. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. http://doi:10.4000/books.cemca.2223

Shinar, Dov. (1996). ‘Re-membering’ and ‘dis-membering’ Europe: A cultural strategy for studying the role of communication in the transformation of collective identities. En Annabelle Sreberny-Mohammadi y Sandra Braman (Eds.), Globalization, Communication, and Transnational Civil Society. Hampton Press.

Wiegand, Phil y Fikes, Jay C. (2004). Sensacionalismo y etnografía: el caso de los huicholes de Jalisco. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, XXV(98), 49-68.

Zingg, Robert. (1982). Los huicholes. Una tribu de artistas. Instituto Nacional Indigenista.

Derechos de autor 2025 EntreDiversidades

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0.